「脳神経アセスメントって聞くと難しそうで💦」

「どこを見ればいいのか分からないまま“観察して”って言われちゃう…」

「フィジカルの授業では習ったけど、実際の現場ではどう使えばいいの?」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?👩⚕️👀

📘この記事では

-

脳神経アセスメントの全体像と観察の流れ🧭

-

各神経(Ⅰ〜Ⅻ)の簡単なチェック方法と異常の見つけ方

-

所見を報告・記録にまとめるコツ🗒️

-

ベッドサイドですぐ使えるケア・検査のポイント🩺

が分かりますよ♪

| 基本から学びたい方はこちらをチェック まずはここから!脳神経12対の基本🧠|名前・機能・分類をやさしく理解 神経の働きについて知りたい方はこちら★ 脳神経の働きと障害症状👀|感覚・運動・混合を理解して観察力アップ! |

ポイント👉

脳神経アセスメントを正しく行うコツは、

「見る・聞く・動かす・つなげて考える」の4ステップで整理することなんです✨

たとえば、

-

瞳孔の左右差→動眼神経(Ⅲ)

-

顔のゆがみ→顔面神経(Ⅶ)

-

ムセ・嗄声→舌咽・迷走神経(Ⅸ・Ⅹ)

というように、症状から神経を推測できる力が身につくと、

観察も報告もぐっと自信をもってできるようになります😊

🩷この記事では

脳神経アセスメントを「感覚」「運動」「混合」の視点で整理しながら、現場での観察・検査・ケア・報告をステップごとに解説します。

新人看護師さんでも迷わずできるように、図や事例を交えて実践的にまとめました🌸

「見る→測る→判断→報告→ケア」の流れで身につけよう

脳神経アセスメントは、単なる「神経のチェック」ではなく、患者さんの“変化に気づく力”を養う観察のプロセスなんです🧠✨

ひとつひとつの検査や所見の意味を理解していくことで、「どの神経に異常があるのか?」「どんな危険が潜んでいるのか?」が自然とつながって見えてきます👀

この章では、まず脳神経アセスメントの全体像と流れをつかみましょう!

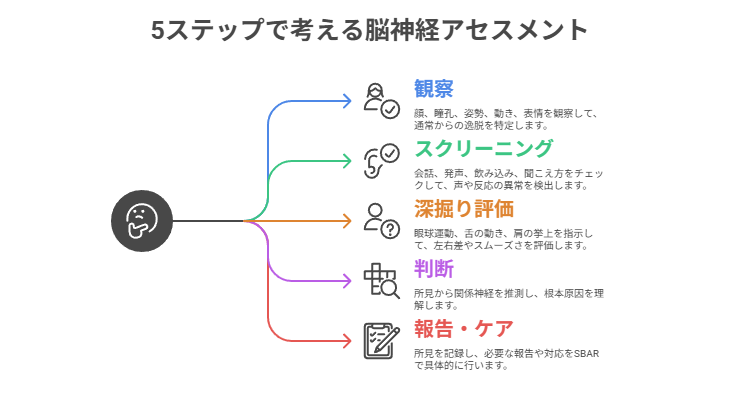

🩺 5ステップで考える脳神経アセスメントの流れ

脳神経アセスメントは、次の5つのステップで行うと整理しやすくなります👇

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 観察(見る) | 顔・瞳孔・姿勢・動き・表情などを観察 | 「いつもと違う」を見逃さない👀 |

| ② スクリーニング(聞く) | 会話・発声・飲み込み・聞こえ方を確認 | 声・反応・咳・ムセをチェック🗣️ |

| ③ 深掘り評価(動かす) | 眼球運動・舌の動き・肩の挙上などを指示 | 左右差・スムーズさを観察💪 |

| ④ 判断(つなげる) | 所見から関係神経を推測 | 「どの神経?」「なぜ?」を考える🧩 |

| ⑤ 報告・ケア | 所見を記録し、必要な報告・対応を行う | SBARで具体的に伝える📝 |

💡 この5ステップを意識することで、

アセスメントが「ただのチェックリスト」から「患者の安全を守る思考プロセス」に変わります。

🧰 必要物品チェックリストと環境づくり

安全にアセスメントを行うためには、環境調整もとても大切です✨

以下の表は、ベッドサイドで脳神経アセスメントを行うときの基本セットです。

| 分類 | 使用物品 | 備考 |

|---|---|---|

| 照明 | ペンライト | 瞳孔・眼球運動の観察に使用 |

| 清潔 | 手袋・ペーパータオル | 口腔・嚥下チェック時に必須 |

| 聴覚 | 時計(秒針つき)・指鳴らし音 | 聴覚・反応時間の確認に使用 |

| 記録 | 観察シート・記録用紙 | 所見を漏れなく残す |

| 安全 | ナースコール確認・ベッド柵 | 体位変換・立位時の転倒防止 |

👩⚕️ 特に「嚥下」「平衡」「視覚」などを評価する際は、転倒・誤嚥・体位変化によるリスクに十分注意しながら実施します。

💬 アセスメントを始める前に意識したい3つのこと

1️⃣ 患者さんの同意を得ること

→「これから目や口の動きを見せてくださいね」と声かけすることで安心感UP💬

2️⃣ 患者さんの体調・意識レベルを確認

→倦怠感・頭痛・めまいなどがあるときは無理せず中断しましょう。

3️⃣ “異常を探す”より“変化をつかむ”意識

→昨日との違い・左右差・反応の速さなど、比較する観察がカギです🔑

🩷 まとめ|観察の“型”をつくれば、判断力が育つ

脳神経アセスメントは、最初は難しく感じるかもしれませんが、

ステップを意識して繰り返すことで、「気づける目」がどんどん育ちます👀🌸

👀 意識・瞳孔・眼球運動の評価|まずは“生命を守る”神経所見から

脳神経アセスメントの中でも、最も重要なのがこの3つ👇

「意識」「瞳孔」「眼球運動」です🧠✨

これらは脳幹の働きと密接に関わり、脳圧上昇や神経障害の早期サインとして最初に変化が出やすい部分。

「命を守る神経観察」として、まず最初にチェックしておきたい項目です。

🩺 意識レベルの評価|“反応の段階”を丁寧に見る

意識は、脳全体の働きの総合的なサインです。

まずは、声かけ・痛み刺激に対する反応からレベルを確認します。

| 分類 | 反応の特徴 | 観察ポイント |

|---|---|---|

| 清明 | 呼名にすぐ反応し、会話が成立 | 表情・声・姿勢が自然 |

| 傾眠 | 呼びかけに反応するが、放置すると眠る | 質問に対する返答の遅れ |

| 昏迷 | 強い刺激で開眼するが、反応が鈍い | 痛み刺激への動作の有無 |

| 半昏睡 | 強刺激に一時反応する | 開眼・うなずき・発声の有無 |

| 昏睡 | いかなる刺激にも反応なし | 呼吸・瞳孔・反射の有無 |

💡看護では、ただ「眠そう」ではなく、

“刺激への反応パターン”と“持続性”に注目します。

「反応はあるけど続かない」「返答がゆっくり」などの変化も、脳機能の低下を示すことがあります👩⚕️

👁️ 瞳孔の観察|左右差と光反射は“神経の鏡”

瞳孔は、動眼神経(Ⅲ)の働きを反映する重要な観察ポイントです。

異常があると、脳幹障害や脳圧上昇の初期サインとして現れます。

| 評価項目 | 方法 | 正常範囲 | 異常の例 |

|---|---|---|---|

| 瞳孔径 | ペンライトで左右を比較 | 約2〜4mm、左右差0.5mm以内 | 一側散大・縮小・左右差1mm以上 |

| 対光反射 | 光を当て、反対側の瞳孔も観察 | 両側縮瞳あり | 光反射消失・片側のみ反応 |

| 形・反応速度 | 円形・すばやい反応 | 遅延や不整形は異常 | 楕円形・反応鈍い・固定瞳孔 |

👀 ポイント:

-

左右差があるときは、麻痺側(障害側)の神経異常を疑う

-

反応が鈍い・片側だけ開いている場合は至急報告レベル

-

光を当てる角度は正面からではなく、斜め下から優しく✨

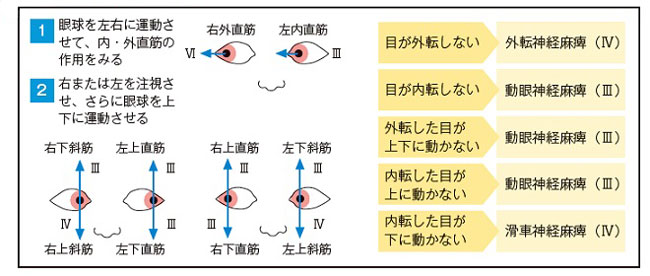

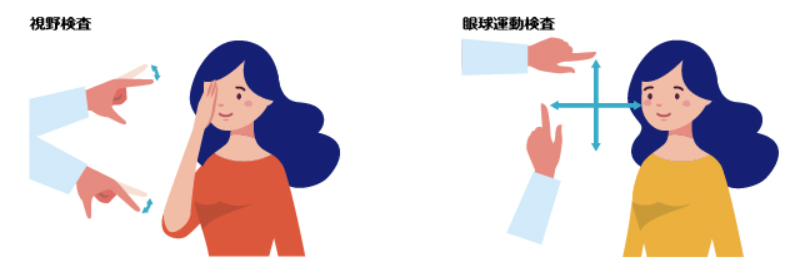

👁️🗨️ 眼球運動の評価|Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ神経をチェック

眼球運動は、動眼(Ⅲ)・滑車(Ⅳ)・外転神経(Ⅵ)の3つが協調して動いています。

障害があると、複視(物が二重に見える)や視線のズレが生じます。

🧠 簡易チェック方法(追視テスト)

1️⃣ ペン先や指を患者さんの目の前に出す

2️⃣ 「目だけで見てください」と声をかける

3️⃣ 上・下・左・右・斜め方向にゆっくり動かす

4️⃣ 両眼が同じ方向にスムーズに動くかを観察

| 所見 | 考えられる神経 | 解釈 |

|---|---|---|

| 上方に動かしにくい | 動眼神経(Ⅲ) | 上直筋・下斜筋の障害 |

| 下方に動かしにくい | 滑車神経(Ⅳ) | 上斜筋の障害 |

| 外側に動かせない | 外転神経(Ⅵ) | 外直筋の障害(外転麻痺) |

| 両眼の動きが合わない | Ⅲ・Ⅳ・Ⅵのいずれか | 脳幹障害や頭蓋内圧上昇 |

💬観察のコツ:

-

片眼ずつ隠して見るとズレを発見しやすい👁️

-

「物が二重に見えますか?」と尋ねるのも大事な質問🗣️

-

麻痺がある場合、頭を傾けて視野を補正する姿勢を取ることがあるので見逃さないように✨

⚠️ こんな所見はすぐ報告!【緊急レベル】

| 所見 | 疑われる状態 | 対応 |

|---|---|---|

| 瞳孔不同+意識レベル低下 | 脳ヘルニア・脳圧亢進 | 至急報告・再評価 |

| 瞳孔散大・光反射消失 | 動眼神経麻痺・脳幹障害 | 医師へ即報告 |

| 眼球偏位(片側への向き固定) | 大脳半球障害・てんかん発作 | 安全確保・継続観察 |

| 複視+頭痛・嘔吐 | 脳動脈瘤・出血 | 画像検査依頼の可能性あり |

👩⚕️ 脳神経の所見は「少しの変化」が重症化のサインになることも。

いつもと違う反応を感じたら、“迷わず報告”が安全の第一歩です。

🩷 まとめ|命を守る3つの観察ポイント

脳神経アセスメントの基本は、意識・瞳孔・眼球運動の3本柱です🧠✨

これらを丁寧に観察することで、

-

脳圧上昇などの早期サインを見逃さない

-

患者さんの意識変化をいち早くキャッチできる

-

神経障害の“はじまり”をチームで共有できる

という力が身につきます🌸

「この病院、雰囲気いいけど実際どうなんだろう…🤔」

「求人票だけじゃ分からないリアルが知りたい!」

そんなときは【くんくん求人調査🐶】でチェックしてみませんか?

LINEで気になる病院の職場環境や評判を無料調査✨

応募する前に“本当の働きやすさ”を知って、後悔しない転職を💚

くんくん求人調査とはLINE登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

😊 顔面・口腔・嚥下の評価|“食べる・話す・表情”を安全に観る

脳神経アセスメントの中で、患者さんの生活の質(QOL)に直結するのがこの部分です🍽️🗣️

「表情がつくれない」「ムセが増えた」「ろれつが回らない」などの変化は、

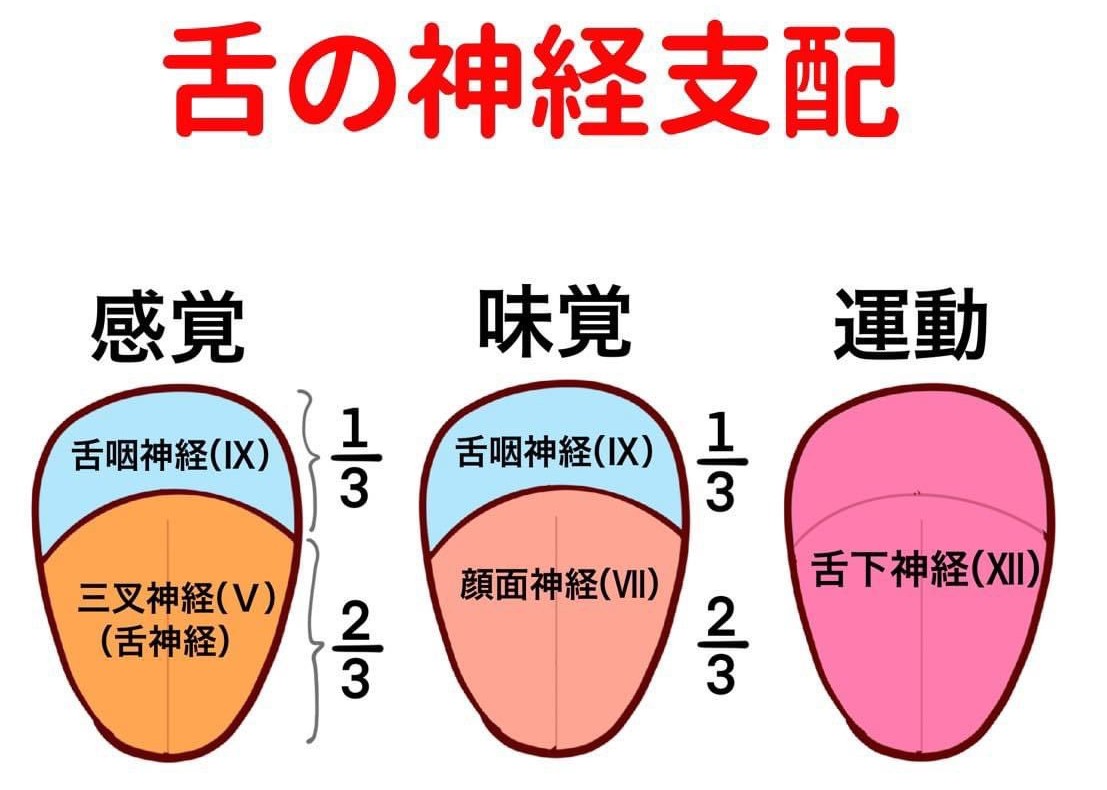

顔面神経(Ⅶ)・舌下神経(Ⅻ)・舌咽神経(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ)の異常が関係している可能性があります。

ここでは、「顔」「口」「のど」の観察ポイントをステップごとに整理していきましょう✨

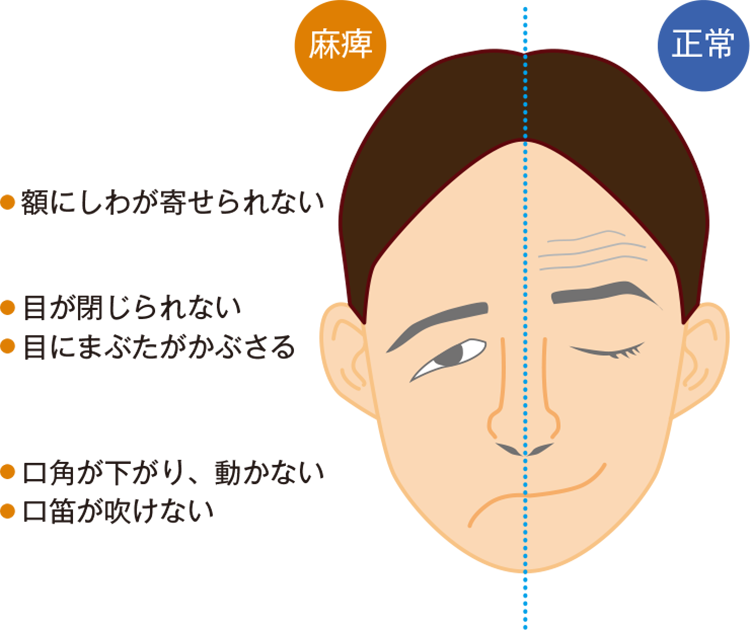

😄 表情筋と顔面左右差(顔面神経Ⅶ)

顔面神経は、笑う・まばたきをする・口角を上げるなど、表情の動きをつくる神経です。

障害されると、顔の片側だけ動きが悪くなったり、目が閉じにくくなったりします👁️

🩺 チェック方法

1️⃣ 「眉を上げてください」

2️⃣ 「目をしっかり閉じてください」

3️⃣ 「歯を見せて笑ってください」

→ 左右差・口角の高さ・まぶたの閉じ方を観察

写真の女性は左右対称ではないので右に麻痺があることが分かります。

| 観察項目 | 正常 | 異常所見 | 考えられる原因 |

|---|---|---|---|

| 眉の動き | 両側上がる | 片側が上がらない | 顔面神経麻痺(末梢性) |

| まばたき | 両側閉じる | 片側が閉じにくい | 顔面神経麻痺 |

| 口角 | 対称的に上がる | 片側下がる・歪む | 中枢性麻痺など |

💡 観察のコツ:

-

「笑ってください😊」など、自然な表情を引き出す声かけが◎

-

瞬きの速さや涙の量の変化も顔面神経異常のヒントになります✨

👅 舌の動きと構音(舌下神経Ⅻ)

舌下神経は、舌を動かして発音(構音)や嚥下を助ける神経です。

障害があると、舌が片側に偏ったり、発音が不明瞭になったりします。

舌萎縮

🩺 チェック方法

-

「舌をまっすぐ出してください」

→ 舌が左右どちらかに偏っていないか確認 -

「ラ行・タ行の発音をしてください」

→ 構音の明瞭さ、舌の動きの滑らかさを観察

| 所見 | 意味すること | 看護での注意点 |

|---|---|---|

| 舌の偏位(片側へ寄る) | 舌下神経麻痺(障害側へ偏る) | 嚥下困難・誤嚥リスク上昇 |

| ろれつが回らない | 舌の運動障害・構音障害 | コミュニケーション困難の可能性 |

| 舌の萎縮・痙攣 | 長期的な神経障害 | 栄養・口腔機能低下に注意 |

👩⚕️ ポイント:

舌を動かす際に舌の震え(線維束攣縮)がある場合は、慢性障害を疑います。

また、発音が不明瞭な場合は、食事中のムセや誤嚥リスクにもつながるため、嚥下評価へ進むサインです🩺

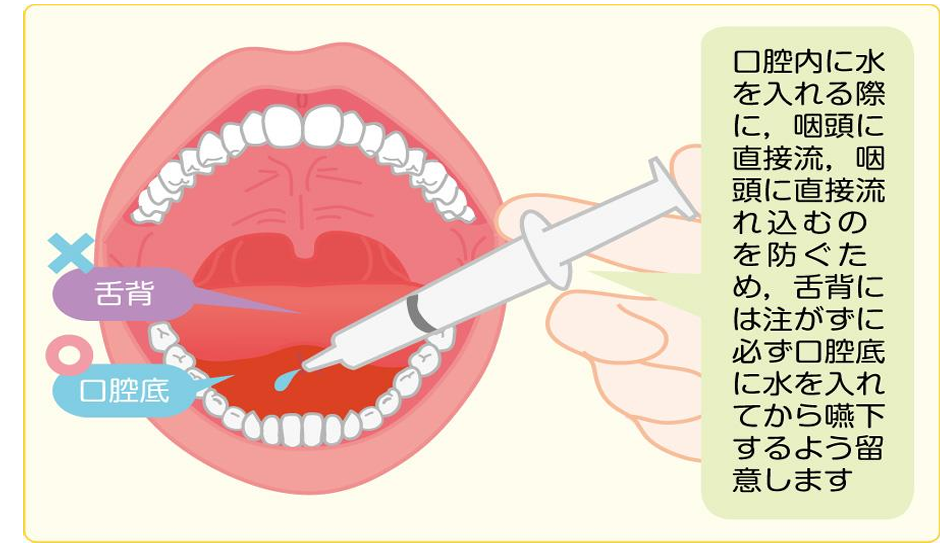

🥤 嚥下スクリーニング(舌咽Ⅸ・迷走Ⅹ)

嚥下は「飲み込む」という動作の中で、複数の神経が連携して働く非常に繊細な機能です。

障害があると、「ムセ」「誤嚥」「嗄声(声がかすれる)」といったサインが出ます。

🩺 水飲みテスト(スクリーニング例)

1️⃣ 患者さんを30〜45°の半座位にする

2️⃣ コップ1/2程度の水を用意(約3〜5ml)

3️⃣ 「一口飲んでみましょう」と声かけ

4️⃣ ムセ・咳・呼吸変化・声のかすれを確認

| 評価項目 | 正常 | 異常 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 飲水後の咳 | なし | ムセ・咳き込みあり | 経口摂取中止・医師報告 |

| 声の変化 | なし | ガラガラ声・嗄声 | 誤嚥リスク高い |

| 呼吸変化 | なし | 呼吸数上昇・SpO₂低下 | 酸素・吸引準備 |

⚠️ 注意!

-

むやみに大量の水を飲ませない(誤嚥リスク)

-

意識レベルが低下している場合はテストを中止

-

嚥下反射が弱いときは、口腔ケアで刺激を与えるのも効果的✨

🗣️ 声・発音・会話の観察

話すという行為は、呼吸・発声・構音のすべてが協調して行われています。

そのため、「声が出にくい」「かすれる」「話が続かない」などは、迷走神経(Ⅹ)の異常を示すことがあります。

| 所見 | 疑われる神経 | 看護の視点 |

|---|---|---|

| 声がかすれる | 迷走神経(Ⅹ) | 声帯麻痺の可能性、呼吸音の観察 |

| 会話が続かない | 舌下神経(Ⅻ)・舌咽(Ⅸ) | 疲労・嚥下筋低下の評価 |

| 発音不明瞭 | 舌下神経(Ⅻ) | 嚥下障害や口腔機能低下 |

👩⚕️ 看護では、患者さんとの会話そのものがアセスメントになります。

短い会話の中にも、「発音」「息づかい」「リズム」に違和感があればメモしておきましょう📝

💡 看護で意識したいポイント3つ

- 1️⃣ 左右差を意識する:顔の動き・舌の偏位などは片側麻痺のサイン👁️

2️⃣ ムセや咳き込みを軽視しない:誤嚥性肺炎の予防につながります🫁

3️⃣ 声の変化を報告につなげる:「昨日より声がかすれている」も大事な気づき✨

🩷 まとめ|“顔・口・のど”の変化はQOLのサイン

顔面・口腔・嚥下のアセスメントは、

患者さんの「食べる」「話す」「笑う」を支える大切な観察です😊💗

小さな変化を見逃さず、「昨日と違う」「ちょっと飲み込みづらそう」などのサインに気づくことが、誤嚥性肺炎の予防や、早期リハ介入のきっかけになります。

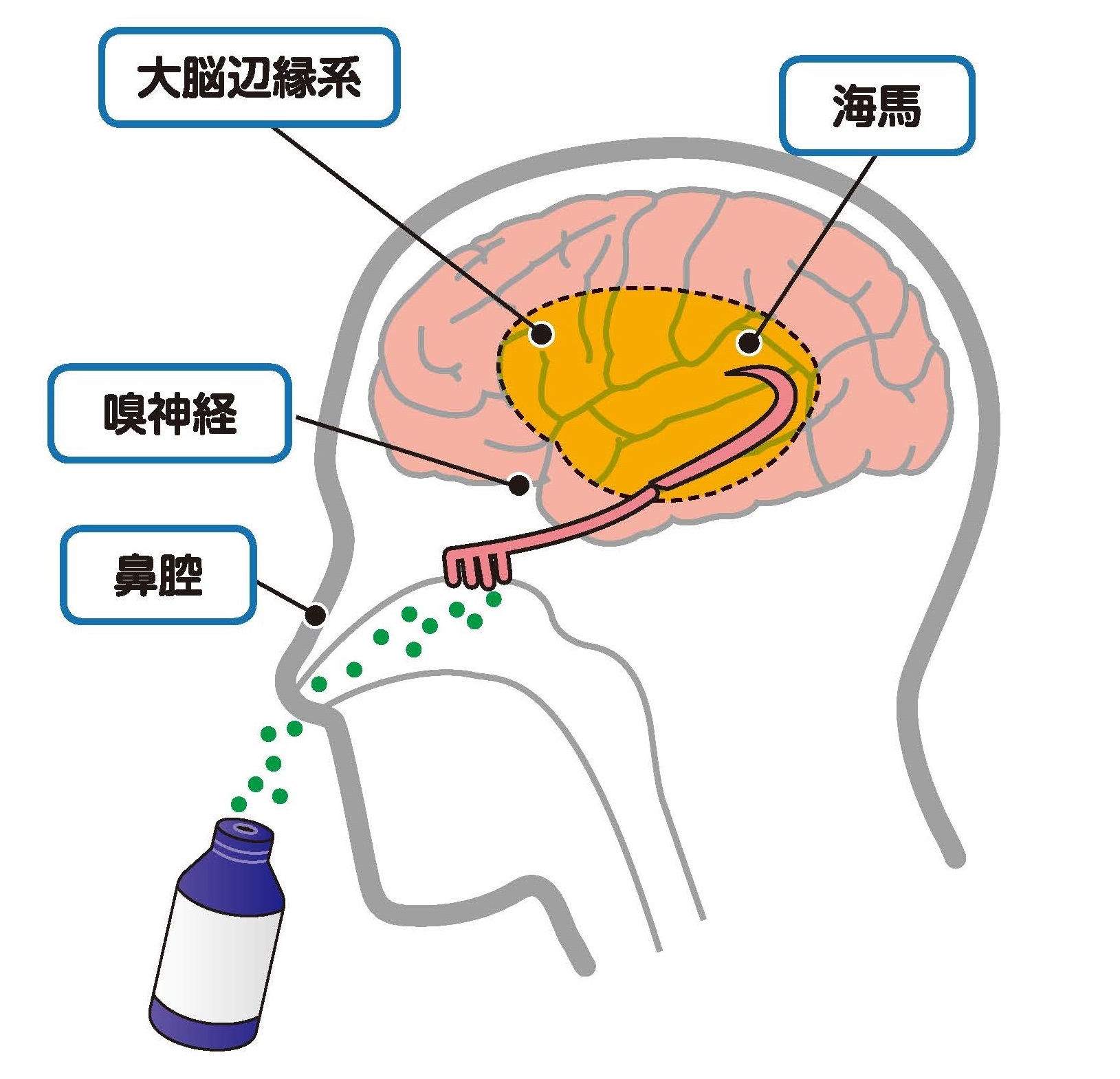

👂👃 感覚の評価|嗅覚・視覚・聴覚・平衡のスクリーニング

脳神経の中には、「外界の情報を脳に伝える感覚神経」があります🧠✨

とくに、嗅覚(Ⅰ)・視覚(Ⅱ)・聴覚・平衡感覚(Ⅷ)は、

患者さんの安全な生活や転倒予防に直結する大切な観察ポイントです。

この章では、それぞれの感覚を簡単に・安全に評価する方法を紹介します👀🎧

👃 嗅覚(嗅神経Ⅰ)の評価

嗅覚は、脳神経の中で最も前方にある感覚神経です。

感染症や頭部外傷、加齢などで障害されやすく、食欲低下や味覚異常にもつながることがあります🍽️

🩺 チェック方法(簡易評価)

1️⃣ コーヒーや石鹸など、刺激の少ないにおいを用意(アルコールはNG)

2️⃣ 患者さんの片方の鼻を指で押さえる

3️⃣ 「何のにおいか分かりますか?」と質問

4️⃣ 左右差や反応の有無を確認

| 評価項目 | 正常 | 異常 | 看護での視点 |

|---|---|---|---|

| においの識別 | 両側でわかる | 一側または両側で感じにくい | 嗅神経損傷・上気道炎後障害 |

| 食欲・味覚 | 保たれている | 食欲低下・味がしない | 栄養・嗅覚障害の影響確認 |

💡 看護のポイント:

嗅覚の低下は「食欲がない」「ご飯の味がしない」などの訴えに隠れていることも多いです。

高齢者やコロナ罹患後の患者さんでは特に注意して観察しましょう🌸

👁️ 視覚(視神経Ⅱ)の評価

視神経は、外界からの光刺激を脳に伝える重要な神経です。

視力・視野・瞳孔反応など、多角的に観察することがポイントです。

🩺 簡易的な視力・視野チェック

-

「指を何本立てていますか?」で視力の概ねを確認👆

-

正面を見てもらい、上下左右から指を動かして「見えたら教えてください」と確認👉

| 評価項目 | 方法 | 異常例 | 看護視点 |

|---|---|---|---|

| 視力 | 指・文字・距離で確認 | ぼやけ・二重に見える | 眼鏡・環境調整 |

| 視野 | 指やペンで左右差確認 | 片側視野欠損 | 転倒・衝突リスク |

| 瞳孔反応 | ペンライト照射 | 光反応なし・左右差 | 脳圧上昇のサイン |

👩⚕️ ポイント:

視覚障害がある患者さんには、「左から失礼しますね」「右側にコップを置きますね」など、声かけで空間認識を補うケアがとても大切です🩷

👂 聴覚・平衡(内耳神経Ⅷ)の評価

内耳神経は、聴覚と平衡感覚の両方を担う神経です🎧⚖️

障害されると「聞こえにくい」「耳鳴り」「ふらつき」などの症状が見られます。

🩺 聴覚の観察

-

普段の会話で「聞き返し」が多くないかを確認

-

小声・普通の声・大声の順に反応をチェック

| 所見 | 意味すること | 対応 |

|---|---|---|

| 聞き返し・聞き取りづらさ | 聴力低下 | 話す位置・音量を調整 |

| 片耳だけ聞こえにくい | 片側性難聴 | 耳垢・中耳疾患も確認 |

| 耳鳴り・めまい | 内耳障害・神経障害 | 立位・歩行の安全確認 |

⚖️ 平衡感覚のチェック

-

「立ったときにふらつきますか?」

-

歩行時のバランスや姿勢を観察

-

急な頭部回旋で目の動きを確認(眼振チェック)

💬 観察のコツ:

平衡障害がある方は、ベッド上での起き上がり・立位保持に注意!

転倒リスクが高いため、起立時には声かけと見守りが必須です🩺

💡 感覚評価で意識したいポイント3つ

1️⃣ 「生活の中の変化」を手がかりにする

「テレビの音が大きい」「食事中にこぼす」など、日常動作から感覚低下を推測。

2️⃣ 感覚異常=安全リスク

視野欠損→転倒、聴覚障害→危険音に気づけない、嗅覚障害→火災リスク🔥

3️⃣ 感覚障害は“他者の支え”で補う

声かけ・環境調整・配置の工夫で安心して生活できるよう支援しましょう✨

🩷 まとめ|“感じる力”を支えるのも看護の役割

嗅覚・視覚・聴覚・平衡は、患者さんが自分の世界を感じるための入口です🌸

それらが低下すると、「怖い」「不安」「閉じこもり」につながることも。

看護師は、異常の早期発見だけでなく、「感覚を支えるケア」=安全と安心を守るケアを意識していきましょう👩⚕️💗

✋ 三叉神経と疼痛評価|顔の感覚・咀嚼と痛みへのアプローチ

脳神経の中で、“感覚と運動の両方”を持つ代表格が三叉神経(Ⅴ)です🧠✨

顔の皮膚感覚や咀嚼運動をコントロールし、痛み・温度・触覚などを脳に伝えています。

この神経の異常を見逃すと、「顔のしびれ」「痛み」「噛みにくさ」などの症状が悪化してしまうことも😢

この章では、三叉神経の働きと、看護で使える観察のコツを詳しく見ていきましょう👩⚕️

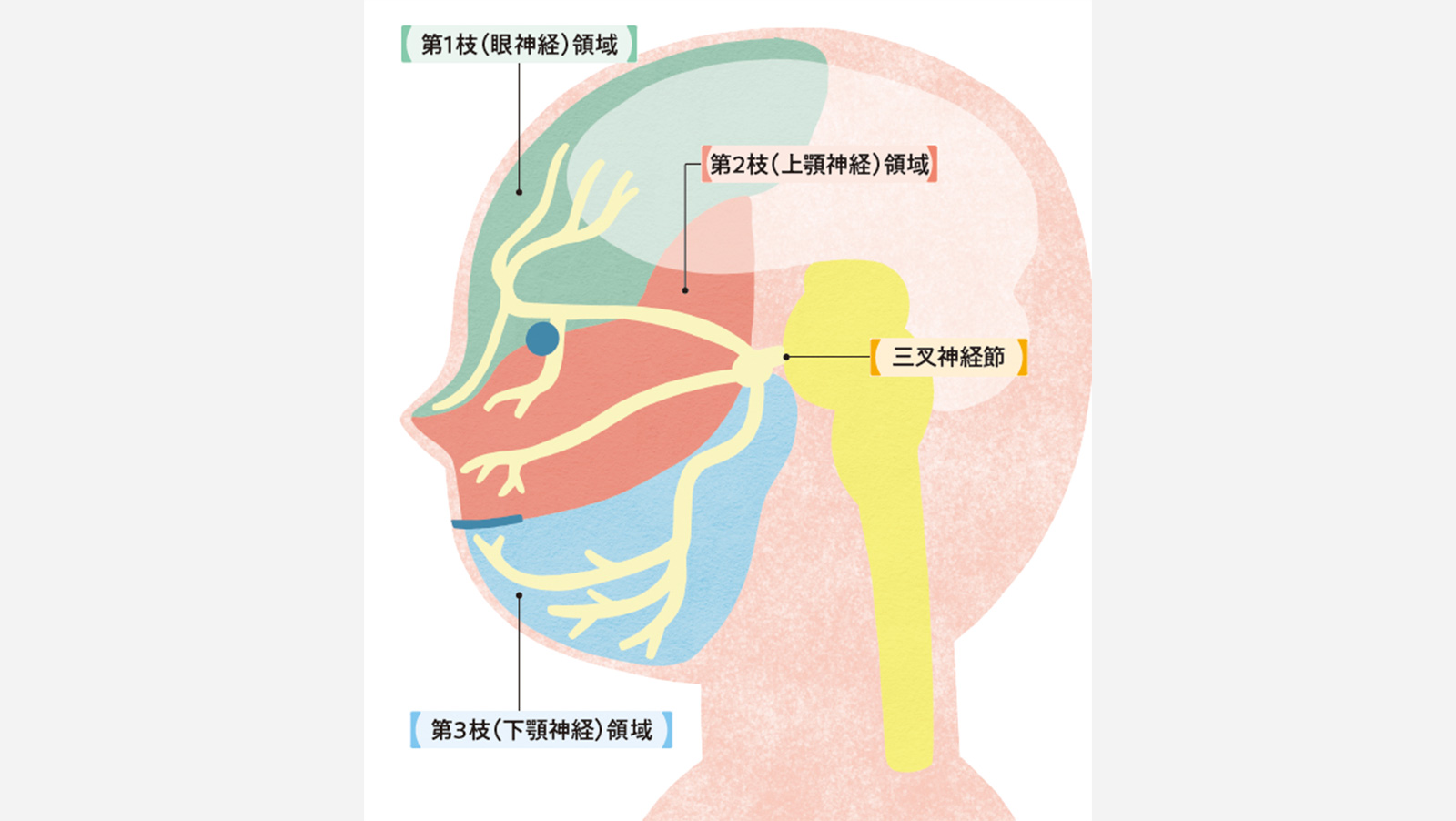

🧩 三叉神経(Ⅴ)の働きとは?

三叉神経はその名の通り、「3つの枝」に分かれています👇

| 枝の名称 | 支配領域 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 眼神経(V₁) | 額・上眼瞼・鼻 | 触覚・痛覚・温度感覚 |

| 上顎神経(V₂) | 頬・上唇・上歯・鼻腔 | 感覚伝達・痛みの知覚 |

| 下顎神経(V₃) | 下唇・下歯・顎・咀嚼筋 | 感覚+咀嚼の運動制御 |

💡この神経は、顔面の感覚+口の動きの両方に関与しているため、「痛み」と「食事動作」の両方から評価するのがポイントです🍴✨

🩺 顔の感覚評価|触覚・痛覚・温度の観察

🔹 チェック方法(簡易版)

1️⃣ 患者さんに目を閉じてもらう

2️⃣ ガーゼ・綿棒で左右の額・頬・下顎を軽く触れる

3️⃣ 「どちらを触ったかわかりますか?」と質問

4️⃣ 左右差や反応速度を確認

| 評価項目 | 正常 | 異常 | 看護の視点 |

|---|---|---|---|

| 触覚 | 左右差なし | 感じにくい・違和感 | 神経伝達の障害 |

| 痛覚 | 針刺激で痛みを感じる | 鈍い・反応なし | 麻痺・知覚鈍麻の可能性 |

| 温度感覚 | 温冷差を認識 | 感じにくい | 末梢循環も確認 |

👩⚕️ ポイント:

-

「左右で違いがありますか?」という聞き方が効果的

-

顔面の感覚低下は外傷・帯状疱疹後神経痛でも見られるため、皮膚の状態もチェック✨

😬 咀嚼筋の観察|噛む力と動きの左右差

三叉神経の運動枝(下顎神経)は、咬筋・側頭筋などの咀嚼筋を支配しています。

🩺 チェック方法

-

「歯を食いしばってください」

→ 顎やこめかみを触れて、筋の収縮を確認 -

「口を開けてください」

→ 開閉のスムーズさ・顎の偏りを観察

| 所見 | 疑われる異常 | 対応 |

|---|---|---|

| 片側の咬筋収縮が弱い | 三叉神経運動枝障害 | 食事動作時の注意喚起 |

| 顎が左右どちらかに偏る | 顎関節または神経の偏位 | 軟食・リハ依頼検討 |

| 開口制限あり | 咀嚼筋緊張・痛み | 疼痛緩和・姿勢調整 |

💬 観察のコツ:

咀嚼がしづらい場合、嚥下にも影響が出ることがあります。

「食事中に噛む回数が減った」「片側でしか噛まない」などの変化に注意しましょう🍽️

⚡ 三叉神経痛の特徴と対応

三叉神経痛は、三叉神経が刺激されて起こる激しい顔面痛です。

患者さんにとって非常に苦痛が強く、突然の電撃痛⚡として現れるのが特徴です。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 痛みの性質 | ピリッと走る電気のような痛み(数秒〜数十秒) |

| 痛みの部位 | 片側の頬・唇・顎など(V₂・V₃領域) |

| トリガー | 洗顔・歯磨き・会話・風などの刺激 |

| 経過 | 痛み発作が繰り返し出現(寛解期あり) |

👩⚕️ 看護の対応ポイント:

-

痛みが出やすい動作(洗顔・食事・会話)を避ける工夫

-

食事は刺激の少ない軟食・ぬるめの温度に調整

-

表情の変化や動作の回避行動も観察対象

-

発作時は静かな環境・落ち着いた声かけでサポート

💡神経痛の発作は「怖くて食べられない」「話したくない」といった心理的影響も大きいです。

疼痛+心のサポートをセットで意識することが、患者さんの安心につながります🩷

💡 看護で大切な3つの視点

- 1️⃣ 左右差に気づく:感覚・咀嚼・痛みのどれか一つでも偏りがあれば要注意👁️

2️⃣ 生活動作との関連を見る:「痛くて洗顔できない」など、日常の不便さを把握🌼

3️⃣ 痛みを我慢させない:患者の訴えを「いつものこと」と軽視せず、早めの共有・緩和✨

🩷 まとめ|“顔の痛みと違和感”は重要なサイン

三叉神経は、「顔で感じる神経」+「噛む動きを支える神経」。

小さな変化でも、日常生活やQOLに大きく影響します。

看護師は、

- 「顔の感覚が変じゃないですか?」

- 「食事のとき、噛みにくい感じはありませんか?」

など、さりげない問いかけから異常を発見する力が求められます🩺✨

📝 所見のまとめ方・報告テンプレート|SBARで“伝わる”をつくる

脳神経アセスメントで得られた情報は、チームで共有してこそ意味を持ちます🩺✨

でも実際には、「どこまで報告すればいいの?」「どう言えば伝わるの?」と迷うこともありますよね。

この章では、アセスメント結果を的確に・短く・根拠をもって伝える方法を整理します。

看護師がすぐ使える報告テンプレートも紹介します🗒️

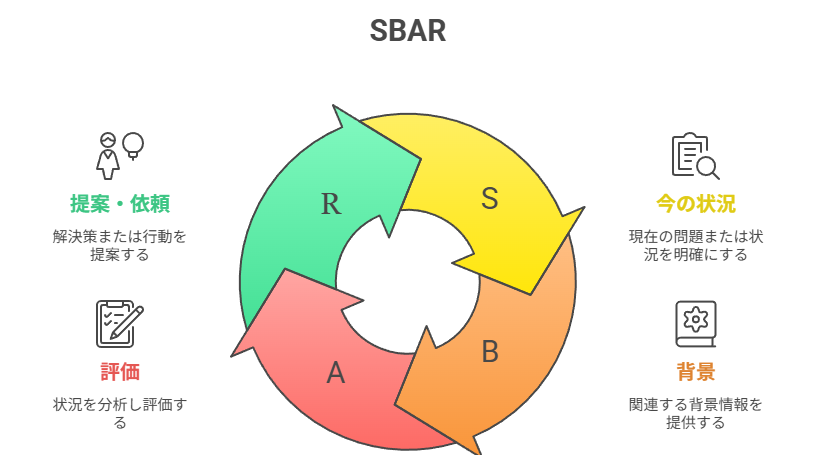

💬 SBARとは?

報告を整理するフレームワークとして有名なのが、SBAR(エスバー)です👇

| 項目 | 内容 | 例文(脳神経アセスメントのケース) |

|---|---|---|

| S(Situation) | 今の状況 | 「患者さんの左瞳孔が拡大しています」 |

| B(Background) | 背景 | 「朝の観察時は左右同大でした」 |

| A(Assessment) | 評価 | 「動眼神経の異常が疑われます」 |

| R(Recommendation) | 提案・依頼 | 「至急医師の確認をお願いします」 |

💡SBARの目的は、“何が起きているか”を一瞬で理解してもらうこと。

「状況→背景→評価→依頼」の順に話すだけで、報告が整理され、判断が早くなります✨

🩺 脳神経アセスメント報告のコツ

1️⃣ 左右差・経時変化を明確に伝える

「昨日と比べて」「今朝より」など、比較があると変化の重大さが伝わります。

2️⃣ 観察したままを客観的に言葉にする

例:「左目が閉じにくい」「舌が右に偏っている」「嚥下後にムセがある」

3️⃣ “どの神経か”を添えると信頼性アップ

例:「顔面神経(Ⅶ)障害を疑います」「動眼神経(Ⅲ)の反応が鈍いです」

📋 報告テンプレート例

🧠 例1:瞳孔の異常

S:左瞳孔が右より拡大し、対光反射が鈍いです。

B:朝の観察時は左右同大・両側反応ありました。

A:動眼神経(Ⅲ)の異常、または脳圧上昇が疑われます。

R:至急、医師の確認をお願いします。

😊 例2:顔面麻痺の新出

S:笑顔時に右口角の動きが弱く、目が閉じにくいです。

B:昨日までは左右差なし。今日から変化が見られます。

A:顔面神経(Ⅶ)障害を疑います。

R:診察依頼と、嚥下時のムセの有無も確認をお願いします。

🗣️ 例3:嚥下困難・誤嚥リスク

S:水分摂取時にムセが出現。呼吸数も増加しています。

B:これまで誤嚥なし。

A:舌咽・迷走神経(Ⅸ・Ⅹ)の障害が疑われます。

R:経口摂取中止とST評価の検討をお願いします。

🧩 NG・OK表現で学ぶ“伝わる報告”

| NGな報告 | 問題点 | OKな報告 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 「ちょっとおかしい気がします」 | 抽象的すぎる | 「左目の瞳孔が4mmに拡大しています」 | 数値・客観的表現を使う |

| 「顔が歪んでました」 | 主観的 | 「右口角が下がり、閉眼困難があります」 | 動作ベースで説明 |

| 「嚥下が変です」 | あいまい | 「水飲みテストでムセが出ました」 | 方法+所見で伝える |

👩⚕️報告の目的は「正しく伝える」こと。

“感じたこと”を“観察したこと”に変換して話すのがコツです✨

🧠 所見整理の書き方(記録例)

🗒️ 観察記録例

10:00 瞳孔径 右3mm・左5mm。左対光反射鈍い。

意識清明。頭痛訴えあり。

動眼神経(Ⅲ)麻痺の可能性あり。医師報告済。

🧾 看護記録ポイント

-

「いつ」「どのように」「どの神経が関与」「どう対応したか」

-

事実+判断+対応の3点セットで残すのが理想🩷

💡 伝達の質を上げる3つの工夫

- 1️⃣ 報告の前に3秒整理:「何が起きてる?」「どの神経?」「何を求める?」

2️⃣ 短く・はっきり・具体的に:1報告=30秒で伝えられるとベスト⏱️

3️⃣ 「どうしますか?」より「〜をお願いします」:明確な行動依頼にする

🩷 まとめ|“気づき”を“伝える力”に変えよう

どんなに丁寧に観察しても、それが伝わらなければケアにつながらないんです🩺✨

SBARを使って整理すれば、

-

-

何を報告すべきかが明確になる

-

チームでの判断が早くなる

-

自分の観察に自信が持てる

-

というメリットがあります💪

🩺 初期ケアとリスク管理|今日からできる標準ケア

脳神経アセスメントで異常を見つけたとき、

看護師がまず行うべきことは 「安全を確保し、悪化を防ぐケア」 です🧠✨

ここでは、現場でよく出会う3つの症状別に、ベッドサイドでできる初期ケアとリスク管理をまとめました👩⚕️

🥤 ① 嚥下障害へのケア

嚥下に関わる神経(Ⅸ:舌咽神経、Ⅹ:迷走神経、Ⅻ:舌下神経)が障害されると、

「ムセ」「飲み込みづらい」「声がガラガラする」などのサインが見られます。

放置すると 誤嚥性肺炎や低栄養につながるため、早期対応が重要です。

🩺 ケアのポイント

| 観察・対応 | 目的 | 実施時の注意点 |

|---|---|---|

| 食事前の口腔ケア | 嚥下反射の促進 | 冷タオル刺激やブラッシングで口腔覚醒 |

| 体位調整(30〜45°) | 誤嚥予防 | ベッドアップ+顎引き姿勢を保つ |

| 少量摂取(スプーン1杯から) | 安全確認 | トロミ水などでムセ反応確認 |

| 食後の体位保持(30分) | 逆流・誤嚥予防 | 仰臥位に戻さず、座位維持 |

| 異常時の中止判断 | 安全確保 | ムセ・呼吸苦出現で即中止し報告 |

💡 看護の視点:

-

「ムセたけど飲めたから大丈夫」はNG🚫

-

嚥下の変化は“命に関わる”サイン。少しでも異常があれば経口中止&報告を徹底しましょう。

👁️ ② 眼症状・複視へのケア

動眼(Ⅲ)・滑車(Ⅳ)・外転神経(Ⅵ)が障害されると、

視線のズレ・複視(二重に見える)が起こります。

視界の不安定さは転倒や頭部外傷のリスクにつながります⚠️

🩺 ケアのポイント

| 観察・対応 | 目的 | 実施時の注意点 |

|---|---|---|

| 遮眼(片眼を覆う) | 複視の軽減 | アイパッチやガーゼを使用 |

| 明るさ調整 | 眩しさの軽減 | 薄暗い照明・日光直射を避ける |

| 環境整備 | 転倒・誤認防止 | 物の位置を固定・動線確保 |

| 移動介助 | 安全な歩行 | 看護師が視界側で声かけ |

| 感情ケア | 不安の軽減 | 視覚変化は恐怖感を伴うため傾聴を意識🩷 |

👩⚕️ ポイント:

-

「目がぼやける」「二重に見える」は軽視されがちですが、脳圧上昇や出血の前兆のこともあります。

-

「急に視界がズレた」という訴えは即報告レベルです。

🗣️ ③ 発声・構音障害へのケア

迷走神経(Ⅹ)や舌下神経(Ⅻ)が障害されると、

声がかすれる・呂律が回らない・発話が途切れるなどの変化が見られます。

これらは呼吸・嚥下・コミュニケーションにも影響するため、観察が重要です🫁

🩺 ケアのポイント

| 観察・対応 | 目的 | 実施時の注意点 |

|---|---|---|

| 会話時の呼吸観察 | 呼吸障害の早期発見 | 話の途中で息切れがないか確認 |

| 口腔体操・発声練習 | 構音改善 | 無理のない範囲でST指導に合わせる |

| 声の変化の記録 | 経過観察 | 「ガラガラ声→無声」など段階的に記録 |

| コミュニケーション補助 | 意思疎通の確保 | ボード・筆談など代替手段を用意 |

💡 看護の視点:

患者さんは「話しにくい」こと自体を恥ずかしがることがあります。

焦らず、「ゆっくりで大丈夫ですよ😊」という声かけが安心につながります🌷

⚠️ ④ 看護師が気をつけたいリスク管理チェックリスト

| リスク領域 | 主なリスク | 対応策 |

|---|---|---|

| 誤嚥 | ムセ・声の変化・咳反射低下 | 食事中止・ST相談 |

| 転倒 | 視覚障害・平衡障害 | 環境調整・歩行介助 |

| 皮膚損傷 | 感覚鈍麻・知覚低下 | 体位変換・皮膚観察強化 |

| 呼吸障害 | 嚥下障害・声帯麻痺 | SpO₂モニタ・吸引準備 |

| 精神的不安 | 顔面麻痺・構音障害 | 傾聴・共感的対応 |

👀 ポイント:

脳神経障害は「身体+心理+社会」に影響します。

患者さんの“できること”を尊重しながら、安心して過ごせる環境づくりを意識しましょう🌸

🩷 まとめ|“異常を見つけたら、まず安全を守る”

脳神経アセスメントの結果を活かすためには、

異常=報告+ケア+予防の3セットで行動することが大切です💪✨

-

嚥下障害 → 体位調整と経口中止

-

眼症状 → 遮眼・転倒予防

-

発声障害 → コミュニケーション補助

どれも「今すぐできるケア」でありながら、

患者さんの安全と尊厳を守る大切な実践です🩺💗

🩺 まとめ|脳神経アセスメント後の初期ケアとリスク管理

脳神経の異常を見つけた後に大切なのは、“すぐできる安全ケア”です🧠✨

💡ケアの3つの柱

| 分類 | 主な症状 | 看護の対応 |

|---|---|---|

| 嚥下障害(Ⅸ・Ⅹ・Ⅻ) | ムセ・飲み込みづらい | 体位調整(30〜45°)・少量摂取・食後30分座位保持 |

| 視覚異常(Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ) | 複視・視野のズレ | 遮眼・明るさ調整・転倒予防 |

| 発声・構音障害(Ⅹ・Ⅻ) | 声のかすれ・呂律不良 | 声の観察・筆談支援・ST相談 |

👩⚕️これらの症状は誤嚥や転倒など命に関わるリスクにつながるため、

少しでも異常があれば「経口中止」「報告」「安全確保」を最優先に行いましょう⚠️

🧩 リスク管理の基本チェック

-

💬 ムセ・咳き込み → 誤嚥リスク

-

👁️ 視界のズレ → 転倒リスク

-

🗣️ 声の変化 → 呼吸・嚥下障害のサイン

どの症状も、「小さな違和感」から始まります。

“昨日との違い”に気づく観察力が、最も重要なリスク管理です✨

脳神経アセスメントは、“診る力”だけでなく“守る力”につながります🌸

異常を見つけたら、まずは落ち着いて――

「安全確保 → 報告 → ケア」

この3ステップを意識して行動しましょう💪🩺

<参考・引用>

新武雄病院

Webマガジン つなぐ

中外製薬

認知症ネット

リハビリ訪問看護ステーションりふる

ゴロ−@解剖生理イラスト

医學事始 いがくことはじめ.

メディカルブレイン

ナース専科