「脳神経って“感覚・運動・混合”って言われても、正直ピンとこないんです💦」

「患者さんの“顔の左右差”や“ムセ”を見たとき、どの神経が関係してるのかすぐには思い出せなくて…」

「脳神経障害の観察ポイントを報告しろって言われても、自信がないです😢」

そんな疑問やお悩みはありませんか?👩⚕️👨⚕️

📘この記事では

- 脳神経の「感覚」「運動」「混合」それぞれの働き

- 各神経が障害されたときに見られる主な症状

- 観察で気づくサインと看護師の判断ポイント

- どんな順番で観察すれば見逃さないか🩺

が分かりますよ♪

| 基本から学びたい方はこちらをチェック まずはここから!脳神経12対の基本🧠|名前・機能・分類をやさしく理解 |

ポイント👉

実は、脳神経を理解するコツは「どの神経がどんな感覚・運動を担当しているか」を症状とセットで覚えること✨。

たとえば、

-

動眼神経(Ⅲ)障害 ➡ 瞳孔の左右差・眼球運動制限

-

顔面神経(Ⅶ)障害 ➡ 顔の非対称・まばたき困難

-

舌咽・迷走神経(Ⅸ・Ⅹ)障害 ➡ 嚥下困難・嗄声・ムセ

など、症状から神経を推測できるようになると、観察の質が一気に上がります!

📄この記事では

脳神経の働きを「感覚・運動・混合」に分けて、それぞれの機能・障害症状・観察ポイントを看護師目線で詳しく整理していきます👀✨

「どの神経が関係しているのか?」をスッとイメージできるようになることで、報告・アセスメントの正確さもぐんとアップしますよ!

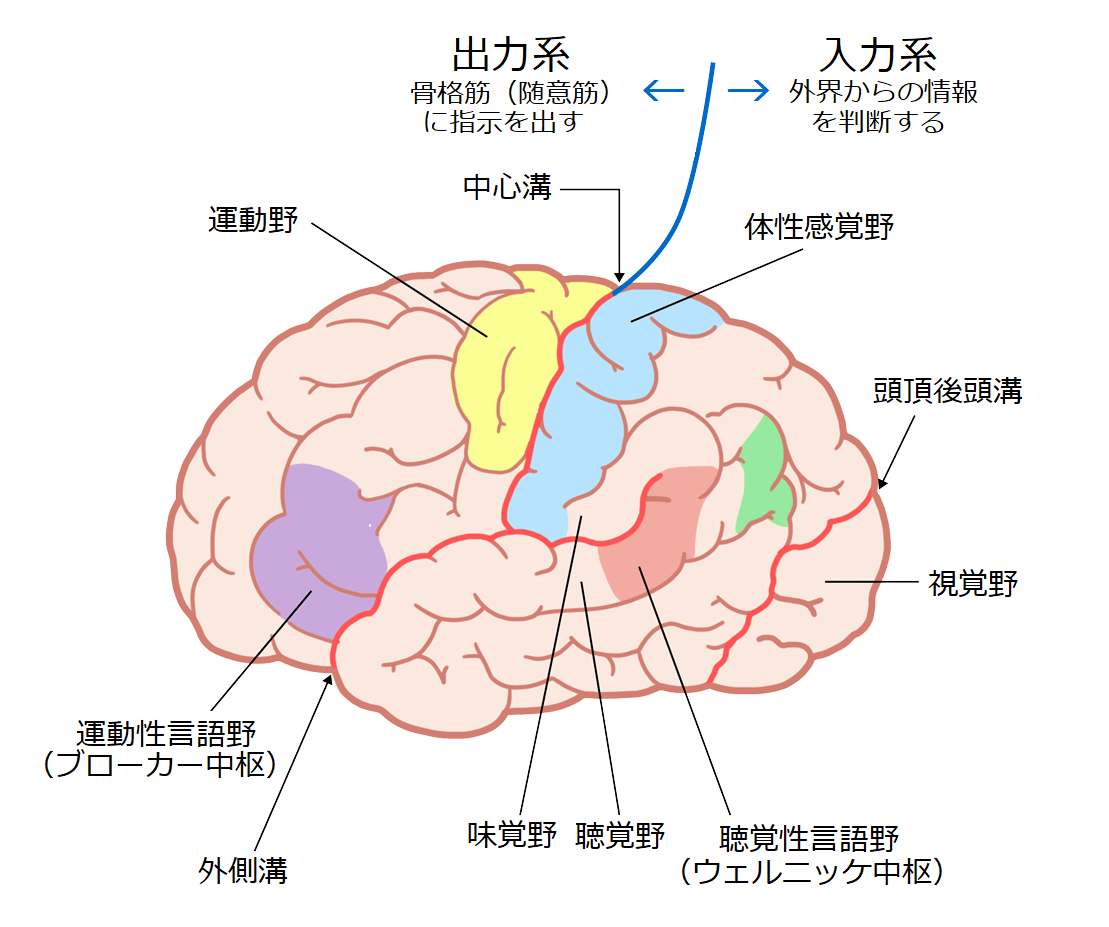

👁️ 脳神経の働きを理解しよう|感覚・運動・混合の3分類とは?

脳神経12対は、どれも大切な役割を持っていますが、その働きの違いを理解するには「感覚」「運動」「混合」という3つの分類で考えると分かりやすいんです🧠✨

看護師として観察するときにも、「どんな感覚を伝えているのか」「どんな動きをコントロールしているのか」を意識すると、

患者さんの症状をより正確にアセスメントできるようになります👩⚕️

🧠 感覚神経とは?五感を伝える“情報線”

感覚神経は、

外界からの刺激(におい・光・音など)を脳に伝える神経です。

つまり「感じる」神経。

患者さんの“においが分からない”“視力が落ちた”“めまいがある”などの訴えは、感覚神経の異常が関係していることがあります。

| 神経 | 主な機能 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|

| 嗅神経(Ⅰ) | においを感じ取る | 食欲不振・嗅覚障害の訴え |

| 視神経(Ⅱ) | 視覚情報を脳へ伝える | 物の見え方・視野欠損 |

| 内耳神経(Ⅷ) | 聴覚と平衡感覚を伝える | めまい・難聴・ふらつき |

👀 これらの神経は“感覚の入り口”。

嗅覚・視覚・聴覚などが変化した場合、「神経障害かも?」という視点を持つことが大切です。

💪 運動神経とは?体を動かす“司令線”

運動神経は、脳からの命令を筋肉に伝えて体を動かす神経です。

顔や舌、眼球、首などの動きを担当しており、

障害されると麻痺や動作の制限が起こります。

| 神経 | 主な働き | 障害時に見られる症状 | 観察のポイント |

|---|---|---|---|

| 動眼神経(Ⅲ) | 眼球運動・瞳孔反応 | 眼球運動障害・瞳孔の左右差 | 瞳孔の大きさ・対光反射 |

| 滑車神経(Ⅳ) | 眼球の上斜筋を動かす | 複視(上下方向) | 視線の可動域 |

| 外転神経(Ⅵ) | 眼球を外側へ動かす | 外転不能・複視(水平) | 視線を外に動かせるか |

| 副神経(Ⅺ) | 首・肩の動き | 肩が上がらない・首回旋困難 | 肩の高さ・筋力低下 |

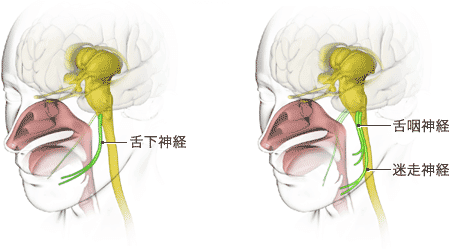

| 舌下神経(Ⅻ) | 舌の運動 | 舌の偏位・構音障害 | 舌の突出・左右差・ろれつ |

👩⚕️ 「顔が左右非対称」「瞳孔が左右で違う」「舌が動かしにくい」などの所見は、運動神経に関係していることが多く、早期に変化を捉える大事な観察ポイントです。

🧩 混合神経とは?感覚+運動の“マルチプレイヤー”

混合神経は、感覚も運動も両方の働きを持つ神経です。

顔の感覚を伝えると同時に、筋肉を動かすなど、複数の機能を担っています(脳神経12対のうち4つ)。

| 神経 | 感覚の働き | 運動の働き | 障害時に見られる主な症状 |

|---|---|---|---|

| 三叉神経(Ⅴ) | 顔の触覚・痛覚 | 咀嚼筋の運動 | 顔のしびれ・噛みにくさ |

| 顔面神経(Ⅶ) | 味覚(舌前2/3) | 表情筋・涙腺・唾液腺 | 顔面麻痺・味覚障害・閉眼困難 |

| 舌咽神経(Ⅸ) | 味覚(舌後1/3) | 嚥下筋の運動 | 嚥下障害・ムセ |

| 迷走神経(Ⅹ) | 咽頭・喉頭の感覚 | 発声・嚥下・自律神経調整 | 嗄声・嚥下困難・呼吸変化 |

💡 特に舌咽神経・迷走神経は嚥下・発声・呼吸に関わる重要領域。誤嚥や呼吸障害につながるため、看護師の観察・早期発見が重要です✨

💡 看護にどう関係する?分類からわかる観察の視点

分類を理解しておくと、症状から神経を推測できます。

- 「ムセがある」 → 舌咽・迷走神経(Ⅸ・Ⅹ)

- 「笑顔が左右で違う」 → 顔面神経(Ⅶ)

- 「目の動きが悪い」 → 動眼・滑車・外転神経(Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ)

このように分類から考えることで、観察 → 推測 → 判断 → 報告の流れが自然にできます。

脳神経の理解は、看護師の「観察力アップのカギ」🔑です✨

🧠 感覚神経の働きと障害症状

感覚神経は、私たちが「においを感じる👃」「ものを見る👀」「音を聞く👂」など、

外の世界を“感じ取る”ために働く神経です。

この章では、脳神経12対の中でも「感覚」を担当している3つの神経、

嗅神経(Ⅰ)・視神経(Ⅱ)・内耳神経(Ⅷ)について、

その働きと障害症状をわかりやすく解説します✨

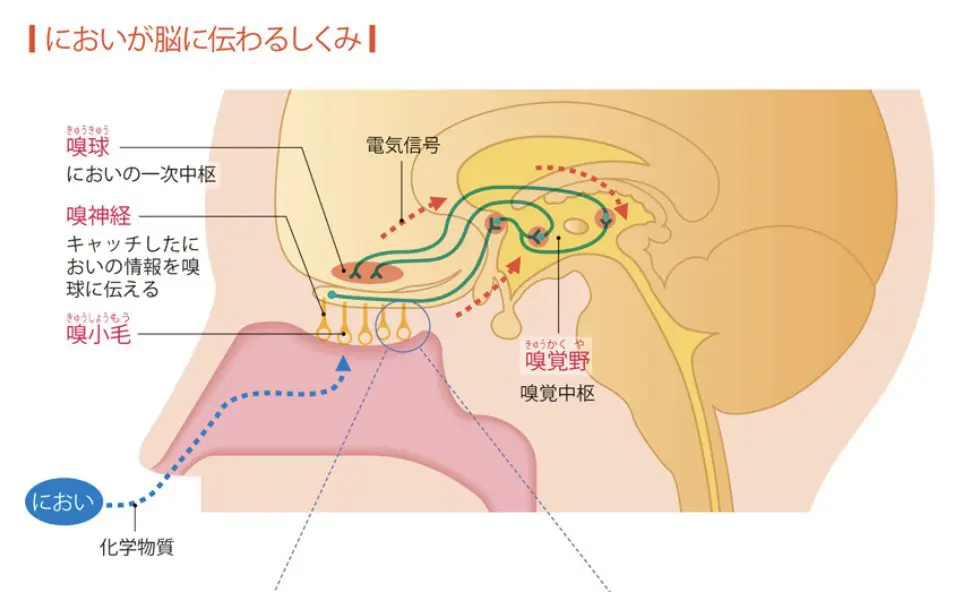

👃 嗅神経(Ⅰ)|においを感じ取る感覚の入り口

嗅神経は、鼻腔の奥(嗅粘膜)でにおいを感じ取り、脳へ伝える神経です。

食事の楽しみや危険察知(焦げた匂いなど)にも関係しており、生活の中で重要な役割を果たしています🍳

| 働き | 障害時にみられる症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| においを感知して脳へ伝える | 嗅覚低下・嗅覚消失・異臭症 | においが分からない訴え・味覚の変化・嗅覚障害による食欲低下 |

👩⚕️ 嗅神経障害は、頭部外傷や上気道感染後に見られることがあります。

また、高齢者やCOVID-19感染後にも嗅覚障害が残ることがあるため、「においがしない」「食欲がない」といった訴えに気づくことが大切です🌸

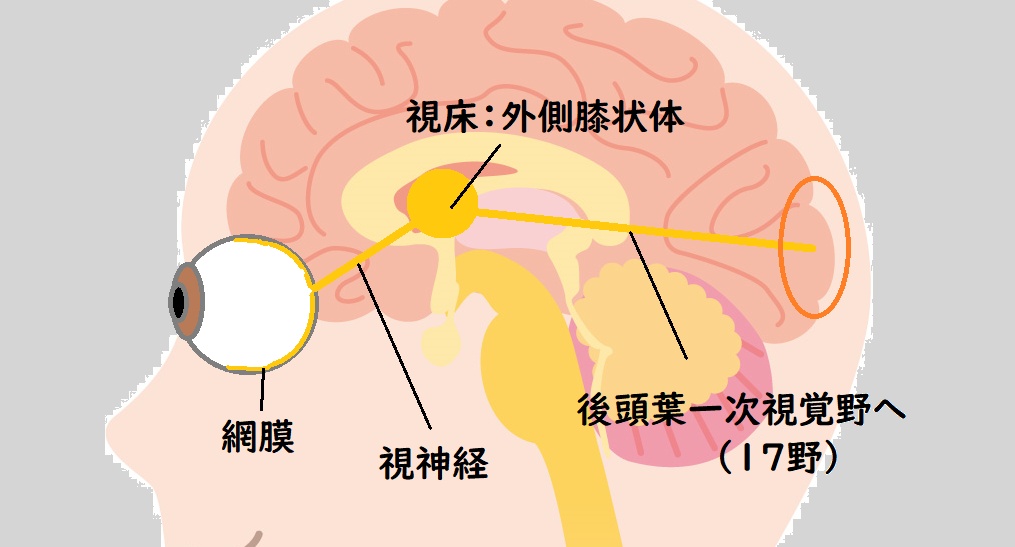

👀 視神経(Ⅱ)|目からの情報を脳に届ける

視神経は、

網膜で受け取った視覚情報を脳(後頭葉)へ伝える神経です。

障害が起こると、視力低下や視野欠損など、患者さんの日常生活に大きな影響を及ぼします。

| 働き | 障害時にみられる症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 視覚情報を脳に伝える | 視力低下・視野狭窄・視野欠損(半盲など) | 物が見づらい・ぶつかる・TVや文字を読む時の表情の変化 |

🩺 看護では、「患者さんがどこを見ているか」「距離感をつかめているか」に注目します。

視神経障害のある方は、転倒リスクやセルフケア困難につながるため、

ベッド周囲の安全確保や介助時の声かけがとても重要です✨

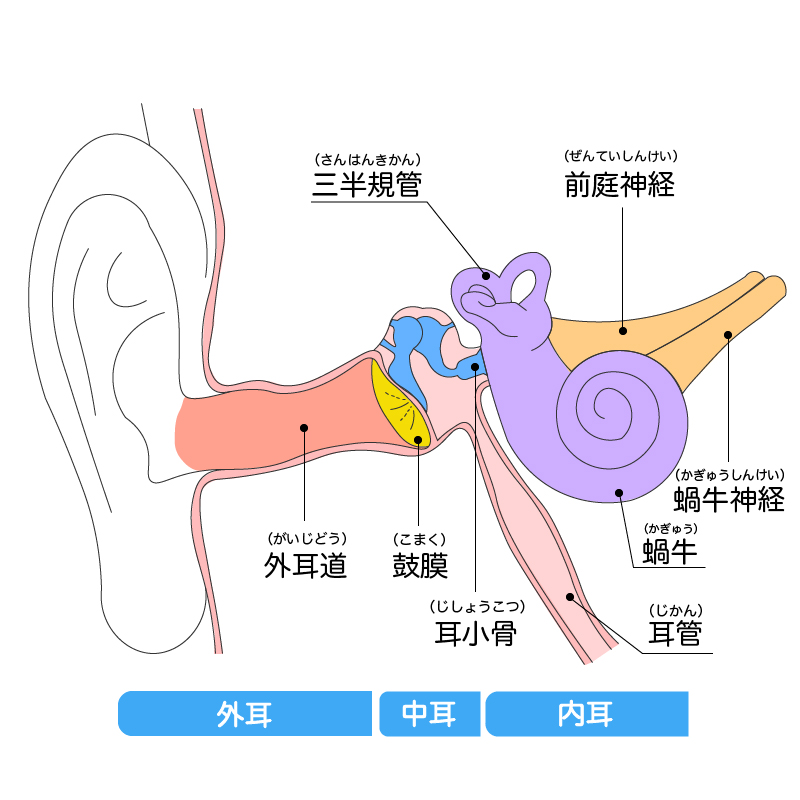

👂 内耳神経(Ⅷ)|“聞く・バランスをとる”2つの役割

内耳神経は、聴覚と平衡感覚の2つの機能を担う神経です。

音を感じ取る「蝸牛神経」と、体のバランスを保つ「前庭神経」が合わさってできています。

| 働き | 障害時にみられる症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 音を脳へ伝える/体の平衡を保つ | 難聴・耳鳴り・めまい・平衡障害 | めまい訴え・ふらつき・歩行の不安定・転倒リスク |

👩⚕️ 「立ちくらみ」「ふらつき」「聞き返しが多い」といった訴えは、内耳神経障害のサインかもしれません。

患者さんの耳元で呼びかけたときの反応や、歩行時の姿勢などを観察することで、

早期に変化をキャッチできることがあります✨

💡 看護師が意識すべき感覚神経の観察ポイント

感覚神経の異常は、患者さんの訴えや表情・行動から気づけることが多いです。

以下のようなチェックリストを意識して観察してみましょう👇

| 観察項目 | 具体的なサイン | 関係する神経 |

|---|---|---|

| においが分からない | 食事の味がしない・焦げ臭に気づかない | 嗅神経(Ⅰ) |

| 物が見づらい | テレビに近づく・何かにつまずく | 視神経(Ⅱ) |

| めまい・ふらつき | 歩行が不安定・立ち上がり時の転倒 | 内耳神経(Ⅷ) |

👀 感覚神経の障害は、患者の生活動作に直結する変化として現れるため、

「小さな違和感を見逃さない」ことが看護師の腕の見せどころです✨

🩷 まとめ|“感じる神経”を知れば観察力が変わる

感覚神経は、におい・視覚・聴覚など、外の世界を脳に伝える大切な神経です。

障害が起きると、日常生活の質(QOL)に大きく影響するため、患者の訴え・行動・表情を細かく観察することが最初の一歩になります。

💪 運動神経の働きと障害症状

運動神経は、脳からの指令を筋肉に伝えて体を動かす神経です。

顔の表情、舌の動き、目の動き、そして首や肩の動作など、日常生活でのあらゆる動作を支える“運動の神経”なんです💪✨

この章では、運動神経に分類される5つの神経(Ⅲ動眼・Ⅳ滑車・Ⅵ外転・Ⅺ副・Ⅻ舌下)について、働きと障害時に現れる症状、看護で注目すべき観察ポイントを整理します👀

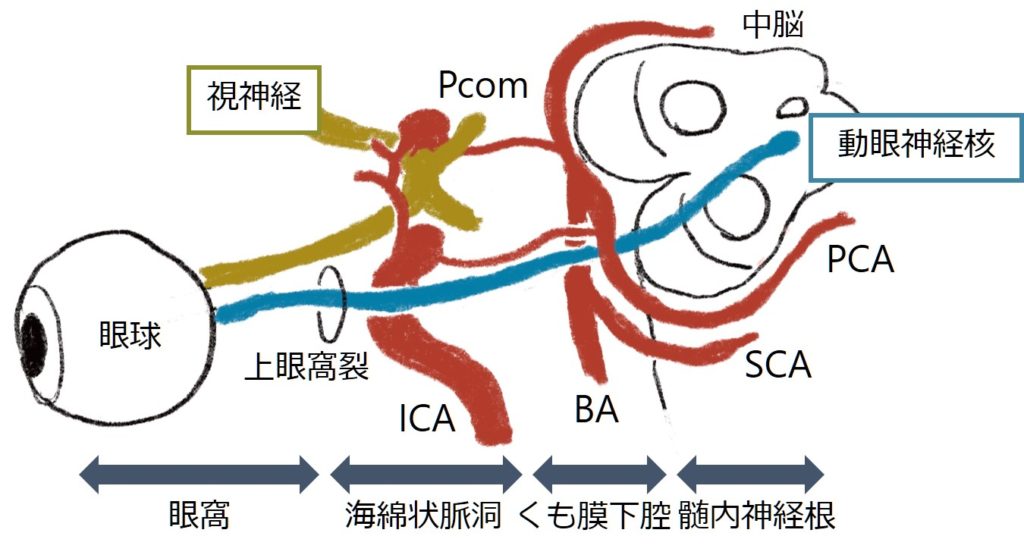

👁️ 動眼神経(Ⅲ)|瞳孔と眼球運動をコントロールする神経

動眼神経は、

眼球を動かす筋肉(上・内・下直筋、下斜筋)と瞳孔の収縮をつかさどります。

脳圧上昇や脳幹障害があると、最初に異常が現れやすい神経でもあります。

| 働き | 障害時の症状 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|

| 眼球を上下・内側に動かす/瞳孔を縮める | 眼球運動障害・複視・瞳孔散大・対光反射消失 | 瞳孔の左右差・光反射の有無・視線の動き |

👩⚕️ 看護では、

瞳孔の大きさ・左右差・対光反射を定期的にチェック。

特に意識レベル低下患者では、神経圧迫や脳ヘルニアの早期サインとして重要です。

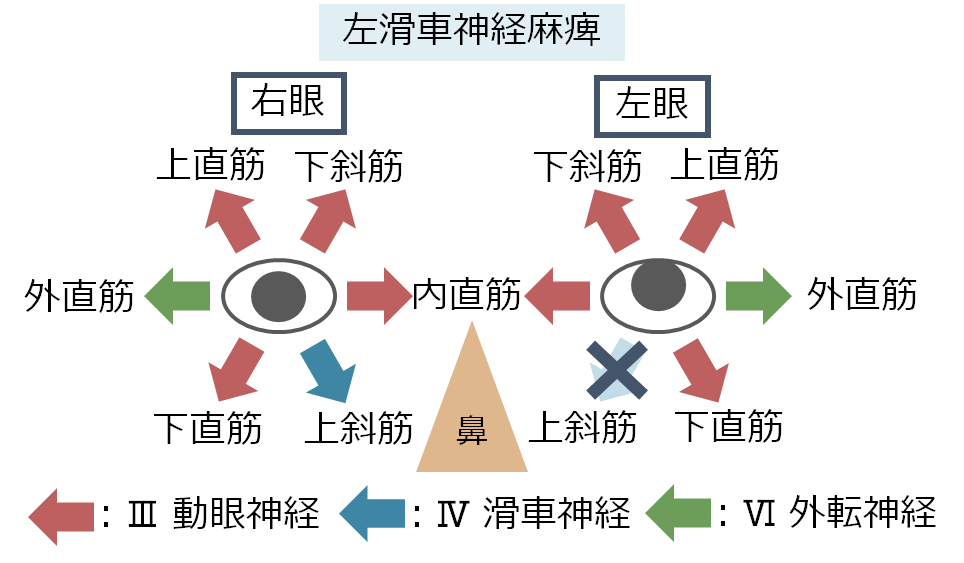

👀 滑車神経(Ⅳ)・外転神経(Ⅵ)|眼球の動きをサポート

滑車神経は上斜筋、外転神経は外直筋を動かす神経です。

この2つの神経が障害されると、眼球の動きが制限され、物が二重に見える(複視)症状が現れます。

| 神経 | 働き | 障害時の症状 | 観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 滑車神経(Ⅳ) | 眼球を下内側へ動かす | 複視・上方視困難 | 視線の動き・上を見るときの目のズレ |

| 外転神経(Ⅵ) | 眼球を外側に動かす | 外転不能・水平複視 | 外側視の制限・眼位の偏位 |

🩺 「目の動きが合わない」「視線が揃わない」と感じたら、

眼球運動を担当するこれらの神経の障害を疑いましょう。

頭蓋内圧亢進の影響を受けやすいため、意識・視線・瞳孔をセットで観察します。

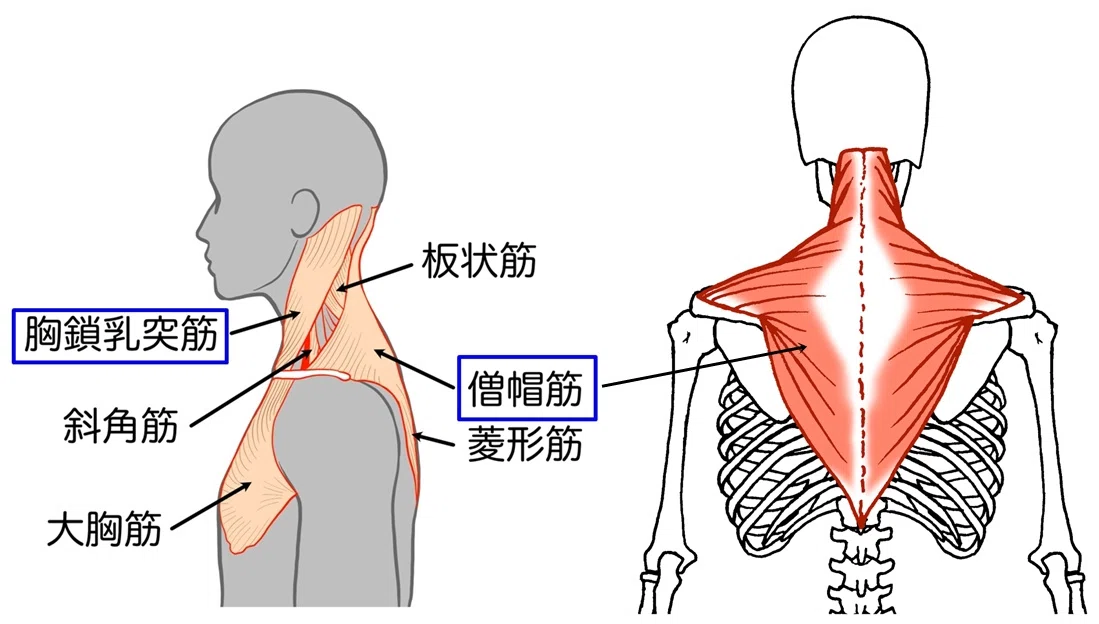

🦵 副神経(Ⅺ)|首や肩を動かす神経

副神経は、僧帽筋と胸鎖乳突筋を支配しており、首を回したり肩を上げたりする動作に関わります。

頸部リンパ節切除や手術後などで障害を受けやすい神経でもあります。

| 働き | 障害時の症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 首を回す・肩を上げる | 肩が上がらない・首を回せない・肩の高さの左右差 | 肩の高さ・頸部の動き・筋力低下 |

👩⚕️ 看護の現場では、「肩をすくめてみてください」「首を右に向けてみましょう」と声かけし、左右差や力の入り具合を確認します。

術後などでは、リハビリや体位変換時のサポートも重要です。

👅 舌下神経(Ⅻ)|舌を動かして発音・嚥下を助ける神経

舌下神経は、舌の動きをコントロールする神経です。

発音や嚥下に関わるため、障害が起きると構音障害(ろれつが回らない)や舌偏位が見られます。

| 働き | 障害時の症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 舌の運動(発音・嚥下) | 舌の偏位・構音障害・嚥下困難 | 舌の動き・発音の明瞭さ・食事中のムセ |

🗣️ 舌を出してもらい、左右どちらに偏っているかを確認しましょう。

舌が障害側へ偏る場合は、舌下神経の麻痺が疑われます。

また、嚥下障害の早期発見にもつながるため、食事観察も重要です🍽️

💡 看護師が見るべき運動神経のチェックポイント

運動神経の異常は、「動かしにくい」「左右差がある」といった変化として現れます。

以下のようなサインを見逃さないようにしましょう👇

| 観察項目 | 具体的なサイン | 関連する神経 |

|---|---|---|

| 瞳孔の左右差 | 片側の瞳孔が拡大/光反射が鈍い | 動眼神経(Ⅲ) |

| 視線のズレ | 物が二重に見える・目が動かない | 滑車神経(Ⅳ)・外転神経(Ⅵ) |

| 肩の動き | 片側だけ上がらない・力が入らない | 副神経(Ⅺ) |

| 発音・嚥下 | ろれつが回らない・ムセる・飲み込みにくい | 舌下神経(Ⅻ) |

🧩 運動神経の観察では、左右差や小さな変化が大きなヒントになります。

日常会話や食事場面の中でも、患者さんの反応をよく観察しましょう👀✨

🩷 まとめ|“動く神経”を理解して異常を早期発見

運動神経は、表情・舌・眼球・首など、身体の細かな動きをコントロールする神経です。

その異常は「目」「顔」「声」「動作」に現れます。

看護師が動きや表情をよく観察することで、神経障害の初期サインを早期に発見できるようになります🩺✨

🗣️ 混合神経の働きと障害症状

混合神経は、

感覚と運動の両方の働きをもつ“マルチプレイヤー神経”です🎯。

顔の感覚を感じ取ったり、表情や嚥下、発声などの運動を司ったりと、さまざまな動作を支えています。

この章では、三叉神経(Ⅴ)・顔面神経(Ⅶ)・舌咽神経(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ)の4つを中心に解説します👩⚕️✨

💋 三叉神経(Ⅴ)|顔の感覚と咀嚼運動を司る

三叉神経は、

顔の触覚・痛覚・温度感覚を伝えると同時に、

咀嚼筋の動きも担当しています。

障害されると、顔のしびれや痛み、噛みにくさなどが現れます。

| 働き | 障害時の症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 顔の感覚(触覚・痛覚・温覚)/咀嚼筋の運動 | 顔のしびれ・三叉神経痛・咀嚼困難 | 顔面の感覚左右差・食事時の噛みづらさ・痛みの訴え |

🩺 三叉神経痛では

顔の片側に激しい電撃痛が生じることがあります。

看護では、痛みの程度や誘因(洗顔・会話など)を観察し、生活動作への影響を把握することが大切です。

😊 顔面神経(Ⅶ)|表情をつくる・涙や唾液もコントロール

顔面神経は、

表情筋の運動・涙腺・唾液腺・味覚(舌の前2/3)を支配します。

顔の動きに関係するため、表情の左右差などが早期発見の手がかりになります。

| 働き | 障害時の症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 表情筋の運動/涙・唾液分泌/味覚(舌前2/3) | 顔面麻痺・閉眼困難・味覚低下・涙や唾液の減少 | 笑顔の左右差・まばたき・発音・味覚変化 |

👩⚕️ 「笑ってみてください😊」と声をかけ、左右の口角や眉の動きをチェックします。

片側が動かない場合は

顔面神経麻痺が疑われます。

また、口腔乾燥や結膜乾燥などの二次的トラブルにも注意が必要です。

👅 舌咽神経(Ⅸ)|味覚と嚥下の両方に関わる

舌咽神経は、

舌の後1/3の味覚と、

嚥下筋の運動を支配する神経です。

食事中のムセや、のどの違和感があるときには、この神経の異常を考えます。

| 働き | 障害時の症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 味覚(舌後1/3)/嚥下筋の運動 | 嚥下困難・味覚低下・ムセ・嚥下時の疼痛 | 飲水テストでのムセ・食後の声変化・嚥下回数 |

🩺 「飲み込みづらい」「食べ物がのどに引っかかる」といった訴えがあるときは要注意です。

食事前後の声の変化(嗄声)や、ムセ込みの有無を観察しましょう。

🫁 迷走神経(Ⅹ)|嚥下・発声・内臓の働きまでコントロール

迷走神経は、脳神経の中でも

最も広範囲に分布している神経です。

喉の感覚や声帯の運動、自律神経として心臓・肺・消化管などにも関与しています。

| 働き | 障害時の症状 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|

| 嚥下・発声/咽頭・喉頭の感覚/内臓の働きの調整 | 嗄声・嚥下困難・ムセ・徐脈・消化不良 | 声のかすれ・咳反射・食事中のムセ・脈拍数変化 |

🩺 迷走神経が障害されると、

嚥下や呼吸、心拍など生命維持に直結する機能に影響します。

「声がかすれる」「飲み込みづらい」といった変化を見逃さないようにしましょう。

💡 看護師が押さえておきたい混合神経の観察ポイント

混合神経の障害は、食事・会話・呼吸など生活の基本動作に直結します。

下の表を参考に、日常の中で観察できるポイントを意識してみましょう👇

| 観察項目 | 具体的なサイン | 関連する神経 |

|---|---|---|

| 顔のしびれ・痛み | 洗顔や会話で顔に痛みが出る | 三叉神経(Ⅴ) |

| 笑顔の左右差 | 口角の高さに左右差がある・片目が閉じにくい | 顔面神経(Ⅶ) |

| 嚥下時のムセ | 食事中に咳き込む・飲み込みに時間がかかる | 舌咽神経(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ) |

| 声の変化 | 声がかすれる・発声が弱い | 迷走神経(Ⅹ) |

👩⚕️ 混合神経は“食べる・話す・呼吸する”という生命維持に関わる機能を担っています。

日常の何気ない会話や食事介助の中でも、異変を察知できる観察力が看護師の強みになります✨

🩷 まとめ|“マルチに働く神経”を理解して看護に活かそう

混合神経は、感覚と運動を兼ね備えた多機能な神経であり、障害が起こると表情・嚥下・発声など多岐に影響します。

看護師は、患者さんの話し方・表情・食事の様子・呼吸の変化を通して異常に早く気づくことができます。

💡 脳神経障害の観察と報告のコツ

脳神経の障害は、顔の表情・声・嚥下・視線・動きなど、

日常の中でさりげなく現れる“微細な変化”として気づけることが多いです👀。

この章では、脳神経障害を早期に発見するための観察ポイントと、報告のコツを整理していきます✨

🩺 観察で注目すべきサイン一覧

看護師は、患者さんの「いつもと違う表情・声・動作」に敏感であることが大切です。

下の表は、脳神経ごとに観察すべき症状とその意味をまとめたものです👇

| 観察サイン | 関連する脳神経 | 考えられる異常・障害 |

|---|---|---|

| 瞳孔の左右差・光反射の消失 | 動眼神経(Ⅲ) | 脳圧上昇・脳幹障害 |

| 視野欠損・視力低下 | 視神経(Ⅱ) | 視神経障害・脳腫瘍・脳梗塞 |

| 顔のしびれ・痛み・左右差 | 三叉神経(Ⅴ)・顔面神経(Ⅶ) | 顔面神経麻痺・三叉神経痛 |

| ムセ・嗄声・嚥下困難 | 舌咽神経(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ) | 嚥下障害・誤嚥リスク・発声障害 |

| 舌の動きが悪い・構音障害 | 舌下神経(Ⅻ) | 舌下神経麻痺・嚥下困難 |

👩⚕️ 観察は「見る・聞く・感じる」の3つの視点で。

表情、声、食事動作、姿勢などの“ささいな変化”が、神経障害の初期サインになることがあります✨

🧠 異常を見つけたときの報告のポイント

脳神経の異常を発見したときは、「どのような変化が、いつから、どんな状況で起こったか」を明確に報告することが重要です。

以下のように整理して伝えると、医師への情報共有がスムーズになります🩺

- ① 発生時期: いつから変化があるか(例:今朝から口角が下がっている)

- ② 症状の特徴: 左右差・程度・持続時間(例:右目の瞳孔が大きく、光反射が鈍い)

- ③ 関連する動作: 食事・会話・歩行など、どんな場面で気づいたか

- ④ 伴う症状: めまい・頭痛・吐き気などの有無

🧩 例えば「食事中にムセが増えて声がかすれている」といった変化を、

「いつ・どこで・どんな動作で」見られたのかまで具体的に伝えると、

医師が障害部位をより正確に判断できます👀✨

📋 報告のフォーマット例

看護記録や申し送り時に使える、簡単な報告フォーマットを紹介します👇

【報告例】 ●内容:昼食時に嚥下困難が見られ、ムセと嗄声を認めた。 ●観察:水分摂取でムセが強く、発声がかすれている。 ●考えられる神経:舌咽神経(Ⅸ)、迷走神経(Ⅹ) ●対応:医師に報告し、食事形態の変更を検討。

📖 このように、具体的な場面・症状・関係神経をセットで伝えると、報告の質が格段に上がります✨

💬 “なんとなく変”を見逃さないための思考の流れ

脳神経障害は、はっきりした麻痺だけでなく、「何か違うな」と感じる程度の変化から始まることもあります。

以下のステップで観察→判断→報告の流れを意識してみましょう👇

- ① 「いつもと違う」動き・表情・声をキャッチする👀

- ② どの動作(食べる・話す・見る・聞く)に関係するかを考える🧠

- ③ 関連する神経を推測する🩺

- ④ 記録・報告で具体的に伝える🗒️

💡 この思考プロセスを繰り返すことで、自然と「脳神経ごとに観察できる力」が身についていきます✨

🩷 まとめ|観察力と報告力が“神経の異常”を守る力に

脳神経障害は、観察力・報告力・判断力の3つで早期発見が可能です。

看護師の「なんとなく違う…」という感覚はとても大切。

小さな変化を記録し、チームで共有することが、患者さんの安全につながります🫶✨

📚 まとめ|脳神経の働きと症状をつなげて理解しよう

ここまで、感覚・運動・混合の3分類に分けて脳神経の働きと障害症状を見てきました🧠✨。

最後に、これまでのポイントを整理しながら、看護でどう活かせるかをまとめましょう👩⚕️

🧩 脳神経12対の分類と主な働き

まずは全体像をもう一度おさらいしましょう👇

感覚・運動・混合に分けると、脳神経の働きがスッキリ整理できます✨

| 分類 | 神経名(番号) | 主な働き |

|---|---|---|

| 感覚神経 | 嗅神経(Ⅰ)・視神経(Ⅱ)・内耳神経(Ⅷ) | におい・視覚・聴覚・平衡感覚を脳に伝える |

| 運動神経 | 動眼(Ⅲ)・滑車(Ⅳ)・外転(Ⅵ)・副(Ⅺ)・舌下(Ⅻ) | 目・舌・首・肩などの運動をコントロールする |

| 混合神経 | 三叉(Ⅴ)・顔面(Ⅶ)・舌咽(Ⅸ)・迷走(Ⅹ) | 感覚と運動の両方に関与(表情・嚥下・発声など) |

💡 それぞれの神経がどんな「感覚」や「動き」を担当しているかを意識すると、

症状を見たときに「どの神経の異常か?」を自然に推測できるようになります✨

👀 症状から神経を推測するコツ

現場では、患者さんの「訴え」や「動き」から神経を考える視点がとても大切です。

下の表は、よく見られる症状と関連する神経の一覧です👇

| よく見られる症状 | 関係する神経 | 看護師が見るべき視点 |

|---|---|---|

| 顔がゆがんでいる/笑顔の左右差 | 顔面神経(Ⅶ) | 表情・まばたき・口角の高さ |

| 飲み込みづらい/ムセる | 舌咽(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ) | 嚥下の回数・咳反射・声の変化 |

| 物が二重に見える・視線が合わない | 動眼(Ⅲ)・滑車(Ⅳ)・外転(Ⅵ) | 瞳孔の反応・視線の動き |

| 声がかすれる・発声しにくい | 迷走神経(Ⅹ) | 発声・呼吸・嚥下動作 |

| 舌が動かしにくい・ろれつが回らない | 舌下神経(Ⅻ) | 舌の位置・構音・食事中の動き |

🧠 このように、症状と神経を結びつけて観察できるようになると、

アセスメントの精度が上がり、報告内容にも自信が持てるようになります✨

🩺 看護師が現場で意識したい3つのポイント

- 左右差に注目する: 片側だけ動きが違う場合は神経障害のサイン👁️

- 食事・会話中の変化を見る: 嚥下・発声・表情は混合神経の手がかり🍽️

- 瞳孔・視線・反射を確認: 意識変化とあわせて動眼神経をチェック💡

👩⚕️ 看護師の観察力は、患者さんの安全を守る「早期発見の鍵🔑」。

日々のケアの中で、「あれ?」「ちょっと違うかも」という違和感を見逃さないことが大切です✨

🩷 総まとめ|“神経を見て患者を看る”という視点を大切に

脳神経の理解は、患者さんの“症状をつなげて考える力”を育てます。

「顔の動き」「声」「嚥下」「視線」「舌の動き」など、

一見バラバラな変化も、神経を通して見ればすべてつながっています。

🌸 感覚・運動・混合の分類で整理しながら、症状を神経と結びつけて考えること。

🌸 小さな変化に気づき、チームに報告・共有すること。

🌸 “何が起きているのか”を推測し、根拠をもって行動できること。

これが、脳神経を理解する看護の力💪です🧠💗

明日からの観察が、もっと深く・確かなものになりますように✨

<参考・引用>

日医工株式会社

ウェルネスセラピー

医學事始 いがくことはじめ.