「COPDの患者さんの呼吸音ってどんな音なんだろう?」

「ウィーズとかロンカイって聞くけど、実際にどう違うの?」

「聴診しても自信がなくて、正しく聴けているか分からない…」

そんなお悩みはありませんか?😊

この記事では

- COPDで聴こえる主な呼吸音の種類と特徴

- ウィーズ・ロンカイ・呼吸音減弱の聞き分け方

- 看護師が押さえるべき聴診のコツと観察ポイント

が分かりますよ♪

結論👉

COPDの呼吸音では、呼気時のウィーズ(笛のような音)やロンカイ(いびきのような音)、呼吸音の減弱が特徴です。これらを聴き分けることで、気道閉塞の程度や痰の貯留、肺過膨張などを推測でき、早期に異常をキャッチできます🩺

この記事では、新人看護師さんにも分かりやすく、COPDの呼吸音の特徴を音の仕組みから丁寧に解説します🌸

「どんな音をどう聴けばいいのか」「聴こえたときに何を観察すればいいのか」など、現場で役立つ聴診のコツや観察・記録のポイントまで、実践的にお伝えします✨

| 関連記事を読む📖 🌟 新人・若手看護師のための呼吸音入門|聴診の基本から緊急度判断までQ&Aで解説 |

🫁 COPDの呼吸音を聴き分けよう|新人看護師でもわかる異常音の聞き方

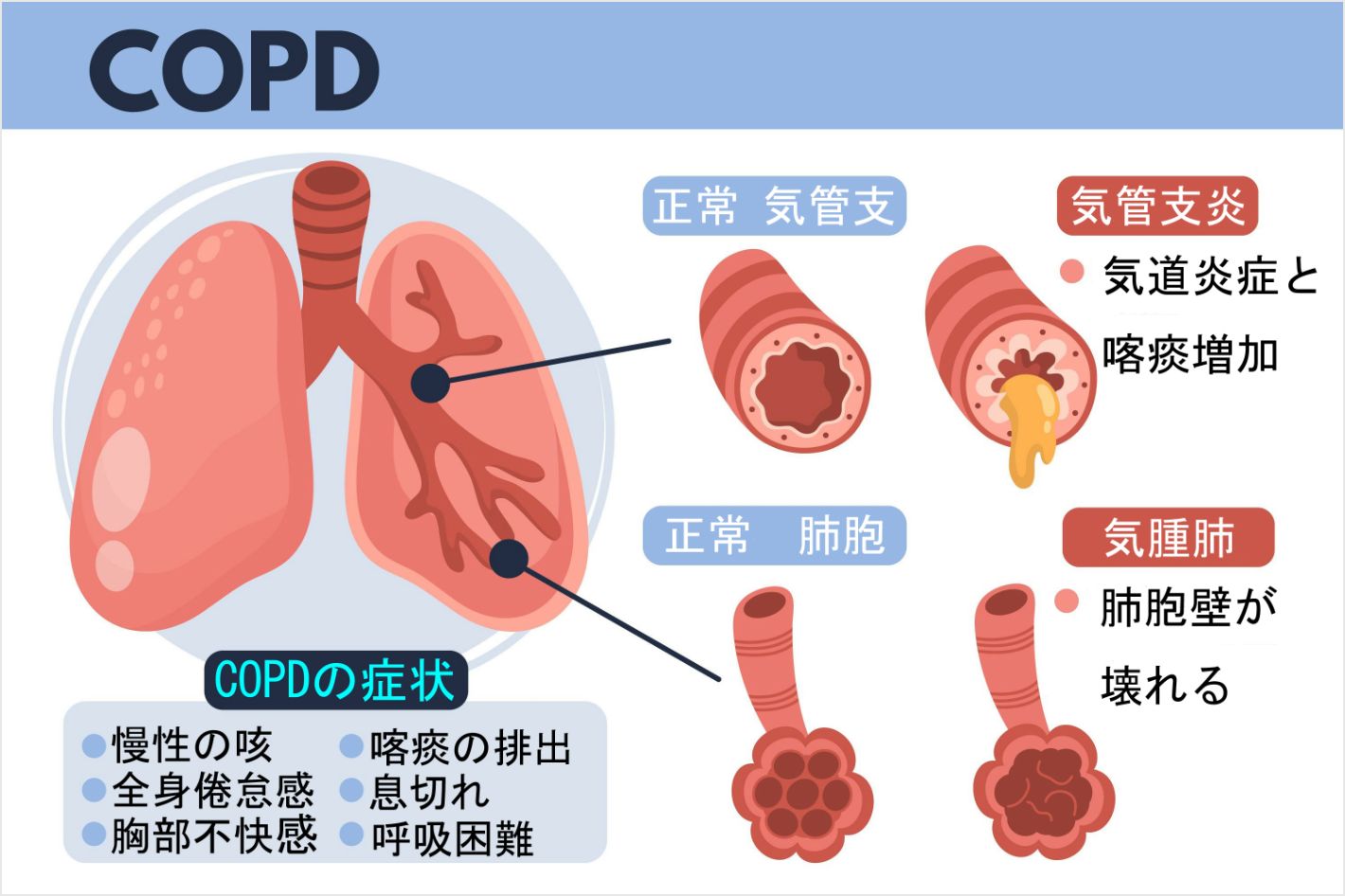

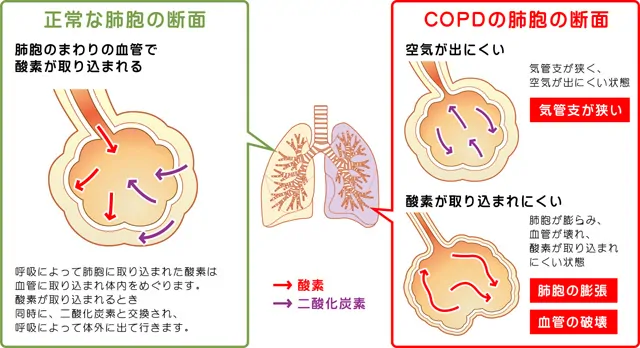

COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、気道が狭くなることで呼吸音に特徴的な変化が現れる疾患です。

呼吸音を聴き分けることで、患者さんの「今の状態」を的確に把握できるようになりますよ😊

ここでは、新人看護師さんにもわかりやすく、COPDの呼吸音の特徴と聴診のコツをやさしく解説していきます。

COPDの呼吸音ってどんな音?まずは基本を押さえよう

COPDの呼吸音を理解するには、まず「正常」と「異常」の違いを知ることが大切です。

呼吸音の聞き分けは、疾患の進行や増悪を早期に察知する手がかりになります🌸

▼正常な呼吸音

正常な呼吸音と異常呼吸音の違い

正常な呼吸音(肺胞音)は、吸気時に柔らかくサーッとした音が聴こえ、呼気時は短めです。

一方で、異常呼吸音では以下のような変化が見られます。

| 呼吸音の種類 | 音の特徴 | 臨床的意味 |

|---|---|---|

| ウィーズ(wheeze) | ヒューヒュー・ピーと高音の笛のような音 | 気道狭窄、気管支痙攣など |

| ロンカイ(rhonchi) | グーグー・ゴロゴロと低音のいびき様の音 | 痰の貯留、太い気道の閉塞 |

| 呼吸音減弱 | 音が全体的に弱く聞こえる | 肺過膨張、換気障害 |

COPDで聴こえる音の特徴(ウィーズ・ロンカイ・減弱)

COPDでは主に以下の3つの音が特徴的です。

- ウィーズ:気道が狭くなり、笛のような高音が聞こえる

- ロンカイ:痰や分泌物によるいびきのような音

- 呼吸音減弱:肺が過膨張して音が伝わりにくくなる

これらの音が聴こえることで、「気道狭窄」や「分泌物貯留」といった病態を推測することができます。

吸気・呼気どちらで異常が出やすい?

COPDでは特に呼気時に異常音が出やすいのが特徴です。

これは、呼気時に気道がさらに狭くなり、空気が通る際に摩擦音を生じるためです。

呼気音が長く、ウィーズが強い場合は、気道閉塞が進んでいる可能性があります。

COPDで呼吸音が変化する理由を理解しよう

呼吸音の変化は、肺の構造や気道の状態と深く関係しています。

ここでは、「なぜその音が出るのか」を仕組みから理解しましょう🩺

気道の狭窄と分泌物の影響

COPDでは気道が慢性的に炎症し、内径が狭くなることで呼吸音が変化します。

また、痰などの分泌物が溜まると気流が乱れ、ロンカイのような低音が生じます。

痰の動きで音が変化するため、「体位を変えたら音がどう変わるか」も観察のポイントです。

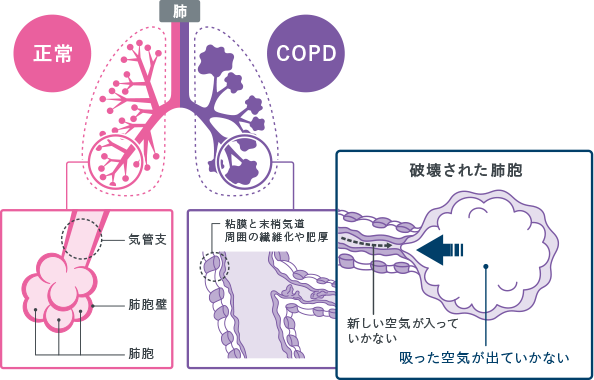

肺の過膨張と呼吸音減弱の関係

COPDでは空気がうまく吐き出せず、肺が膨らんだままの状態(肺過膨張)になります。

この状態では肺胞が伸びきって音が伝わりにくくなり、呼吸音が減弱して聞こえます。

「音が遠く感じる」ときは、過膨張を疑って観察を続けましょう。

安定期と増悪期での聴診音の違い

| 状態 | 呼吸音の特徴 | 看護で注目すべき点 |

|---|---|---|

| 安定期 | 呼吸音がやや減弱。軽度のウィーズが聞こえることも。 | 安定した換気パターンを維持しているか。 |

| 増悪期 | 強いウィーズやロンカイ。呼吸数増加、呼吸苦あり。 | 呼吸補助筋の使用・SpO₂低下に注意。 |

聴診の基本ステップ|新人でもできる聴き取りのコツ

呼吸音の聴取は“慣れ”も必要ですが、ポイントを押さえれば誰でも正確に聴けるようになります✨

ここでは新人看護師さんが安心して行える聴診ステップを紹介します。

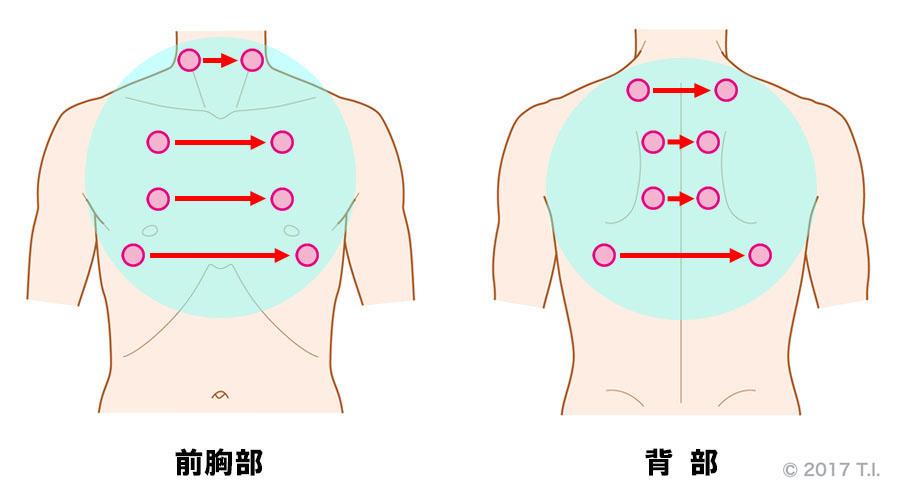

聴診部位の確認ポイント(前胸部・側胸部・背部)

呼吸音は左右の肺をバランスよく聴くことが大切です。 前胸部・側胸部・背部の順に、左右対称に聴き取りましょう。

- 前胸部:上肺野の換気を確認

- 側胸部:中肺野・下肺野の換気を確認

- 背部:肺底部のうっ滞や痰貯留を確認

聴診の順番と患者への声かけ

患者さんには「深呼吸をゆっくり繰り返してください」と伝えましょう。

息を強く吸いすぎると咳込みやすくなるため、無理のないペースで。

上→中→下の順に聴くと、全体の音の違いが把握しやすくなります。

雑音を聴き取りやすくするコツ

周囲の騒音や衣擦れ音を避けるため、静かな環境・直接肌に聴診器を当てることが基本です。

また、体位を変えることで音の変化を確認するのも重要です。

「咳をした後に音が消えるかどうか」も観察ポイントですよ👂

👂 COPDで聴こえる「ウィーズ」「ロンカイ」ってなに?|音の特徴と原因を理解しよう

COPD(慢性閉塞性肺疾患)では、気道が狭くなったり痰が貯留することで、特徴的な呼吸音が聴こえます。

なかでもウィーズ(wheeze)やロンカイ(rhonchi)は看護師がよく遭遇する音ですね🩺

ここでは、それぞれの音の特徴や原因、看護師が観察すべきポイントを詳しく見ていきましょう!

ウィーズ(wheeze)とは?どんな音でなぜ出るの?

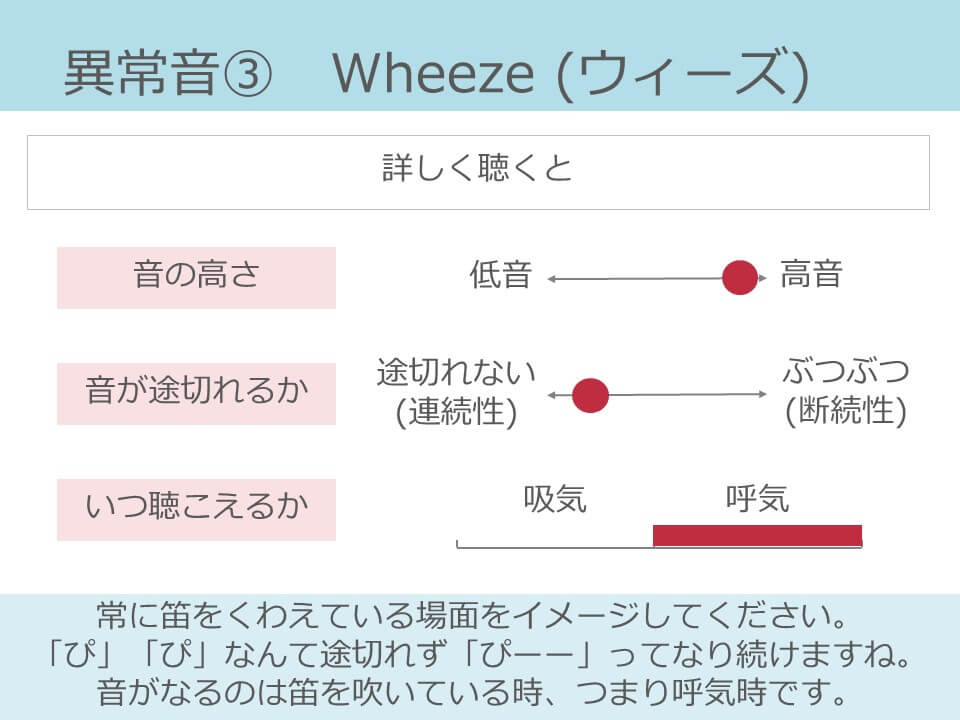

ウィーズは、気道が狭くなることで発生する高音の笛のような音です。

特にCOPDでは、呼気時に「ヒューヒュー」「ピー」と聞こえるのが特徴です。

音の特徴と発生メカニズム

気道の内径が狭くなると、空気の流れが乱れ振動音(ウィーズ)が発生します。

これは気管支の炎症や痙攣によって気道が細くなった状態で起こります。

主に呼気時に強く聞こえますが、重症化すると吸気時にも聴かれることがあります。

呼気時にウィーズが多い理由

呼気は肺から空気を押し出す動作であり、気道がより狭くなりやすい状態です。

そのため、呼気時にウィーズが聞こえる=気道閉塞が進んでいるサインといえます。

「ヒューヒュー音が強くなった」「音が高くなった」など、音質の変化も観察のポイントです。

ウィーズが聴こえたときの看護観察

- 呼気時の努力呼吸・呼吸数の増加を確認

- SpO₂の低下や呼吸困難感の有無を観察

- 体位・吸入薬投与後に音が改善するか確認

医師への報告タイミングを逃さないようにしましょうね。」

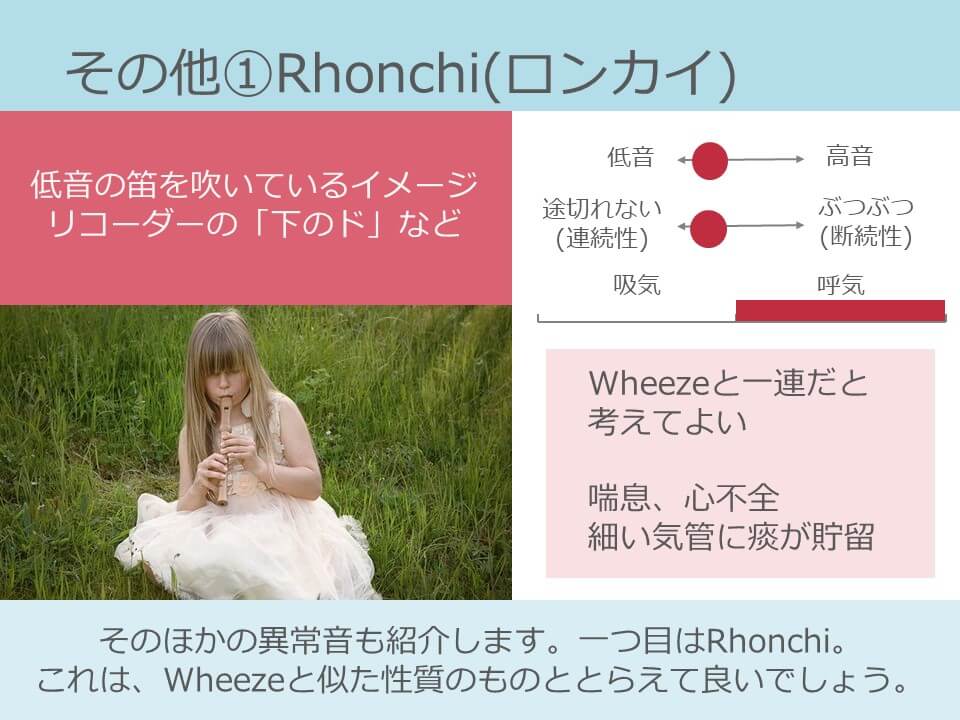

ロンカイ(rhonchi)とは?痰や気道狭窄との関係

ロンカイは、低音の「グーグー」「ゴロゴロ」としたいびきのような音です。

これは主に痰や分泌物によって太い気道が部分的に塞がれているときに発生します。

音の特徴と他の異常音との違い

| 音の種類 | 音の高さ | 主な原因 |

|---|---|---|

| ウィーズ | 高音(ヒューヒュー) | 細い気道の狭窄 |

| ロンカイ | 低音(ゴロゴロ) | 太い気道の痰や分泌物 |

ロンカイは、体位変換や咳嗽で変化・消失することが多く、痰貯留のサインとなります。

「ゴロゴロ音が体位で変わる」ようであれば、吸引や体位ドレナージを検討しましょう。

体位変換や咳嗽で変化するかを確認しよう

- 音が変化=痰が動いている可能性

- 咳後に音が消える=分泌物の除去ができた

- 体位変換後も残る音=狭窄部位や痰の停滞が強い

ロンカイが続くときの看護判断と対応

ロンカイが長く続く場合、気道クリアランスが低下している可能性があります。

その際は、体位ドレナージ・吸引・水分摂取の工夫など、痰の排出を促すケアが重要です。

また、痰の性状や量、咳の有無を観察し、変化を記録しましょう。

他にもあるCOPDで注意したい呼吸音

COPDでは、ウィーズやロンカイのほかにも、クラックルス(捻髪音)などの音が混在することがあります。

これらを正しく聞き分けることで、肺の状態をより正確にアセスメントできます。

クラックルス(捻髪音)との聞き分け

クラックルスは、吸気終末に「パチパチ」「ボコボコ」と聞こえる高音の断続音で、肺胞内の液体や粘性痰による音です。

ロンカイと異なり、咳や体位で消えにくいのが特徴です。

混在音(ウィーズ+ロンカイ)のケースと注意点

COPDが進行すると、気道の炎症・分泌物の増加で複数の音が同時に聞こえることがあります。

ウィーズ+ロンカイ=閉塞と分泌物貯留が併発の可能性が高く、重症化のサインとして要注意です⚠️

呼吸音の種類が増えた・音が混ざるようになった場合は、早めに医師へ報告しましょう。

聴診だけでなく、SpO₂や呼吸数も合わせて観察しましょう。」

🎧 呼吸音が減弱するのはなぜ?COPDの肺の状態と音の関係

COPDの患者さんでは、「ヒューヒュー音がなくなったのに呼吸苦が強くなった…」という場面があります。

それは呼吸音の減弱が進んでいるサインかもしれません。

呼吸音が小さくなる理由を理解しておくと、悪化の見逃し防止につながります🩺

呼吸音が小さくなるのはどうして?

呼吸音が減弱するのは、肺内で音が伝わりにくくなっているためです。

COPDでは「肺過膨張」や「換気量の低下」が起こりやすく、音の伝達が妨げられます。

つまり、音が小さい=呼吸が弱い、ではなく、空気の通り道が変化していることを示すことが多いんです🌬️

肺過膨張による音の伝わり方の変化

肺が膨らみすぎると、肺胞の壁が伸びきって弾力を失います。

その結果、呼吸音が外まで伝わりにくくなり、呼吸音が全体的に弱く聞こえるようになります。

また、過膨張が強いと肺野全体で音が「遠く」感じられることもあります。

換気量低下と呼吸筋疲労の影響

呼吸音は、肺に空気が出入りするときに生じる「気流の音」です。

COPDの進行により呼吸筋が疲労すると、換気量が減って気流が弱まり、音そのものが小さくなります。

この場合、浅く速い呼吸(頻呼吸)を伴うことが多いため、SpO₂の変化にも注意しましょう。

酸素投与や体位で音が変化することも

酸素吸入や体位変換により、呼吸音が変化することもあります。

たとえば、仰臥位では下肺野の音が弱くなりやすく、側臥位や座位では音が明瞭になることがあります。

「体位で音がどう変化するか」を観察することも、アセスメントのポイントですよ👀

呼吸音の“変化の方向”を捉えることが大事ですよ✨」

呼吸音減弱を見逃さないための観察ポイント

呼吸音が弱くなる原因を正確に判断するには、「他のサイン」と組み合わせて観察することが重要です。

呼吸数、SpO₂、胸郭の動きなども一緒に確認しましょう。

呼吸音だけでなくSpO₂や呼吸数もセットで観る

呼吸音が減弱しているときに、SpO₂低下や頻呼吸がある場合は呼吸不全進行のサインです。

また、動脈血ガス(PaCO₂上昇)が起こることもあるため、全体像を把握して報告します。

両側・片側どちらが減弱しているか確認

左右差を確認することで、原因の絞り込みが可能です。

- 両側で減弱 → 肺過膨張・全体的な換気障害

- 片側で減弱 → 無気肺・胸水貯留・気胸の可能性

「どちら側がどう変化したか」を記録しておくと、医師への報告がスムーズになります。

音が聴こえづらい時の聴診再確認のコツ

音が弱いときこそ、丁寧な再聴が大切です。

- 静かな環境で聴く(テレビや吸引音を止める)

- 体位を変えて複数箇所で聴診

- 吸気・呼気両方を確認しながら比較する

また、衣服越しではなく直接肌に聴診器を当てることが大切です。

聴こえづらい場合でも、「呼吸音の質感」や「呼気の長さ」に注目すると変化をつかみやすいですよ🎧

増悪時にはウィーズが減って、逆に危険なこともあるんです😢」

🩺 看護師が押さえたい!COPD呼吸音の聴診ポイントと観察のコツ

COPD患者さんの呼吸音を正しく聴けるようになるには、聴診の手順と観察のコツを理解しておくことが大切です。

「どこで・どんな風に・何を聴くのか」を意識するだけで、聴診の精度はぐんと上がります✨

ここでは、新人看護師さんが明日から実践できる聴診の基本ポイントを紹介します。

新人看護師がまず覚えるべき呼吸音チェックリスト

聴診は“ただ聴くだけ”ではなく、“変化を読み取る”ことが目的です。

まずは、以下のチェック項目を意識して聴診を行ってみましょう🩺

- 聴診前に環境音をできるだけ少なくする

- 聴診器は直接肌に当てる

- 左右対称に、前・側・背部を順に聴く

- 吸気・呼気両方の音を比較する

- 呼吸数・SpO₂も同時に確認する

この5つを意識するだけで、「なんとなく聴いていた聴診」から、「目的を持って聴く聴診」に変わりますよ😊

聴診前の準備(体位・環境・聴診器)

患者さんに「今から呼吸音を聴かせてくださいね」と声かけを行い、安心感を与えましょう。

環境は静かに整え、冷たい聴診器で驚かせないよう手で少し温めると良いですよ🌸

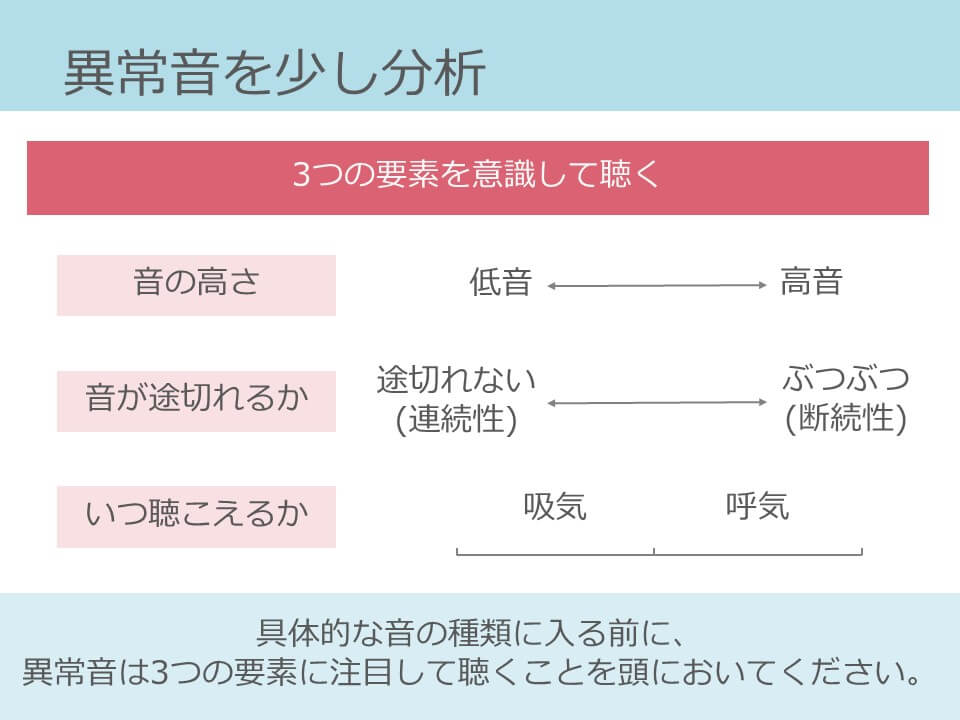

聴診中に意識したい「音の3要素」

聴診中は、次の3つを意識して音を聴くと観察の精度が上がります。

- ① 音の高さ(高音=ウィーズ、低音=ロンカイ)

- ② 音のタイミング(吸気時 or 呼気時)

- ③ 音の範囲(部分的 or 全体的)

これらを意識することで、「どの部位にどんな異常があるのか」を具体的に把握できます。

記録に残すときの基本表現

呼吸音の記録では、「どこで」「どんな音が」「いつ聴こえたか」を簡潔にまとめます。

| 観察部位 | 呼吸音の種類 | タイミング | 記録例 |

|---|---|---|---|

| 右下肺野 | ロンカイ | 吸気時 | 右下肺野に吸気時ロンカイを聴取。 |

| 両側中肺野 | ウィーズ | 呼気時 | 両側中肺野に呼気時ウィーズを聴取。呼吸音減弱あり。 |

COPD患者の呼吸音をアセスメントに活かす

呼吸音の情報は、観察・報告・看護ケアすべての基礎になります。

聴診で得た情報を「患者の状態」と結びつけて考えることが、看護師としてのステップアップにつながります🌼

呼吸音の変化から状態を推測する

ウィーズが強くなっている場合は気道狭窄が進行、ロンカイが増えている場合は痰の貯留が示唆されます。

音の変化=病態変化のサインとして記録・報告を徹底しましょう。

呼吸音+呼吸状態(努力呼吸・呼吸数)との関連

呼吸音だけでなく、呼吸数・胸郭の動き・SpO₂をセットで観察することで、異常の早期発見につながります。

たとえば「ウィーズ強+呼吸数増加+SpO₂低下」なら、気道閉塞の悪化が疑われます。

ケアや体位変換後の音の変化を観察しよう

吸引や体位ドレナージ、ネブライザー吸入後などに音がどう変化したかを記録しましょう。

音の改善が見られたらケアが効果的に行われている証拠です。

逆に音が悪化した場合は、気道閉塞が進んでいないか再評価が必要です。

聴診の“感覚”を磨くコツ

呼吸音の聴き分けは、経験を積むことでどんどん上達します。

日々の観察の中で「音の違い」を意識することが、確かなアセスメント力を育てます👂✨

音源教材や動画で耳を鍛える

実際の呼吸音を聴ける教材や動画を活用すると、音のイメージがつかみやすくなります。

聴診だけでは自信が持てないときは、同僚と一緒に音源を聴きながら意見交換するのもおすすめです。

実際の患者さんの音を記録して振り返る

日々の実習や勤務で聴いた呼吸音を、記録・メモ・ボイスイメージとして残すと成長につながります。

同じ患者さんでも「朝と夜」「安静時と体動時」で音が変わることに気づけるようになりますよ😊

先輩看護師と一緒に聴いて違いを確認

経験豊富な先輩看護師と一緒に聴くと、「この音はこう聞こえるんだ」と感覚的に学べます。

一人で悩むより、実際に共有することで理解が深まります。

💡 まとめ:COPDの呼吸音を“耳で看る”看護に活かそう

ここまで、COPDの呼吸音の種類・聴診のコツ・観察のポイントについて詳しく見てきましたね😊

呼吸音は、患者さんの「今の状態」を知るための最も身近で確実な情報源です。

聴診の積み重ねが、異常の早期発見やケアの質向上につながります。

記録・観察・ケアのつながりを意識しよう

呼吸音を聴いて終わりではなく、「音→観察→判断→ケア→再評価」という流れを意識することが大切です。

たとえば「呼気時ウィーズが増加→気道狭窄悪化」と考えたら、吸入療法の効果確認や体位調整につなげていくことができます。

音を聴くたびに、患者さんの変化を想像してみましょう🌸

呼吸音の小さな変化が患者の異変のサインになる

COPDでは、ウィーズやロンカイが急に消失したときも注意が必要です。

これは「呼吸音が良くなった」ではなく、気道の閉塞が進行して音が出なくなっている可能性があるからです。

“変化の意味”を理解して観察することが、命を守る看護につながります🩺

- 音が強くなる → 狭窄・分泌物の増加を疑う

- 音が弱くなる → 肺過膨張や換気低下を疑う

- 音が消える → 無気肺・重度閉塞の危険サイン

毎日の聴診が患者さんを守る“第一歩”になる

呼吸音は、毎日聴くことで「その人らしい音」が分かるようになります。

その基準をもとに、「今日は少し違うな」と感じられるようになるのが、看護師としての大きな成長です✨

経験を重ねるほど、耳が研ぎ澄まされていくのを感じられますよ。

耳で患者さんのサインをキャッチできる看護師になりましょうね😊」

この記事での再重要部位👉

- 呼気時ウィーズ・ロンカイ・呼吸音減弱はCOPDの代表的な聴診所見

- 呼吸音の“変化”が増悪や改善のサインになる

- 聴診→記録→ケア→再評価のサイクルを意識することが大切

毎日の聴診で得られる「音」は、誰よりも患者さんのそばにいる看護師だからこそ気づける情報です。

小さな変化に耳を傾け、“耳で看る看護”を実践していきましょう🩵

<参考・引用>

わたなべ内科・呼吸器クリニック

コキュトレ

看護roo

上田整形外科内科

千船病院