「患者さんの呼吸音、あれ?いつもと違う…この『ヒューヒュー』『ゼーゼー』って一体何だろう?」

「もしかして、あの病気のサイン?」

「緊急性ってあるのかな…?」🤔

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

- 連続性ラ音(喘鳴・いびき音)の基礎知識と発生メカニズム

- 連続性ラ音の聴き分け方と聴診のコツ

- 連続性ラ音が示す代表的な疾患(喘息、COPDなど)とその特徴

- 臨床現場で役立つ連続性ラ音のアセスメントポイント

連続性ラ音は患者さんの呼吸器状態を把握するための重要なサインであり、その音の種類や特徴を正しく理解し、適切なアセスメントと看護介入を行うことが、迅速な病態把握と患者さんの安全を守るために非常に大切なんです!✨

この記事では、連続性ラ音の病態理解から、日々の臨床で直面するアセスメントや緊急時の対応まで、看護師さんが知っておくべき情報をすべて網羅してご紹介していきます。

ベテラン看護師への一歩を踏み出すために、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!🧑⚕️

連続性ラ音、その正体とは!? 🤔

聴こえてくる「ヒューヒュー」「ゼーゼー」などの音――それは、肺や気道のどこかで“いつもと違う”ことが起きているサインかもしれません。

看護現場で患者さまをケアする上で、ラ音を耳でキャッチして気づきを得るのはとても大切です。

今回は、連続性ラ音についてやさしく詳しくご説明します💡

「ヒューヒュー」「ゼーゼー」って何?連続性ラ音の基礎知識をサクッと理解!🎶

連続性ラ音(continuous sounds)は、副雑音の一種で、呼吸に合わせて一定時間続く異常な呼吸音のことです。

その特徴や種類、代表疾患を下の表でまとめました。

| 分類 | 音の特徴 | 表現例 | 疑われる疾患 |

|---|---|---|---|

| いびき音 | 低音で長く続く | グーグー、ボーボー | COPD、気管支拡張症、気道異物、肺がん |

| 笛声音 | 高音で長く続く | ヒューヒュー、ピーピー | 気管支喘息、うっ血性心不全、COPD |

-

いびき音(rhonchi)は中枢気道(太い気管や気管支)の狭窄で、分泌物や炎症、腫瘍によって発生します。

-

笛声音(wheeze)は末梢気道(細い気管支)の狭窄で、主に気管支喘息の発作時やCOPD、心不全などで聴こえやすいです。

「連続性ラ音」が聴こえるときは、何らかの気道が狭くなっていたり、一部に空気の流れが妨げられていたりすることが多いです。

患者さんが呼吸苦を訴えていない場合でも、こういった音が聴取されたら注意深く観察してくださいね。

なんでそんな音がするの?💨 連続性ラ音が発生するメカニズムを解き明かす!

連続性ラ音が生じる仕組みをやさしくご説明します。

-

気道の狭窄や閉塞が原因です。

-

例えば、炎症で粘膜が腫れる、分泌物が気道にたまる、腫瘍や異物が道をふさいでいる――などの場合、気道が本来より“狭く”なります。

-

-

狭い部分を空気が強く「通り抜ける」と、まるで管楽器や口笛のような音が生じるんです。

-

気道の太さが太い ⇒ 低い音(いびき音)

-

気道の太さが細い ⇒ 高い音(笛声音)

-

-

特に「ヒューヒュー」「ピーピー」などの高い音は、末梢の細い気道が強く狭窄することで聴こえる傾向があります。

-

いびき音(低音)は、中枢の太い気道が主な発生源になります。

このような音が聴こえた場合、「どこが」そして「なぜ」狭くなっているのか――患者さんの全身状態や既往症を踏まえてアセスメントしていくことが重要です🫁

「呼吸器内科が近くにあるんだけどどんなスキルが求められるの?」

「近くの施設って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

喘鳴?いびき音?連続性ラ音の種類をマスターして呼吸器アセスメントに活かそう!💡

日々の看護の現場で患者さんの呼吸音に耳を澄ませることは、とても大切なアセスメントの一つですよね。

とくに「連続性ラ音」は、その種類によって疑われる疾患も異なります。

ここでは聴診器ひとつで見分けられる連続性ラ音のポイントを分かりやすくご紹介します。❤

「高い音」が特徴!喘鳴(Wheeze)の見分け方と隠された意味とは?👂

喘鳴(wheeze)は、細い気管支が狭くなった時に聴こえる高い音(「ヒューヒュー」「ピーピー」など)が特徴です。

主に呼気時に聴こえますが、重症になると吸気時にも聴取されることがあります。

-

音の特徴:高調で持続的な音。単音(monophonic)か多音(polyphonic)の場合があります。

-

発生場所:末梢気道(細い気管支)

-

疑われる疾患:気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、うっ血性心不全、肺水腫など

-

意味:気道が強く狭窄しているサイン。喘息発作やCOPD悪化の目安になり、適切な早期対応が重要です。

| 項目 | 喘鳴(Wheeze) |

|---|---|

| 音の高さ | 高音 |

| 例え | ヒューヒュー、ピーピー |

| 主な疾患 | 気管支喘息、COPD、心不全、肺水腫 |

| 主に聴こえる時 | 呼気(ひどい場合は吸気も) |

「低い音」がポイント!いびき音(Rhonchi)は排出できる痰のサインかも?🗣️

いびき音(rhonchi)は、中枢気道(太い気管や気管支)が狭窄した時に聴こえてくる重低音(「グーグー」「ボーボー」など)が特徴です。

呼気、または吸気時にも聴取されることがあります。

-

音の特徴:低音で持続的、いびきのような音。

-

発生場所:中枢気道(太い気管・気管支)

-

疑われる疾患:COPD、気管支拡張症、気道異物、肺がん、痰の貯留など

-

意味:多くは痰や分泌物の存在を示し、咳払いで音が消失・軽減しやすいです。換気援助や体位ドレナージの参考にもなります。

| 項目 | いびき音(Rhonchi) |

|---|---|

| 音の高さ | 低音 |

| 例え | グーグー、ボーボー |

| 主な疾患 | COPD、気管支拡張症、肺がん、痰貯留 |

| 主に聴こえる時 | 呼気・吸気 |

聴診器一つでここまで分かる!😲 連続性ラ音の聴き分けテクニック

聴診で連続性ラ音を見分けるコツをやさしくご紹介します。

-

音の高さに注目!

-

高い音=喘鳴(Wheeze):細い気管支の狭窄。「ヒューヒュー」「ピーピー」

-

低い音=いびき音(Rhonchi):太い気管支の狭窄。「グーグー」「ボーボー」

-

-

呼気時 or 吸気時、どっちで聞こえる?

-

喘鳴は主に呼気で強く、ひどいと吸気にも。

-

いびき音はどちらでも聴取あり。

-

-

痰の有無や反応もチェック!

-

患者さんに咳嗽してもらい、音が消失 or 変化すればいびき音の可能性大です(分泌物の動きによる)。

-

-

音の場所も大切!

-

頸部(首回り)で最強:ストライダー(上気道狭窄の音、吸気時)

-

胸部全体で聴こえる:連続性ラ音(喘鳴・いびき音)

-

-

音の音域(単音性/多音性)も意識

-

喘鳴は多音性になりやすい(特に喘息発作時)。

-

聴診は繰り返しの経験が大事。患者さんの不安にも寄り添いながら、音の違いに耳を澄ませてみてくださいね❤

【まとめ表】 連続性ラ音の種類と特徴

| 種類 | 音の高さ | 例え | 疑われる疾患 | 聴こえるタイミング |

|---|---|---|---|---|

| 喘鳴 | 高音 | ヒューヒュー | 気管支喘息、COPD、心不全、肺水腫 | 主に呼気(重症で吸気も) |

| いびき音 | 低音 | グーグー | COPD、気管支拡張症、痰貯留、肺がん | 呼気・吸気 |

この「音」が聞こえたら要注意!😱 連続性ラ音が示す代表的な疾患とその特徴

日々の看護の現場で、患者さまの胸に聴診器をあてて「ヒューヒュー」や「グーグー」といった音を耳にしたとき…

その“連続性ラ音”が伝えるサインを見逃さないことは、とても大切な判断材料になります。

ここでは、実際に連続性ラ音が出現する代表的な疾患と、その特徴を分かりやすくご説明します。💡

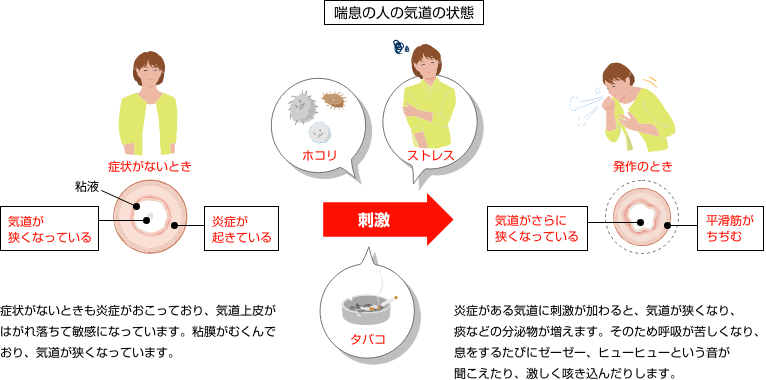

「ヒューヒュー」は喘息のサイン?!気管支喘息と連続性ラ音の関係性を深掘り!😮💨

気管支喘息は、気道(主に細い気管支)が慢性の炎症で“過敏”になり、気道が一時的に狭くなった際に「ヒューヒュー」や「ピーピー」といった高音性の笛声音(wheeze)が聴こえることが特徴です。

喘息発作時には、呼気時にこの音がよく出現し、重症になると吸気時にも聴取されます。

-

発生部位:末梢気道(細気管支)

-

音の特徴:高音で持続的、単音・多音性あり

-

出現タイミング:主に呼気時だが進行すると吸気時も

-

ポイント:ヒューヒューが多く・広範囲で聴こえる場合、発作の重症化を示唆します。

患者さんが「呼吸が苦しい」「ぜーぜーする」と訴えていなくても、この音が聴かれたら発作の前触れかもしれませんので、丁寧な観察と適切な対応が大切です❤

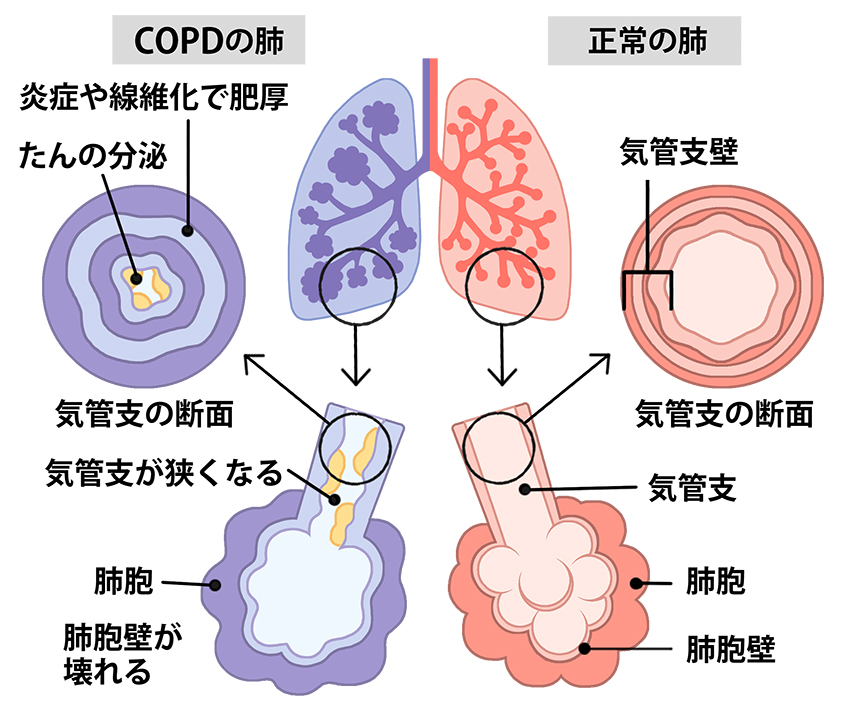

喫煙者に多い?COPD(慢性閉塞性肺疾患)で聴こえる連続性ラ音の真相!🚬

COPD(慢性閉塞性肺疾患)は長年の喫煙による気道や肺の慢性的な炎症と、気道の壁の肥厚や分泌物蓄積によって、いびき音(rhonchi)と笛声音(wheeze)の両方が認められやすい疾患です。

特に咳や痰が絡むタイプのCOPDでは、分泌物が多いことで「グーグー」や「ボーボー」といった低音性の連続性ラ音(いびき音)が聴取されやすくなります。

-

発生部位:太い気管・気管支および細気管支

-

音の特徴:低音のいびき音、時に高音の笛声音も混在

-

出現タイミング:吸気・呼気ともに、喀痰の増減で変化あり

-

ポイント:咳や体位変換で音が変化・消失しやすい場合は分泌物によるものが多いです。

喫煙歴が長く、慢性的な咳や痰を訴える患者さまには、呼吸音のちょっとした変化にも気を配ることが大切です❤

その他にもこんな病気が!連続性ラ音から疑われる隠れた疾患たちを見逃すな!🔎

連続性ラ音が聴こえる病気は、喘息やCOPDだけではありません。

他にも注意すべき疾患があります。

-

気道異物・腫瘍:

気管や気管支内に異物や腫瘍が詰まることで、連続性ラ音(いびき音)が生じます。

救急の現場や高齢者、小児では特に要注意です。 -

気管支拡張症:

気道が慢性的に広がり、分泌物がたまりやすい状態で、いびき音が生じやすくなります。 -

うっ血性心不全・肺水腫:

心臓から肺への血液うっ滞で気道浮腫や分泌物が増えると、気道狭窄を招き、 wheeze(ヒューヒュー)やrhonchi(グーグー)が出現しやすくなります。

| 疾患名 | 主なラ音 | ピックアップすべき症状・ポイント |

|---|---|---|

| 気道異物・腫瘍 | いびき音 | 突然の呼吸苦、片側優位の音、窒息リスク |

| 気管支拡張症 | いびき音 | 慢性の痰、湿性ラ音との合併が特徴 |

| うっ血性心不全・肺水腫 | 笛声音 | 喘鳴、呼吸困難、起坐呼吸、心疾患既往 |

連続性ラ音が聴こえた時は、「どんな音か」「どのタイミングで聴こえるか」「患者さんはどんな症状を出しているか」を併せて総合的にアセスメントしましょう。

看護師なら知っておきたい!連続性ラ音のアセスメントと緊急時の対応フロー 🚨

連続性ラ音が聴こえたとき、患者さんの状態をすばやく正確に見極め、適切なケアや迅速な対応に活かすことは、看護師としてとても大切な役割です。

「何を・どこまで」押さえるべきか、そして万が一のための緊急時フロー、患者さんへの説明のポイントまで、優しく丁寧にご案内します❤

連続性ラ音を聴いたらココを見るべし!👀 看護師が押さえるべきアセスメントポイント

連続性ラ音が確認された際に観察・記録したい主要アセスメント項目は下表の通りです。

| チェック項目 | ポイント・観察内容例 |

|---|---|

| バイタルサイン | 呼吸数・SpO₂・体温・脈拍・血圧など異常ないか |

| 呼吸苦の有無 | 呼吸困難、努力呼吸(肩や首の筋肉を使っていないか) |

| 音の種類と部位 | 「ヒューヒュー」(高調/笛音/Wheeze)か「グーグー」(低調/いびき音/Rhonchi)か、胸部前面/背部どこで強いか |

| 発生タイミング | 吸気時 or 呼気時、吸気と呼気の両方か |

| 痰や分泌物の有無/性状 | 咳嗽や体位変換で音が軽減/消失するか(痰の存在を疑う) |

| 他の症状有無 | チアノーゼ・意識レベル低下・発熱・ぜんそくや心疾患の既往 |

| 体位・体力の変化 | 座位・臥位で音が変わるか、介助が必要か等 |

| 日内・日差変動 | 朝と夜で状態が違うか |

-

これらの項目を「音が聴こえた部位ごと」に左・右、前・後ろと比較しながら観察しましょう。

-

患者さんが訴えない軽度の変化も記録することで、急変時の初動が速まります。

ヤバい!と感じたら即行動!💨 連続性ラ音患者さんの緊急時対応フローチャート

「これは危険信号かも…」と感じたら、遠慮せず素早い連携を心がけてください❤

下記フローチャートを参考に現場で動ける看護力を高めましょう!

| 状態・サイン | 対応フロー |

|---|---|

| ① 呼吸困難やチアノーゼ、意識低下 | すぐに応援またはRRS・主治医コール→酸素投与・SpO₂測定→バイタル測定→必要なら救急カート/AED準備 |

| ② 呼吸数増加・SpO₂低下 | 酸素投与→主治医連絡→原因検索(気道閉塞/痰詰まり/喘息/COPD悪化など)→早期の診療連携 |

| ③ 分泌物・痰増加や体位で音変化 | 咳嗽介助・体位変換・吸引→音変化や改善有無を観察→症状改善しない場合は医師へ報告 |

| ④ 反応・自力呼吸ない/CPA疑い | ただちにコードブルー発動→心肺蘇生(BVM換気開始、必要でAED) |

-

必ず「主治医だけでなく緊急チーム(RRS)」にも連絡できるよう院内体制と連携しておきましょう。

-

急変時には、現場スタッフで役割分担(観察・記録・家族対応・蘇生や酸素投与など)を明確にし、「誰もがためらわず行動できる」雰囲気作りが大切です。

患者さんの不安を和らげる!😌 連続性ラ音に関する説明と生活指導のコツ

音が聴こえるだけでも患者さん・ご家族は不安を感じがち――

そんな時こそ、やさしい説明と安心感のある生活指導が大切です❤

説明のポイント

-

音は「気道や肺がせまくなったサイン」で、よくある症状です、と優しく伝える

-

「今の治療・観察で変化があればすぐ対応するので安心してください」と安心感を添える

-

必要以上に不安を煽らず、「生活を少し工夫することで症状を軽くできます」と希望も添える

生活指導のコツ

-

苦しいときは無理せず座る(起座呼吸)、体を少し前かがみにしてみる

-

こまめな水分補給・部屋の適度な加湿

-

適切な痰の喀出法や胸部叩打法の練習(必要なら吸引器指導も)

-

咳や痰が止まらない/急な息苦しさ・チアノーゼが現れた場合は病院へすぐ相談

-

禁煙・受動喫煙回避も大切ですとやんわり説明

患者さんの「声」に耳を傾けるプロとして、これからも一緒に頑張りましょう!

大切なポイントをもう一度確認しましょう!

- 連続性ラ音は、気道が狭くなることで発生する「ヒューヒュー」「ゼーゼー」「ゴーゴー」といった異常な呼吸音のこと。

- 主な種類は喘鳴(高音性)といびき音(低音性)があり、それぞれ異なる気道狭窄の原因を示唆しています。

- 喘鳴は気管支喘息やCOPDの増悪など、細い気道の狭窄が原因で、多くは呼気時に聞こえます。

- いびき音は痰などの分泌物が原因で太い気道が狭くなることで発生し、咳や体位変換で変化することがあります。

- 聴診時には、音の高さ、聞こえるタイミング(呼気/吸気)、持続時間、そして他の症状(呼吸困難感、咳、顔色など)を総合的にアセスメントすることが重要です。

- 患者さんの呼吸状態に異変を感じたら、聴診だけでなく、バイタルサインの確認や緊急性の判断を速やかに行い、必要に応じて医師への報告や適切な看護介入につなげましょう。

患者さんの普段の生活の中に、一つでも実行しやすい工夫を取り入れていただけるよう、優しく寄り添った言葉かけを心がけてくださいね。

何か「いつもと違う」「気になる」と感じたら、まずは迷わず相談・連携で。患者さんとご自身の安心・安全のために“小さな気づき”を大切にしましょう!

<参考・引用>

泉工医科工業株式会社

龍角散

アストラゼネカ株式会社