「術後の患者さんを受け持ったけど、どんなところを観察したらいいの?😟」

「ドレーンや点滴、排便のチェック…全部大事そうで優先順位が分からない💦」

「合併症のサインを見逃したらどうしよう…😢」

そんな不安を感じていませんか?

この記事では、

-

術直後にまず見るべき観察ポイント

-

ドレーンや腸の動きのチェック方法

-

よくある合併症(縫合不全・腸閉塞など)のサインと対応

-

排便コントロールや食事指導のコツ

-

患者さんとご家族への声かけ・心理的支援

が分かりますよ♪

大腸がん術後の看護で一番大切なのは、基本の観察を押さえて「異常のサイン」を早めに気づけることです✨

この記事では、大腸がん術後の看護を新人さん目線でわかりやすく解説します。

観察・ケア・合併症対応を整理しているので、次の夜勤や受け持ちで安心して実践できるようになりますよ💡

【大腸がんシリーズ】

①大腸がんの基本から術前ケアの流れ

🛏️ 術後の大腸がん患者に必要な基本ケア

術後早期は「合併症をいち早くキャッチして、回復を後押しする」ことが大切ですよね。

ここでは大腸がん 看護の現場で新人さんがまず押さえたい観察の優先順位を、バイタル→ドレーン・創部→腸蠕動の順にやさしく整理します。

迷ったらこの章に戻ればOKです🫶❤️

🫀 術直後〜回復期に観察すべきバイタルと全身状態

「いつ・なにを見るか・どう動くか」を明確にすると安心です。

術式や病院プロトコルで頻度は変わりますが、考え方の軸は共通です✨

| 項目 | いつ(目安) | どこを見る?(観察ポイント) | 異常のサイン例 | 初期対応の例 |

|---|---|---|---|---|

| 意識レベル🧠 | 受け入れ直後〜定期 | 呼名反応、見当識、鎮痛・鎮静の影響 | 反応低下、せん妄兆候 | 刺激で再評価、鎮痛薬調整の相談、環境調整 |

| 呼吸・SpO₂🌬 | 受け入れ直後は短間隔、その後定期 | 呼吸数・努力呼吸、SpO₂、咳嗽力 | SpO₂低下、頻呼吸/無呼吸 | 体位調整、深呼吸・ICS指導、O₂調整・報告 |

| 循環(BP/HR)💓 | 同上 | 収縮期/拡張期、脈拍の規則性・速さ | 低血圧、頻脈、冷汗 | 体位/輸液確認、出血疑いの再評価、速やかに報告 |

| 体温🌡 | 4–6時間毎→落ち着けば1日数回 | 発熱の推移、悪寒・創部の状態 | 38℃以上持続、戦慄 | 創部/ドレーン再評価、採血・培養の準備依頼 |

| 疼痛🧯 | 定期+訴え時 | NRS、表情、体動制限 | 鎮痛不十分、片側優位の痛み | 鎮痛調整依頼、体位・クッションで緩和 |

| 尿量・入出量🚰 | 持続 | 目安0.5 mL/kg/h以上、色・混濁 | 乏尿、濃染、血尿 | ルート確認、輸液・腎機能の報告 |

| 皮膚/末梢温🖐 | 定期 | 蒼白、冷感、浮腫 | 片側冷感/チアノーゼ | 循環再評価、機器圧迫の確認 |

記録は“経時変化”を意識して書くと、先輩や医師に伝わりやすくなりますよ❤

🧴 ドレーン・創部管理|排液・感染サインの観察ポイント

ドレーンと創部は「量・色・におい・圧」の4点セットで見ましょう。

増減の“変化”がヒントです🔎

ドレーン観察の要点(例)

| 項目 | 観察ポイント | 変化で疑うこと | 初期対応の例 |

|---|---|---|---|

| 量📈 | 直近→過去の推移で比較 | 急増=出血/滲出増、急減=閉塞 | ルート閉塞確認、陰圧確認、報告 |

| 色🎨 | 漿液様→淡血性→減少が一般的 | 濃赤への逆戻り、膿性、便臭 | 圧痛・バイタル再評価、培養検討を報告 |

| 性状🫧 | さらっと/粘稠/混濁 | 混濁・片状=感染傾向 | 採取手順準備、創部も同時に評価 |

| ルート🔗 | 屈曲・牽引・固定 | 漏れ/陰圧不良 | ドレッシング再固定、陰圧再設定 |

創部・ドレッシングの要点

| 観察部位 | 正常の目安 | 注意サイン | 取るべき行動 |

|---|---|---|---|

| 皮膚周囲 | 軽度の発赤・腫脹 | 境界明瞭な発赤拡大/熱感/疼痛増強 | 体温・疼痛再評価、医師報告 |

| 創の合わせ | 乾燥・滲出少量 | 隙間拡大、離開 | 圧抜き体位、固定見直し、報告 |

| 滲出液 | 少量・漿液様 | 悪臭、膿性、血性増加 | 清潔操作で交換、培養準備依頼 |

💡コツ:「いつから・どのくらい・なにが変わったか」をセットで口頭報告できると一気に信頼度が上がりますよ❤️

🍽 腸蠕動の回復をどう見る?排ガス・排便のチェック方法

腸の目覚めは“動きの音+ガス/便の出口のサイン+患者の感覚”で立体的に評価します👂👃📒

| 観察項目 | 見方のコツ | 回復サイン | 要注意サイン | 初期対応の例 |

|---|---|---|---|---|

| 腸蠕動音🎧 | 4象限で各15–30秒、音の質も聴く | 規則的に復帰 | 金属音・無音持続 | 体位変換、歩行促し、報告 |

| 排ガス🫧 | 時刻を記録、違和感の訴えも聴取 | 排ガス出現 | 排ガス停止+腹部膨満/嘔気 | 腹部周径・痛み再評価、医師連絡 |

| 排便🚽 | 量・性状・回数、残便感 | 少量でも出現 | 水様頻回/血便/黒色便 | 脱水確認、便培養や止瀉・下剤調整相談 |

| 悪心・嘔吐🤢 | タイミングと誘因把握 | なしor軽快 | 繰り返す嘔吐、胆汁様 | 吸引準備、輸液評価、報告 |

| 腹部所見🎈 | 膨満・圧痛・鼓音 | 軽快傾向 | 膨満増強、反跳痛 | 緊急性評価、ドレーン/創部も再チェック |

回復を後押しするケア例

-

可能なら早期離床・深呼吸の声かけ(血流UPと肺合併症予防にも)

-

水分と栄養は医師指示に沿って段階的に👌

-

ガスだまりで苦しそうなら体位変換や腹部の軽い撫でさすり(禁忌がなければ)も有効なことがあります❤

※ストーマ造設例の排ガス・排便評価は装具と排泄の状況が中心になります。

ひとことメモ📝

-

それぞれの所見は単発ではなく、複数のサインの組み合わせで重みづけすると誤判しにくいです。

-

記録は「時間」「量(数値)」「患者の言葉」をセットで残すと、次のシフトに優しい大腸がん 看護になりますよ✨

⚠️ よくある術後合併症とその看護

大腸がん術後で看護師が一番不安に思うのが「合併症を見逃したらどうしよう…😢」という点ですよね。

合併症は早期に気づけるかどうかで患者さんの回復に大きな差が出ます。

ここでは特に注意したい3つの合併症について、観察ポイントと初期対応を整理します。

🔴 縫合不全|発熱・腹痛・ドレーン排液で疑うサイン

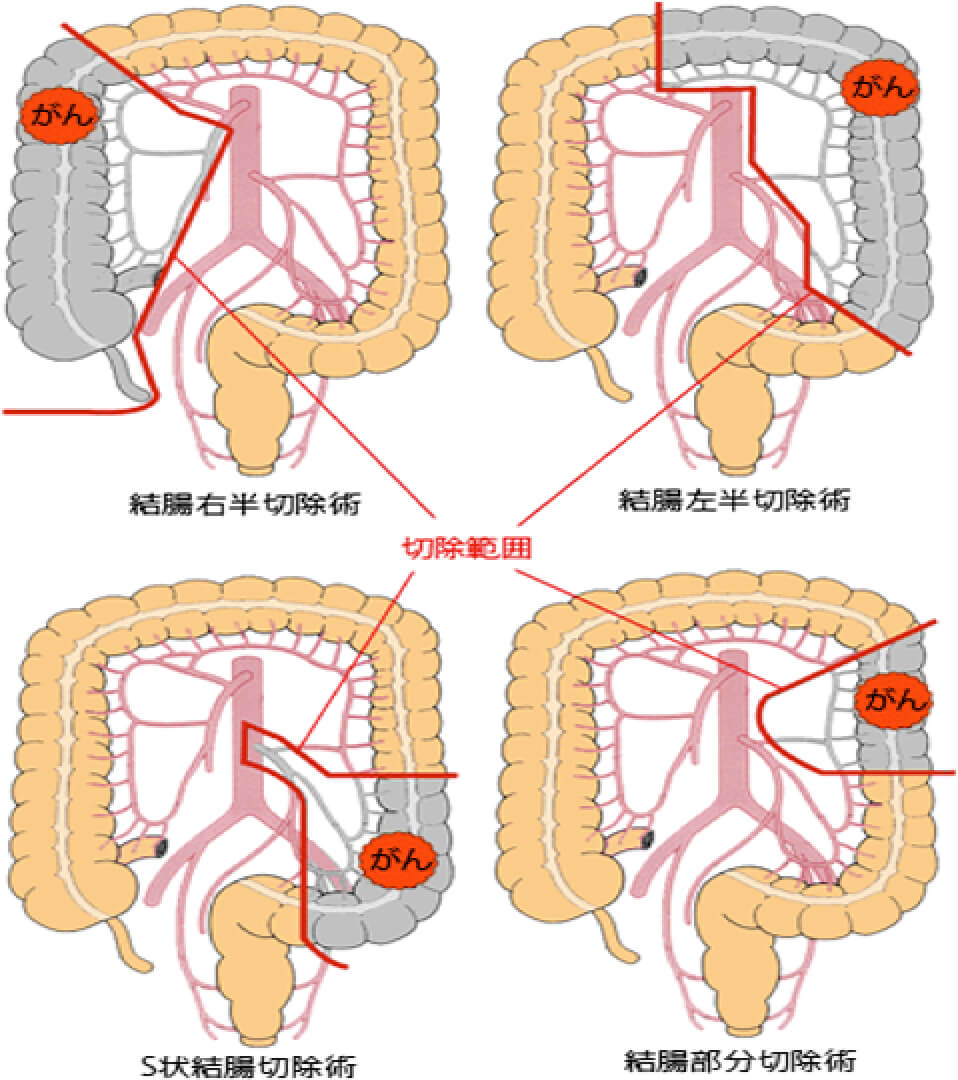

縫合不全とは、腸をつなぎ合わせた部分(吻合部)がうまくくっつかず、内容物が漏れてしまう状態です。

観察ポイント

-

発熱(38℃以上が続く)

-

腹痛や圧痛の増悪

-

ドレーンから便臭のある排液、膿性排液

-

心拍数↑、血圧↓など全身状態の変化

看護の対応

-

バイタルサインの変化を逐一記録

-

ドレーン排液の性状を毎回チェック

-

異常があればすぐに医師へ報告

-

絶飲食や抗菌薬開始の指示が出ることもあるので準備

💡 新人さんは「熱が出たから感染?」だけでなく、ドレーンの性状と腹部症状も一緒に見ることが大切です。

🔶 腸閉塞|嘔吐・腹部膨満の観察と初期対応

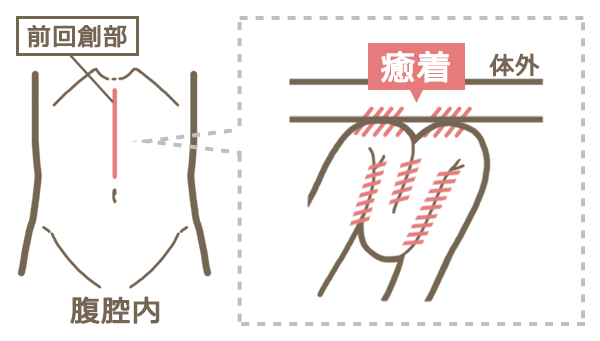

腸閉塞は、腸の通り道がふさがってしまう状態です。

術後は癒着や腸の動きが悪いため起こりやすい合併症です。

観察ポイント

-

排ガス・排便が出ない

-

腹部膨満、鼓音(お腹を叩くとポンポンと響く)

-

嘔吐(胆汁性やコーヒー残渣様)

-

強い腹痛

看護の対応

-

絶飲食の指示確認

-

嘔吐がある場合は吸引準備

-

尿量や脱水症状をチェック

-

症状が強ければイレウス管挿入準備が必要になることも

💡「おならが出たかどうか?」という患者さんの声は腸の回復の大事なヒントになりますよ✨

🦠 感染症(創部感染・肺炎・尿路感染)への予防と早期発見

術後は免疫が落ちているため、感染症にも注意が必要です。

創部感染

-

発赤・腫脹・熱感・膿性排液

-

ドレッシング交換時にチェック

肺炎

-

咳が弱い、痰が切れない

-

発熱+SpO₂低下

-

体位変換・深呼吸・ICS指導が大切

尿路感染

-

発熱・排尿時痛・混濁尿

-

バルーンカテーテルの管理が重要

看護の対応

-

清潔操作の徹底(手洗い・無菌操作)

-

早期離床・呼吸訓練の支援

-

バルーン留置中は尿量・尿の性状を毎回チェック

💡 感染症は「発熱だけ」で判断せず、部位ごとの症状とセットで見るのがコツです。

✨ この章のまとめ

-

縫合不全:発熱+腹痛+ドレーン性状に注目

-

腸閉塞:排ガス・排便停止と腹部膨満の観察がカギ

-

感染症:創部・肺・尿路それぞれのサインを見逃さない

新人さんは「どの合併症も体温・お腹の状態・排泄の変化を組み合わせて観察する」と覚えると整理しやすいですよ😊

🚽 排便コントロールと生活支援

大腸がん術後の患者さんにとって、排便のコントロールは生活の質(QOL)に直結する大きな課題です。

「お腹の調子が安定しないのでは?」という不安はとても強く、看護師の支援が大きな安心につながります💡。

ここでは、下痢・便秘のマネジメント、セルフケア指導、直腸切除後に特徴的な排便障害について整理します。

💨 下痢・便秘のマネジメント|食事・薬剤・排便習慣の工夫

術後は腸の動きが安定せず、下痢と便秘を繰り返す患者さんも少なくありません。

看護の視点

-

下痢の場合

-

水分・電解質のバランスに注意

-

脱水サイン(口渇・尿量減少)をチェック

-

必要に応じて整腸剤・止瀉薬が使われる

-

-

便秘の場合

-

腸蠕動低下や鎮痛薬(特にオピオイド)の影響を考える

-

食物繊維・水分摂取・活動量アップを促す

-

下剤は「便を柔らかくするタイプ」から使うことが多い

-

💡 患者さんには「一気に改善する方法はなく、少しずつ生活習慣を調整していく」ことを伝えると安心されやすいです。

📖 排便日誌やセルフケア指導の活用法

排便の変化を客観的に知るには排便日誌が有効です。

記録に含める内容の例

-

時刻

-

便の量・性状(硬さ・色)

-

下痢・便秘の有無

-

食事や薬剤の影響

患者さんと一緒に「昨日は水分が少なかったから便が硬めだったね」などと振り返ると、セルフコントロールの自信につながります✨。

🪑 直腸切除後の排便障害(排便回数増加・失禁)への支援

直腸がんの手術後は、肛門に近い部分を切除するために排便機能の調整が難しくなることがあります。

よくある症状

-

排便回数が多い(1日に5回以上など)

-

急な便意や便失禁

-

夜間にトイレへ行く回数が増える

看護の支援

-

食事指導(消化にやさしい食品、脂質や香辛料を控える)

-

トイレに行きやすい環境づくり(ナースコールの位置、ベッド近くのポータブルトイレ)

-

便意があっても我慢せず排便できるように声かけ

-

骨盤底筋トレーニングの指導(リハビリスタッフと連携)

💡 「夜眠れないのがつらい」「外出が怖い」といった声に共感し、日常生活の工夫を一緒に考えることも大切です。

✨ この章のまとめ

-

下痢と便秘はどちらも起こりやすく、生活習慣+薬剤調整でコントロール

-

排便日誌で客観的に把握し、患者さん自身の気づきを促す

-

直腸切除後の排便障害には食事・環境・リハビリを組み合わせて支援

➡️ 排便コントロールは「ただ整える」だけでなく、患者さんの安心した生活を取り戻すための看護なんです😊

💬 患者と家族の心理的支援

大腸がんの手術を受けた患者さんは、体の変化だけでなく、気持ちの面でも大きな負担を抱えています。

「もう元の生活に戻れないのでは…」という不安や、「再発したらどうしよう」という恐怖感を持つ方も少なくありません。

また、ご家族も「どう支えたらいいのか」と戸惑っていることが多いです。

ここでは患者さん本人とご家族に対する心理的支援のポイントを整理します💡

🫂 術後の不安・落ち込みに寄り添う看護

患者さんの気持ちに共感することが、最初の一歩です。

よくある心理的反応

-

「再発しないか不安…」

-

「排便がうまくできなくて恥ずかしい」

-

「仕事や家事に戻れるのかな?」

看護の対応

-

患者さんの言葉を否定せず「そう感じるのは自然ですよ」と共感する

-

具体的な解決策(排便コントロールの工夫など)を一緒に考える

-

気分の落ち込みが強い場合は、医師や精神科リエゾンチームに相談

💡 新人さんは「何かアドバイスしなきゃ」と思いがちですが、傾聴だけでも患者さんは安心することが多いんですよ❤。

👨👩👧 家族への情報提供と支援のタイミング

ご家族も「どう接したらいいの?」「食事はどうすればいい?」と悩んでいます。

看護師の役割

-

術後の経過や生活上の注意点を、わかりやすい言葉で説明する

-

家族が付き添えるタイミングで医師の説明に同席し、補足を行う

-

ケアを家族に押し付けず、「看護師・チームと一緒に支えていきましょう」と伝える

💡 「家族に任せすぎない」ことが大切です。患者さん・家族・医療者の三者で支え合う関係を築くことを意識しましょう。

🤝 多職種連携(医師・薬剤師・リハビリ・栄養士)で支える術後生活

心理的支援は看護師だけで抱え込む必要はありません。

-

医師:今後の治療や再発リスクの説明

-

薬剤師:薬の副作用や飲み忘れ対策

-

リハビリスタッフ:体力回復・排便コントロールの運動療法

-

栄養士:食事指導・栄養バランスの調整

看護師は「つなぎ役」として、患者さんや家族が必要な情報やサポートにつながれるようにするのが大切です✨。

✨ この章のまとめ

-

術後は患者さん・家族ともに大きな不安を抱えている

-

傾聴と共感が新人看護師さんでもできる心理支援の基本

-

家族にはわかりやすく情報提供し、チームで支える姿勢を示す

-

多職種連携で「看護師が一人で抱え込まない」ことが大切

➡️ 患者さんにとって「気持ちを受け止めてもらえる」ことは、薬や処置と同じくらい大切な看護なんです😊

📋 現場で役立つ判断フローとチェックリスト

大腸がん術後の患者さんを受け持つとき、

「この症状って様子を見ていいのかな?それともすぐ報告?」

と迷うことがありますよね😢。

そんなとき役立つのが判断フローやチェックリストです。

ここでは、新人さんでも「観察→判断→対応」の流れが分かるように整理しました。

🔎 術後合併症を疑うときの観察フローチャート

以下の流れをイメージすると、異常の見逃しを防ぎやすいです。

1️⃣ 患者さんの訴え(腹痛・吐き気・しんどい 等)

⬇

2️⃣ バイタルチェック(体温・血圧・脈拍・SpO₂)

⬇

3️⃣ 局所観察(創部・ドレーン・腹部の膨満や音・排泄の有無)

⬇

4️⃣ “普段と違う変化”があるか確認

-

発熱+腹痛+ドレーン便臭 → 縫合不全を疑う

-

嘔吐+腹部膨満+排ガスなし → 腸閉塞を疑う

-

咳弱い+SpO₂低下+発熱 → 肺炎を疑う

⬇

5️⃣ 初期対応(体位変換・吸引準備・絶飲食確認など)+速やかに報告

💡 ポイントは「訴え・バイタル・局所の3つを組み合わせて判断」することです。

📝 看護記録の書き方例(術後観察のSOAP)

新人さんが悩みやすいのが「どう記録するか」。

以下のようにまとめると分かりやすいです。

-

S(主観的情報):「お腹が張って苦しい」と患者さんが訴える

-

O(客観的情報):体温38.2℃、脈拍110回/分、腹部膨満あり、排ガスなし

-

A(アセスメント):腸閉塞の可能性あり。脱水傾向を併発している可能性も

-

P(プラン):絶飲食継続。医師へ報告済み。歩行介助と体位変換を行い経過観察

💡「事実」と「判断」を分けると、記録が読みやすくなり、申し送りもスムーズになりますよ✨

⏰ 夜勤・少人数体制で役立つ時短チェックリスト

忙しいときほど「抜け漏れ」が怖いですよね。

以下のチェックを短時間でルーティン化しておくと安心です💡。

術後夜勤の観察ルーチン例

-

バイタルサイン:血圧・脈拍・体温・SpO₂

-

腹部:膨満の有無、蠕動音、痛みの強さ

-

ドレーン:量・色・においの変化

-

排泄:尿量・排ガス・便の有無

-

創部:発赤・滲出液・熱感

-

全身状態:顔色・表情・しんどさの訴え

💡 チェック後は「変化があるかどうか」を必ず確認。

「昨日と同じ」でも安心材料として記録できますよ❤。

✨ この章のまとめ

-

観察→判断→対応の流れをフローチャート化すると迷わない

-

記録は「S・O・A・P」で整理すると伝わりやすい

-

夜勤は「最低限の観察ポイント」を決めてルーチン化する

➡️ 新人さんでも、このフローとチェックリストを持っておけば、“次に何をすべきか”がすぐ分かる看護ができますよ😊

✅ まとめ|術後管理を押さえて合併症ゼロをめざそう

大腸がん術後の患者さんを受け持つとき、新人看護師さんは「観察ポイントが多くてどこを優先すべきか分からない…💦」と不安になりますよね。

でも大切なのは、基本の観察を丁寧に積み重ねて、変化に早く気づくことなんです。

📝 本記事の重要ポイントまとめ

-

🫀 術直後の観察はバイタル・意識・尿量・疼痛が優先

-

🧴 ドレーン・創部は「量・色・におい・変化」を毎回チェック

-

🍽 腸蠕動の回復は排ガス・排便・腹部所見をセットで確認

-

🔴 合併症(縫合不全・腸閉塞・感染症)は「発熱+腹部症状+ドレーン性状」で早期発見

-

🚽 排便コントロールは下痢・便秘どちらもあり得る。排便日誌や生活指導を活用

-

💬 心理的支援は「共感と傾聴」で十分な看護になる

-

📋 判断フロー・チェックリストを使えば、現場で迷わず対応できる

💡 ポイントは「数字(バイタル)+患者さんの訴え+局所の変化」を組み合わせて判断することです。

ここまで術後の大腸がん 看護について学んできましたが、治療は手術だけで終わりではありません。

次の記事では、「化学療法・放射線療法中の大腸がん患者看護」を取り上げます。

副作用の観察や生活支援は、新人さんからベテランまで必ず直面する課題です。

ぜひ次回も一緒に学んでいきましょう😊

<参考・引用>

はたらきナース

昭和医科大学

看護roo

Salaryman Nurse