「コイル塞栓術って聞いたことはあるけれど、看護ではどこをどう見ればいいの?」

「術後の観察項目が多くて、何を優先すればいいのか整理できていない…」というあなたへ。

この記事では

- コイル塞栓術の基本と流れ

- 術前・術後の観察とケアの優先順位

- “なぜその観察が必要?”の根拠

が分かりますよ♪

結論👉

コイル塞栓術の看護は「穿刺部位」と「神経症状」の変化を見逃さないことが要です。

安静管理と早期発見・即報告の体制を整えましょう。

この記事では、コイル塞栓術を受ける患者さんへの看護を、実習・新人でも迷わない手順と観察の根拠でやさしく解説します😊

1. コイル塞栓術とは?

まずは「どんな治療で」「何を目指すのか」を理解し、看護観察の焦点をつかみましょう。

1-1. 治療の目的と対象疾患

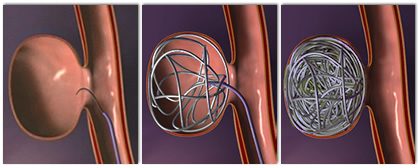

コイル塞栓術は、主に脳動脈瘤に対して瘤内に金属コイルを充填し血流を遮断する血管内治療です。

瘤への血流を減らし、血栓化を促して破裂リスク低減をめざします。

1-2. どのように行うか(手技の流れ)

- 大腿または上腕の動脈からカテーテルを挿入し、目的血管へ誘導。

- 微細カテーテルを瘤内へ進め、コイルを順次充填(必要時バルーン/ステント併用)。

- 造影で充填・血流を確認し、デバイス抜去・止血・安静管理へ。

1-3. 開頭手術(クリッピング術)との違い

- クリッピング:開頭し瘤頚部をクリップで遮断。

- コイル塞栓:血管内から低侵襲にアプローチ(適応は瘤の形状・部位で判断)。

ここが分かると観察も整理しやすいですよ😊

2. 術前看護のポイント

術前は情報収集・説明と不安軽減・リスク把握の3本柱で整えます。

2-1. 術前準備・情報収集

- 穿刺予定(大腿/上腕)と末梢循環の基準把握(足背・橈骨動脈など)。

- 既往・内服(抗凝固/抗血小板)・造影剤アレルギー・腎機能・意識レベル。

- バイタルと神経徴候のベースラインを明確化。

2-2. 患者・家族への説明・精神的準備

- 治療の流れ、穿刺部位、安静時間、痛み・体位の予告。

- 排泄・食事・禁煙・せん妄予防など入院生活のポイント。

- 家族の不安聴取と連絡体制の確認。

2-3. リスク・禁忌薬・観察項目

- 出血傾向・穿刺部出血、後腹膜血腫リスク。

- 造影剤関連(腎障害・アレルギー)、塞栓イベント(脳梗塞)。

- 安静保持が困難な患者の転倒・ライン抜去リスク。

「この病院、雰囲気いいけど実際どうなんだろう…🤔」

「求人票だけじゃ分からないリアルが知りたい!」

そんなときは【くんくん求人調査🐶】でチェックしてみませんか?

LINEで気になる病院の職場環境や評判を無料調査✨

応募する前に“本当の働きやすさ”を知って、後悔しない転職を💚

くんくん求人調査とはLINE登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

3. 術後看護・観察のポイント

初期は穿刺部位・神経症状・バイタルの三位一体で変化を追います。

3-1. 初期観察(穿刺部・神経症状・バイタル)

| 観察領域 | 具体項目 | 異常のヒント | 初期対応 |

|---|---|---|---|

| 穿刺部位 | 出血/皮下出血/腫脹/発赤/疼痛/冷感/拍動左右差 | 持続的滲出、腫れ拡大、冷感・蒼白 | 圧迫・安静強化、速やかに報告 |

| 後腹膜出血 | 腰背部痛、腹部膨満、尿量減少 | 低血圧・頻脈・蒼白 | 安静、ライン確保、医師連絡 |

| 神経症状 | 意識レベル、瞳孔、言語、四肢運動 | 新規麻痺、失語、意識低下 | 迅速報告、再評価の頻度増 |

| バイタル | 血圧・脈拍・SpO₂・体温 | ショック兆候、SpO₂低下 | 原因評価、必要に応じ補助 |

3-2. 安静管理・離床開始・合併症予防

- 規定時間のベッド上安静(体位・排泄動線の確保)。

- 離床時は出血再発・めまい・麻痺に注意して段階的に。

- 脳梗塞/頭蓋内出血/血管攣縮/造影剤腎障害/アレルギーを想定し観察。

3-3. 退院・在宅・フォローアップ指導

- 服薬(抗血栓薬)遵守、禁煙、排便コントロール。

- 穿刺部の腫れ・発赤・発熱、神経症状の変化があれば受診。

- 受診スケジュールと緊急連絡の目安を共有。

4. 看護実践で押さえるべき“なぜ?”

“なぜそれを見るのか”が分かると、異常の芽を早く掴めます。

4-1. 穿刺部出血・後腹膜血腫のリスク

大腿動脈穿刺は深部出血でも外見に出にくいことがあります。

腰背部痛+循環動態の悪化は後腹膜出血を疑う合図。

小さな訴えでも見逃さず再評価と報告を。

4-2. 神経徴候変化と脳梗塞・出血のサイン

塞栓や出血は時が勝負。

麻痺・言語・意識の変化を「新規」「増悪」「経過」で伝え、対応を加速します。

4-3. 患者・家族への説明とセルフケア指導

「なぜ安静が必要か」「いつ受診するか」を具体化するとセルフケアが定着。

協働が安全を高めると伝えましょう。

✅まとめ|この記事で学べるコイル塞栓術の看護

この記事のまとめポイント

この記事での再重要部位👉

- コイル塞栓術の目的=瘤への血流遮断で破裂リスク低減

- 初期は「穿刺部位・神経・バイタル」を三位一体で監視

- “なぜ見るか”を理解し、変化即報告で安全を守る

コイル塞栓術の看護では、治療の流れを理解した上で、小さな変化を早期に察知し行動できることが安全管理の第一歩です。

術前の情報収集から退院指導まで、どの場面でも「なぜそのケアが必要か」を意識し、根拠をもった実践を積み重ねていきましょう🌸

<参考・引用>

熊本大学病院 脳神経外科

ナース専科

梶川病院