「慢性硬膜下血腫の患者さんを受け持つことになったけど、病態や症状の見方、術後の観察ポイントまでしっかり整理したいな…🤔」

「再発や合併症のリスクも高いって聞くし、どんな生活指導をすればいいのか自信がない…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

慢性硬膜下血腫の病態と原因

-

よく見られる症状と見逃しやすいサイン

-

主な治療法と流れ(手術・保存的治療)

-

看護師が押さえるべき観察ポイントとケア方法

-

再発予防や退院後の生活指導のコツ

が分かりますよ♪

慢性硬膜下血腫の看護では「病態理解」「術後・経過観察」「再発予防」の3つをバランスよく押さえることが、安全で質の高いケアにつながります。

この記事では、慢性硬膜下血腫の症状や原因から治療法、看護の実際、再発予防のための生活指導まで、現場でそのまま活用できる形で詳しく解説していきます✨

🧠 慢性硬膜下血腫ってどんな病気?症状・原因をやさしく解説

慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)は「軽い頭部外傷のあと、数週間〜数か月かけて症状が進む」ことが特徴の疾患ですよね。

高齢患者さんでは“加齢かな…”と見過ごされがちだからこそ、病態をきちんと理解して観察に結びつけることが大切です。

ここでは、発症の仕組み・症状の見極め方・高齢者に多い理由を、臨床で使える視点で整理します❤

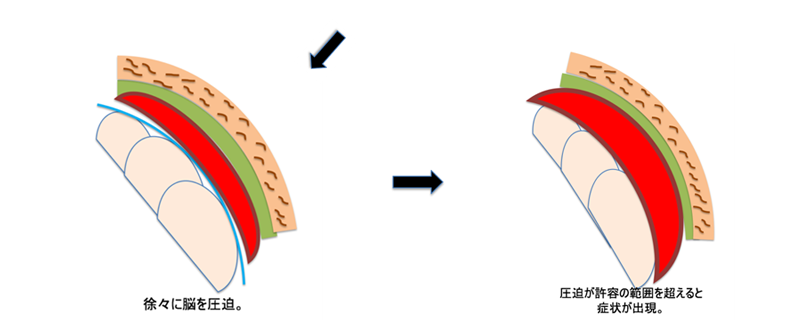

慢性硬膜下血腫の仕組みと発症メカニズム

-

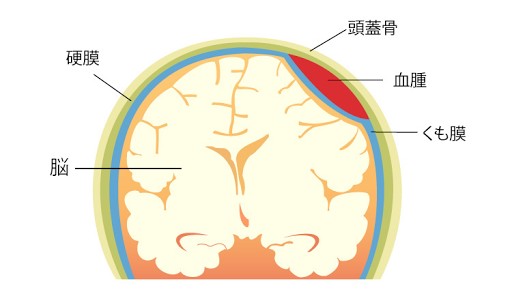

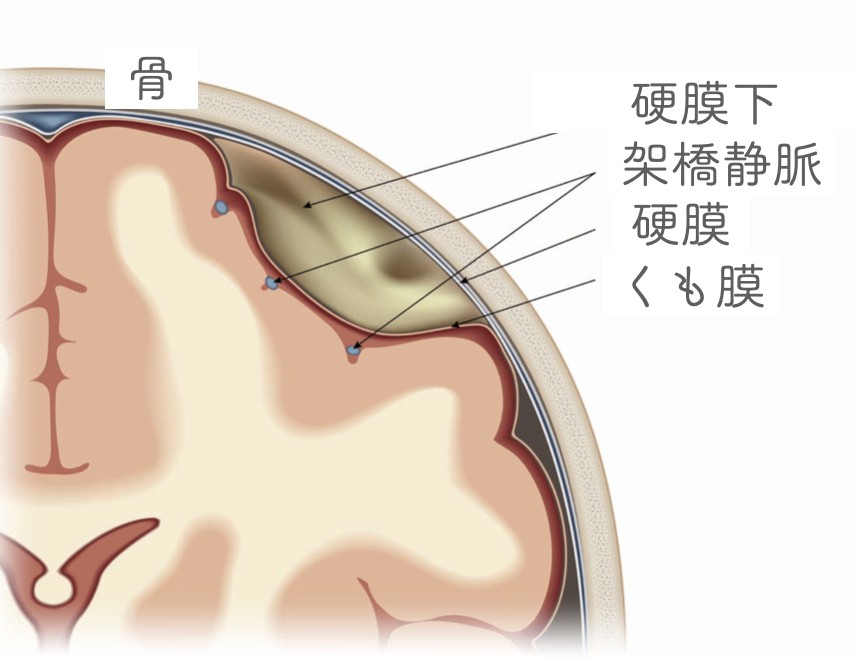

どこに血がたまる?

脳の表面(くも膜側)と硬膜の間=硬膜下腔に血液や滲出液がゆっくり貯留します。

-

きっかけ

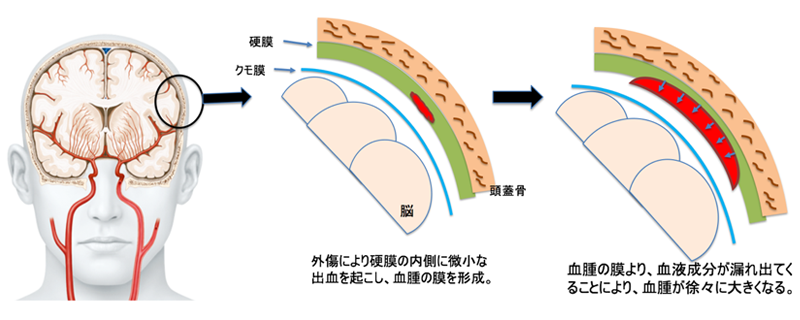

多くは軽微な頭部外傷で、脳表面の架橋静脈が損傷。

初期は症状が目立たず、受傷自覚が乏しいことも。

-

なぜ“慢性化”する?

出血後にできる膜(外膜・内膜)で線溶活性や炎症が持続 → 再出血や滲出が起こり、浸透圧で徐々に血腫拡大。

その結果、脳圧迫(正中偏位)が進み、症状が段階的に出現します。

-

時間軸の目安

受傷から2〜12週で発症することが多く、片側性が主ですが両側性のこともあります。 -

リスク因子(看護の着眼点)

高齢・脳萎縮、抗凝固薬/抗血小板薬内服、アルコール多飲、反復する転倒歴など。

内服歴と転倒歴のダブル確認が重要です📝

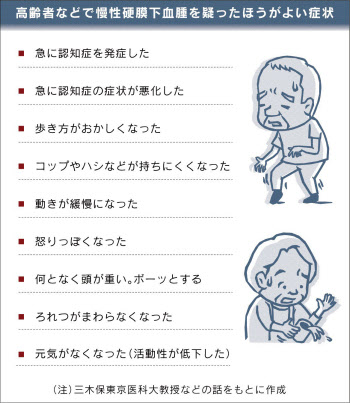

よくある症状と見逃しやすいサイン

次の表は、病棟で「どこを見るか」が一目で分かるように整理しています。

観察と根拠をセットで押さえると、記録・報告がスムーズになります✨

| 症状・所見 | 具体例 | 観察のコツ(看護) | 緊急度の目安 |

|---|---|---|---|

| 頭痛 | 鈍い持続痛、朝方強い | 疼痛スケールで日内変動を記録。 鎮痛効果の有無も追う。 |

進行/難治は医師報告 |

| 片麻痺・巧緻性低下 | 箸が持ちにくい、ボタン留めに時間 | 左右差・経時変化をMMTや片脚立ちで簡易チェック | 突然の悪化は至急 |

| 言語障害 | ろれつ不良、失語様 | 呼名・復唱・理解を短時間で評価、基礎値と比較 | 新規出現は至急 |

| 歩行障害 | ふらつき、すり足 | TUGや歩幅観察。転倒既往と併せて評価 | 立位不安定は危険 |

| 認知機能変化 | 物忘れ、性格変化 | 家族からの情報を必ず聴取。 日ごとに悪化しないか |

進行性なら至急 |

| 意識低下 | 傾眠、反応鈍い | GCS/JCSで定時評価。眠前後で差がないか | 急変リスク高い |

| 瞳孔差/対光反射異常 | 片側散大 | 瞳孔径と反射をダブルチェック | 神経外科へ直結 |

| 嘔気・嘔吐 | 食思不振、嘔吐 | 脱水・誤嚥予防を並行評価 | 持続/頻回は注意 |

ワンポイント:「日々じわじわ悪化」が慢性硬膜下血腫らしさ。“昨日よりどうか”を口頭でも確認すると見逃しが減ります👀

高齢者や外傷後に多い理由とは?

-

脳萎縮で静脈が伸展:高齢になると脳と硬膜の距離が広がり、軽い衝撃でも架橋静脈が切れやすい状態に。

-

抗血栓療法の影響:抗凝固薬・抗血小板薬で止血遅延/再出血しやすい。内服変更時期やINR等の情報共有が鍵。

-

転倒・打撲の見逃し:受傷の自覚が薄く、家族・施設からの情報が必須。受傷から時間が空いていても疑う視点を持つ。

-

アルコール多飲:脳萎縮や外傷リスク増、栄養不良も加わり慢性化しやすい。

看護の寄り添いポイント❤

-

「ここ最近の物忘れ・ふらつきはありませんでしたか?」と生活変化から聴き出す。

-

内服歴(抗凝固/抗血小板)は処方箋・お薬手帳でダブルチェック。

-

受傷歴が曖昧でも、“軽いぶつけも後から影響”と家族に周知し、再受診目安(頭痛増悪・麻痺・言語/意識変化)を明確に伝える。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

🏥 治療法を知ろう!慢性硬膜下血腫の手術とその流れ

慢性硬膜下血腫は、進行すると脳の圧迫が強まり命に関わることもあります。

そのため、症状や画像所見によっては手術が必要になるケースが多いです。

ここでは、代表的な手術である「バー・ホール手術(穿頭洗浄法)」の内容や、手術後の経過観察、また保存的治療が選ばれる場合について整理していきます❤

バー・ホール手術(穿頭洗浄法)の概要

-

目的:硬膜下腔に溜まった血腫を取り除き、脳の圧迫を解除すること。

-

方法の流れ:

-

局所麻酔または全身麻酔下で頭皮を切開。

-

直径1〜2cm程度の小さな穴(バー・ホール)を頭蓋骨に開ける。

-

硬膜を切開し、生理食塩水で血腫腔を洗浄(穿頭洗浄)。

-

ドレーンを留置し、術後1〜2日間持続排液を行う。

-

-

メリット:低侵襲で高齢者にも施行しやすく、回復が早い傾向。

-

看護師の関わりポイント:

-

手術説明前に患者・家族の不安傾聴

-

手術部位のマーキング確認

-

ドレーン管理や洗浄液の性状観察の準備

-

手術後の入院生活と経過観察

-

入院期間:おおよそ1〜2週間(患者の全身状態や再発有無により変動)

-

観察ポイント:

-

意識レベル(GCS/JCS):術直後から定時評価し、改善傾向か確認

-

ドレーン排液:色・量・性状(急な増加や血性変化は要報告)

-

バイタルサイン:血圧変動や発熱の有無

-

術部創部:出血・腫脹・発赤など感染兆候の有無

-

神経症状:麻痺・言語障害・ふらつきの再出現有無

-

-

リハビリ:症状が改善したら離床・歩行練習を開始。転倒予防が重要です。

-

看護師の寄り添いポイント❤:

-

「今日は昨日より歩きやすそうですね」など改善を共有し、回復意欲を高める

-

家族には再発時の症状サインを入院中から伝える

-

保存的治療が選ばれる場合とは

-

適応:

-

血腫量が少ない

-

神経症状が軽度または無症状

-

高齢・合併症で手術リスクが高い場合

-

-

治療内容:

-

安静と経過観察(定期的CTで血腫縮小を確認)

-

脱水予防・頭部外傷予防

-

抗凝固薬内服の調整(必要に応じて)

-

-

看護のポイント:

-

症状変化を毎日評価し、悪化時は即報告

-

自宅療養指導では転倒予防・水分摂取・再受診目安を明確に伝える

-

-

寄り添い視点❤:

-

手術を選択しなかった不安を聞き取り、「慎重に見守ることも治療のひとつ」と安心感を与える

-

🔄 再発や合併症を防ぐための工夫と生活指導

慢性硬膜下血腫は、手術で改善しても再発率が5〜20%程度とされており、高齢者や基礎疾患がある方ではさらに注意が必要です。

再発や合併症を予防するには、入院中だけでなく退院後の生活指導がとても大切です。

ここでは、再発防止・転倒予防・家族への説明ポイントを、現場でそのまま使える形でまとめます❤

再発のサインと早期発見のポイント

| 観察項目 | 再発時によく見られる変化 | 看護師の対応 |

|---|---|---|

| 頭痛 | 再び鈍痛が持続・増悪 | 鎮痛効果の有無を確認し、増悪時は医師報告 |

| 片麻痺 | 再び手足の動きが悪くなる | MMTや握力で左右差を評価 |

| 言語障害 | ろれつ不良や言葉が出にくい | 呼名・復唱をチェック |

| 歩行障害 | ふらつき・歩幅減少 | TUG・歩行距離を観察 |

| 意識レベル低下 | 眠気増加・反応鈍化 | GCS/JCSで定時評価し記録 |

ポイント:退院後も「昨日と比べてどうか」という視点で観察し、異変があればすぐ受診を促す📞

転倒予防と安全な環境づくり

-

環境面

-

室内の段差解消

-

床の滑り止めマット使用

-

夜間照明の設置

-

-

行動面

-

無理な早歩きや急な動作を避ける

-

杖や歩行器の積極使用

-

-

看護師の工夫❤

-

退院前に病室〜廊下の歩行訓練を行い、自宅環境に近い状況で確認

-

家族にも介助方法を実演してもらい、危険ポイントを共有

-

家族への説明で大切にしたいこと

-

再発時の症状例(頭痛・麻痺・言語障害・意識変化)を具体的に説明

-

再受診の目安を明文化(症状が出たら24時間以内に受診)

-

「手術したから安心」ではなく、「術後も注意が必要」なことを強調

-

情報を口頭だけでなく、紙やチェックリストにまとめて渡す

-

家族からの質問や不安をしっかり聴き取り、納得感を持ってもらう

📚 看護学生・新人ナース向け!現場で役立つ実践アドバイス

慢性硬膜下血腫の患者さんを受け持つとき、病態理解だけでなく「どこを見て、どう記録し、どう共有するか」がとても大切です。

特に学生さんや新人ナースは、経験不足から観察が抜けやすいので、現場で役立つ具体的な方法をお伝えします❤

実習での観察チェックリスト例

| 観察項目 | 見るタイミング | ポイント |

|---|---|---|

| 意識レベル | 定時・声かけ時 | GCS/JCSで基準値と比較、日ごとの変化も記録 |

| バイタルサイン | 定時・症状出現時 | 血圧・脈拍変動は脳圧や出血再開のサインになることも |

| 神経症状 | 定時・離床前後 | 片麻痺、言語障害、歩行のふらつき有無 |

| ドレーン排液 | 排液交換時 | 色・量・性状、急変化は至急報告 |

| 創部状態 | 毎シフト | 出血・発赤・腫脹など感染兆候の有無 |

ワンポイント❤:「定時の数値」だけでなく変化の方向性に注目することが重要です。

記録の書き方と情報共有の工夫

-

数字とエピソードを両方残す

-

例:「GCS 14(E4V4M6)→昨日より言葉が少なく会話に時間がかかる」

-

-

報告は簡潔+変化の経緯

-

例:「午前中は歩行安定、午後より右足の引きずりあり」

-

-

申し送りは観察根拠も添える

-

「血圧上昇と頭痛訴えが同時にあり、再出血を疑い医師報告」など、判断理由も明示

-

先輩ナースに学ぶ患者さんへの声かけ

-

「昨日より歩く姿勢が安定してきましたね」→改善点を共有してモチベーションUP

-

「今日は少し頭が重い感じですか?」→主観的変化を引き出しやすい質問

-

「何かいつもと違う感じはありませんか?」→小さな異変を患者本人から聞き出す

寄り添いポイント❤:

新人や学生は「聞く→記録→共有」の一連を意識することが重要。

小さな変化を拾えると、患者さんや家族からの信頼がぐっと高まります。

📝 まとめ

慢性硬膜下血腫は、高齢者や軽微な頭部外傷後に多く見られ、「昨日より少し変」という小さな変化を見逃さないことが看護の大切な役割です。

今回の記事では、病態の理解から治療法、術後の観察、再発予防、そして学生・新人ナースへの実践アドバイスまでをお伝えしました❤

慢性硬膜下血腫の理解と看護の重要ポイント

-

発症メカニズムと症状の特徴を知っておく

-

高齢者や抗血栓薬内服中の患者は特に注意

-

術後はドレーン管理・意識レベル・神経症状を重点的に観察

患者と家族の安心を守るための視点

-

再発サインを明確にし、家族にも分かりやすく説明

-

退院後も転倒予防や生活習慣の工夫が必要

-

情報は口頭+紙媒体で共有して理解を深める

今日から実践できるケアの工夫

-

「変化の方向性」を意識した観察

-

記録には数値+エピソードを残す

-

患者の小さな改善を共有して回復意欲を高める

まとめメッセージ❤

慢性硬膜下血腫の看護は、病態の知識と観察力、そして患者・家族への寄り添いが鍵です。

あなたの気づきが、再発防止や早期発見につながります。

小さなサインを見逃さず、患者さんが安心して日常に戻れるようサポートしていきましょう🌸

<参考・引用>

日本経済新聞

さやま脳神経クリニック

桑名眼科脳神経クリニック

MEDLEY

恩賜財団済生会