「分娩って痛そう…どんなケアがあるの?自分にもできることあるの?」と不安に思っていませんか?

この記事では

- 分娩時の痛み(産痛)とは何かがわかる

- 看護師としてできる緩和ケアの方法がわかる

- 実習・現場で使えるアセスメント・介入の流れがつかめる

が分かりますよ♪

結論👉

分娩時の痛みをゼロにするのは難しいですが、看護師が主体的に非薬物・薬物の緩和ケアを支援することで、産婦の安心・楽なお産・満足度向上につなげることができます。

この記事では、分娩期における産痛とは何かから始め、看護師としてのケアの考え方、具体的な緩和法、看護過程での介入までをやさしく解説します😊

1.産痛とは何か ― 分娩時に起こる痛みのメカニズム

まずは「産痛」の全体像をつかみましょう。

分娩時の痛みは“異常”ではなく、出産が進むサインでもあります。

ただし、過度な痛みや不安は母体の疲労や分娩進行に影響しうるため、看護師は根拠に基づくケアで和らげる支援を行います🌸

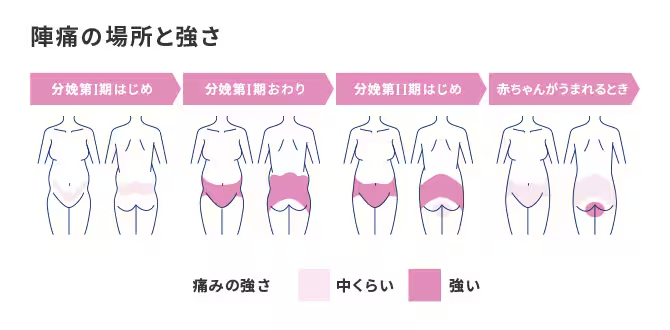

1-1 分娩に伴う痛みの原因

- 子宮筋の収縮による虚血性疼痛(陣痛そのもの)

- 子宮頸管の開大・軟化に伴う牽引痛

- 胎児下降にともなう骨盤・会陰部の圧迫痛

- 不安・恐怖・緊張による痛覚過敏

臨床では、痛みの部位・性質・周期(収縮との関連)を具体的に確認し、分娩進行と合わせて捉えることが重要です。

1-2 産痛が産婦に与える影響(身体的・心理的)

- 過換気や過度の交感神経優位(心拍増加、血圧上昇、冷汗など)

- 呼吸不規則化による疲労・酸素化低下

- 痛みへの恐怖→筋緊張→さらなる痛み増強の悪循環

看護師は安心感・自己効力感の向上をめざし、呼吸・体位・環境支援で悪循環を断ち切ります😊

1-3 看護師として知っておきたい「痛みの伝達」とアセスメントのポイント

- 視診・触診・聴取:表情・声のトーン、呼吸パターン、収縮間欠時の回復状況

- スケール活用:NRSなど数値化により変化を追跡

- 分娩進行との関連:陣痛周期・強度・頸管開大・胎児下降度

“いつ・どこが・どう痛むか”を短い言葉で一緒に整理していきましょう!

2.産痛緩和の考え方 ― 看護師の視点から

産痛緩和のゴールは「痛みをゼロにする」ではなく、「安全に・できるだけ楽に・産婦が主体的に進められること」です。

状況に応じて非薬物・薬物を組み合わせ、産婦の選好を尊重します🩺

2-1 緩和ケアと“痛みをなくす”ことの違い

- 痛みそのもの+苦痛を増幅する要因(不安・緊張・環境)を同時に整える

- 分娩進行・安全性・満足度のバランスを取る

2-2 薬物的ケア vs 非薬物的ケアの位置付け

| 項目 | 非薬物的 | 薬物的(例:硬膜外麻酔 等) |

|---|---|---|

| 主な狙い | 安心とリラクゼーション、痛覚修飾 | 痛みの大幅な軽減 |

| 特徴 | 簡便・副作用少・継続的に併用可 | 効果大・管理と観察が必要 |

| 看護の要点 | 呼吸・体位・環境・家族支援の組合せ | 適応・合併症リスク・評価と連携 |

2-3 出産満足度を左右する要因としての産痛ケア

- 十分な説明と選択の尊重(インフォームド・チョイス)

- 痛みのコントロール感(自己効力感)

- 継続的な声かけ・寄り添い・パートナーの関わり

「この病院、雰囲気いいけど実際どうなんだろう…🤔」

「求人票だけじゃ分からないリアルが知りたい!」

そんなときは【くんくん求人調査🐶】でチェックしてみませんか?

LINEで気になる病院の職場環境や評判を無料調査✨

応募する前に“本当の働きやすさ”を知って、後悔しない転職を💚

くんくん求人調査とはLINE登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

3.非薬物的産痛緩和法 ― 看護介入できる方法①

実習・新人期から活用できるのが非薬物的ケアです。

単独よりも“組み合わせ”が効果的。

陣痛の波と休みを意識して、呼吸・体位・刺激・環境を調整します😊

3-1 呼吸法・イメージ法(例:ラマーズ法、ソフロロジー)

- 基本:陣痛の立ち上がりで吸って、ピーク前〜中は浅く規則的に吐く、下降でゆっくり深呼吸

- イメージ法:波に乗る・花が開く等、肯定的イメージで緊張を緩める

- 観察:呼吸が乱れていないか、過換気徴候(しびれ、めまい)

3-2 体位変換・動き・姿勢の工夫

| 体位・動作 | 狙い | 看護のポイント |

|---|---|---|

| 側臥位(特に左) | 胎盤血流・安楽 | 枕・クッションで骨盤支持 |

| 四つ這い・前傾 | 腰背部の緊張緩和 | 滑り・転倒に配慮、床面安全確認 |

| 立位・歩行 | 重力利用・進行促進 | 疲労時は早めに休息へ切替 |

3-3 マッサージ・温罨法・圧迫法・ツボ療法

- 腰背部マッサージ:収縮ピークに円を描くように圧迫

- 温罨法:腰背部・下腹部を温め筋緊張を緩和(低温やけど注意)

- 圧迫法:仙骨部への持続圧で痛覚修飾(タオル・テニスボールなど活用)

- 清潔・皮膚観察・快不快の聞き取りをこまめに

3-4 環境調整と家族支援(安心・リラックスできる場づくり)

- 光・音・温度の調整、プライバシーの確保

- パートナーの手当て(手を握る、声かけ、タイミングの合図)

- 「できていることを具体的に褒める」声かけで自己効力感アップ

産婦さんとパートナーが同じリズムで進められるように私たちがペースメーカーになりましょう。

4.薬物的産痛緩和法 ― 看護介入できる方法②

薬物的ケアは効果が高い一方で、適応や観察が不可欠です。

実施の可否・手順は施設の指針に従い、医師・助産師と連携して安全管理を行います。

4-1 硬膜外麻酔・和痛分娩の概要と看護師の役割

- 目的:強い痛みの軽減と安楽の確保

- 看護:事前説明のサポート、静脈路・バイタル・胎児心拍の観察、体位保持、鎮痛評価

- 合併症注意:血圧低下、頭痛、嘔気、運動麻痺の程度など

4-2 薬物的ケアを選択する際の情報提供とインフォームド・チョイス支援

- 利点・注意点・代替案を中立的に提示

- 産婦の価値観・恐怖・希望を傾聴

- 「選んでよかった」につながる振り返りと継続支援

4-3 薬物的ケア実施中の看護観察・合併症対応のポイント

- 鎮痛効果の過不足(NRS、表情、呼吸パターン)

- 母体バイタル・胎児心拍の変動

- 体位調整(仰臥位低血圧予防、左右交互の側臥位など)

- 移動転倒リスク、排尿管理、皮膚トラブル予防

5.看護実践としての産痛緩和ケア ― 看護過程と具体的場面

評価→介入→再評価を回し続けることが、分娩期ケアの質を高めます。

以下は現場での流れをイメージしたミニプロトコルです📝

5-1 アセスメント:産婦の痛み・不安・進行状況の把握

- 痛み:部位・強さ・周期・誘因/緩和因子

- 心理:不安の源(初産・過去経験・情報不足)

- 進行:頸管開大、児頭の下降、陣痛パターン、疲労度

5-2 介入:非薬物的/薬物的ケアの援助と連携の流れ

- 短い説明と同意→呼吸の見本→一緒に数回練習

- 体位・温罨法・マッサージを組み合わせ、パートナー役割を明確化

- 効果が乏しい・疲労強い→薬物的選択肢の情報提供と連携

5-3 評価と振り返り:緩和効果・産婦満足度・振り返りの重要性

- 指標:NRSの変化、呼吸の整い、表情の緩み、会話の増加

- 「良かったこと・次に試したいこと」を共有し次の波へ

- 分娩後のフィードバックで学習を言語化し、次回ケアへ反映

小さな成功を一緒に積み上げよう!

✅まとめ|この記事で学べる「産痛緩和」

この記事のまとめポイント

この記事での再重要部位👉

- 産痛緩和のゴールは「安全・楽・主体性」で、ゼロ痛ではない

- 非薬物(呼吸・体位・温罨法・環境・家族)を重ねがけする

- 薬物的ケアは適応と観察が鍵。評価→介入→再評価を回す

短い声かけとタイミングを意識すると、分娩室の空気がぐっと落ち着きますよ😊

産痛緩和は、特別な技術よりも「観察」「寄り添い」「呼吸を合わせる力」が大切です。

今日学んだ内容を、次の実習や現場で一歩ずつ実践していくことで、“痛みを共有し支える看護”が身についていきます。

あなたの優しさが、きっと産婦さんの力になります🌼

<参考・引用>

バイエル薬品株式会社

看護roo

日本赤十字社医療センター

「無痛分娩での助産ケアの認識と実践および関連要因の検討」

「無痛分娩看護マニュアル」