「心不全の患者さん、どこからアセスメントしたらいいんだろう?🤔」

「病態生理と症状がどうつながるのか、いまいちピンとこないな」

「検査値を見ても、看護にどう活かせばいいのか分からない…」

そんな風に感じたことはありませんか?

心不全患者さんの状態は複雑で、アセスメントに戸惑うこともありますよね💦

この記事では、

- 心不全とは何か?その基本的な定義と分類

- 心不全の主な原因や、症状を悪化させる誘因

- 体の中で心不全がどう進むのか、そのメカニズム

- 心不全の主な症状と、看護師が見るべき身体所見のポイント

- 呼吸困難、むくみ、倦怠感などの症状のアセスメント方法

- 心音や呼吸音、頸静脈の観察など、身体所見のアセスメントのコツ

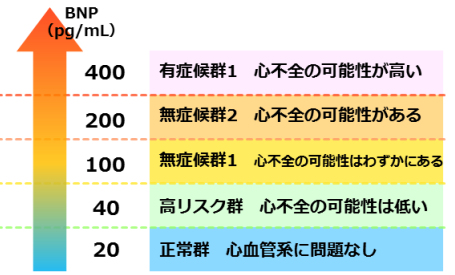

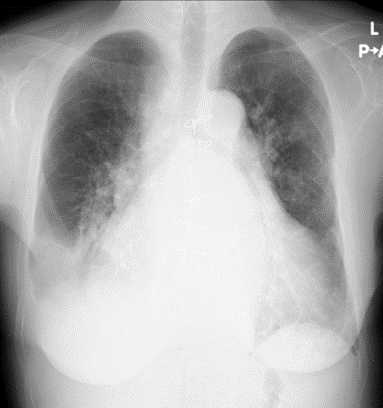

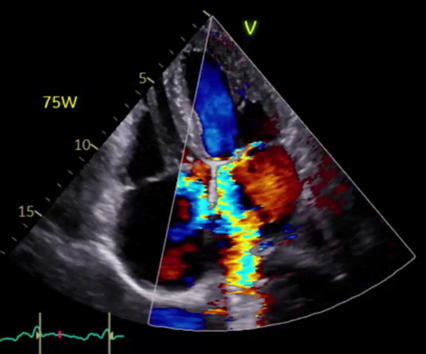

- BNPや胸部X線、心電図、心エコーなどの検査データを看護に活かす読み方

- 患者さんの生活習慣、ADL、家族背景といった社会・心理的側面にどうアプローチするか

- アセスメントシートを使った効率的な情報収集と活用方法

が分かりますよ♪

心不全患者さんの適切なアセスメントには、病態生理や症状の基礎知識だけでなく、身体所見や検査データ、さらには患者さんの生活背景まで多角的に情報を統合して読み解く視点が不可欠です。

それらの情報を基にアセスメントを行うことが、個々の患者さんに寄り添った看護を実践する「第一歩」となるんです。

この記事では、心不全患者さんのアセスメントに必要な「基礎知識」と「実践的な視点」を、看護師さん目線で分かりやすく解説していきます。

あなたの心不全の看護への「分かった!」をサポートしますね!✨

慢性心不全(CHF)の基礎知識と病態生理

心不全の患者さんと向き合う時、「この症状、心臓から来てるのかな?」「なぜこんなに息が苦しいんだろう?」って疑問に思うことはありませんか?🤔

心不全の患者さんをしっかりサポートするためには、まず病気の基本的なことや、体の中で何が起こっているのかを理解することがとっても大切ですよね!

ここでは、心不全の「なぜ?」を紐解いていきましょう!

心不全とは何か?定義と分類

心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなる状態のことです。

一言で「心不全」と言っても、その原因や現れ方は様々なんですよ。

定義

心不全は、心臓のポンプ機能が低下することで、全身に十分な酸素や栄養を供給できず、様々な症状を引き起こす状態を指します。

これによって、体がむくんだり、息切れがしたりといった症状が現れるんです。

分類

心不全はいくつかの視点から分類されます。

- 経過による分類:

- 急性心不全: 急速に発症または悪化する心不全です。

- 慢性心不全: 症状が安定と増悪を繰り返しながら、長期的に進行する心不全です。私たちが日常的に関わることが多いのはこのタイプですね。

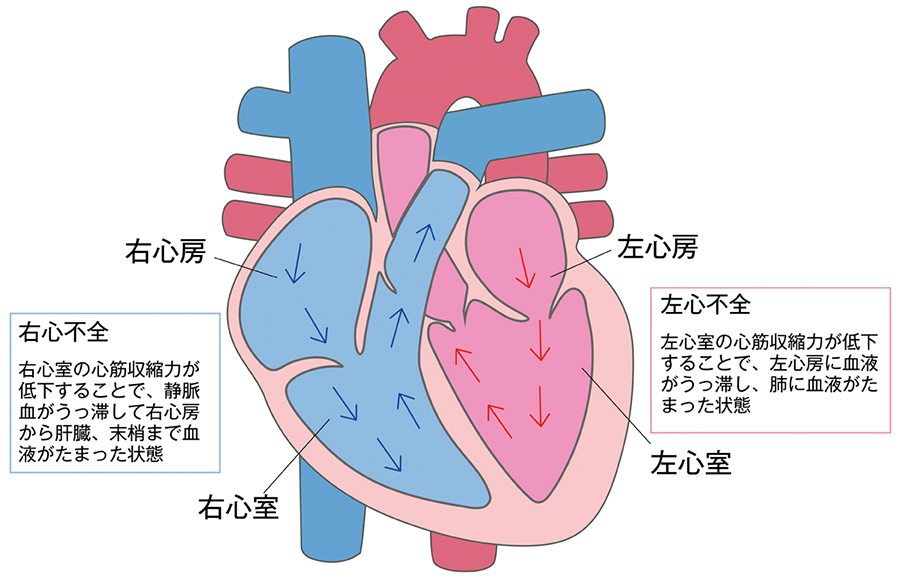

- 障害部位による分類:

- 左心不全: 左心室の機能低下により、肺に血液がうっ滞し、呼吸器症状(息切れ、咳など)が主に出現します。

- 右心不全: 右心室の機能低下により、全身の静脈に血液がうっ滞し、体幹のむくみや肝臓の腫れなどが主に出現します。

- 両心不全: 左心と右心の両方の機能が低下している状態です。

- 駆出率による分類:

- HFrEF(駆出率低下型心不全): 心臓の収縮力が低下しているタイプです。

- HFpEF(駆出率保持型心不全): 心臓の拡張機能が低下しているタイプで、収縮力は比較的保たれています。最近注目されている分類ですね。

心不全の主な原因と誘因

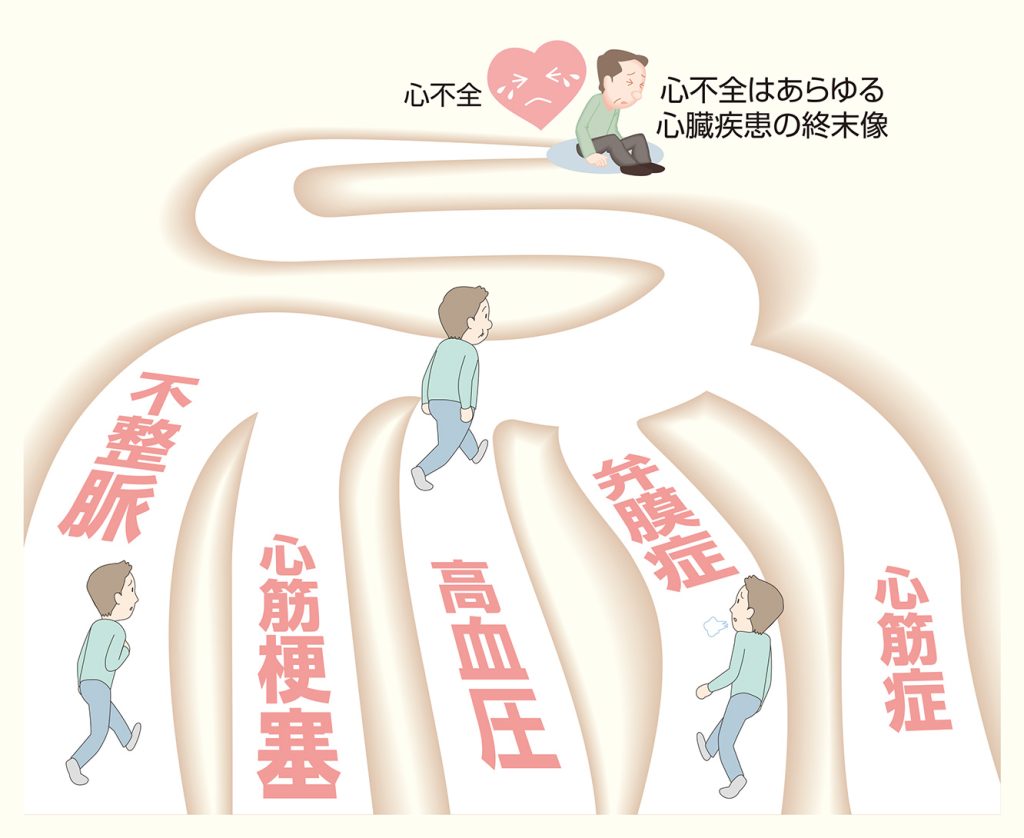

心不全は、様々な病気が原因となって引き起こされます。

元々心臓に負担がかかる病気があると、心不全になりやすくなるんです。

主な原因

心不全の主な原因となるのは、以下のような病気です。

- 高血圧症: 高い血圧が続くことで心臓に常に負担がかかり、心臓の筋肉が厚くなったり、伸びにくくなったりします。

- 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症など): 心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が狭くなったり詰まったりすることで、心臓の筋肉がダメージを受け、ポンプ機能が低下します。

- 弁膜症: 心臓の弁がうまく機能しない(開きにくい、閉じにくいなど)ことで、血液の流れが悪くなり、心臓に負担がかかります。

- 心筋症: 心臓の筋肉自体に異常がある病気です。

- 不整脈: 脈が速すぎたり遅すぎたり、不規則になったりすることで、心臓のポンプ機能が低下します。

誘因

普段は落ち着いている心不全の症状が、急に悪化することもありますよね。

それが「増悪因子(誘因)」です。

以下のようなことがきっかけになることが多いです。

- 感染症: 風邪や肺炎など、感染症にかかると体に負担がかかり、心臓にもストレスがかかります。

- 塩分・水分摂取過多: ラーメンやポテトチップスなど、塩分を摂りすぎると体内の水分が増え、心臓に大きな負担がかかります。脱水も心不全を悪化させることがあります。

- 不整脈の出現・悪化: 心房細動などの不整脈が起きたり悪化したりすると、心臓の動きが乱れ、ポンプ機能が低下します。

- 薬の飲み忘れ・中断: 心不全の治療薬をきちんと飲まないと、心臓への負担が増加し、症状が悪化してしまいます。

- 過度の身体活動: 体力以上の激しい運動や無理な活動は、心臓に過度な負担をかけます。

- 貧血: 血液中の酸素を運ぶ赤血球が少ないと、心臓はより多く血液を送り出そうと頑張るため、負担が増えます。

心不全の進行メカニズムと代償機構

心臓が悪くなってくると、体はなんとか頑張って機能を保とうとします。

これが「代償機構」です。

でも、この頑張りが長く続くと、かえって心臓に負担をかけてしまうことがあるんです。

進行メカニズム

心臓の機能が低下すると、体は必要な血液量を確保するために、様々な反応を起こします。

- 心臓の拡大と肥大: ポンプ機能が弱まると、心臓はより多くの血液を送り出そうとして、部屋が大きくなったり(拡大)、筋肉が厚くなったり(肥大)します。

- 神経体液性因子の活性化: 脳からホルモンが出たり、自律神経が活発になったりして、心臓の拍動を速めたり、血管を収縮させたりして、一時的に血圧を上げたりします。

代償機構と悪循環

これらの反応は、一時的には全身への血液供給を維持する「代償機構」として働きます。

しかし、この頑張りが長く続くと、心臓は常に過剰な働きを強いられることになり、かえって心臓の機能低下を加速させてしまう悪循環に陥ってしまうんです😭

- 心臓の拡大・肥大: 初めはポンプ力を補いますが、過度になると心臓の壁が伸び切ったり、硬くなったりして、かえってポンプ機能が低下します。

- 神経体液性因子の持続的な活性化: 血管が常に収縮した状態になることで心臓はさらに抵抗が強い中で血液を送り出そうと頑張る必要があり、心臓への負担が増し、心筋細胞もダメージを受けてしまいます。

代償機構と悪循環のまとめ

| 代償機構 | 主な作用 | 長期的デメリット |

|---|---|---|

| Frank–Starling機構 | 右室・左室拡張末期容積(前負荷)増大により一時的に収縮力↑、拍出量維持 | 前負荷過剰で壁応力↑、心筋酸素消費増大 |

| 交感神経系活性化 | 心拍数↑、心筋収縮力↑、末梢血管収縮による血圧維持 | 心拍数↑による酸素需要増大、長期的β受容体ダウンレギュレーション |

| RAAS(レニン–アンジオテンシン–アルドステロン系)活性化 | アンジオテンシンIIによる動脈・静脈収縮、アルドステロンによるNa⁺・水貯留で循環血液量↑ | 体液貯留による容量負荷増大、血圧上昇が心筋リモデリング促進 |

| バソプレシン(ADH)分泌増加 | 腎遠位尿細管で水再吸収↑、血漿浸透圧維持 | 原心筋負荷増大によるうっ血悪化 |

| 心室リモデリング(肥大・拡張) | 心筋肥大・心腔拡張で1回拍出量維持 | 線維化・硬化進行で拡張能・収縮能低下、さらなる心不全進行 |

| ナトリウム利尿ペプチド(ANP/BNP)分泌 ↑ | 血管拡張・利尿促進により循環血液量・前後負荷軽減 | 心不全進行とともに効果減弱 |

このように、代償機構が長期的に働くと、心臓は疲弊し、さらに機能が低下するという悪循環に陥ってしまうため、早期に治療介入を行い、この悪循環を断ち切ることが重要になります😨

心不全の症状と身体所見(具体例と見分け方)

心不全の症状は、心臓のどの部分が悪くなっているか、どのくらい進行しているかによって様々です。

患者さんの「いつもと違う」に気づけるよう、主な症状と身体所見をしっかり押さえておきましょう!

主な症状

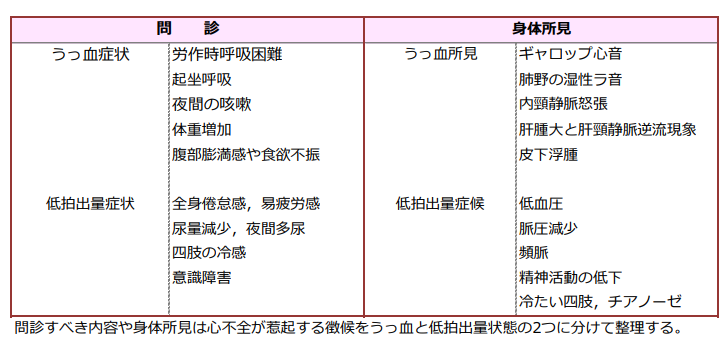

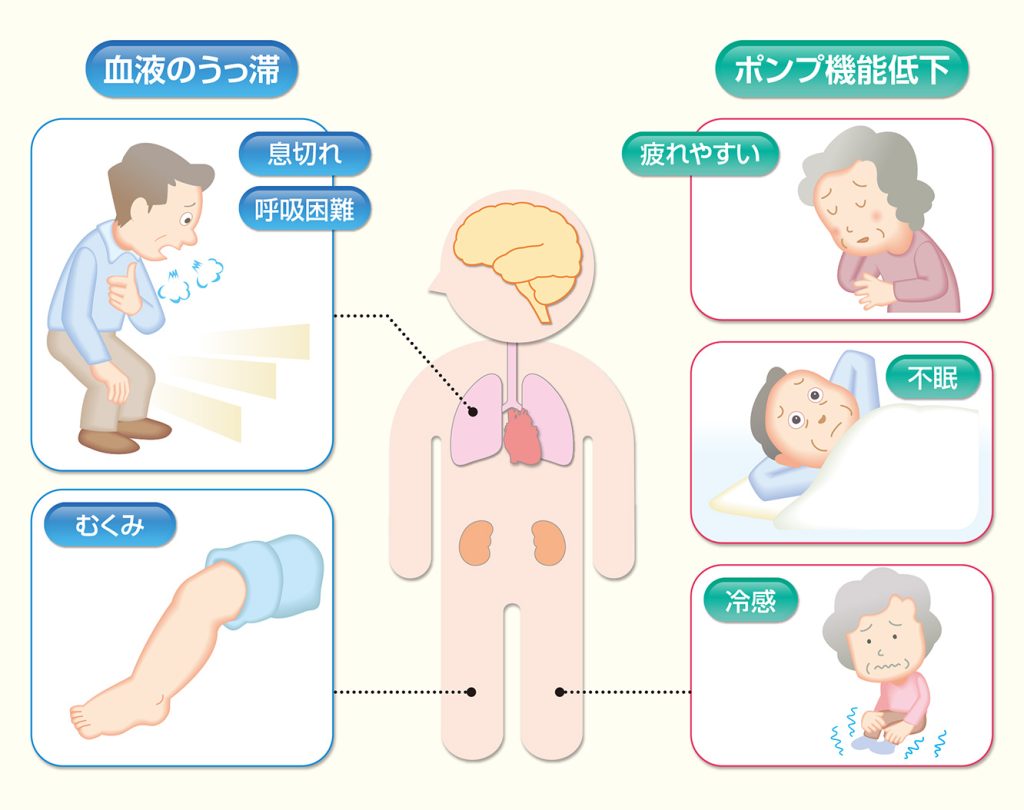

心不全の主な症状は、大きく分けてうっ血症状と低心拍出量症状の2つがあります。

- うっ血症状: 血液がスムーズに流れないために、血管の中に血液がたまってしまう症状です。

- 肺うっ血による症状(左心不全で多い):

- 呼吸困難: 労作時呼吸困難(少し動くと息が苦しい)、発作性夜間呼吸困難(夜中に突然息が苦しくなる)、起座呼吸(座らないと息が苦しい)などがあります。

- 咳・痰: 痰に血液が混じることもあります(ピンク色の泡状痰)。

- 体うっ血による症状(右心不全で多い):

- むくみ(浮腫): 特に足の甲や脛など、重力のかかる部分に現れやすいです。指で押すとへこんだまま戻らない「圧痕性浮腫」が特徴です。

- 体重増加: 体内に水分が溜まることで、急に体重が増えることがあります。

- 腹部膨満感・食欲不振: 肝臓や消化管に血液がうっ滞することで起こります。

- 夜間頻尿: 夜間に横になると、日中に下肢に溜まっていた水分が全身に再分布し、腎臓への血流が増えて尿量が増えるためです。

- 肺うっ血による症状(左心不全で多い):

- 低心拍出量症状: 心臓から送り出される血液量が少ないために、全身の臓器に酸素や栄養が不足する症状です。

- 倦怠感・易疲労感: 少し動くだけで体がだるく、疲れやすいです。

- 動悸: 心臓が頑張って血液を送ろうとするため、ドキドキと強く感じる状態です。

- 冷汗・皮膚の冷感: 末梢の血管が収縮して、手足が冷たくなります。

- 集中力低下・意識障害: 脳への血流が不足すると起こります。

| 分類 | 主な症状 |

|---|---|

| 前方障害(低灌流) | 疲労感・倦怠感(全身倦怠感、易疲労感) |

| 労作時息切れ、安静時呼吸困難(起坐呼吸、発作性夜間呼吸困難) | |

| 動悸(頻脈、不整脈の自覚) | |

| 食欲不振、めまい・失神(意識障害) | |

| 後方障害(うっ血) | 下肢浮腫(足関節や下腿に圧痕性浮腫) |

| 体重増加(1週間で2kg以上) | |

| 咳嗽・喀痰(特に横になると悪化、ピンク泡沫状痰) | |

| 腹部膨満感・腹水、食欲不振・悪心(消化管うっ血) |

身体所見(具体例と見分け方)

聴診器や視診・触診で確認できる、心不全の特徴的な身体所見です。

- 心音:

- III音(S3): 拡張早期に聴こえる異常な心音で、「ドッドッドッ」というギャロップ音のように聴こえることがあります。心不全の重要なサインの一つです。

- 心雑音: 弁膜症が原因の場合や、心臓の拡大によって弁が相対的に閉鎖不全を起こしている場合に聴こえます。

- 呼吸音:

- 湿性ラ音(クラックル): 肺に水が溜まっている時に聴こえる「パチパチ」「プチプチ」という音。まるで髪の毛を指でこすり合わせたような音です。

- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー): 気管支が狭くなることで聴こえる音。心不全でも気管支が浮腫で狭くなり、喘鳴が聴こえることがあります(心臓喘息)。

- 頸静脈の怒張: 首の静脈が盛り上がって見える状態です。右心不全で全身に血液がうっ滞しているサインです。患者さんを半座位にしてもらい、首の血管が浮き上がっていないか確認しましょう。

- 肝頸静脈拍動: 首の付け根の静脈を圧迫すると、肝臓が腫れて痛むことがあります。これも右心不全のサインです。

- 肝腫大: 肝臓が腫れて触れることがあります。右心不全で肝臓に血液がうっ滞している状態です。

- 下腿浮腫: 足の甲や脛がむくんでいる状態。指で押すとへこみが残るのが特徴です。

- チアノーゼ: 唇や爪の色が青紫色になる状態です。血液中の酸素が不足しているサインです。

NYHA心機能分類とステージ分類

心不全の患者さんの状態を把握するために、世界中で使われている分類法があります。それがNYHA心機能分類と心不全ステージ分類です。

これらを理解すると、患者さんの状態を「見える化」できるようになり、看護計画も立てやすくなりますよ!😊

👀NYHA分類について詳しく見る

心不全看護の羅針盤!NYHA分類とステージ分類で変わる患者ケアの質

NYHA心機能分類

NYHA心機能分類は、心不全患者さんの自覚症状と身体活動制限の程度に基づいて、I度からIV度までの4段階で評価します。

患者さんの「しんどさ」を測る、私たち看護師にとって身近な指標ですよね。

心不全ステージ分類

心不全ステージ分類は、心不全の病気の進行度をAからDまでの4つのステージで評価します。

こちらは、症状の有無だけでなく、心臓の器質的な変化やリスク因子も考慮されるのが特徴で、予防から終末期まで長期的な視点を持つ上で重要です。

NYHA心機能分類とステージ分類は、それぞれ異なる側面から心不全患者さんの状態を捉えることができます。

この二つを合わせて考えることで、より深いアセスメントと個別化された看護へと繋がっていくんですよ!

「疾患について深く学びたい…」

「勉強会が頻繁に行われている病院に勤めたい」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。