「胸腔ドレーンの管理って難しそう…どこから手をつければいいのか分からないし、トラブルが起きたらどう対応すればいいのか不安です」

そんな声をよく耳にします。

確かに、呼吸器病棟に配属されたばかりの頃は、専門的な器具や観察項目の多さに圧倒されることもあるでしょう。

しかし、基本をしっかり押さえれば、胸腔ドレーン管理は決して難しいものではありません。

この記事では、胸腔ドレーン管理の基礎から実践的なコツまで、看護師の皆さまにわかりやすくお伝えします📝

明日からの臨床で自信を持って対応できるよう、ポイントを整理してみましょう。

この記事でわかること

- 胸腔ドレーンの基本的な仕組みと目的

- 日々の観察ポイント(排液量・性状・エアリークなど)

- よくあるトラブルとその対応策

- 水封式三室ボトルの各部屋の役割と管理方法

- 患者さんへの説明や指導のコツ

臨床経験豊富な先輩看護師たちの知恵も取り入れながら、現場ですぐに活かせる実践的な内容をお届けします。

基本をマスターして、胸腔ドレーン管理に自信を持ちましょう!

胸腔ドレーン管理の基本とは?✨初心者でもわかる仕組みと目的

胸腔ドレーンは、看護師にとって重要なスキルの一つです。

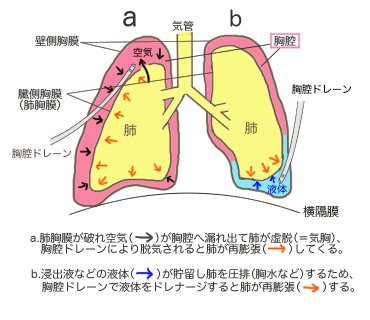

胸腔内に溜まった空気や液体を排出し、肺の拡張を助けるこの治療法は、患者さんの呼吸を支える大切な役割を果たします。

ここでは、胸腔ドレーンの役割や仕組み、必要な場面について分かりやすく解説しますね!😊

胸腔ドレーンの役割と目的

胸腔ドレーンの主な役割は以下の通りです:

| 役割 | 目的 |

|---|---|

| 胸腔内の排気 | 気胸などで胸腔内に溜まった空気を排出し、肺の拡張を促す。 |

| 胸腔内の排液 | 血液、胸水、膿などを排出し、胸腔内の圧力を正常に保つ。 |

| 治癒経過の観察 | 排液の性状や量を確認し、術後の経過や異常を早期に発見する。 |

| 胸腔内の陰圧の回復 | 肺が正常に膨らむために必要な陰圧を維持する。 |

例えば、気胸では空気を排出し、血胸では血液を排出することで、患者さんの呼吸を助けます。

また、術後の出血や感染の早期発見にも役立ちます。

胸腔ドレーンの仕組み:3連ボトルシステムとは?

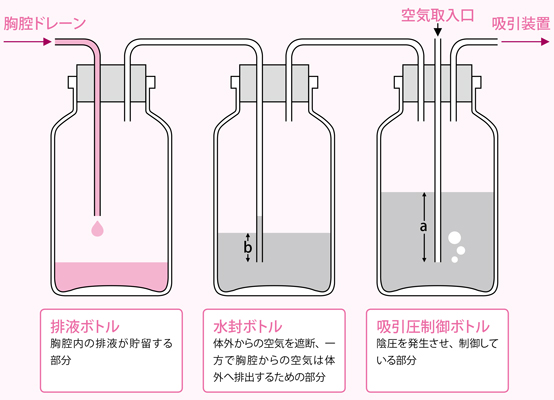

胸腔ドレーンの管理には「3連ボトルシステム」がよく使われます。

このシステムは以下の3つの部屋で構成されています:

池西静江,石束佳子 編:看護学生スタディガイド2022.照林社,東京,2021:433.より改変して引用

| 部屋 | 役割 |

|---|---|

| 排液室 | 胸腔内から排出された液体(血液、胸水、膿など)を貯留する。 |

| 水封室 | 胸腔内からの空気を排出しつつ、外気が胸腔内に入るのを防ぐ。一方弁の役割を果たす。 |

| 吸引圧制御室 | 吸引圧を調整し、胸腔内に適切な陰圧をかける。過剰な吸引圧を防ぐ仕組みがある。 |

このシステムにより、胸腔内の圧力を一定に保ちながら、排液や排気を効率的に行うことができます。

また、水封室では「エアリーク」や「呼吸性移動」を観察することで、ドレーンが正常に機能しているか確認できます。

胸腔ドレーンが必要な場面とは

胸腔ドレーンが必要になる主な場面は以下の通りです:

| 場面 | 具体例 |

|---|---|

| 気胸 | 自然気胸、外傷性気胸、医原性気胸などで胸腔内に空気が溜まった場合。 |

| 血胸 | 胸部外傷や手術後に胸腔内に血液が溜まった場合。 |

| 胸水貯留 | 肺炎やがんなどで胸腔内に液体が溜まった場合。 |

| 膿胸 | 感染症で胸腔内に膿が溜まった場合。 |

| 術後管理 | 肺切除後や胸腔内操作を伴う手術後の出血や異常の早期発見のため。 |

例えば、気胸では胸腔内の空気を排出することで肺の拡張を助け、血胸では血液を排出して肺の圧迫を防ぎます。

これにより、患者さんの呼吸状態を改善することができます。

胸腔ドレーンの観察ポイント🔍トラブルを未然に防ぐ方法

胸腔ドレーンの管理では、観察がとても重要です。

排液の状態や呼吸性移動、刺入部の状況をしっかり確認することで、トラブルを未然に防ぎ、患者さんの安全を守ることができます。

ここでは、それぞれの観察ポイントについて詳しく解説しますね!😊

排液の量と性状を観察するポイント

排液の観察は、患者さんの状態を把握するための基本です。

以下のポイントを押さえて観察しましょう:

| 観察項目 | 具体例 |

|---|---|

| 排液量 | – 術後直後は多め(例:200~500mL/日)だが、徐々に減少するのが正常。 – 1時間あたり100mL以上の血性排液が続く場合は、動脈性出血の可能性があるため、医師に報告。  |

| 排液の性状 | – 術後は血性→淡血性→漿液性に変化するのが一般的。 – 混濁や膿性の場合は感染の可能性があるため注意。 |

| 色調の変化 | – 血性が持続する場合は出血の可能性を疑う。 – 淡黄色や透明に近づくのは回復の兆候。 |

特に、血性排液が続く場合は緊急対応が必要なことがあります。

呼吸性移動とエアリークの確認方法

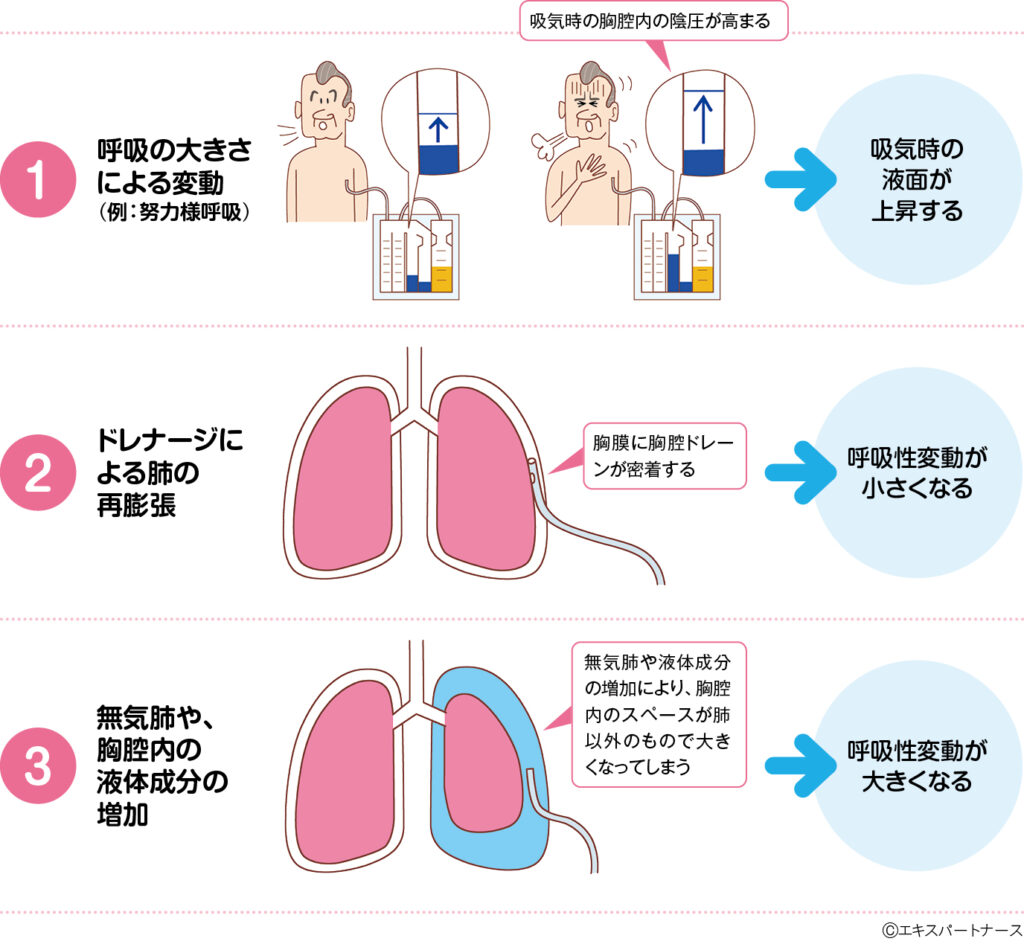

呼吸性移動(フルクテーション)やエアリークの観察は、胸腔ドレーンが正常に機能しているかを確認する重要なポイントです。

エキスパートナースより画像引用

エキスパートナースより画像引用

| 観察項目 | 具体例 |

|---|---|

| 呼吸性移動 | – 水封室の水面が呼吸に合わせて上下に動くことを確認。 – 呼吸性移動がない場合は、ドレーンの閉塞や肺の再膨張を疑う。 |

| エアリーク | – 水封室に気泡が見られる場合、胸腔内から空気が排出されている証拠。 – 気泡が持続する場合は、肺の損傷や漏れの可能性がある。 |

💡ワンポイントアドバイス

呼吸性移動が見られない場合は、ドレーンの閉塞や位置異常を確認し、必要に応じて再調整を行いましょう。

また、エアリークが増加した場合は、肺の損傷が進行している可能性があるため、早急に医師に報告してください。

刺入部の状態をチェックするコツ

刺入部の観察は、感染やトラブルを防ぐために欠かせません。

以下のポイントを確認しましょう:

| 観察項目 | 具体例 |

|---|---|

| 感染徴候 | – 発赤、腫脹、熱感、疼痛がないか確認。 – 浸出液や膿が見られる場合は感染の可能性がある。 |

| ドレーンの固定状況 | – ドレーンがしっかり固定されているか確認。 – テープやドレッシング材が剥がれていないかチェック。 |

| 皮下気腫 | – 刺入部周辺に皮下気腫がないか確認。 – 皮下気腫が広がる場合は、ドレーンの位置異常や漏れを疑う。 |

💡ワンポイントアドバイス

刺入部の清潔を保つために、定期的にドレッシングを交換し、感染予防を徹底しましょう。

また、皮下気腫が急速に広がる場合は、ドレーンの再挿入が必要になることがあります。

胸腔ドレーンのトラブル対応法🚨緊急時に役立つ実践ガイド

胸腔ドレーン管理中にトラブルが発生すると、患者さんの状態が急変する可能性があります。

ここでは、ドレーン閉塞、エアリーク、クランプ操作に関する緊急時の対応方法を分かりやすく解説しますね!😊

ドレーン閉塞時の対応方法

ドレーンが閉塞すると、胸腔内に液体や空気が溜まり、肺の拡張が妨げられる可能性があります。

以下の手順で対応しましょう:

| 対応手順 | 具体例 |

|---|---|

| 原因の確認 | – チューブの屈曲やねじれがないか確認。 – 排液が粘稠で詰まっていないか観察。 |

| ミルキングの実施 | – チューブを指でしごいて陰圧をかけ、閉塞を解除(※禁忌の場合もあるため注意)。 |

| 吸引圧の確認 | – 吸引装置が正常に作動しているか確認。 |

| 医師への報告 | – ミルキングで改善しない場合や、閉塞が再発する場合は速やかに医師に報告。 |

💡ワンポイントアドバイス

閉塞が続くと胸腔内圧が上昇し、緊張性気胸を引き起こす可能性があります。早急な対応が必要です。

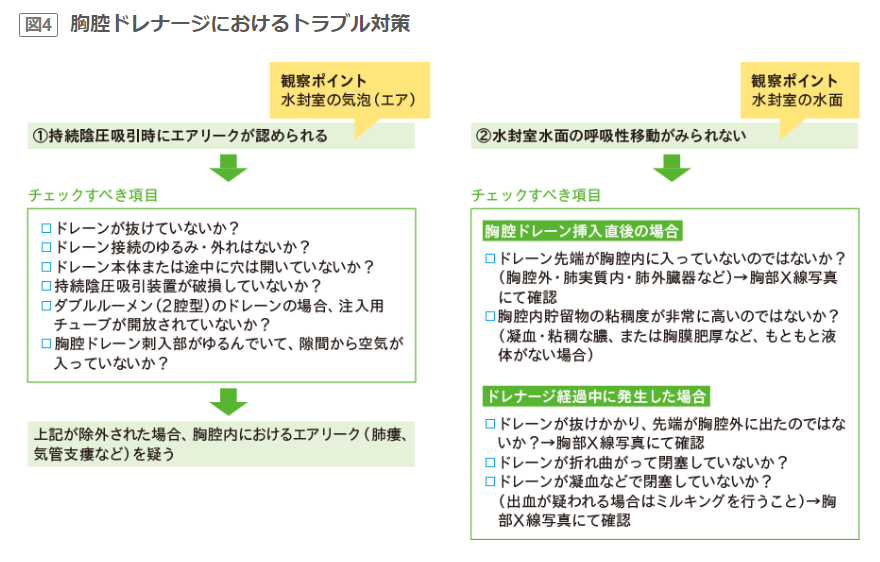

エアリークが発生した場合の対処法

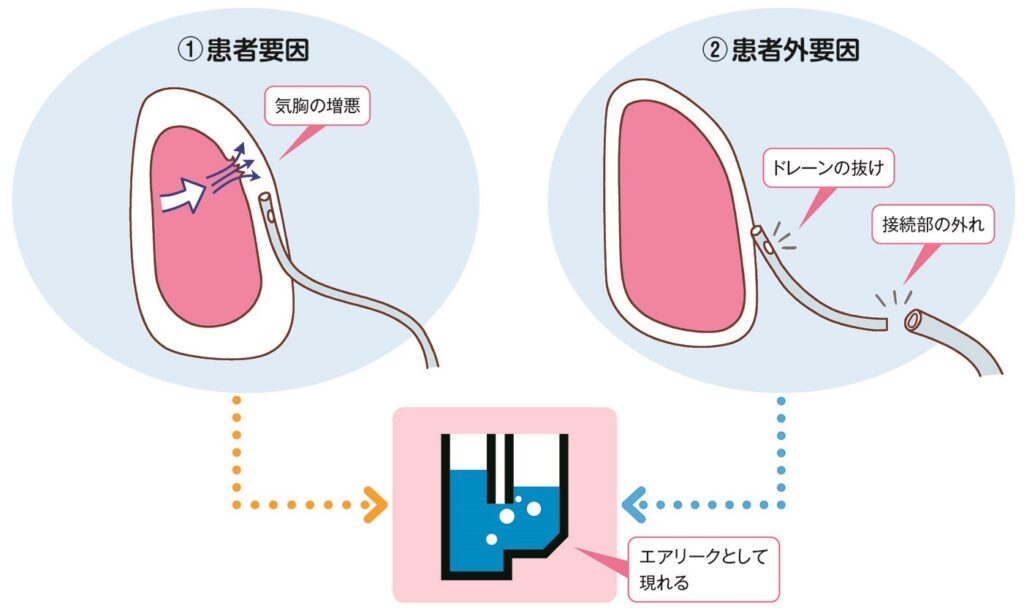

エアリークは、胸腔内から空気が漏れている状態を示します。

以下の手順で対応してください:

| 対応手順 | 具体例 |

|---|---|

| エアリークの確認 | – 水封室に気泡が見られるか確認。 – 持続的な気泡か断続的な気泡かを観察。 |

| 原因の特定 | – ドレーンの接続部が緩んでいないか確認。 – 刺入部周辺に皮下気腫がないか観察。 |

| 経過観察または医師への報告 | – 軽度のエアリーク(断続的な気泡)は経過観察。 – 持続的なエアリークや悪化が見られる場合は医師に報告。 |

💡ワンポイントアドバイス

エアリークが持続する場合、肺の損傷が進行している可能性があります。早めの対応が患者さんの安全につながります。

チェックリストを活用するのも手ですよ!!

看護rooより画像引用

緊急時のクランプ操作の注意点

クランプ操作は、胸腔ドレーン管理において慎重に行う必要があります。

誤った操作は患者さんの状態を悪化させる可能性があるため、以下のポイントを守りましょう:

| 注意点 | 具体例 |

|---|---|

| クランプのタイミング | – ドレーン交換時や抜去時など、必要最小限の場面でのみ実施。 |

| クランプの順序 | – クランプする際は、胸腔側から順に行い、解除する際は逆の順序で行う。 |

| 緊張性気胸のリスク回避 | – 気胸やエアリークがある場合は、原則としてクランプを行わない。 |

| 医師への報告 | – クランプ後に異常が見られた場合は速やかに医師に報告。 |

💡ワンポイントアドバイス

クランプ操作は必要最小限で行う必要があります。

その理由は、胸腔内を陰圧に保つことで肺が虚脱しない状態を維持するためです。

🌟順番

ロック時:患者側→機器側

解除時:機器側→患者側

クランプ操作中は、患者さんの呼吸状態やバイタルサインを綿密に観察し、異常があればすぐに対応しましょう。

胸腔ドレーンのトラブル対応は、患者さんの命を守るために非常に重要です。

これらのポイントをしっかり押さえて、緊急時にも落ち着いて対応できるようにしましょう!😊

胸腔ドレーン管理の注意点📝安全にケアするためのコツ

胸腔ドレーン管理では、患者さんの安全を守るために注意すべきポイントがいくつかあります。

ここでは、ドレーン抜去時、感染予防、そして患者さんの疼痛管理に関する具体的なコツを解説しますね!😊

ドレーン抜去時の注意点

胸腔ドレーンを抜去する際には、患者さんの状態をしっかり確認し、適切な手順を守ることが重要です。

| 注意点 | 具体例 |

|---|---|

| 抜去のタイミング | – 排液量が1日200mL未満で漿液性であることを確認。 – エアリークが消失し、胸部X線で肺の虚脱がないことを確認。 |

| 抜去時の呼吸法 | – 患者さんに深呼吸をしてもらい、呼吸を止めた状態で一気に抜去。 – 最大吸気位または最大呼気位で行う(施設の方針に従う)。 |

| 抜去後の処置 | – 創部を速やかに縫合または密閉し、胸部X線で再度確認。 – 気胸や出血の有無を観察。 |

💡ワンポイントアドバイス

抜去時に空気が胸腔内に流入しないよう、手際よく行うことが大切です。また、抜去後は患者さんの呼吸状態をしっかり観察しましょう。

感染予防のための管理方法

胸腔ドレーン管理では、感染を防ぐための徹底した衛生管理が必要です。

| 感染予防のポイント | 具体例 |

|---|---|

| 無菌操作の徹底 | – 挿入部の消毒を入念に行い、滅菌ガウンや手袋を使用。 – ドレーン接続部の清潔を保つ。 |

| 挿入部の観察 | – 発赤、腫脹、熱感、疼痛などの感染徴候がないか確認。 – 定期的にドレッシングを交換。 |

| 排液ボトルの管理 | – 排液ボトルがいっぱいになる前に交換。 – ボトルの転倒を防ぎ、逆行性感染を防止。 |

💡ワンポイントアドバイス

感染予防の基本は「清潔操作」と「早期対応」です。感染徴候が見られた場合は、すぐに医師に報告してください。

患者の疼痛管理とケアのポイント

胸腔ドレーン挿入中や抜去時には、患者さんの疼痛を適切に管理することが重要です。

| 疼痛管理のポイント | 具体例 |

|---|---|

| 疼痛評価 | – NRS(Numerical Rating Scale)などを用いて痛みの程度を評価。 |

| 薬物療法 | – 鎮痛薬(弱オピオイドや強オピオイド)を適切に使用。 – 必要に応じて局所麻酔を併用。 |

| 非薬物療法 | – 温罨法や冷罨法、リラクゼーション法を活用。 – 患者さんの体位を調整し、快適な環境を提供。 |

💡ワンポイントアドバイス

疼痛管理は患者さんのQOL向上に直結します。痛みを軽減することで、早期離床や回復を促進できます。

胸腔ドレーン管理では、患者さんの安全と快適さを第一に考え、適切なケアを行うことが大切です。

これらのポイントを実践して、安心できる看護を提供してくださいね!😊

胸腔ドレーン管理のよくある質問❓初心者が抱える疑問を解決

胸腔ドレーン管理は、初心者の看護師さんにとって難しく感じることもありますよね。

ここでは、よくあるミス、必要な道具、そして学習に役立つリソースについて解説します!😊

胸腔ドレーンの管理でよくあるミスとは?

胸腔ドレーン管理で初心者が陥りやすいミスを以下にまとめました。

これらを意識して防ぐことで、患者さんの安全を守ることができます。

| よくあるミス | 具体例 |

|---|---|

| 観察不足 | – 排液量や性状の変化を見逃す。 – 水封室の呼吸性移動やエアリークを確認しない。 |

| 固定の不備 | – ドレーンが適切に固定されておらず、移動中に抜去される。 |

| 吸引圧の設定ミス | – 吸引圧が高すぎる、または低すぎる状態で放置される。 |

| 無菌操作の不徹底 | – 挿入部や接続部の消毒が不十分で感染リスクを高める。 |

💡ワンポイントアドバイス

観察ポイントをチェックリスト化し、定期的に確認する習慣をつけるとミスを防ぎやすくなります。

胸腔ドレーンの管理に必要な道具は?

道具を確認する際にはドレーン挿入手順を把握することでスムーズに覚えられますよ🌟

胸腔ドレーン管理に必要な道具を以下にまとめました。

準備をしっかり行うことで、スムーズなケアが可能になります。

| 必要な道具 | 用途 |

|---|---|

| 胸腔ドレーン(チューブ) | – 胸腔内の空気や液体を排出するための管。 |

| 吸引装置 | – 胸腔内の陰圧を維持するために使用。 |

| 水封室付きドレナージボトル | – 空気の逆流を防ぎ、排液を収集する。 |

| 固定用テープ | – ドレーンを安全に固定するために使用。 |

| 消毒薬・滅菌ガーゼ | – 挿入部や接続部の感染予防に使用。 |

💡ワンポイントアドバイス

道具の準備は、患者さんの状態に応じて適切なものを選ぶことが重要です。特に吸引装置の設定は慎重に行いましょう。

胸腔ドレーン管理の学習に役立つリソース

胸腔ドレーン管理を学ぶためのおすすめリソースを以下にご紹介します。これらを活用して、知識を深めてくださいね!😊

| リソース名 | 内容 |

|---|---|

| 「胸腔ドレーン スライド集」 | – 病棟の勉強会用スライドがダウンロード可能。 – 水封室や吸引圧制御ボトルについて詳しく解説。 |

| 「看護の現場ですぐに役立つ ドレーン管理のキホン」 | – 新人ナース向けの入門書。図解でわかりやすく学べる。 |

| 「胸腔ドレナージの看護」特集記事 | – 胸腔ドレーンの目的、手順、管理方法を網羅的に解説。 |

| オンライン動画講座 | – 胸腔ドレーン管理の実践的な手技を動画で学べる。 |

💡ワンポイントアドバイス

勉強会や書籍だけでなく、実際の現場で経験を積むことも大切です。先輩看護師に質問しながら学ぶと理解が深まります。

胸腔ドレーン管理は、正しい知識と準備があれば安心して行えます。

これらのポイントを参考にして、患者さんに安全で質の高いケアを提供してくださいね!😊

胸腔ドレーン管理の第一歩を踏み出そう!✨

胸腔ドレーン管理は、初心者の看護師さんにとって少しハードルが高く感じるかもしれません。

しかし、基本をしっかり押さえ、観察やケアのポイントを理解することで、患者さんに安心と安全を提供できるようになります💡

この記事でご紹介した「初心者が押さえるべき5つのポイント」を実践しながら、日々の看護に役立ててくださいね。

胸腔ドレーン管理は、経験を積むことで自信を持てるようになります。

患者さんの笑顔と回復を支えるために、一歩ずつ成長していきましょう!😊