「寝衣交換の手順ってどうやるの?」「点滴中や麻痺がある患者さんの場合、何に気をつければいいの?」

そう思う方も多いのではないでしょうか。

特に新人看護師さんにとっては、患者さんの負担を減らしながら効率的に行う方法を学ぶのは大切なステップですよね✨

実は、寝衣交換をスムーズに行うには、基本的な手順を押さえつつ、患者さんの状態に応じた配慮が欠かせません。

この記事では、点滴中や麻痺がある患者さんへの対応方法を含め、寝衣交換の基本から応用までをわかりやすく解説します。

この記事では、以下のことが分かりますよ♪

- 寝衣交換の基本的な手順とコツ

- 点滴中や麻痺患者さんへの具体的な対応方法

- プライバシーや羞恥心への配慮のポイント

- 看護師としてのスキルアップにつながるヒント

患者さんに安心感を与えながら、効率的に寝衣交換を行う方法を一緒に学んでいきましょう!

寝衣交換の基本とは?初心者看護師でも安心の手順解説✨

寝衣交換は、患者さんの清潔を保ち、快適な療養生活を支える重要な看護技術です。

特に新人看護師さんにとっては、正しい手順を学び、患者さんの負担を軽減しながら行うことが大切です。

このセクションでは、寝衣交換の目的、準備、そして基本的な手順について詳しく解説します💡

寝衣交換の目的|患者さんにとっての重要性

寝衣交換には以下のような重要な目的があります:

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 清潔の保持 | 汗や排泄物、食べ物の汚れを取り除き、皮膚を清潔に保つことで感染を予防します。 |

| 快適さの提供 | 清潔な寝衣に着替えることで、患者さんが快適に過ごせる環境を整えます。 |

| 心理的安定の促進 | 身だしなみを整えることで、患者さんの自尊心や心理的安定をサポートします。 |

| 観察の機会 | 寝衣交換中に皮膚の状態やバイタルサインを観察し、異常の早期発見につなげます。 |

患者さんにとって寝衣交換は、単なる着替えではなく、身体的・心理的なケアの一環です。

看護師として、これらの目的を意識しながら丁寧に行うことが求められます✨

寝衣交換の準備|必要な道具と環境設定

寝衣交換をスムーズに行うためには、事前の準備が重要です。

以下のポイントを押さえましょう:

必要な道具

- 新しい寝衣(上着とズボン)

- バスタオル(露出を防ぐため)

- 手袋(感染予防のため)

- 汚れた寝衣を入れる袋

環境設定

- 室温調整:患者さんが寒さを感じないよう、室温を24±2℃に設定します。

- プライバシー保護:カーテンを閉め、患者さんの羞恥心に配慮します。

- 声かけ:患者さんに「これから寝衣を交換しますね」と伝え、安心感を与えます。

準備をしっかり整えることで、患者さんの負担を軽減し、効率的に寝衣交換を行うことができます🛏️

基本的な手順|上半身と下半身の交換方法

寝衣交換の基本的な手順を、上半身と下半身に分けて解説します:

上半身の交換手順

1.古い寝衣を脱がせる

- 前開きタイプの場合、ボタンを外し、肩から袖を丁寧に脱がせます。

- 片側ずつ側臥位にして、袖を抜きます。

2.新しい寝衣を着せる

- 新しい寝衣の袖口から手を通し、患者さんの腕を誘導します。

- 背中側の寝衣を整え、シワを伸ばします。

下半身の交換手順

1.古いズボンを脱がせる

- 足首までズボンを下ろし、片足ずつ脱がせます。

2.新しいズボンを履かせる

- ズボンの裾をたぐり寄せ、片足ずつ通します。

- 腰を軽く浮かせてもらい、ズボンを引き上げます。

患者さんの動ける部分は自分で動かしてもらい、残存能力を活用しましょう😊

これらの手順を丁寧に行うことで、患者さんに安心感を与えながら、快適な療養環境を提供できます❤

点滴中の患者さんへの寝衣交換|安全に行うためのコツ🩺

点滴中の患者さんへの寝衣交換は、通常の寝衣交換よりも慎重さが求められます。

点滴ルートを守りながら、患者さんの負担を最小限に抑えることが重要です。

このセクションでは、注意点、具体的な手順、そしてトラブルを防ぐための確認事項について詳しく解説します💡

点滴ルートを守るための注意点

点滴ルートを安全に保つためには、以下のポイントを押さえましょう:

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 穿刺部の確認 | 点滴の穿刺部や接続部が抜けていないか、固定がしっかりされているか確認します。 |

| ルートの位置確認 | 点滴ルートが引っ張られたり、ねじれたりしていないかを確認します。 |

| 側臥位の配慮 | 側臥位にする際、点滴ルートが身体の下にならないよう注意します。 |

| 滴下の安定性 | 点滴の滴下速度が変化していないか、逆流や空気混入がないかを確認します。 |

これらの注意点を守ることで、点滴ルートのトラブルを未然に防ぐことができます✨

点滴中の寝衣交換の具体的な手順

点滴中の患者さんへの寝衣交換は、以下の手順で行います:

1.準備

- 新しい寝衣を手の届く位置に用意します。

- 点滴ルートの状態を確認し、必要に応じて滴下を一時停止します。

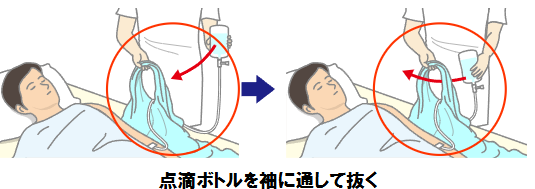

2.古い寝衣を脱がせる

- 健側(点滴をしていない側)の袖から脱がせます。

- 点滴側の袖は、点滴ボトルを袖に通しながら慎重に脱がせます。

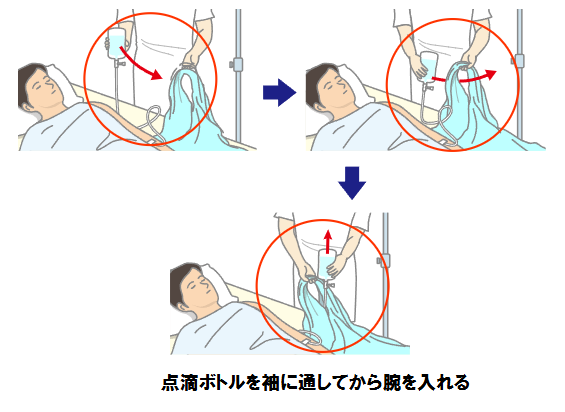

3.新しい寝衣を着せる

- 点滴側の袖から着せ、点滴ボトルを通します。

- 健側の袖を通し、背中側のシワを伸ばして整えます。

4.確認

- 点滴ルートが正常に固定されているか、滴下が安定しているかを再確認します。

- この手順を丁寧に行うことで、患者さんの負担を軽減しながら安全に寝衣交換を行えます🛏️

ナース専科より画像引用

トラブルを防ぐための確認事項

寝衣交換中にトラブルを防ぐためには、以下の確認事項を徹底しましょう:

| 確認事項 | 具体例 |

|---|---|

| 患者さんの状態確認 | バイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸)や表情の変化を観察します。 |

| 点滴ルートの固定 | ルートがしっかり固定されているか、抜去やねじれがないか確認します。 |

| 環境の整備 | 室温を適切に保ち、患者さんが寒さを感じないよう配慮します。 |

| 声かけと説明 | 患者さんに手順を説明し、安心感を与えながら進めます。 |

これらの確認を怠らないことで、患者さんの安全と快適さを確保できます❤

点滴中の寝衣交換は、患者さんの状態や点滴ルートの管理が重要です。

丁寧な手順と確認を心がけて、安全に行いましょう!

今の職場や仕事に不満があるなら、“おしごと診断”を!

職場や仕事が「なんとなく、私に合わないな…」と思うなら、「おしごと診断」をしてみましょう。あなたに合う職場や仕事が分かってスッキリするかも!

麻痺がある患者さんの寝衣交換|負担を減らす具体的な方法💡

麻痺がある患者さんの寝衣交換は、患者さんの身体的負担を軽減しながら行うことが重要です。

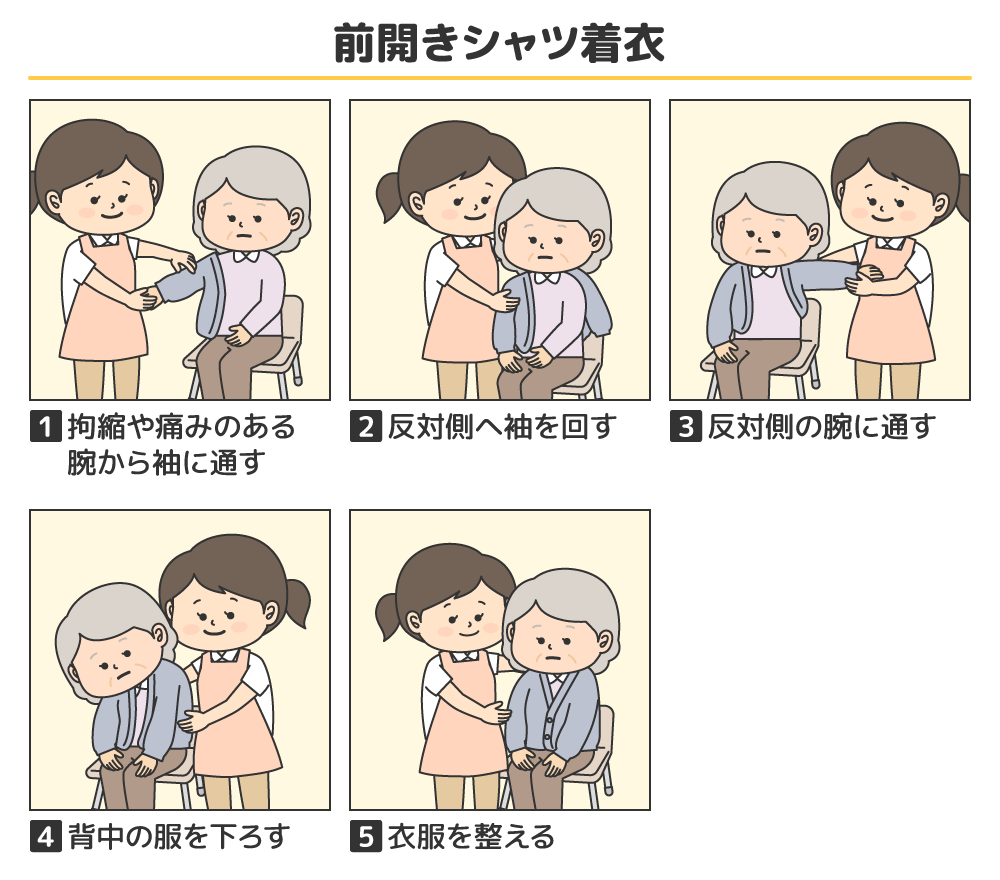

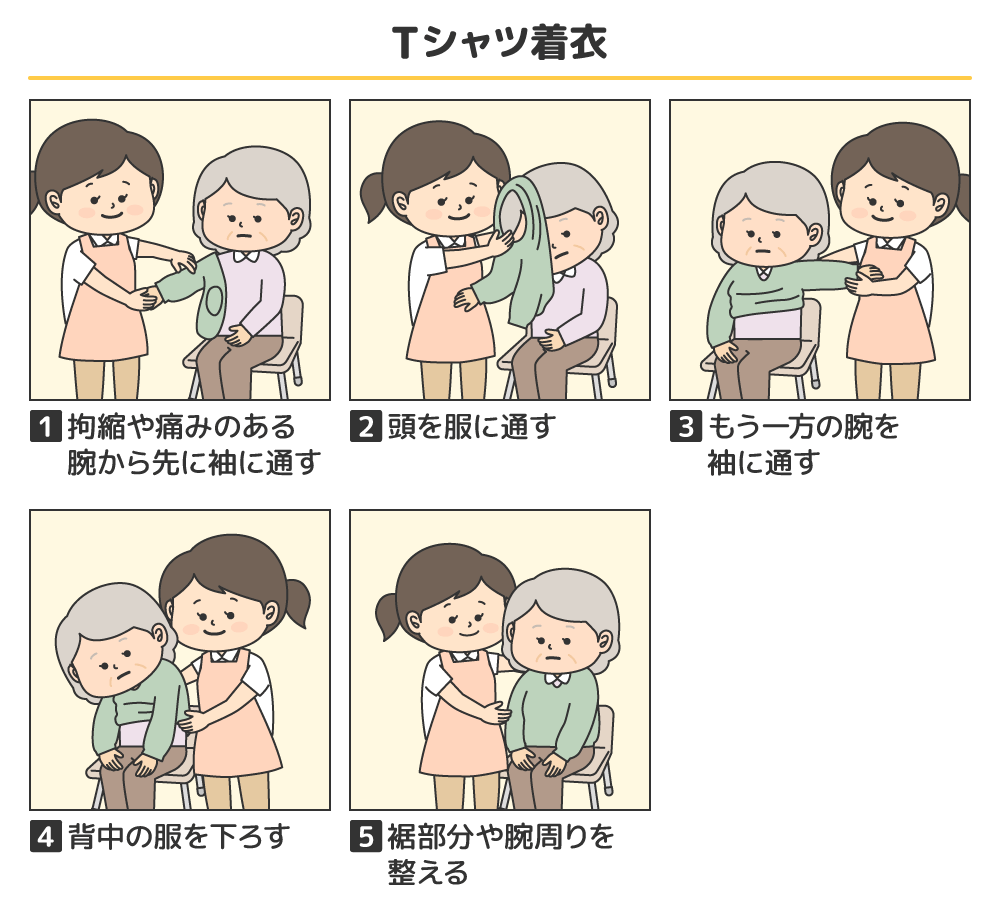

特に「脱健着患」の原則や体位変換の工夫を取り入れることで、より安全で快適なケアが可能になります。

このセクションでは、具体的な方法やコツを詳しく解説します✨

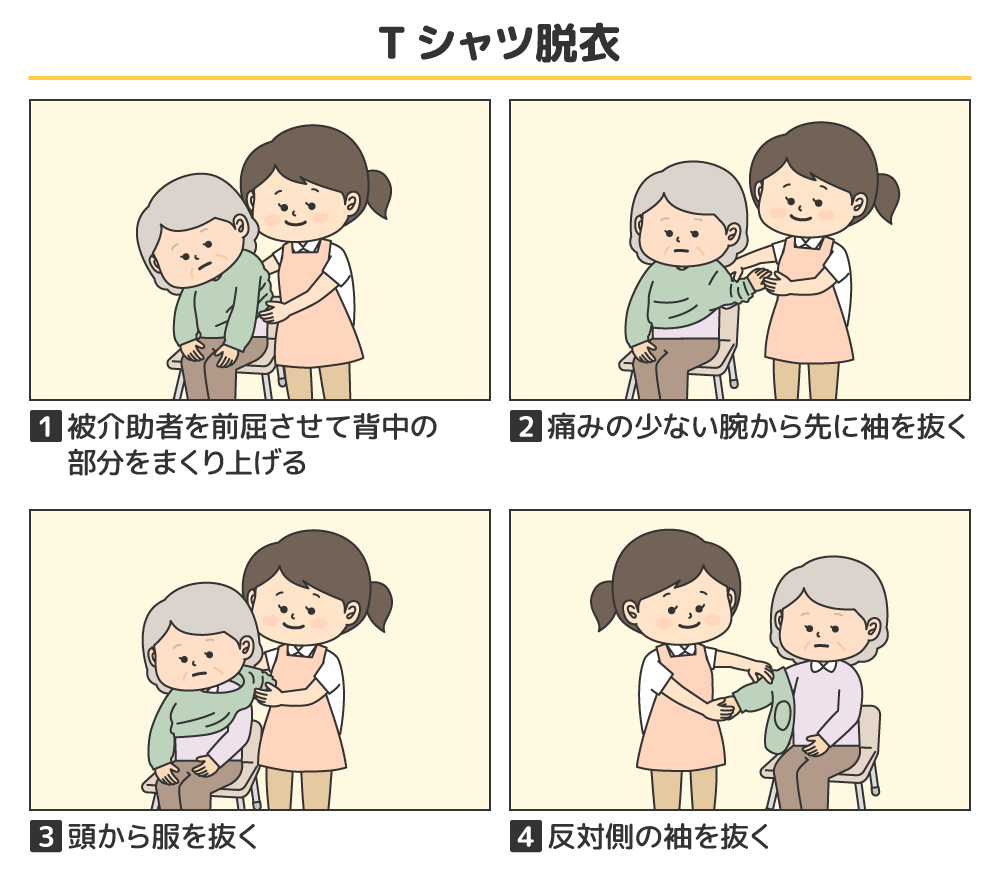

「脱健着患」の原則とは?

「脱健着患」とは、麻痺がある患者さんの衣類の着脱における基本的な原則です。

この方法を守ることで、患者さんの負担を軽減し、脱臼や皮膚トラブルを防ぐことができます。

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 脱健(健側から脱ぐ) | 健側(麻痺のない側)から衣類を脱がせることで、患側への負担を軽減します。 |

| 着患(患側から着る) | 衣類を着せる際は、患側(麻痺のある側)から袖を通すことで、スムーズに着替えができます。 |

この原則を守ることで、患者さんの身体的負担を最小限に抑え、安全に寝衣交換を行うことができます❤

介護のお仕事研究所より引用

患者さんの負担を軽減するための工夫

患者さんの負担を減らすためには、以下の工夫を取り入れることが効果的です:

| 工夫 | 具体例 |

|---|---|

| 衣類の選択 | 着脱しやすい前開きタイプや柔らかい素材の衣類を選びます。 |

| 環境の整備 | 室温を22~26℃に保ち、患者さんが寒さを感じないよう配慮します。 |

| 残存能力の活用 | 患者さんが動かせる部分は自分で動かしてもらい、残存能力を活用します。 |

| タオルやクッションの使用 | 露出部分をタオルで覆い、クッションで体位を安定させることで快適さを提供します。 |

これらの工夫を取り入れることで、患者さんが安心して寝衣交換を受けられる環境を整えることができます❤

麻痺がある患者さんへの寝衣交換は、細やかな配慮と工夫が求められます。「脱健着患」の原則や体位変換のコツを活用し、患者さんにとって快適で安全なケアを提供しましょう✨

寝衣交換時の注意点|プライバシー配慮と清潔保持のポイント🛏️

寝衣交換は患者さんの清潔を保つだけでなく、心理的な安心感を提供する重要なケアです。

そのため、プライバシーの保護や清潔保持、快適な環境作りが欠かせません。

このセクションでは、具体的な注意点と工夫を解説します✨

プライバシーを守るための環境作り

患者さんのプライバシーを守ることは、寝衣交換時の基本的な配慮です。

以下のポイントを押さえましょう:

| 配慮ポイント | 具体例 |

|---|---|

| カーテンやパーテーションの使用 | 他の患者さんやスタッフから見えないよう、カーテンやパーテーションを閉めます。 |

| 露出を最小限にする | バスタオルやタオルケットを使用して、必要以上に肌を露出しないようにします。 |

| 声かけを徹底する | 「これから寝衣を交換しますね」と声をかけ、患者さんの同意を得ながら進めます。 |

これらの工夫により、患者さんが安心してケアを受けられる環境を整えられます❤

清潔保持のためのスタンダードプリコーション

清潔保持のためには、感染予防策である「スタンダードプリコーション」を徹底することが重要です。

以下の手順を守りましょう:

1.手指衛生

- 寝衣交換の前後に、石鹸と流水またはアルコール消毒液で手を洗います。

2.個人防護具(PPE)の使用

- 必要に応じて手袋やエプロンを着用し、患者さんの体液や分泌物との接触を防ぎます。

3.清潔な寝衣の準備

- 新しい寝衣は清潔な場所に保管し、交換時に汚染されないよう注意します。

4.環境の清掃

- ベッド周辺の環境を清潔に保ち、感染リスクを最小限に抑えます。

これらを徹底することで、患者さんの健康を守りながら安全なケアを提供できます🦠✨

室温や患者さんの快適さへの配慮

寝衣交換中は肌の露出が増えるため、室温や快適さへの配慮が必要です。

以下のポイントを参考にしてください:

| 項目 | 推奨値・基準 | 備考 |

|---|---|---|

| 室温 | 22~26℃ | 高齢者や体温調節が難しい患者さんに適した温度を保ちます。 |

| 湿度 | 40~60% | 過度な乾燥や湿気を防ぎ、快適な環境を維持します。 |

| 照明 | 明るすぎず暗すぎない適度な照度 | 患者さんがリラックスできる環境を作ります。 |

また、患者さんの希望を聞きながら、タオルケットで体を覆うなどの工夫を取り入れると、より快適なケアが可能です❤

寝衣交換は、患者さんの身体的・心理的な負担を軽減するための重要なケアです。

プライバシーの保護、清潔保持、快適な環境作りを徹底し、患者さんに安心感を提供しましょう✨

看護師が知っておきたい寝衣交換の観察項目と対応策📋

寝衣交換は、患者さんの清潔を保つだけでなく、体調や心理状態を観察する重要な機会でもあります。

このセクションでは、皮膚の状態やバイタルサインの変化、心理的負担を軽減する方法について詳しく解説します✨

観察すべき皮膚の状態と異常の兆候

寝衣交換時には、患者さんの皮膚の状態をしっかり観察することが大切です。

以下のポイントを確認しましょう:

| 観察項目 | 具体例 |

|---|---|

| 乾燥や湿潤 | 皮膚が乾燥してひび割れていないか、または湿潤して剥がれやすくなっていないか。 |

| 発赤や熱感 | 炎症や感染の兆候として、赤みや熱を帯びている部分がないか。 |

| 褥瘡の兆候 | 骨の突出部に圧迫による変色や硬化がないか。 |

| 浮腫や傷 | 浮腫がある場合、皮膚が損傷しやすくなっていないか、傷やあざがないか。 |

これらの異常を早期に発見することで、褥瘡や感染症の予防につながります❤

バイタルサインの変化への対応

寝衣交換中や体位変換時には、バイタルサインの変化に注意を払いましょう。以下の対応策を参考にしてください:

1.事前確認

- 寝衣交換を始める前に、血圧、脈拍、体温、呼吸数などを確認します。

2.体位変換時の注意

- 側臥位や仰臥位に変える際、呼吸が苦しくなっていないか、顔色が変わっていないかを観察します。

3.異常時の対応

- バイタルサインに大きな変化が見られた場合は、作業を中断し、患者さんを安静にさせます。

これらの対応を徹底することで、患者さんの安全を守ることができます🩺✨

患者さんの心理的負担を軽減する方法

寝衣交換は、患者さんにとって羞恥心や不安を伴う場合があります。

以下の方法で心理的負担を軽減しましょう:

| 工夫 | 具体例 |

|---|---|

| 声かけの徹底 | 「これから寝衣を交換しますね」と説明し、患者さんの同意を得ながら進めます。 |

| プライバシーの保護 | カーテンを閉めたり、バスタオルで体を覆うことで露出を最小限にします。 |

| 患者さんのペースに合わせる | 無理に急がず、患者さんのペースに合わせて作業を進めます。 |

| 快適な環境作り | 室温を22~26℃に保ち、寒さや暑さを感じないよう配慮します。 |

これらの配慮を行うことで、患者さんが安心してケアを受けられる環境を提供できます❤

寝衣交換は、患者さんの身体的・心理的な状態を観察し、適切に対応する重要なケアです。

皮膚の状態やバイタルサインの変化を見逃さず、心理的負担を軽減する工夫を取り入れながら、安全で快適なケアを提供しましょう✨

何気ない会話から普段聞けない不安なんかも打ち明けてくれるかもしれません。

患者さんに寄り添う寝衣交換で、安心と快適を届けましょう✨

寝衣交換は、患者さんの清潔を保つだけでなく、心身の健康を支える大切なケアです。

この記事でご紹介した基本から応用までの手順やコツを活用し、患者さん一人ひとりに合った丁寧な対応を心がけてください。

点滴中や麻痺のある患者さんへの配慮、プライバシー保護、心理的負担の軽減など、細やかな気遣いが患者さんの安心感と快適さにつながります。

看護師としての技術を磨きながら、患者さんの笑顔を引き出せるケアを目指していきましょう。