「小脳って運動を調整するって聞くけど、具体的にどんな働きをしているの?🤔」

「小脳に異常があるとどんな症状が出るの?どうやって検査するの?」

「看護師として患者さんの観察やケアにどう役立てればいいのか知りたい!」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😊

この記事では

-

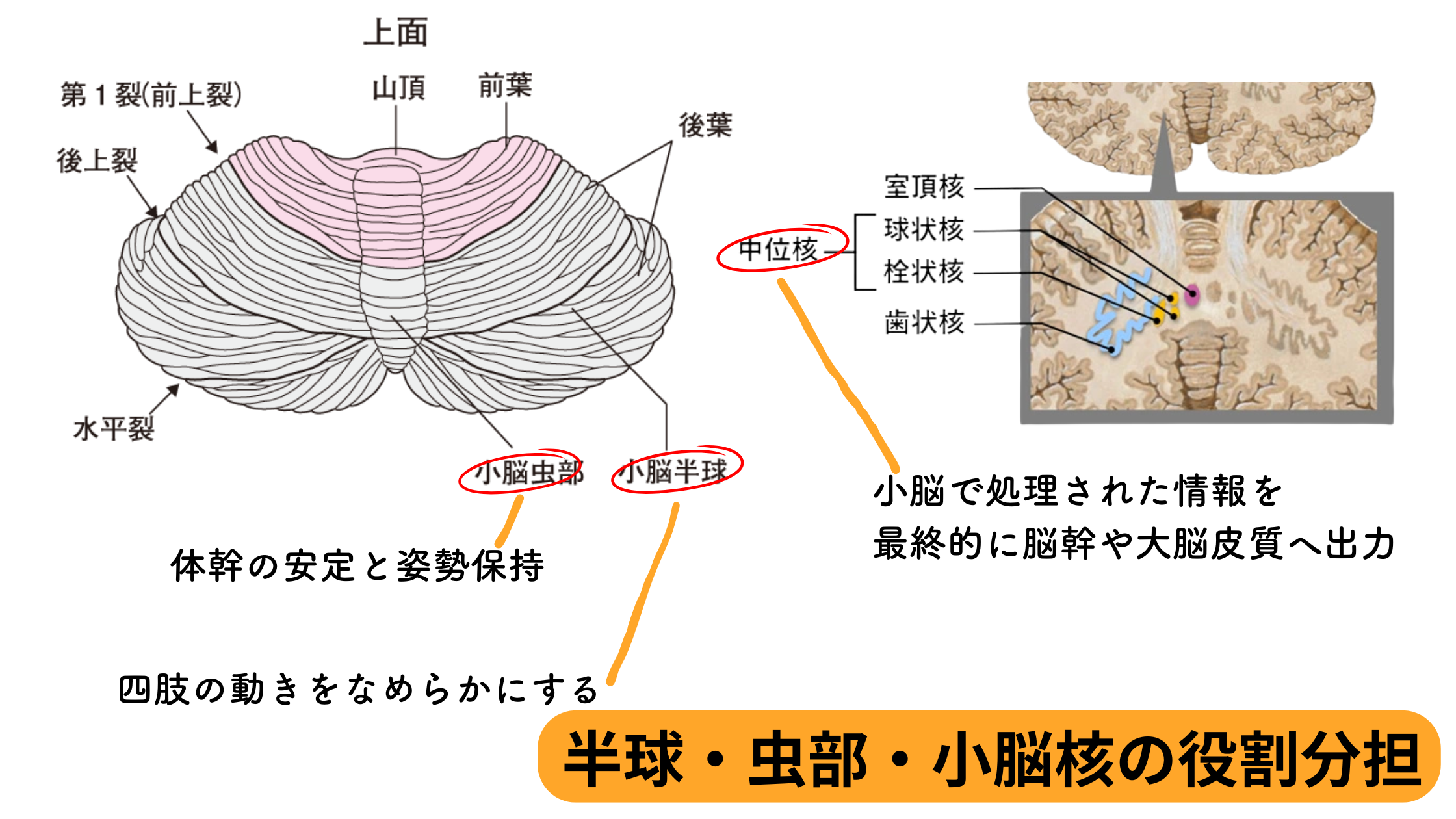

小脳の基本構造(半球・虫部・小脳核)とその役割

-

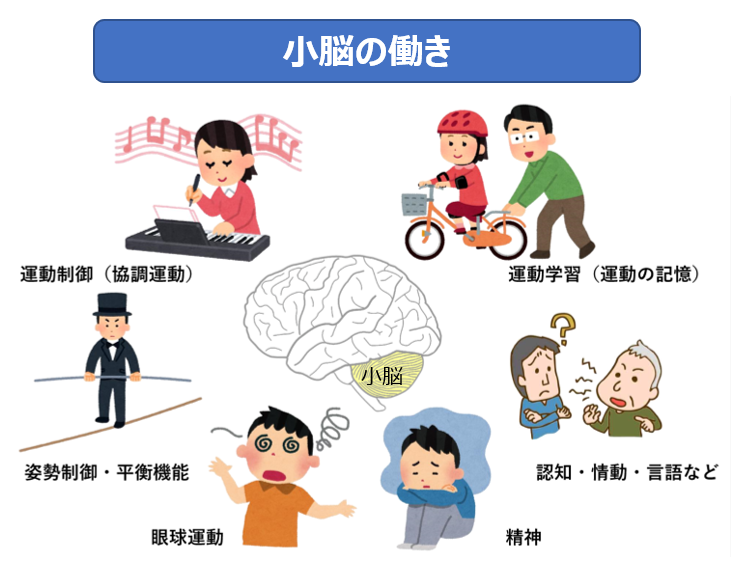

運動・姿勢・学習など小脳の働き

-

小脳障害で見られる代表的な症状と検査法

-

看護に役立つ観察ポイントとケアの工夫

-

最新研究から見る小脳の新しい役割

が分かりますよ♪✨

ポイント👉

小脳の役割は協調運動・姿勢保持・運動学習!!

「運動の調整役」として体のバランスや協調運動を支えるだけでなく、学習や認知にも関わる重要な臓器です。

看護師が小脳の働きを理解することで、患者さんの異常にいち早く気づき、適切な観察やケアに活かすことができます。

この記事では、小脳の基礎知識から臨床で役立つ症状・検査・看護ケアまでをわかりやすく解説していきます🩺🧠✨

🧠 小脳ってどんなところ?場所と基本の役割をやさしく解説

からだの動きを“なめらかに整える司令塔”――それが小脳です。

ここではまず、小脳がどこにあるのか、どんな形と構造をしているのか、そして看護で小脳の「働き」を学ぶ意味を新人さんにもわかりやすくお話しします。

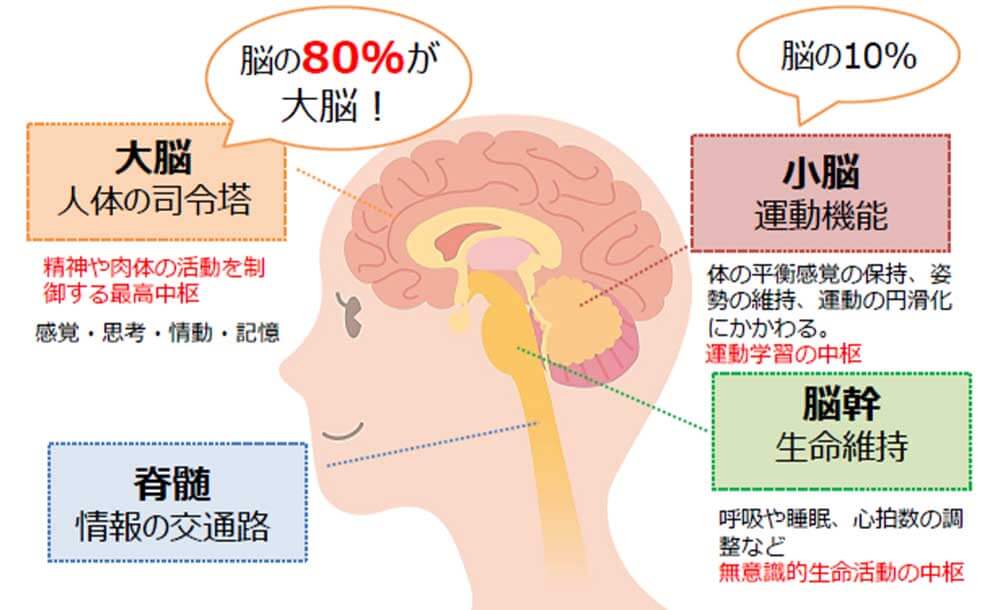

📍 小脳はどこにあるの?大脳との位置関係

小脳は頭蓋底の後ろ側(後頭蓋窩)にあり、上は後頭葉、前は脳幹(橋・延髄)に接しています。

第4脳室をはさんで脳幹と向かい合い、上・中・下小脳脚という3本の“連絡道路”で脳幹と情報をやり取りします。

真ん中の虫部が体幹のバランスを、左右の半球が四肢のきめ細かな協調運動を担います。

位置関係をつかむと、病変部と症状のつながりがグッと理解しやすくなりますよ😊

| 見るポイント | 位置・構造 | 看護に役立つ一言メモ |

|---|---|---|

| 上方 | 後頭葉(小脳テントで隔てられる) | 後頭部外傷・テント下病変は意識変化に注意 |

| 前方 | 脳幹(橋・延髄)/第4脳室 | 後頭蓋窩出血は急変リスク。嘔吐・意識レベル観察 |

| 中央 | 虫部 | 体幹失調→座位保持・起立時の見守り強化 |

| 側方 | 小脳半球 | 四肢協調運動障害→細かな手技ADLの変化に気づく |

| 連絡路 | 上/中/下小脳脚 | 前庭系と連携→めまい・眼振の観察がカギ |

🧩 小脳の大きさと形の特徴

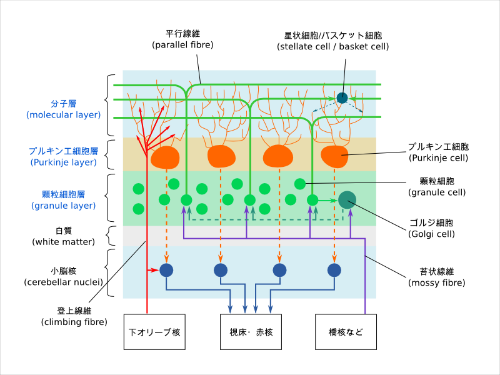

小脳は脳全体の体積の約10%ほどですが、神経細胞は全脳の半数以上を占めるといわれる“高性能・高密度”エリア。

表面は葉(フォリア)という細かいしわがびっしりで、情報処理の効率がとても高いのが特徴です。

形と層構造・区分をざっくり押さえると、小脳の全体像が見えてきますよ👀

| 構造の層・区分 | ざっくり機能 | 例:観察に活きるポイント |

|---|---|---|

| 皮質3層(分子層・プルキンエ細胞層・顆粒層) | 入出力の調整・誤差学習 | 動作の“ぎこちなさ”や目標到達の誤差(測定障害) |

| 虫部 | 体幹バランス・姿勢制御 | 立ち直り反応、座位保持、ふらつきの有無 |

| 半球 | 四肢の協調運動・巧緻性 | 字が乱れる、ボタンが留めにくい等のADL変化 |

| 片葉小節葉(前庭小脳) | 平衡・眼球運動 | 眼振、めまい、船酔い様の訴え |

| 小脳核(歯状核など) | 出力の最終ハブ | 症状の左右差・運動開始のスムーズさ |

ポイント👉:形=働きの地図です。どの区分がやられているかを意識すると、症状の意味づけがしやすくなります❤

🩺 看護の学びに必須!小脳が重要な理由

小脳の「働き」は協調運動・姿勢保持・運動学習の3本柱。

ここが障害されると、運動失調、測定障害(狙いが外れる)、断綴言語(スキャンニングスピーチ)、眼振などが出やすく、転倒・誤嚥・ADL低下につながります。

だからこそ看護では、早期に“ぎこちなさ”を見つけ、具体的な安全配慮とリハビリ連携につなげることが大切です。

| 症状・徴候 | 観察のコツ | すぐできるケアのヒント |

|---|---|---|

| ふらつき・体幹失調 | 立位・方向転換・座位保持を比較して観る | 起立・移乗時の見守り強化、歩行補助具の調整 |

| 手のぎこちなさ(巧緻性低下) | コップを持つ/ボタン留め/箸の操作 | 食事は滑り止めマット使用、衣類はボタン少なめに |

| 言葉が区切れる・聞き取りにくい | 会話速度・発語のリズムを評価 | 環境ノイズを減らす、ゆっくり・短文で確認 |

| 眼振・めまい・嘔気 | 眼球運動と訴えのタイミング | 体位変更はゆっくり、吐物誤嚥予防の体位保持 |

| 学習しにくい・反復で改善 | 繰り返しで上手くなるかを観察 | 反復練習を支援、成功体験を言語化して励ます |

新人さんでも、上の表を意識してベッドサイドでチェックすれば、

転倒予防や早期リハ介入につなげやすくなりますよ✨

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

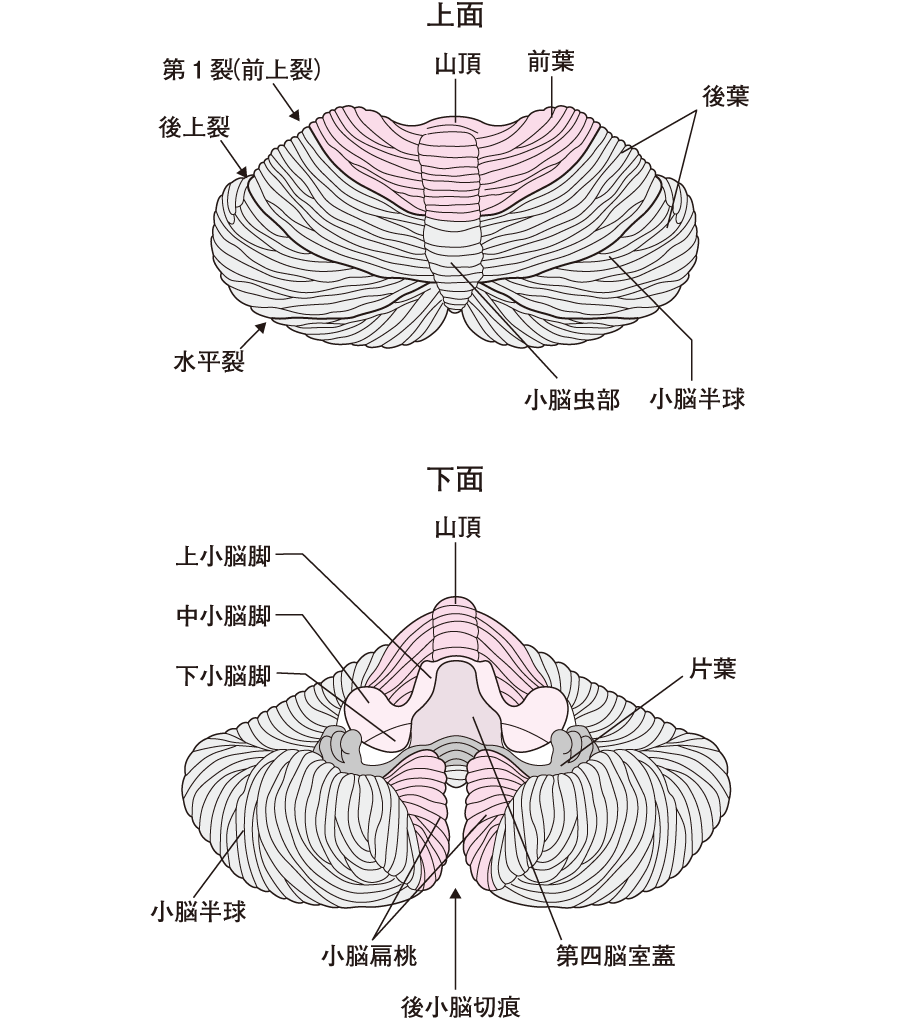

⚖️ 小脳の構造をみてみよう|半球・虫部・小脳核のポイント

小脳の「働き」を理解するためには、その構造の役割分担を知ることが大切です。

小脳は大きく分けて半球・虫部・小脳核に分かれており、それぞれが異なる運動や姿勢の調整を担っています。

ここでは、新人看護師さんでもイメージしやすいように整理して解説していきますね❤

🤲 小脳半球の役割|手足の協調運動をコントロール

小脳半球は、主に四肢の動きをなめらかにする部分です。

例えば、コップを持つ、字を書く、歩くといった動作を“ぎこちなくなく、スムーズ”にするのが役割です。

障害されると「測定障害(狙った所に手が届かない)」「企図振戦(動作の終わりに震える)」が出やすくなります。

| 正常時の働き | 障害時の症状 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|

| 四肢の巧緻運動を滑らかにする | 狙いが外れる、手足が震える | 食事や更衣の様子を観察、ADL支援の工夫 |

🧍♀️ 虫部の役割|体幹のバランスと姿勢保持

小脳の中央にある虫部は、体幹の安定と姿勢保持を司ります。

歩行や立位保持に欠かせない部分で、障害されると体幹失調が出て、ふらつきや転倒の危険性が高くなります。

| 正常時の働き | 障害時の症状 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|

| 立位や座位を安定させる | 座れない、ふらつく、まっすぐ立てない | ベッドサイドでの座位保持の安定性を確認 |

🧩 小脳核とは?動作の出力を担う重要拠点

小脳の中枢にある小脳核(歯状核・中位核・室頂核など)は、小脳で処理された情報を最終的に脳幹や大脳皮質へ出力する“ハブ”のような役割を持ちます。

この部分に異常があると、症状は全般的で強く出やすく、歩行障害・めまい・協調運動障害が目立ちます。

| 小脳核 | 主な役割 | 関連症状 |

|---|---|---|

| 歯状核 | 手足の巧緻運動 | 測定障害、企図振戦 |

| 中位核 | 四肢・体幹の協調 | ぎこちない動き |

| 室頂核 | 姿勢保持、眼球運動 | 体幹失調、眼振 |

👉 ポイント

小脳は“全体でひとつの働き”をしているように見えますが、実際には半球・虫部・小脳核の役割分担があるんです。

看護で症状を観察するときも、「どの部分の働きがうまくいっていないのか?」を意識すると、患者さんの異常の背景を理解しやすくなりますよ❤

🤹 小脳の働きまとめ|運動・姿勢・学習まで幅広い機能

小脳は「運動を調整する場所」とよく言われますが、実際には姿勢・平衡の維持、学習や認知にまで関わっています。

ここでは小脳の代表的な働きを順番に整理してみましょう❤

🏃 協調運動をスムーズにする小脳の働き

小脳は、手足の動きをタイミングよく組み合わせる調整役です。

例えば、ペンで字を書くとき、呼吸に合わせて力を入れたり抜いたりして、なめらかに線を引けるのは小脳のおかげです。

| 正常 | 障害時 | 看護で注目すべきこと |

|---|---|---|

| 動作がスムーズでぎこちなさがない | 測定障害(狙いが外れる)、企図振戦(震え) | 食事動作、整容動作のぎこちなさを観察 |

⚖️ 姿勢保持と平衡感覚のサポート

小脳は体幹バランスや重心のコントロールを担います。

歩行中に転ばないのも、小脳が無意識に筋肉を調整してくれるからです。

障害されると、ふらつきや転倒リスクが高まるため、ベッドサイドでの座位や歩行の観察が大事になります。

| 正常 | 障害時 | 看護で注目すべきこと |

|---|---|---|

| まっすぐ立てる、座れる | ふらつき、立ち直り反応の低下 | 座位保持、歩行介助、転倒予防策 |

📚 運動学習とフィードバック・フィードフォワード機能

小脳は「練習で上手になる仕組み」に深く関わります。

-

フィードバック:動作中の誤差を修正する

-

フィードフォワード:次の動作を予測して準備する

この2つを繰り返すことで、スポーツやリハビリでの「慣れ」や「コツをつかむ」が生まれます。

| 機能 | 具体例 | 看護での活かし方 |

|---|---|---|

| フィードバック | コップから水を飲むとき、傾きすぎを修正 | 失敗しても繰り返せば改善するかを観察 |

| フィードフォワード | 階段を上がる前に姿勢を調整 | 動作前の準備姿勢や表情に注目 |

🧠 実は認知や言語にも関与している小脳

近年の研究では、小脳は運動だけでなく認知機能や言語、感情調整にも関与していることが分かっています。

-

言語:発音をなめらかにする(小脳障害で断綴言語が出やすい)

-

認知:注意や作業記憶の一部をサポート

-

感情:不安やストレス反応の調整にも関与

看護の現場では「話しにくそう」「集中が続かない」なども小脳障害のサインになることがあります。

👉 ポイント

小脳は「運動だけ」ではなく、姿勢・学習・認知まで幅広い働きを持っています。

新人看護師さんは「小脳=動きの調整」とだけ覚えがちですが、もう一歩踏み込んで理解すると、患者さんの症状と結びつけやすくなるんです❤

🚨 小脳に異常があるとどうなる?代表的な症状と検査方法

小脳は体の動きを調整する“陰の司令塔”なので、障害があると運動やバランスの異常がとても分かりやすく出ます。

看護師としては、こうした症状を見逃さず、早期に気づくことが大切です。

ここでは小脳障害でよくみられる症状と、診断に役立つ検査法を解説していきますね❤

🤕 小脳障害でみられる主な症状(運動失調・眼振・構音障害など)

小脳の働きが低下すると、以下のような症状が現れます。

| 症状 | 特徴 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|

| 運動失調 | 動作がぎこちない、目的の場所に手足が届かない | コップを持つ、ボタンを留める様子をチェック |

| 測定障害 | 狙った所に正確に動かせない | 鼻→指→鼻の動作がぶれる |

| 企図振戦 | 動作の終わりに震えが出る | 食事動作の際にスプーンが震える |

| 断綴言語 | 途切れ途切れで抑揚のない話し方 | 会話のテンポや発音を観察 |

| 眼振 | 眼球が不随意に揺れる | めまいの訴えと合わせて観察 |

| 体幹失調 | 座れない、立てない、ふらつく | 座位保持や歩行時の安定性を確認 |

👉 これらは転倒や誤嚥、コミュニケーション困難などにつながるため、看護のリスク管理に直結する症状です。

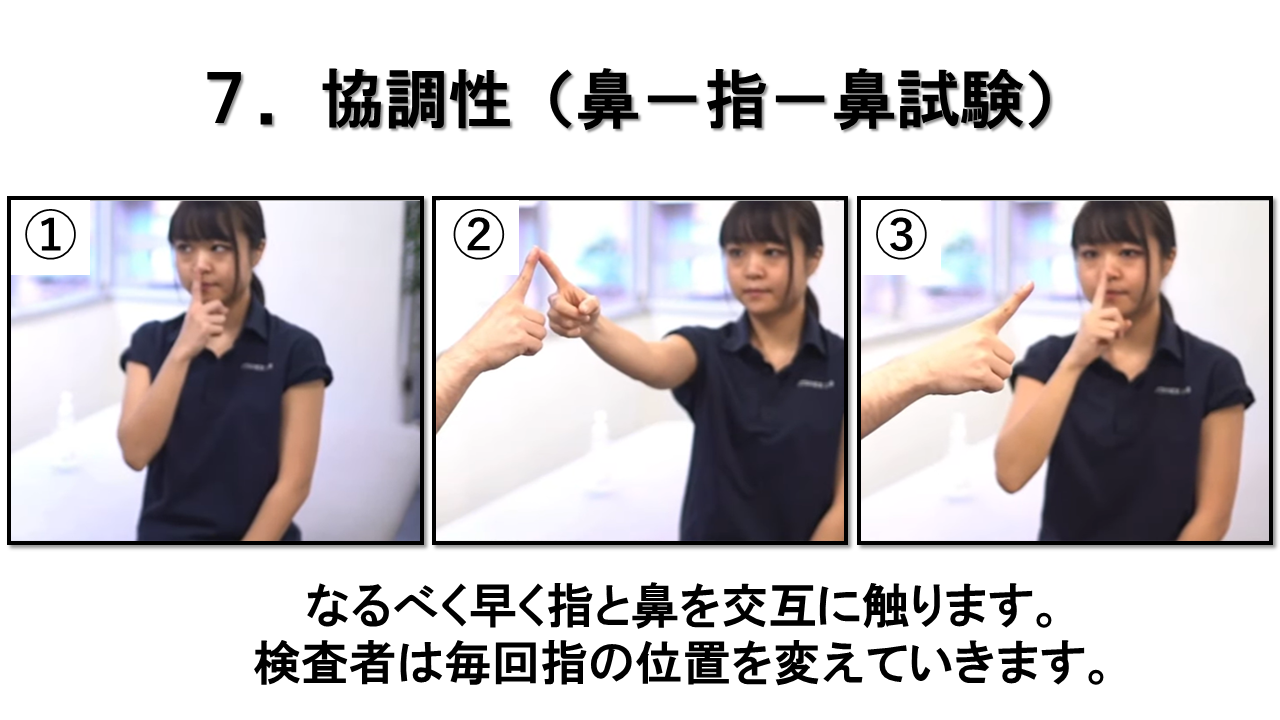

🧪 鼻指鼻試験・踵膝試験など代表的な検査法

小脳障害の有無を調べるために、神経内科でよく行われる簡単な検査があります。

看護師も知っておくと観察力がアップしますよ😊

| 検査法 | 方法 | 正常 | 異常(小脳障害のサイン) |

|---|---|---|---|

| 鼻指鼻試験 | 患者に自分の鼻→検者の指→鼻を繰り返させる | 正確に指先に触れられる | 指に届かない、震える、軌跡が乱れる |

| 踵膝試験 | 仰臥位で、踵を反対側の膝に当てて下ろす | 真っ直ぐ膝から脛に沿って下ろせる | 踵が滑る、蛇行する |

| ロンベルグ試験 | 両足を揃えて閉眼 | 体が安定する | ふらつきや転倒 |

👉 検査は医師が行うことが多いですが、看護師も動作を理解しておくと、日常の観察で異常に早く気づけます。

🩺 臨床でよく遭遇する疾患例(小脳出血・変性症など)

小脳の障害はさまざまな疾患で起こります。

代表的なものを整理してみましょう。

| 疾患 | 特徴 | 看護で気をつけたいこと |

|---|---|---|

| 小脳出血 | 急激な頭痛、めまい、嘔吐、ふらつき | 急変リスクが高い。バイタル・意識変化の観察必須 |

| 小脳梗塞 | 急な運動失調、歩行障害 | 発症早期の観察で異常を見逃さない |

| 小脳変性症 | ゆっくり進行する歩行障害や言語障害 | 長期的なADL低下に合わせたケアプランが必要 |

| 多発性硬化症 | 再発・寛解を繰り返し、小脳症状が出ることも | 疲労や体温上昇で悪化するため環境調整が重要 |

👉 ポイント

小脳の異常は「ぎこちなさ」「ふらつき」「話しにくさ」など、日常動作の変化として現れます。

看護師が小さな違和感に早く気づけるかどうかが、安全管理にも患者さんの生活の質にも大きく関わってきますよ❤

🩺 看護に役立つ!小脳の働きを理解する観察とケアのヒント

小脳の働きを理解すると、患者さんの小さな変化に早く気づき、リスクを減らす看護につながります。

ここでは、新人看護師さんが実際の現場で役立てやすい「観察の視点」と「ケアの工夫」を紹介しますね❤

👀 歩行・姿勢・日常生活動作の観察ポイント

小脳障害では、歩行や姿勢、日常生活のちょっとした動作に特徴が出ます。

| 観察項目 | 正常 | 異常のサイン | 看護での対応例 |

|---|---|---|---|

| 歩行 | 安定して真っ直ぐ歩ける | 千鳥足、ふらつき、方向転換でバランス崩す | 歩行介助、転倒防止マット設置 |

| 姿勢 | 座位・立位が安定 | 体幹が揺れる、座っていられない | 座位保持具の使用、看護師が側で見守る |

| 日常生活動作 | ボタン留め・字を書く・食事がスムーズ | 動作がぎこちない、失敗が増える | 更衣の工夫(マジックテープ服)、食事環境の調整 |

👉 ポイントは、普段のADLとの違いを意識して観察することです😊

🗣️ 患者へのわかりやすい説明の工夫

小脳の障害は、患者さん本人が「なんでうまくできないの?」と不安になることが多いです。

看護師がわかりやすく伝えることで、安心感につながります。

-

難しい専門用語は避けて、「小脳は体のバランスをとるナビゲーターのような役割」と説明

-

動作の失敗を責めず、「病気の影響だから一緒に工夫していこう」と声かけする

-

短く区切った指示でサポート(「右手をあげて…はい次は左手」など)

👉 看護師の一言で、患者さんの自尊心や意欲が守られます❤

🤝 リハビリやケアプランで活かせる小脳の知識

小脳は練習すれば少しずつ動作が改善する(運動学習)特徴があるため、リハビリととても相性がいい臓器です。

| ケアの場面 | 小脳の特徴 | 看護でできる工夫 |

|---|---|---|

| リハビリ訓練 | 繰り返しで上達する | 成功体験を声に出して共有、「今の動きよかったですね」などポジティブフィードバック |

| 食事介助 | 動作が震えても繰り返しで改善 | 食具を工夫(太めのスプーン、滑り止め付きトレー) |

| 排泄・更衣 | 巧緻動作が難しい | ボタンなし衣服、トイレ動作の手順化で負担軽減 |

👉 新人さんも、観察ポイントと合わせてケアの工夫を意識するだけで、患者さんの安全と自立支援に大きく貢献できますよ😊

🔬 最新研究から見る小脳の新しい役割とこれからの看護

近年の研究では、小脳は「運動の調整役」だけでなく、認知や感情にも深く関わっていることがわかってきました。

看護師にとっても、この新しい知見を知っておくことは、患者理解やケアの幅を広げるヒントになりますよ❤

🧠 小脳と認知機能・感情のつながり

-

小脳は「考える脳(大脳皮質)」と密接に連携しており、注意・記憶・言語をサポートしていることが判明しています。

-

さらに、小脳は不安や感情の調整にも関わり、うつ症状や認知症とも関連があるといわれています。

👉 看護の現場でも「注意が続かない」「気分の落ち込みが強い」患者さんでは、小脳の関与を視野に入れて観察すると理解が深まります。

🔄 小脳の可塑性とリハビリへの応用

小脳には「神経可塑性(脳が変化・回復する力)」が高く、リハビリや反復訓練で改善が見込めます。

-

例:脳卒中後の運動訓練で小脳が再び活性化する

-

例:バランストレーニングや反復練習で歩行が安定してくる

👉 看護師は、患者さんが「少しずつできるようになる過程」を支援し、ポジティブな声かけで学習を後押しすることが大切です😊

👵 高齢社会で注目される小脳機能の維持と予防

高齢化に伴い、小脳の萎縮や機能低下が増えるといわれています。

-

転倒リスクの増加

-

認知症との関連

-

ADL低下による生活の質の低下

そのため、日常的な運動・バランス訓練、そして認知機能の維持が小脳の健康にもつながります。

👉 看護師として、高齢者に「体を動かす習慣」や「脳トレ・会話」などを取り入れるよう促すことは、予防看護の一環になるんです❤

👉 ポイント

小脳は「運動」だけではなく、認知・感情・予防医療まで関わる多機能な臓器です。看護師がこの最新知見を理解しておくと、患者さんへの説明やケアの視点がぐっと広がりますよ✨

📌 まとめ|小脳の働きを理解して看護に活かそう

ここまで、小脳の「働き」について基礎から最新研究まで見てきました。

おさらいしておきましょう❤

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 小脳の位置・構造 | 後頭蓋窩にあり、虫部・半球・小脳核に分かれる |

| 小脳の主な働き | 協調運動、姿勢保持、運動学習、認知や感情の調整 |

| 小脳障害の症状 | 運動失調、眼振、断綴言語、体幹失調など |

| 検査法 | 鼻指鼻試験、踵膝試験、ロンベルグ試験 |

| 看護に役立つ視点 | 歩行・姿勢・ADLの観察、わかりやすい説明、ケアの工夫 |

| 最新研究 | 小脳の可塑性、認知機能や感情とのつながり、高齢者ケアへの応用 |

✨ まとめると、小脳は「運動の調整役」だけでなく、姿勢・学習・認知まで幅広く関わるとても大切な臓器です。

看護師が小脳の働きを理解しておくことで、患者さんの異常を早期に発見でき、より安全で質の高いケアにつなげることができます。

これから実習や臨床で患者さんを観察するときに、ぜひ「小脳の働き」という視点を意識してみてくださいね❤

<参考・引用>

ニューロリハビリ研究所

日吉台病院

ビジュアル生理学

つだ小児科クリニック

あたまナビ