患者さんに「食物繊維って何?」「セルロースって体にいいの?」と聞かれた時、うまく説明できなくて困ったことはありませんか?🤔

忙しい業務の中で、栄養指導に必要な情報を効率よく学びたい、エビデンスに基づいた確かな知識を身につけたい…

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

- セルロース(不溶性食物繊維)の基本的な知識

- セルロースがもたらす健康効果とそのメカニズム

- 患者さんの食生活にセルロースを効果的に取り入れる具体的な指導方法

- セルロース摂取の際の注意点やよくある質問への回答

が分かりますよ♪

患者さんへのセルロースの栄養指導を成功させるには、単なる知識の伝達だけでなく、患者さんの生活に寄り添った具体的なアドバイスと、よくある疑問に分かりやすく答えるスキルが重要なんです。

この記事では、セルロースの基礎から、患者さんに「なるほど!」と納得してもらえる実践的な栄養指導術まで、看護師さんが日々の業務で自信を持って活用できる情報をお届けします。

一緒にセルロースのプロを目指しましょう!💪

セルロースの基本を知ろう:炭水化物と食物繊維の分類🩺✨

私たちの身近にある「セルロース」も、実は炭水化物の一種なんです。

ここでは、セルロースを正しく理解するために、まずは炭水化物全体の分類から、その特徴までを一緒に見ていきましょうね。

炭水化物ってなに?糖質と食物繊維に分かれるってホント?💡

「炭水化物」と聞くと、ごはんやパン、麺類などを思い浮かべる方が多いかもしれませんね。

実は炭水化物は、私たちの体を動かす大切なエネルギー源になる「糖質」と、ほとんど消化されない「食物繊維」の大きく2つに分けられるんですよ。

食物繊維って色々あるの?セルロースはどんなタイプ?🧐

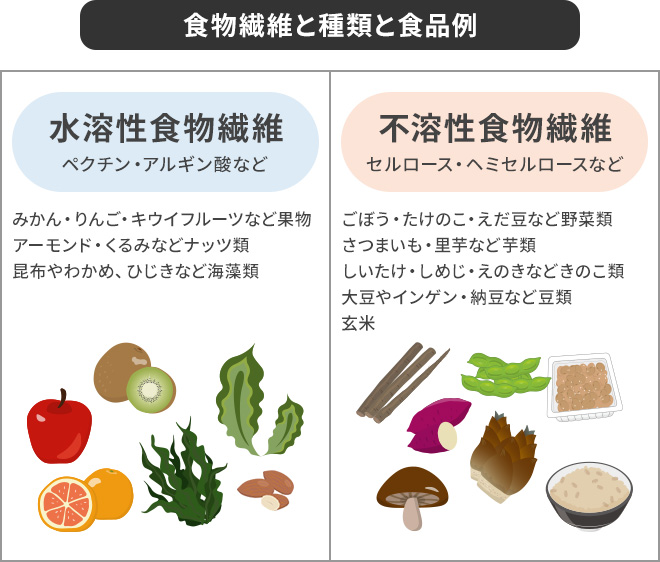

食物繊維には、水に溶ける性質を持つ「水溶性食物繊維」と、水に溶けにくい性質を持つ「不溶性食物繊維」の2種類があるんです。

それぞれ体の中で異なる働きをするんですよ。

そして、私たちの今日の主役である「セルロース」は、この「不溶性食物繊維」の代表格なんです!🌟

セルロースって「不溶性食物繊維」なのね!一体どんな性質を持っているの?🤔💡

はい、その通りです!

セルロースはまさに「不溶性食物繊維」の代表選手なんです。

では、一体どんなユニークな性質を持っているのでしょうか?

セルロースは、主に植物の細胞壁の主成分として存在しています。

野菜や果物のシャキシャキとした歯ごたえ、ごぼうやセロリのスジなど、私たちが普段食べている植物の「形」を保っているのが、このセルロースなんです🌿

このセルロースが私たちの体内でほとんど消化されないのは、その特別な「構造」と「酵素」が関係しているんですよ。

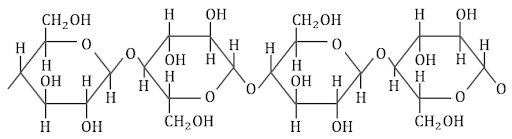

セルロースは、グルコース(ブドウ糖)が鎖状にたくさんつながってできた「多糖類」の一種なのですが、そのつながり方(結合様式)が独特なんです。

私たちの消化酵素(アミラーゼなど)は、このセルロース特有の結合を切ることができないため、ほとんど分解・吸収されずに大腸まで届く、というわけなんです😳

消化されないからといって、体に悪いわけではありません。

むしろ、消化されないことで、水に溶けずに便のカサを増やしたり、腸を刺激して排便を促したり、腸内環境を整えたりと、私たちの健康にとって大切な役割をたくさん果たしてくれるんですよ!✨

まさに、腸のお掃除屋さん、といったところでしょうか🧹😊

看護師が知っておくべきセルロースの健康効果とメカニズム✨

看護師の皆さん、患者さんの日々の健康をサポートする上で、「セルロース」がどんな風に役立つのか、その具体的なメカニズムまで知っておくと、より説得力のある栄養指導ができますよね。

ここでは、セルロースが私たちの体にどんな嬉しい効果をもたらしてくれるのか、そしてなぜそうなるのかを、分かりやすく解説していきますね!🩺💡

便秘で悩む患者さんに朗報!セルロースが腸を元気にするメカニズムとは?💩💖

便秘に悩む患者さんは本当に多いですよね。(私も万年便秘でカマが手放せない!)

そんな時、ぜひおすすめしたいのがセルロースをしっかり摂ることなんです。

セルロースは水に溶けない「不溶性食物繊維」なので、体の中に入ると水分をぐんぐん吸収して大きく膨らみます。

想像してみてください、まるでスポンジが水を吸って膨らむように、セルロースも便の量を増やしてくれるんです。

この「便のカサ増し効果」が、腸にとってとっても大切なんですよ。

便量が増えることで、腸の壁が適度に刺激され、ぜん動運動が活発になります。

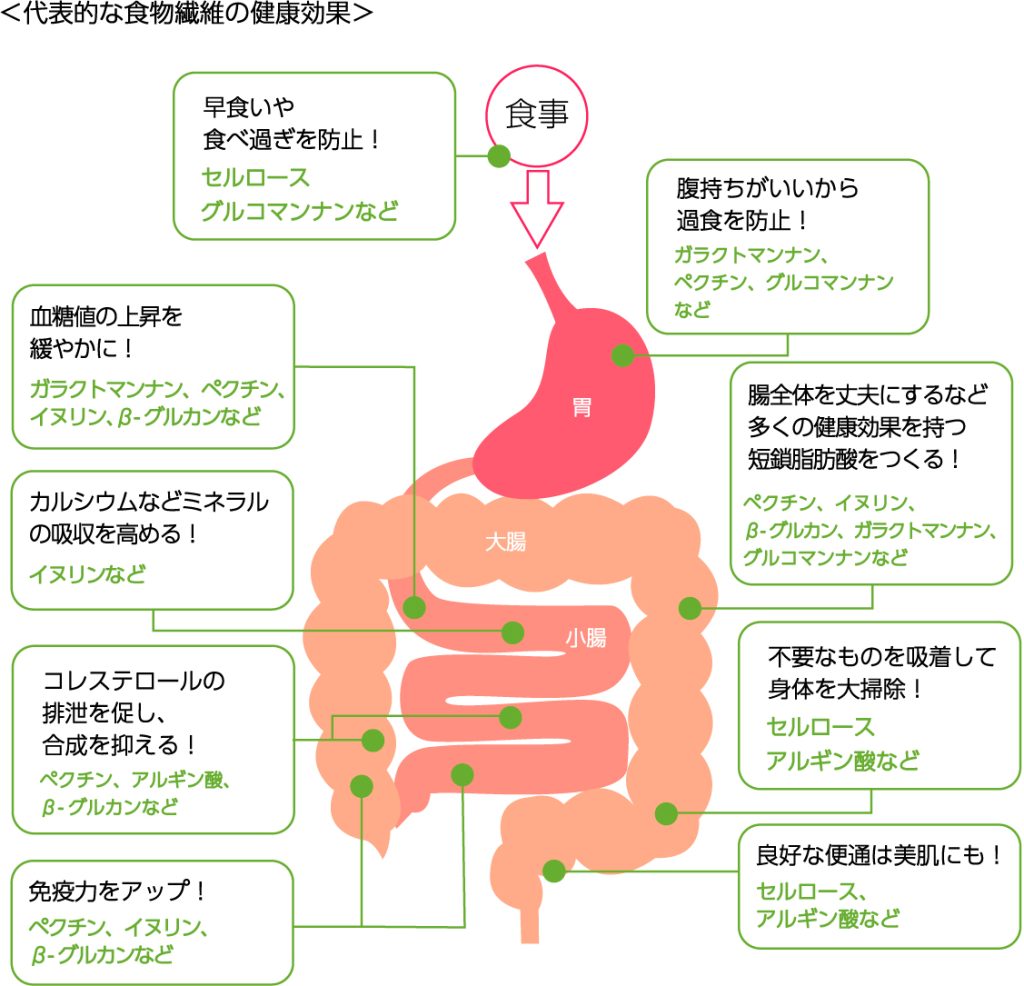

すると、停滞しがちだった便がスムーズに移動しやすくなり、便秘の改善につながるんです。

さらに、腸内細菌のエサになるわけではありませんが、便の通過をスムーズにすることで、腸内環境が整うのを間接的にサポートしてくれる役割もありますよ。

まさに、腸の動きをサポートする頼もしい存在ですね!💪

血糖値の急上昇を抑える秘密!セルロースが糖尿病ケアに役立つ理由とは?📉🍎

糖尿病の患者さんを担当されている方も多いかと思いますが、食事後の血糖値の急上昇は、その後の合併症リスクにも関わってくるため、とても注意が必要ですよね。

実は、セルロースのような不溶性食物繊維には、食後の血糖値の急上昇を穏やかにする効果が期待できるんです。

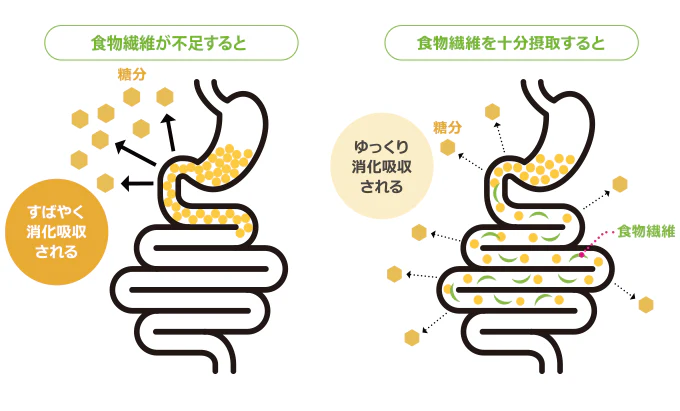

これは、セルロースが消化管内をゆっくりと移動し、他の栄養素(特に糖質)の消化吸収スピードを穏やかにするためだと考えられています。

食後、糖質が急速に吸収されると血糖値が「ドーン」と急上昇してしまいますが、セルロースが一緒に存在することで、まるで交通整理をするかのように、糖質の吸収を「ゆっくり、ゆっくり」と調整してくれるイメージです。

これにより、膵臓への負担が軽減され、血糖コントロールがしやすくなるんですよ。

糖尿病患者さんへの食事指導では、ぜひ「セルロースを意識してね」と伝えてみてくださいね。✨

コレステロールが気になる患者さんへ!セルロースが脂質をスッキリさせるメカニズムとは?🧹💛

高コレステロール血症や脂質異常症は、心臓病などのリスクを高めるため、患者さんも気にされる方が多いですよね。

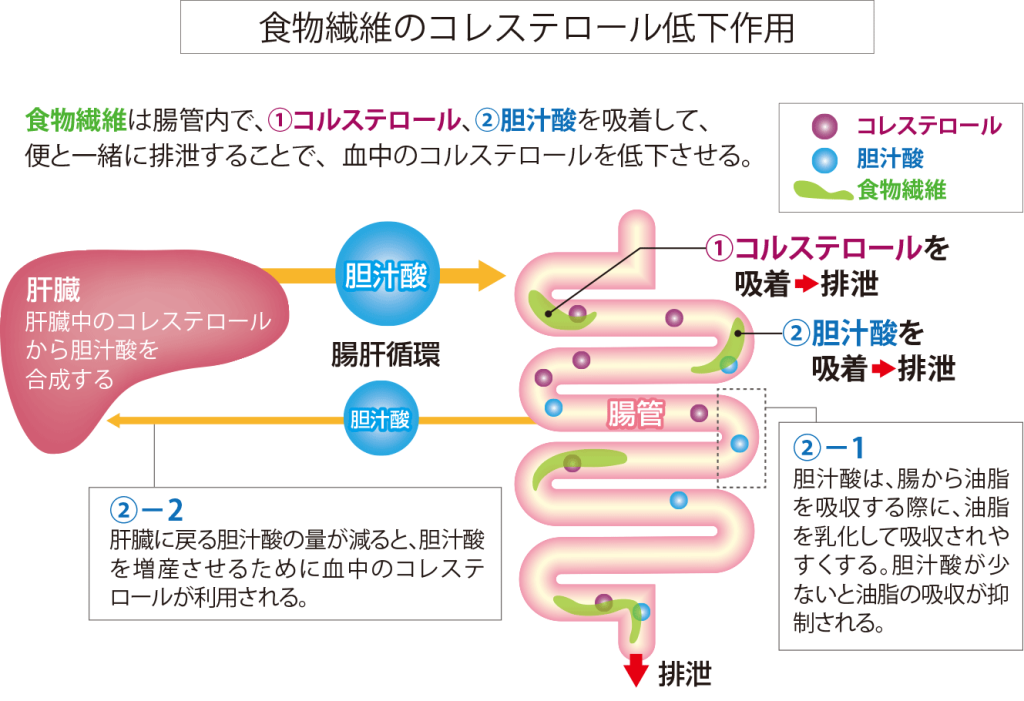

セルロースは、直接的にコレステロールを吸着するわけではありませんが、コレステロールの排出を助けるという点で、脂質代謝に良い影響を与える可能性があります。

セルロースは消化されないため、食べたものが腸内を通過する際に、余分な脂肪やコレステロールの一部を巻き込み、そのまま体外への排出を促してくれると考えられています。

つまり、腸の中で「お掃除ブラシ」のような役割を果たしてくれるイメージですね🧹

また、便量が増えて排便がスムーズになることで、胆汁酸(コレステロールから作られる消化液)の再吸収が抑制され、結果的に体内のコレステロール消費を促すことにもつながります。

高コレステロールが気になる患者さんには、セルロースを多く含む食品を積極的に摂るようアドバイスしてあげてくださいね。

腸内環境を整える縁の下の力持ち!セルロースとプレバイオティクスの関係とは?🌱🌈

近年、腸内環境の重要性はますます注目されていますよね。

善玉菌が優勢な健康な腸は、免疫力の向上や心の健康にも影響すると言われています。

セルロース自体は腸内細菌のエサにはなりにくい「不溶性」の食物繊維ですが、腸内環境を整える上で重要な「間接的な」役割を果たしているんです。

どういうことかというと、セルロースが便のカサを増やし、スムーズな排便を促すことで、腸内に老廃物や有害物質が長くとどまるのを防いでくれます。

腸内がきれいな状態に保たれることで、善玉菌が活動しやすい環境が整い、悪玉菌の増殖を抑える効果が期待できるんです。

これは、直接エサになる「プレバイオティクス」(水溶性食物繊維やオリゴ糖など)とは異なるアプローチですが、腸内環境全体のバランスを保つ上で非常に大切な役割なんですよ。

腸活にもセルロースは欠かせない存在なんです!😊

「食事指導も含めて患者指導を全面的にしたい!」

「患者指導などを行える病院に勤めたい!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

患者指導に活かす!セルロースの具体的な摂取方法と食品例🍎🥦

看護師の皆さん、セルロースの健康効果はよく分かりましたよね!✨

でも、一番知りたいのは「じゃあ、患者さんにどう伝えたらいいの?」「具体的に何をどれくらい食べてもらえばいいの?」という点ではないでしょうか?🤔

ここでは、皆さんが自信を持って患者さんに栄養指導ができるよう、セルロースの具体的な摂取方法と、どんな食品に豊富に含まれているのかを詳しくお伝えしますね!

これを覚えればOK!セルロースを多く含む「最強」食品リスト🌟

「セルロースって、どんな食べ物に入っているの?」これは患者さんからよく聞かれる質問ですよね。安心してください!セルロースは私たちの身近な食品にたくさん含まれています。特に以下の食品は、セルロースの宝庫と言えるでしょう。

これらの食品をバランスよく日々の食事に取り入れることが、セルロース摂取の第一歩になりますよ!

どれくらい摂ればいいの?セルロース(食物繊維)の摂取量の目安と日本の現状📊💡

厚生労働省が推奨する1日の食物繊維の目標量は、成人男性で21g以上、成人女性で18g以上とされています。

しかし、残念ながら現代の日本人の平均摂取量は、この目標量には届いていないのが現状なんです(平均約14g)。

つまり、多くの人が食物繊維不足に陥っている可能性があるということですね。

特にセルロースのような不溶性食物繊維は、意識しないと不足しがちです。

患者さんには、「あと一皿野菜を増やす」「白米を玄米に替えてみる」といった具体的な行動を促してあげると、理解しやすくて実践につながりやすいですよ!

効果的にセルロースを摂るコツは?患者さんへの指導ポイント3選!🗣️✨

ただ「セルロースを摂りましょう」と言うだけでは、患者さんは何をどうしたらいいか分かりにくいですよね。

そこで、効果的にセルロースを摂取してもらうための具体的な指導ポイントを3つご紹介します。

- 調理法を工夫しよう!🥦🔪

- 不溶性食物繊維であるセルロースは、水に溶けないので、加熱しても量が大きく減ることはありません。

ただし、細かく刻んだり、ミキサーにかけたりすると、咀嚼回数が減り、満腹感が得られにくくなる場合があります。 - シャキシャキとした食感を残す調理法や、噛みごたえのある食材を取り入れることで、自然と摂取量も増えやすくなります。例えば、煮物や炒め物で、野菜の形をある程度残すようにアドバイスしてみてください。

- 不溶性食物繊維であるセルロースは、水に溶けないので、加熱しても量が大きく減ることはありません。

- 水分補給は忘れずに!💧😊

- セルロースは水分を吸収して膨らむことで、便のカサを増やし、排便をスムーズにします。そのため、セルロースをたくさん摂っても、水分が不足していると、便が硬くなってしまい、かえって便秘が悪化する可能性もあります。

「食物繊維を摂る時は、お水もたっぷり飲んでくださいね!」とセットで伝えるようにしましょう。

- セルロースは水分を吸収して膨らむことで、便のカサを増やし、排便をスムーズにします。そのため、セルロースをたくさん摂っても、水分が不足していると、便が硬くなってしまい、かえって便秘が悪化する可能性もあります。

- 少しずつ、無理なく増やしていくのが成功の秘訣!🚀 gradual

- これまであまり食物繊維を摂ってこなかった方が急にたくさん摂り始めると、お腹が張ったり、ガスが出やすくなったりすることがあります。

患者さんには、「まずはいつもの食事に野菜を一品増やすことから始めてみませんか?」「玄米は少量から混ぜてみましょう」など、無理のない範囲で、段階的に増やしていくことを勧めてあげてください。

体の変化を見ながら調整していくことが大切ですよ。

- これまであまり食物繊維を摂ってこなかった方が急にたくさん摂り始めると、お腹が張ったり、ガスが出やすくなったりすることがあります。

患者さんのライフスタイルに合わせたアドバイス例👩⚕️👨🔧

「セルロースはいいって分かったけど、忙しくてなかなか…」という声も聞かれますよね。

患者さんの状況に合わせたアドバイスも看護師さんの腕の見せ所です!

- 忙しい患者さんには:

- 「コンビニで売っているカット野菜や、フリーズドライの味噌汁・スープに乾燥わかめやきのこを足すだけでもOKですよ!」

- 「冷凍のブロッコリーやほうれん草をストックしておくと便利です。」

- 「朝食のパンを全粒粉パンに替えるだけでも違いますよ。」

- 高齢の患者さんには:

- 「柔らかく煮込んだ豆類や、細かく刻んだ野菜を使ったスープなどもおすすめです。」

- 「水分も一緒に摂れるお味噌汁や具だくさんスープは一石二鳥ですよ。」

- 「果物は、皮ごと食べられるリンゴや梨をよく洗って食べてみてくださいね。」

- 好き嫌いが多いお子さんの親御さんには:

- 「ひじきをハンバーグに混ぜ込んだり、おからをコロッケに入れたりすると、気づかずに食べやすいですよ。」

- 「野菜嫌いなお子さんには、果物や豆類から食物繊維を摂るのも一つの手です。」

患者さんの生活習慣や好みをよく聞き、具体的な選択肢を複数提案してあげると、実践しやすくなりますよ。

患者さんの「できること」からサポートして、セルロース摂取を応援してあげましょう!💪✨

知っておきたい!セルロース摂取の注意点とデメリット⚠️🤔

看護師の皆さん、セルロースが患者さんの健康にとってとても大切な食物繊維であることは、もうご理解いただけたと思います。

ですが、どんなに良いものでも、摂取の仕方によっては注意が必要な場合があります。

ここでは、患者さんへより安全で効果的な指導ができるよう、セルロース摂取における注意点や、過剰摂取による可能性のあるデメリットについてもしっかり把握しておきましょうね。🩺💡

「良薬も過ぎれば毒となる」?!セルロースの過剰摂取によるリスクとは?😨💦

「セルロースは体に良いからたくさん摂ろう!」と意気込んで、急に大量に摂取してしまうと、かえって体に負担をかけてしまうことがあるんです。

特に、これまであまり食物繊維を摂ってこなかった患者さんの場合は、注意が必要ですよ。

考えられるリスクとしては、主に以下の点が挙げられます。

| リスク・症状 | 詳細な内容 |

|---|---|

| 腹部膨満感・お腹の張り | セルロースは消化されにくいため、腸内でガスが発生しやすくなり、膨満感や張りを感じることがあります。 |

| 下痢・軟便 | 一度に大量に摂取すると、腸の動きが活発になりすぎて下痢や軟便になることがあります。 |

| ミネラル吸収阻害 | 鉄・亜鉛・銅などのミネラルがセルロースに吸着され、吸収効率が下がることがあります。特にサプリメントや極端な過剰摂取時に注意が必要です。 |

大切なのは、「少しずつ、無理なく」増やしていくこと。そして、必ず「水分をしっかり摂ること」をセットで伝えるようにしましょうね!😊

特定の疾患や薬剤を服用中の患者さんへのセルロース指導ポイント💊🚨

全ての患者さんに一律で「セルロースをたくさん摂りましょう!」とアドバイスできるわけではありません。

患者さんの疾患や服用中の薬剤によっては、注意が必要なケースもあることを知っておきましょう。

- 消化器系の疾患がある患者さん:

- クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患の活動期にある患者さんの場合、不溶性食物繊維が腸に刺激を与え、症状を悪化させてしまう可能性があります。

このような場合は、医師や管理栄養士と連携し、症状が落ち着いている時期に、少量から慎重に導入するか、水溶性食物繊維を優先するなどの配慮が必要です。 - 腸閉塞の既往がある患者さんにも注意が必要です。過剰な食物繊維摂取が、再び腸閉塞を引き起こすリスクとなる可能性も考えられます。

- クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患の活動期にある患者さんの場合、不溶性食物繊維が腸に刺激を与え、症状を悪化させてしまう可能性があります。

- 薬剤を服用中の患者さん:

- 特定の薬(例:一部の血糖降下薬や脂質異常症治療薬など)は、食事とのタイミングや食物繊維との相互作用によって、効果が変わることがあります。

患者さんが新しい食事療法を始める際には、必ず服用中の薬剤について確認し、必要であれば医師や薬剤師に相談するよう促しましょう。

- 特定の薬(例:一部の血糖降下薬や脂質異常症治療薬など)は、食事とのタイミングや食物繊維との相互作用によって、効果が変わることがあります。

このように、患者さんの病態や状況をしっかりアセスメントした上で、個別性に合わせたアドバイスを行うことが、看護師さんの大切な役割です。

困った時は、一人で抱え込まず、多職種連携で患者さんをサポートしていきましょうね!🤝

まとめ:セルロースを理解し、患者さんの健康をサポートする看護師へ🩺✨

看護師の皆さん、ここまでセルロースについて深く掘り下げてきましたが、いかがでしたでしょうか?🤔

セルロースは、炭水化物の一種でありながら私たちの体では消化されない「不溶性食物繊維」の代表選手でしたね。

単なる栄養素としてだけでなく、便秘の解消、血糖値のコントロール、コレステロールの排出サポート、そして腸内環境を整える縁の下の力持ちとして、患者さんの健康を力強く支える役割があることを学べたと思います。💪

今日から実践できること!💡

学んだ知識は、ぜひ日々の看護実践に活かしてくださいね。

- 患者さんからの質問に自信を持って答えましょう!

「セルロースは野菜や穀物に多い不溶性食物繊維で、お腹の調子を整えるのに役立ちますよ」と具体的に伝えてみてください。 - 個別性に合わせた栄養指導を心がけましょう!

患者さんの食習慣やライフスタイル、疾患を考慮し、「玄米を少量混ぜてみる」「野菜をあと一品増やす」など、無理なく続けられる具体的なアドバイスを提案してあげてくださいね。 - 「水分補給も忘れずに!」をセットで伝えましょう!

セルロースの効果を最大限に引き出すためには、十分な水分が不可欠です。 - 注意点も共有し、患者さんをサポートしましょう!

過剰摂取によるリスクや、特定の疾患がある場合の注意点もしっかり伝え、患者さんが安心してセルロースを取り入れられるようサポートしてください。

困った時は、栄養士さんなど他職種とも連携して、チームで患者さんの健康を守っていきましょう🤝。

<参考・引用>

ニチレイフーズダイレクト

ミキプルーン

栄養ナビ

サンスター

Pivot Japan

meiji