「急変時に心肺蘇生を行う場面で、正しい手順や役割分担が分からず不安です…。AEDの使い方や胸骨圧迫のコツも知りたいけど、どこから学べばいいのか迷っています。」

そんな看護師さんいませんか??

実は、心肺蘇生は正しい手順とスキルを身につけることで、急変時にも自信を持って対応できるようになります。

この記事では、看護師として押さえておきたい心肺蘇生の手順や役割を分かりやすく解説します✨

この記事では

心肺蘇生の基本手順と看護師としての役割

AEDの正しい使い方と注意点

質の高い胸骨圧迫を行うための具体的なコツ

急変時の対応方法とチームでの連携ポイント

家族への適切なケア方法

が分かりますよ♪

👀心肺蘇生に関連する他の記事も読む

【看護師さん必見】AED使い方:緊急時に役立つ5ステップと注意点

気道確保 方法の基本と応用:訪問看護師が押さえるべき4つのポイント

ショック症状、こう動く!看護師が見るべきバイタルサインと緊急対応5つのポイント

心肺蘇生とは?看護師が知っておくべき基本知識🩺

心肺蘇生(CPR)は、心停止や呼吸停止の状態にある患者さんの命を救うために行う緊急処置です。

看護師として、この基本的なスキルを身につけることは、患者さんの社会復帰や命をつなぐために欠かせません。

ここでは、心肺蘇生の目的と重要性、そして看護師が学ぶべき理由について詳しく解説します💡

心肺蘇生の目的と重要性

心肺蘇生の目的は、心停止や呼吸停止の状態にある患者さんの血液循環を一時的に復活させ、脳や他の重要な臓器への酸素供給を維持することです。

これにより、患者さんの命を救い、社会復帰の可能性を高めることができます。

以下に、心肺蘇生の重要性をまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 脳への酸素供給 | 心停止後4~6分以内に酸素供給が途絶えると、不可逆的な脳損傷が発生する可能性があります。 |

| 救命率の向上 | 心肺蘇生を迅速に行うことで、救命率が大幅に向上します。 |

| 社会復帰の可能性 | 適切な処置により、患者さんが元の生活に戻る可能性が高まります。 |

心肺蘇生は、患者さんの命をつなぐ「救命の連鎖」の一部であり、早期に実施することが極めて重要です。

特に、看護師は医療現場での初動対応を担うことが多いため、このスキルを確実に習得する必要があります。

看護師が心肺蘇生を学ぶべき理由

看護師が心肺蘇生を学ぶ理由は、単に技術を身につけるだけではありません。

患者さんの命を守る責任を果たすため、そして医療チームの一員として効果的に連携するために必要なスキルです。

以下に、具体的な理由を挙げます。

-

患者さんの命を救うため

心停止や呼吸停止は、いつどこで発生するかわかりません。看護師が迅速かつ正確に心肺蘇生を行うことで、患者さんの命を救う可能性が高まります。 -

医療現場での信頼性向上

心肺蘇生のスキルを持つことで、医療チーム内での信頼性が向上し、急変時の対応力が強化されます。 -

最新ガイドラインへの対応

心肺蘇生のガイドラインは定期的に更新されます。看護師として最新の知識を学び続けることで、現場での適切な対応が可能になります。 -

患者家族への安心感の提供

心肺蘇生を適切に行うことで、患者さんだけでなく、その家族にも安心感を与えることができます。

心肺蘇生のタイミング

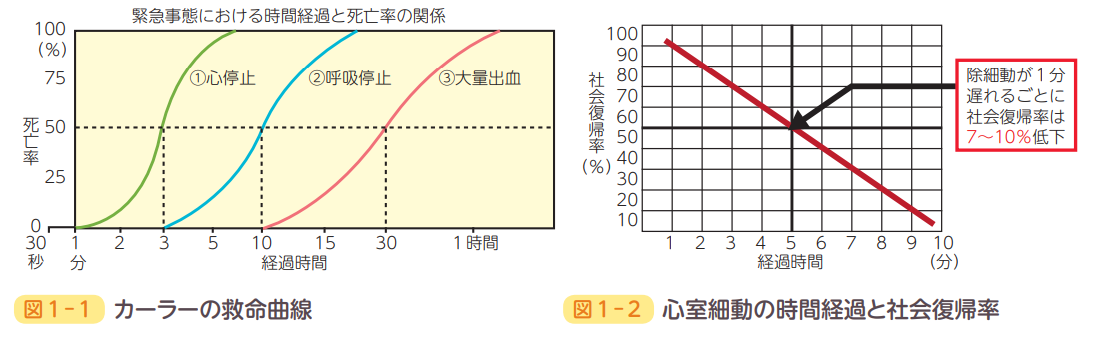

心肺蘇生(CPR)実施の生存率は、心停止後の対応の速さや質に大きく依存します。

以下に、心肺蘇生の生存率に関する重要なポイントをまとめました。

1. 時間と生存率の関係⏱️

心停止後、救命率は時間の経過とともに急激に低下します。

| 経過時間 | 救命率 |

|---|---|

| 1分以内 | 約95%の救命率。 |

| 2分以内 | 約90%の救命率。 |

| 3分以内 | 約75%の救命率。 |

| 5分経過 | 約25%の救命率。脳障害のリスクも増加。 |

| 8分経過 | 救命率はほぼ10%以下に低下。 |

ポイント❤

- 心停止後、1分ごとに救命率は7~10%低下します。

- 迅速なCPRとAEDの使用が生存率向上の鍵です。

2. AED使用の効果⚡

AED(自動体外式除細動器)の使用は、心肺蘇生の成功率を大幅に向上させます。

| 状況 | 生存率 |

|---|---|

| AED未使用 | 約9.7%。 |

| AED使用 | 約42.5%。 |

| 迅速なAED使用(3~5分以内) | 生存率は最大70%に達する可能性。 |

ポイント❤

- AEDは心室細動を起こした心停止患者に特に有効です。

- AEDが早期に使用されるほど、救命率が高まります。

3. CPRの質と生存率の関係💪

質の高いCPRは、生存率を大きく左右します。

| CPRの方法 | 生存率 |

|---|---|

| 胸骨圧迫のみ | 神経学的予後が良好な割合が高い(6.2%)。 |

| 胸骨圧迫+人工呼吸 | 神経学的予後がやや低い(4.2%)。 |

ポイント❤

- 胸骨圧迫のみのCPRが推奨される場合もあります(特に目撃者がいる場合)。

- 質の高い胸骨圧迫(深さ5~6cm、テンポ100~120回/分)が重要です。

心肺蘇生の手順を徹底解説!胸骨圧迫とAEDの使い方📋

心肺蘇生は、心停止や呼吸停止の状態にある患者さんの命を救うための緊急処置です。

看護師として、胸骨圧迫とAEDの使い方を正しく理解し、迅速に対応することが求められます。

ここでは、胸骨圧迫の正しい方法とコツ、AEDの使い方と注意点について詳しく解説します💡

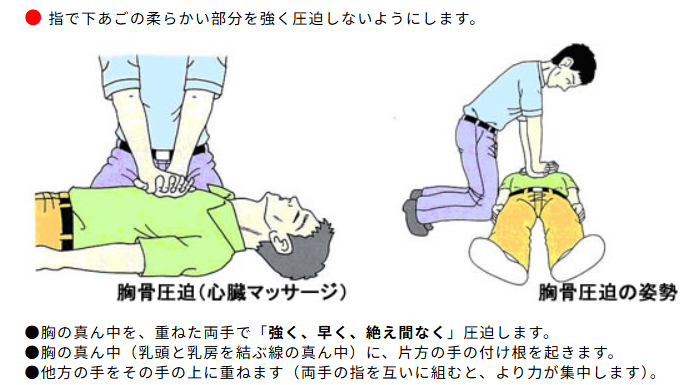

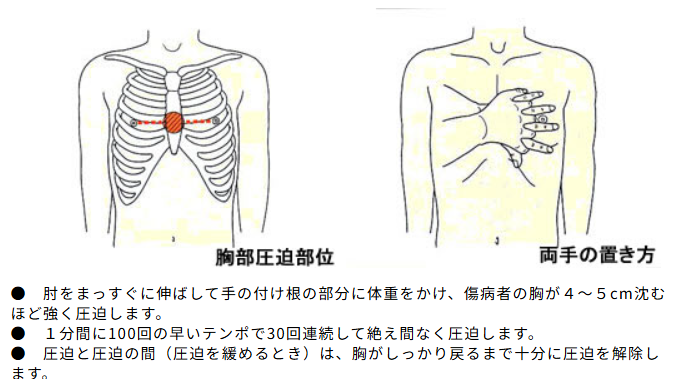

胸骨圧迫の正しい方法とコツ

胸骨圧迫は、心肺蘇生の中核を担う重要な手技です。

正しい方法を習得することで、患者さんの救命率を大幅に向上させることができます。

以下に、胸骨圧迫の手順とコツをまとめました。

奥能登広域圏事務組合より画像引用

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 圧迫位置 | 胸の真ん中(胸骨の下半分)に手のひらの付け根を置きます。 |

| 手の置き方 | 片方の手を胸骨に置き、もう片方の手をその上に重ねます。指は組む必要はありません。 |

| 圧迫の深さ | 成人の場合、胸が少なくとも5cm沈むように強く押します。 |

| 圧迫のテンポ | 1分間に100~120回のテンポで連続して圧迫します。 |

| 圧迫の間の注意点 | 圧迫を緩める際は胸が元の高さに戻るように十分に力を抜きます。 |

コツ❤

- 両肘をまっすぐ伸ばし、肩が患者さんの胸の真上に来るように姿勢を整えます。

- 圧迫を続けるのは体力を消耗するため、複数人で交代しながら行うと効果的です。

- 圧迫中はためらわずに強く押すことが重要です。心停止でない場合でも重大な障害は生じません。

AEDの使い方と注意点

AED(自動体外式除細動器)は、心室細動や無脈性心室頻拍の患者さんに電気ショックを与え、心臓の正常なリズムを回復させるための装置です。

以下に、AEDの使い方と注意点をまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 電源の入れ方 | AEDのフタを開けると自動で電源が入るタイプと、電源ボタンを押すタイプがあります。 |

| 電極パッドの貼り方 | 1枚を胸の右上、もう1枚を胸の左下に貼ります。汗があれば拭き取ります。 |

| 音声指示に従う | AEDは音声で指示を出します。「離れてください」と指示があれば、患者さんに触れないようにします。 |

| 電気ショックの実施 | AEDが「ショックが必要です」と判断した場合、周囲の安全を確認してショックボタンを押します。 |

| 胸骨圧迫の再開 | 電気ショック後は、すぐに胸骨圧迫を再開します。 |

注意点❤

- 小児の場合は、小児用モードや小児用パッドを使用します。成人に小児用設定を使用してはいけません。

- AEDの電極パッドは剥がさず、救急隊に引き継ぐまでそのままにしておきます。

- AEDの使用中は焦らず、音声指示に従うことで正確な操作が可能です。

胸骨圧迫とAEDの使い方を正しく理解し、実践することで、患者さんの救命率を高めることができます。

看護師として、これらのスキルをしっかり身につけておきましょう❤

急変時の対応力を高める!看護師の役割とチーム連携のポイント🤝

迅速な初動対応とチームでの連携が成功の鍵となります。

ここでは、急変時に看護師が何をすべきか、そしてチームでの役割分担と連携の重要性について詳しく解説します💡

急変時の初動対応:何をすべきか

急変時の初動対応は、患者さんの命を救うための最初のステップです。

看護師として、迅速かつ正確な判断と行動が求められます。

以下に、初動対応のポイントをまとめました。

| ステップ | 詳細 |

|---|---|

| 迅速評価 | 患者さんの呼吸、循環、意識状態を数秒以内に評価します。異常があれば即座に応援を要請します。 |

| 応援要請 | ナースコールや大声で周囲に助けを求め、必要な物品(救急カート、AEDなど)を準備します。 |

| 一次救命処置(BLS) | 呼吸がない場合は胸骨圧迫を開始し、AEDを使用します。ALSチーム到着まで質を維持したCPRを続けます。 |

| 情報共有 | 状況を簡潔かつ具体的に伝え、医師や他のスタッフと連携します。SBARなどのツールを活用すると効果的です。 |

ポイント❤

- 初動対応では「迅速さ」が命を救う鍵です。迷わず行動し、応援を呼ぶことを優先してください。

- 状況を冷静に判断し、必要な処置を確実に実施することが重要です。

チームでの役割分担と連携の重要性

急変時の対応では、チーム全体が一丸となって動くことが求められます。

看護師はその中心的な役割を担い、連携をリードする存在です。

以下に、役割分担と連携のポイントをまとめました。

| 役割 | 詳細 |

|---|---|

| リーダー看護師 | 状況を把握し、指示を出します。応援要請や環境整備を行い、全体の調整役を担います。 |

| 受け持ち看護師 | 患者さんの状態を観察し、必要な処置を実施します。CPRやモニタリングを担当します。 |

| 記録担当者 | 時系列で対応内容を記録し、使用物品の管理を行います。 |

| 物品準備担当者 | 救急カートやAEDなど、必要な物品を準備し、次の対応に備えます。 |

連携のポイント❤

- SBARなどの標準化されたコミュニケーションツールを活用し、情報伝達の正確性を高めます。

- 各メンバーが自分の役割を理解し、柔軟に協力し合うことで、効率的な対応が可能になります。

- 急変後のデブリーフィングを通じて、連携上の課題を共有し、次回の改善につなげましょう。

急変時の対応力を高めるためには、看護師としてのスキルだけでなく、チーム全体での連携力が不可欠です。

日頃から訓練を重ね、役割分担を明確にしておくことで、患者さんの命を救う確率をさらに高めることができます❤

心肺蘇生の成功率を上げるためのコツと注意点✨

心肺蘇生(CPR)は、患者さんの命を救うための重要な手技です。

看護師として、質の高い胸骨圧迫を行い、ミスを避けることが成功率を高める鍵となります。

ここでは、胸骨圧迫のポイントと心肺蘇生中に避けるべきミスについて詳しく解説します💡

質の高い胸骨圧迫を行うためのポイント

胸骨圧迫は心肺蘇生の中心的な手技であり、その質が患者さんの救命率に直結します。

以下に、質の高い胸骨圧迫を行うための具体的なポイントをまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 圧迫の深さ | 成人の場合、胸が約5cm沈むように圧迫します。ただし、6cmを超えないよう注意します。 |

| 圧迫のテンポ | 1分間に100~120回のテンポで、一定のリズムを保ちながら圧迫します。 |

| 圧迫の解除 | 毎回の圧迫後には胸を完全に元の位置まで戻し、血液の循環を促します。 |

| 中断の最小化 | 胸骨圧迫の中断は最小限に留め、人工呼吸やAED使用時も迅速に再開します。 |

| 交代のタイミング | 疲労による質の低下を防ぐため、1~2分ごとに救助者を交代します。 |

コツ❤

- 圧迫時は両肘をまっすぐ伸ばし、肩が患者さんの胸の真上に来るように姿勢を整えます。

- 圧迫のリズムを保つために、童謡「うさぎとかめ」のテンポを参考にすると良いです。

- フィードバック器具を活用すると、胸骨圧迫の質をリアルタイムで確認できます。

心肺蘇生中に避けるべきミス

心肺蘇生中に起こりがちなミスを避けることで、患者さんの救命率をさらに向上させることができます。

以下に、注意すべきポイントをまとめました。

| ミス | 詳細 |

|---|---|

| 圧迫が浅い | 圧迫が浅いと血液循環が不十分になります。力強く、適切な深さで圧迫することが重要です。 |

| 圧迫のテンポが遅い | テンポが遅いと血液循環が低下します。100~120回/分の速さを維持してください。 |

| 圧迫の解除が不十分 | 胸が元の位置に戻らないと血液が心臓に戻らず、循環が妨げられます。 |

| 中断が長い | 圧迫の中断が長いと救命率が低下します。中断は最小限に留めましょう。 |

| 自己の脈を誤認 | 頸動脈の確認時に自分の脈を誤認しないよう注意が必要です。 |

注意点❤

- 圧迫の深さやテンポを意識し、適切なリズムを保つことが重要です。

- 圧迫中に力が分散しないよう、手の付け根だけで圧迫することを心がけてください。

- 疲労によるミスを防ぐため、複数人で交代しながら行うと効果的です。

質の高い胸骨圧迫を行い、ミスを避けることで、心肺蘇生の成功率を大幅に向上させることができます。

看護師として、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう!✨

最新ガイドラインに基づく心肺蘇生の実践的アプローチ📖

2025年版の心肺蘇生ガイドラインは、最新の医学的エビデンスを反映し、救命率を向上させるための具体的な推奨事項が示されています。

ここでは、改訂されたポイントと、それを現場でどのように活かすかについて解説します。💡

2025年版ガイドラインの変更点

2025年版の心肺蘇生ガイドラインでは、救命率向上を目指し、いくつかの重要な変更が加えられました。

以下に主な変更点をまとめます。

| 変更点 | 詳細 |

|---|---|

| 胸骨圧迫の質の強調 | 圧迫の深さは5~6cm、テンポは100~120回/分を維持することが推奨されています。 |

| 胸壁の完全な戻りの重要性 | 圧迫解除時に胸壁が完全に戻ることで、心臓への静脈還流を促進します。 |

| 過換気の防止 | 過度の人工呼吸が静脈還流を妨げるため、適切な換気量を維持することが求められます。 |

| フィードバックデバイスの活用 | 圧迫の深さやテンポをリアルタイムで評価するデバイスの使用が推奨されています。 |

| チーム蘇生の重要性 | チーム内での役割分担と連携が救命率向上に不可欠であることが強調されています。 |

ポイント❤

- 胸骨圧迫の質を維持するため、2分ごとに交代することが推奨されています。

- 圧迫のリズムを保つために、音楽のテンポを活用する方法も効果的です。

ガイドラインを現場で活かす方法

新しいガイドラインを現場で効果的に活用するためには、以下の実践的なアプローチが重要です。

| 実践方法 | 具体例 |

|---|---|

| 定期的な訓練の実施 | シミュレーション訓練を通じて、胸骨圧迫やAED使用のスキルを向上させます。 |

| フィードバックデバイスの導入 | 圧迫の質をリアルタイムで確認し、改善点を即座に修正します。 |

| チーム連携の強化 | SBAR(状況、背景、評価、提案)を活用して情報共有を円滑に行います。 |

| 患者ごとの対応の最適化 | 小児や高齢者など、患者の特性に応じた心肺蘇生法を適用します。 |

| 最新情報の共有 | ガイドラインの改訂内容をチーム全体で共有し、実践に反映させます。 |

コツ❤

- 訓練では、実際の現場を想定したシナリオを用いることで、より実践的なスキルを習得できます。

- チーム内での役割分担を明確にし、リーダーシップを発揮することが重要です。

2025年版ガイドラインを活用することで、看護師としてのスキルをさらに高め、患者さんの救命率向上に貢献できます。

ぜひ日々の実践に取り入れてください!✨

患者家族へのケア:心肺蘇生時に看護師ができること💬

心肺蘇生(CPR)の現場では、患者さんだけでなく、そのご家族へのケアも看護師の重要な役割です。

家族の心理的負担を軽減し、適切なサポートを提供することで、患者さんの治療をより円滑に進めることができます。

ここでは、家族への説明や心理的サポート、立ち会い時の注意点について解説します💡

家族への説明と心理的サポート

患者さんの急変時、ご家族は混乱や不安を抱えることが多いため、看護師として適切な説明と心理的サポートを提供することが求められます。

| ケアのポイント | 具体例 |

|---|---|

| 状況の簡潔な説明 | 患者さんの状態や行われている処置を、専門用語を避けて分かりやすく説明します。 |

| 心理的サポート | 家族の不安や悲しみを傾聴し、共感を示すことで心の負担を軽減します。 |

| 情報提供のタイミング | 医師の説明前に、患者さんの状態が厳しいことを簡潔に伝え、心の準備を促します。 |

| 家族の受容段階の把握 | 家族が現状をどの程度受け入れているかを観察し、それに応じた対応を行います。 |

| 休息の促し | 長時間の付き添いで疲労が見られる場合、休息を取るよう優しく促します。 |

コツ❤

- 家族が抱える疑問には、できる限り丁寧に答えることで信頼関係を築きます。

- 必要に応じて、医師と連携し、家族が納得できるような説明を繰り返し行います。

家族の立ち会い時に注意すべきポイント

心肺蘇生中に家族が立ち会う場合、看護師は家族の心理的負担を軽減し、適切なサポートを提供することが重要です。

| 注意点 | 具体例 |

|---|---|

| 立ち会いの選択肢を提供 | 家族が立ち会うかどうかを選べるようにし、無理に立ち会いを強制しない。 |

| 事前説明の実施 | CPRの手技や経過、見える可能性のある状況について事前に説明し、心の準備を促します。 |

| 配慮ある環境作り | 患者さんの傷やあざが見えないように毛布で覆うなど、家族への配慮を行います。 |

| 家族への付き添い | 経験豊富な看護師が家族に寄り添い、状況を逐一説明しながらサポートします。 |

| 心理的影響の観察 | 家族がPTSDや不安症状を抱えないよう、立ち会い後の心理状態を観察します。 |

コツ❤

- 家族が立ち会いを希望する場合、処置の進行を妨げない範囲で見守ることを提案します。

- 家族が感情的になった場合でも、冷静に対応し、安心感を与えることを心がけます。

患者さんの治療だけでなく、ご家族へのケアも看護師の大切な役割です。

適切な説明とサポートを通じて、家族の不安を和らげ、治療の現場を支えていきましょう!✨

「心肺蘇生の知識を力に変えて、命を守る現場へ」

心肺蘇生は、看護師として患者の命を守るために欠かせないスキルです。

急変時の対応は一瞬の判断と行動が生死を分ける場面も多く、正確な知識と冷静な対応が求められます。

本記事で学んだ手順や役割を実践に活かし、日々の現場で自信を持って行動できるよう準備を整えましょう。

命を救う力は、あなたの手の中にあります。

患者さんやそのご家族に安心を届けるために、これからも学び続けていきましょう。