「輸血中に副作用が起きたらどう対応すればいいの?」「輸血後のリスクを減らすために何を知っておくべき?」

そう思う看護師の方も多いのではないでしょうか🩺✨

この記事では、

- 輸血副作用の具体的な症状一覧

- 副作用が発生した際の対応方法

- 輸血副作用を予防するためのポイント

- 治療薬や最新のリスク管理策

が分かりますよ♪

実は、輸血副作用のリスクを最小限に抑えるためには、症状の早期発見と適切な対応が欠かせません。

この記事を読めば、輸血に関する知識を深め、患者さんの安全を守るための実践的なスキルを身につけることができます!

👀輸血に関連する他の記事も読む

輸血の手順と副作用対応:看護師が押さえるべき重要ポイント10選

血液製剤【種類別】取り扱いガイド:保管・溶解の重要ポイント3選

看護師が知るべき出血傾向のケアポイント5選:原因から止血方法まで徹底解説

輸血副作用とは?その種類と特徴を徹底解説🩸

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、副作用が発生する可能性もあります。

副作用にはさまざまな種類があり、症状の重さや発生時期によって分類されます。

ここでは、輸血副作用の種類と特徴について詳しく解説します。

看護師として、これらの知識をしっかり押さえておくことが、患者さんの安全を守る第一歩です✨

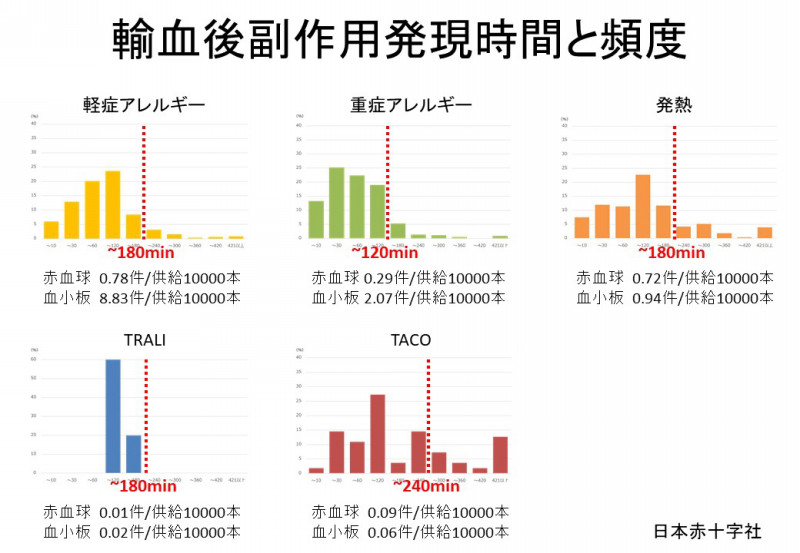

日経医事新聞社より画像引用

溶血性副作用と非溶血性副作用の違い

輸血副作用は大きく「溶血性」と「非溶血性」に分けられます。

それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 分類 | 溶血性副作用 | 非溶血性副作用 |

|---|---|---|

| 原因 | 主に免疫学的要因(例:ABO不適合輸血) | 免疫学的要因(例:アレルギー反応)や非免疫学的要因(例:細菌感染、循環過負荷) |

| 発症部位 | 血管内または血管外(赤血球の破壊が主) | 全身(肺、皮膚、循環系など多岐にわたる) |

| 主な症状 | 発熱、悪寒、血管痛、黄疸、血圧低下など | 発熱、蕁麻疹、呼吸困難、血圧上昇など |

| 重症度 | 即時型は生命に関わることもある | 軽症から重症まで幅広い |

| 例 | ABO不適合輸血、遅発性溶血性副作用 | TRALI、TACO、アレルギー反応、感染症 |

溶血性副作用は、赤血球が破壊されることで起こり、特にABO不適合輸血が原因となることが多いです。

一方、非溶血性副作用は、アレルギー反応や肺障害など、さまざまな要因で発生します。

即時型と遅発型の副作用とは?

輸血副作用は、発症するタイミングによって「即時型」と「遅発型」に分類されます。それぞれの特徴を以下にまとめました。

| 分類 | 即時型副作用 | 遅発型副作用 |

|---|---|---|

| 発症時間 | 輸血中または輸血後24時間以内 | 輸血後24時間以降(数日~数週間後) |

| 主な症状 | 発熱、悪寒、血圧低下、呼吸困難、血管痛 | 黄疸、貧血、ヘモグロビン尿、軽度の発熱 |

| 原因 | ABO不適合輸血、不規則抗体による免疫反応 | 二次免疫応答による抗体産生 |

| 例 | 急性溶血性副作用(AHTR)、TRALI、アナフィラキシー | 遅発性溶血性副作用(DHTR) |

即時型は、輸血中に急激に症状が現れるため、迅速な対応が求められます。一方、遅発型は数日後に症状が現れるため、輸血後の経過観察が重要です。

TRALIやTACOなどの重篤な副作用について

輸血関連肺障害(TRALI)や輸血後関連循環過負荷(TACO)は、輸血副作用の中でも特に重篤なものとして知られています。

それぞれの特徴を以下にまとめました。

| 項目 | TRALI(輸血関連急性肺障害) | TACO(輸血後関連循環過負荷) |

|---|---|---|

| 発症時間 | 輸血後6時間以内 | 輸血後6時間以内 |

| 原因 | 血液製剤中の白血球抗体や未確認物質による肺毛細血管の損傷 | 輸血量や速度の過剰による循環負荷 |

| 主な症状 | 呼吸困難、低酸素血症、両側肺浸潤影 | 呼吸困難、頻脈、血圧上昇、肺うっ血 |

| 診断のポイント | 胸部X線で両側肺浸潤影、白血球抗体の存在 | 胸部X線で肺うっ血、BNP値の上昇 |

| 治療法 | 酸素投与、人工呼吸器管理 | 利尿剤投与、輸血速度の調整 |

TRALIは非心原性の肺水腫が特徴で、輸血関連死の主な原因の一つです。

一方、TACOは循環負荷による心不全が原因で、高齢者や心疾患を持つ患者さんに多く見られます。

どちらも早期発見と適切な対応が患者さんの予後を大きく左右します。

輸血副作用が起きたときの対応方法|看護師が知っておくべきポイント

輸血中や輸血後に副作用が発生した場合、迅速かつ適切な対応が患者さんの命を守る鍵となります。

ここでは、輸血中の急変や重症アレルギー反応、ABO不適合輸血事故時の対応方法について詳しく解説します。

看護師として、これらの対応をしっかりと理解し、実践できるようにしておきましょう!💉✨

輸血中に急変した場合の初期対応

輸血中に急変が起きた場合、まずは冷静に以下の手順を実施してください。

1.輸血を直ちに中止する

輸血セットをそのままにし、接続部で新しい輸液セットに交換します。乳酸リンゲル液などを使用して血圧維持を図ります。

2.医師に迅速に連絡する

主治医や担当医に状況を報告し、指示を仰ぎます。必要に応じて救急対応チームを呼びます。

3.患者の状態を観察する

バイタルサイン(血圧、脈拍、体温、SpO2)を測定し、症状の進行を記録します。特に呼吸困難や血圧低下、意識障害がないか確認します。

4.必要な処置を実施する

症状に応じて酸素投与や輸液療法を行います。重症の場合は、心電図モニタリングや緊急処置を開始します。

重症アレルギー反応(アナフィラキシー)の対処法

アナフィラキシーは迅速な対応が命を救う重要なポイントです。

以下の手順を参考にしてください。

1.アドレナリンの筋肉注射を最優先で実施

太ももの前外側にアドレナリンを注射します(エピペン®があれば使用)。服の上からでも問題ありません。

2.患者を適切な体位にする

仰臥位(あおむけ)で両足を挙げる体勢を取らせます。ただし、呼吸困難がある場合は上半身を少し起こします。

3.救急車を呼び、医療機関へ搬送

症状が改善しない場合や重症の場合は、速やかに救急車を呼びます。搬送中も患者の状態を観察し続けます。

4.補助的な治療を実施

酸素投与や気道確保を行い、必要に応じて抗ヒスタミン薬やステロイドを使用します。

ABO不適合輸血事故時の対応手順

ABO不適合輸血は重大な医療事故であり、迅速な対応が必要です。以下の手順を参考にしてください。

1.輸血を即座に中止

輸血セットをそのままにし、新しい輸液セットに交換して乳酸リンゲル液を急速に輸液します。

2.患者の状態を安定化させる

血圧維持のための輸液療法を行い、利尿剤を使用して腎機能を保護します。

3.医師と連携して検査を実施

血液検査(血液型再確認、溶血マーカー測定など)を行い、事故の原因を特定します。

4.患者の状態を継続的に観察

バイタルサインを頻繁に測定し、症状の進行を記録します。必要に応じて集中治療室(ICU)での管理を検討します。

これらの対応を日頃からシミュレーションし、いざというときに迅速に行動できるよう準備しておきましょう!❤

輸血副作用を予防するための具体的な対策✨

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、副作用を防ぐためには、看護師が適切な対策を講じることが不可欠です。

ここでは、輸血前のダブルチェック、血液製剤の取り扱い、そして患者教育のポイントについて詳しく解説します。

これらの対策を実践することで、輸血の安全性を高めることができます❤

輸血前のダブルチェックの重要性

輸血副作用を防ぐためには、ダブルチェックが欠かせません。

以下の手順を守ることで、輸血事故のリスクを大幅に減らすことができます。

1.複数の医療従事者で確認

輸血前に、患者さんの氏名、血液型、血液製剤のラベルを2人以上で声を出して確認します。

2.輸血部でのチェック

血液製剤を受け取る際、患者情報と血液製剤の情報を照合します。

3.ベッドサイドでの最終確認

患者さんのリストバンドと血液製剤を再度照合し、間違いがないことを確認します。

4.交差適合試験の実施

血液型の適合性を確認するため、交差適合試験を必ず行います。

血液製剤の適切な取り扱いと管理方法

血液製剤の取り扱いと管理は、輸血の安全性を確保するための重要なポイントです。

以下の点に注意しましょう。

| 項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 保管温度の管理 | 赤血球製剤は2~6℃で保管し、使用直前まで適切な温度を維持します。 |

| 使用期限の確認 | 血液製剤の有効期限を確認し、期限切れのものは使用しないよう徹底します。 |

| 外観の確認 | 血液製剤に異常(濁り、凝固、変色など)がないかを確認します。 |

| 単独ルートでの投与 | 血液製剤は薬液と混注せず、単独ルートで投与します。 |

| 輸血速度の調整 | 開始5分間は1mL/分で投与し、副作用がないことを確認してから速度を上げます。 |

看護師が行うべき患者教育のポイント

患者さんに輸血の安全性を理解してもらうことも、副作用予防の一環です。

以下のポイントを押さえて教育を行いましょう。

1.輸血の必要性とリスクの説明

輸血が必要な理由や副作用の可能性について、患者さんやご家族にわかりやすく説明します。

2.副作用の早期発見の重要性

発熱、蕁麻疹、呼吸困難などの症状が現れた場合、すぐに看護師に報告するよう伝えます。

3.患者さんの不安を軽減

輸血に対する不安や疑問に丁寧に答え、安心感を与えます。

4.自己血輸血の選択肢の説明

予定手術の場合、自己血輸血の可能性についても説明し、患者さんの選択肢を広げます。

これらの対策を日々の看護業務に取り入れることで、輸血副作用のリスクを最小限に抑えることができます。

輸血副作用の症状一覧|早期発見のための観察ポイント👀

輸血中や輸血後に発生する副作用は、軽症から重症までさまざまです。

看護師として、これらの症状を早期に発見し、適切に対応することが患者さんの安全を守る鍵となります。

ここでは、輸血副作用の症状、観察すべきポイント、そして記録と報告のコツについて詳しく解説します❤

軽症から重症までの症状を網羅的に解説

輸血副作用は、軽度のものから命に関わる重篤なものまで幅広く存在します。

以下に代表的な症状を分類してまとめました。

| 分類 | 症状例 | 概要 |

|---|---|---|

| 軽症 | 発熱、悪寒、蕁麻疹、掻痒感、発赤、顔面紅潮 | 比較的頻度が高い副作用で、抗ヒスタミン薬や解熱剤で改善することが多い。 |

| 中等症 | 頻脈、血圧変動(上昇または低下)、嘔気、嘔吐、胸痛、腰背部痛 | 症状が進行する場合があるため、早期の対応が必要。 |

| 重症 | 呼吸困難、チアノーゼ、意識障害、アナフィラキシーショック、輸血関連急性肺障害(TRALI) | 命に関わる可能性があり、迅速な治療が求められる。 |

| 遅発型 | 黄疸、赤褐色尿、貧血、肝機能障害、輸血後移植片対宿主病(GVHD) | 数日から数週間後に発症するため、長期的な観察が必要。 |

観察すべきバイタルサインと身体症状

輸血中および輸血後の観察は、患者さんの状態を把握し、副作用を早期に発見するために重要です。

以下のポイントを重点的に観察しましょう。

1.バイタルサインの確認

- 体温:発熱(38℃以上)や急激な体温上昇がないか確認します。

- 血圧:30mmHg以上の上昇または低下がないか注意します。

- 脈拍:頻脈(成人で100回/分以上)や不整脈がないか確認します。

- 酸素飽和度(SpO2):低下がないかをモニタリングします。

2.身体症状の観察

- 皮膚症状:発赤、蕁麻疹、掻痒感などのアレルギー反応。

- 呼吸器症状:呼吸困難、喘鳴、チアノーゼ。

- 消化器症状:嘔気、嘔吐、腹痛。

- 循環器症状:胸痛、腰背部痛、動悸。

3.観察タイミング

- 輸血開始後5分間はベッドサイドで観察を行い、その後15分、30分、終了時に再確認します。

症状が現れた際の記録と報告のコツ

副作用が疑われる場合、正確な記録と迅速な報告が重要です。

以下のポイントを押さえましょう。

1.記録のポイント

- 症状の詳細:発症時刻、症状の種類、程度を具体的に記録します。

- バイタルサイン:体温、血圧、脈拍、SpO2の変化を正確に記録します。

- 輸血製剤情報:使用した血液製剤の種類、ロット番号、輸血量を記録します。

2.報告のコツ

- 迅速な報告:異常を発見したら、すぐに医師や上司に報告します。

- 具体的な情報提供:症状の経過や観察結果を簡潔かつ正確に伝えます。

- 血液バンクへの連絡:必要に応じて、残存血液製剤を血液バンクに送付し、原因調査を依頼します。

これらの観察ポイントと対応を日々の看護業務に取り入れることで、輸血副作用の早期発見と適切な対応が可能になります。

患者さんの安全を守るために、ぜひ実践してみてくださいね!👩⚕️✨

輸血副作用に関するよくある質問とその答え💡

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、副作用に関する疑問や不安を抱えることも少なくありません。

ここでは、輸血後の発熱への対応、副作用の発生率、そして輸血を安全に行うための最新技術について詳しく解説します❤

輸血後に発熱が起きたらどうすればいい?

輸血後の発熱は比較的よく見られる副作用であり、適切な対応が重要です。

1.発熱の原因を確認

- 輸血後に体温が1℃以上上昇した場合、非溶血性副作用(FNHTR)が疑われます。これは血液製剤中の白血球が産生するサイトカインによるものです。

- 細菌感染や溶血性副作用などの可能性もあるため、医師に報告して鑑別診断を行います。

2.対応方法

- 輸血を一時中止し、バイタルサインを測定します。

- 解熱剤(アセトアミノフェンなど)を投与し、必要に応じて氷枕などでクーリングを行います。

- 患者さんには発熱が一時的なものであることを説明し、安心してもらえるよう努めます。

3.輸血前の予防策

- 再度輸血が必要な場合は、事前に解熱剤や副腎皮質ステロイドを投与することがあります。

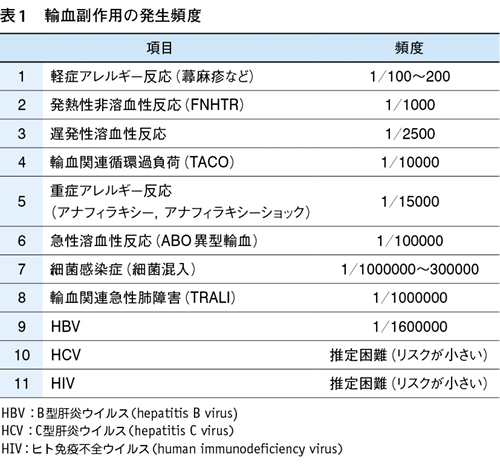

輸血副作用の発生率はどのくらい?

輸血副作用の発生率は血液製剤の種類によって異なります。以下に主な統計をまとめました。

| 血液製剤 | 副作用発生率 | 主な副作用 |

|---|---|---|

| 赤血球製剤 | 0.59% | 発熱、蕁麻疹、掻痒感 |

| 血小板製剤 | 2.33% | アレルギー反応、発熱 |

| 血漿製剤 | 1.05% | 発熱、呼吸困難 |

| 欧州諸国平均 | 0.22~0.42% | 軽度から中等度の副作用 |

副作用の内訳として、発熱が最も多く、次いで蕁麻疹や掻痒感が報告されています。

輸血を安全に行うための最新技術とは?

輸血の安全性を確保するため、最新技術が導入されています。以下に代表的な技術を紹介します。

1.電子的照合システム

患者さんのリストバンドと輸血用血液製剤を携帯端末で電子的に照合することで、適合性を確認します。

2.保存前白血球除去技術

血液製剤中の白血球を除去することで、発熱性非溶血性副作用(FNHTR)の発生率を低減します。

3.交差適合試験の迅速化

血液型の適合性を確認する交差適合試験を短時間で実施できる体制が整備されています。

4.輸血療法委員会の活動

医療機関内で輸血副作用の症例検討やスタッフ研修を行い、安全性向上に努めています。

これらの技術と取り組みにより、輸血医療の安全性が大幅に向上しています。

患者さんの安心を守るため、看護師として最新情報を活用してくださいね!✨

患者さんの安全を守るために、今できることを始めましょう✨

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、副作用のリスクを伴うことも忘れてはなりません。

看護師として、正確な知識と迅速な対応力を身につけることで、患者さんの安全を守ることができます。

この記事でご紹介した対応方法や予防策を日々の実践に活かし、安心・安全な輸血医療を提供していきましょう❤