「採血が苦手で、いつも失敗しちゃう…」「血管が見えない患者さんにどう対応すればいいの?」

そう思う方もいるかもしれません。新人看護師や看護学生にとって、採血は避けて通れない技術。

でも、失敗が続くと自信をなくしてしまいますよね💦

実は、採血を成功させるためにはいくつかの「コツ」があるんです!血管が見えにくい場合や細い血管への対応も、ポイントを押さえればぐっと成功率が上がります✨

この記事で分かること

- 採血を成功させるための基本的な手順

- 血管が見えない・細い場合の対処法

- 採血時の失敗を防ぐための注意点

- 初心者でも実践できる練習方法

- 患者さんとの信頼関係を築くためのポイント

この記事では、採血が苦手な方でも安心して実践できる具体的な方法をお伝えします。

【コツ①】採血のコツをマスターしよう!初心者でも失敗しない方法✨

採血は看護師にとって基本的な技術ですが、初心者の方にとっては緊張する場面も多いですよね💦

「血管が見えない」「針を刺すのが怖い」といった悩みを抱える方もいるかもしれません。

でも大丈夫!採血にはいくつかのコツがあり、それを押さえることで失敗を減らし、自信を持って対応できるようになります。

ここでは、初心者でも実践しやすい採血の基本手順やポイントを解説します♡

採血の基本手順をおさらいしよう

採血を成功させるためには、基本手順をしっかりと理解しておくことが重要です。

以下に、採血の基本的な流れをまとめました:

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①準備 | 必要な物品(駆血帯、針、採血管など)を揃え、患者さんの情報を確認します。 |

| ②血管の選定 | 血管の走行を観察し、採血に適した血管を選びます。肘の内側や手背が一般的です。 |

| ③駆血帯の装着 | 血管を怒張させるために駆血帯を巻きます。適切な強さで締めることがポイントです。 |

| ④穿刺 | 血管に対して針を15~20度の角度で刺入します。深すぎず浅すぎない角度を意識しましょう。 |

| ⑤採血 | 採血管に血液を採取し、必要量を確保します。逆流しないよう注意してください。 |

| ⑥抜針と止血 | 針を抜いた後、ガーゼでしっかりと止血します。患者さんに腕を軽く押さえてもらうと効果的です。 |

これらの手順を守ることで、スムーズな採血が可能になります。焦らず、落ち着いて進めることが大切です✨

血管選びのポイント:どこを狙えばいい?

採血の成功率を上げるには、適切な血管を選ぶことが重要です。

以下のポイントを参考にしてください:

-

まっすぐで弾力のある血管を選ぶ

血管が蛇行している場合、針が血管を突き破る可能性があります。肘の内側の正中皮静脈や手背の血管が狙いやすいです。 -

温めて血管を浮き出させる

血管が見えにくい場合は、蒸しタオルやホットパックで腕を温めると血管が拡張しやすくなります。 -

指で触って確認する

血管の弾力や太さを指で触って確認することで、針が刺さりやすい場所を見つけることができます。

血管選びは採血の成否を左右する重要なステップです。じっくり観察し、最適な場所を選びましょう♡

駆血帯の正しい使い方と注意点

駆血帯の使い方ひとつで採血の成功率が大きく変わります。

以下のポイントを押さえてください:

以下のポイントを押さえてください:

-

適切な強さで締める

駆血帯を強く締めすぎると血管が虚脱してしまい、逆に採血が難しくなります。軽く血管が怒張する程度に締めるのが理想です。 -

巻く位置を調整する

駆血帯は肘の少し上に巻くのが一般的です。巻く位置がずれると血管がうまく怒張しないことがあります。 -

患者さんの体勢を整える

患者さんの腕を心臓より下に下げることで血液が集まり、血管が浮き出やすくなります。

駆血帯の使い方を工夫することで、採血がスムーズに進むだけでなく、患者さんの負担も軽減できます✨。

これらのコツを実践すれば、初心者でも採血の成功率をぐっと上げることができます。

【コツ②】血管が見えないときの対処法とは?プロが教えるテクニック💡

採血の際に血管が見えないと焦ってしまうこと、ありますよね💦

特に高齢者や血管が細い患者さんの場合、血管を見つけるのが難しいことも。

しかし、いくつかのテクニックを使えば、血管を見つけやすくなります!

ここでは、血管を浮き出させる方法や、触診のコツ、さらに血管が逃げる場合の固定テクニックについて詳しく解説します♡

血管を浮き出させるための温め方

血管が見えない場合、温めることで血管を浮き出させることができます。以下の方法を試してみてください:

| 方法 | 具体的な手順 |

|---|---|

| 蒸しタオルを使用する | 40℃程度の蒸しタオルを患者さんの腕に巻き、数分間温めます。血管が拡張しやすくなります。 |

| ホットパックを使う | ホットパックを腕に当てることで、血流を促進し血管を浮き出させます。 |

| 腕を心臓より下に下げる | 患者さんの腕を心臓より低い位置に下げることで、血液が集まりやすくなります。 |

温めることで血管が拡張し、視認性が向上します。特に高齢者や冷え性の患者さんには効果的です♡

指で触って血管を探すコツ

目で見えない血管も、触診で見つけられることがあります。以下のポイントを押さえて、触診を活用しましょう:

-

弾力を確認する

血管は弾力があり、指で押すと跳ね返る感触があります。見た目だけで判断せず、必ず指で触れて確認してください。 -

太さをチェックする

細すぎる血管は針が刺さりにくいので、触診で太さを確認しましょう。太くてまっすぐな血管を選ぶのがポイントです。 -

蛇行していない血管を選ぶ

蛇行している血管は針が途中で突き破るリスクがあるため、なるべくまっすぐな血管を探してください。

触診は経験を積むほど上達します。焦らず、じっくりと探してみてくださいね✨。

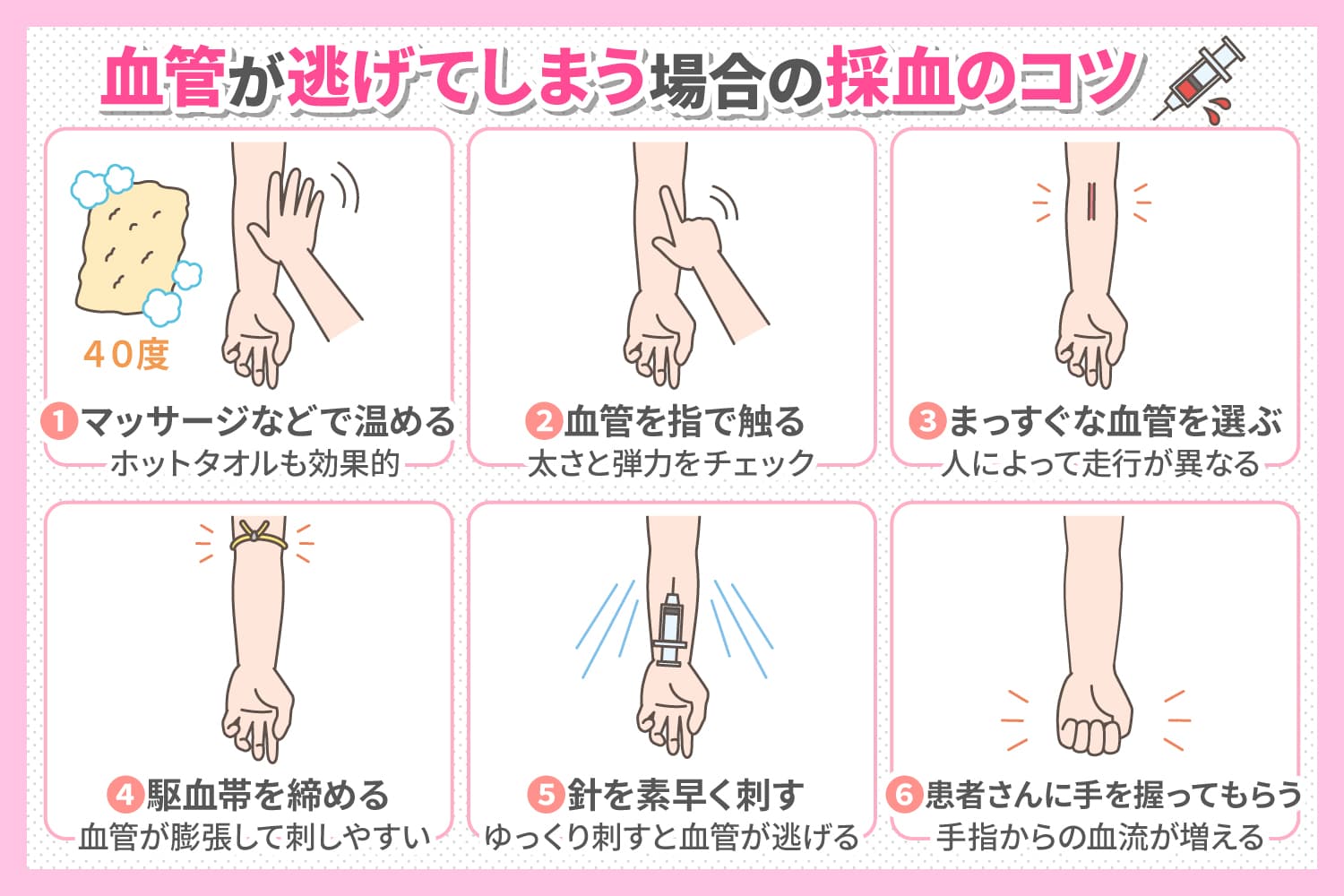

血管が逃げる場合の固定テクニック

血管が逃げやすい患者さんの場合、固定が重要です。

ナスナスより画像引用

以下のテクニックを試してみましょう:

-

皮膚を引っ張る

左手の親指で皮膚を軽く引っ張り、血管が動かないように固定します。これにより、針が安定して刺さりやすくなります。 -

針を素早く刺す

ゆっくり刺すと血管が逃げやすくなるため、適切な角度(15~20度)で素早く刺入することがポイントです。 -

患者さんに協力してもらう

採血中、患者さんに手を軽く握ってもらうことで血流が増え、血管が見えやすくなります。ただし、強く握りすぎると血液データに影響が出る可能性があるため注意してください。

固定がしっかりできると、採血の成功率がぐっと上がります。患者さんとのコミュニケーションも大切にしながら進めてください♡

これらのテクニックを活用すれば、血管が見えない場合でも落ち着いて対処できますよ🌟

自分に合う仕事を気軽に診断!“おしごと診断”

採血の勉強を一旦休憩!ここで、あなたに最適な仕事が分かる「おしごと診断」をしてみませんか?仕事はもちろん、どのようなタイプの職場が向いているのかも分かります。

【コツ③】採血の成功率を上げるための準備と練習方法📚

採血は看護師にとって基本的な技術ですが、成功率を上げるためには事前の準備や練習が欠かせません。

特に新人看護師や採血に苦手意識を持つ方にとって、適切な準備と練習は自信をつける大きな助けになります。

ここでは、採血前に準備すべき物品リスト、シミュレーターを使った練習方法、そして実践で役立つメンタルの整え方について詳しく解説します♡

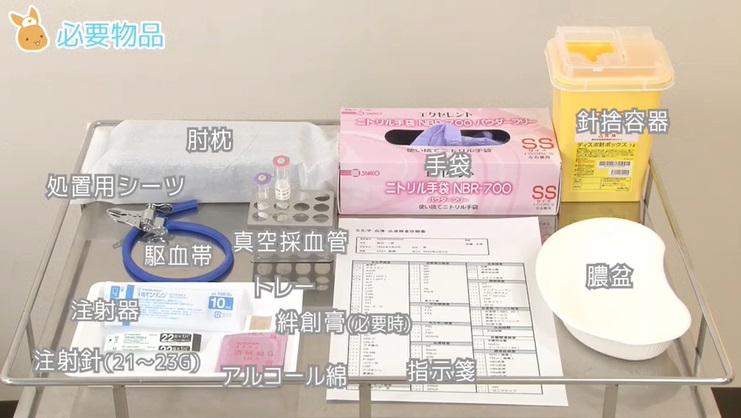

採血前に準備しておくべき物品リスト

看護rooより画像引用

採血をスムーズに行うためには、必要な物品を事前に揃えておくことが重要です。

以下に、採血に必要な物品をリスト形式でまとめました:

| 物品名 | 用途 |

|---|---|

| 駆血帯 | 血管を怒張させるために使用します。適切な強さで締めることがポイントです。 |

| 針(翼状針やシリンジ) | 血液を採取するための基本的な器具です。患者さんの状態に応じて選択します。 |

| 採血管(真空管など) | 採取した血液を保存するための容器です。検査内容に応じた種類を準備します。 |

| アルコール綿 | 穿刺部位の消毒に使用します。アルコール過敏の患者さんには別の消毒方法を検討します。 |

| ガーゼ | 針を抜いた後の止血に使用します。圧迫止血が必要な場合に備えて複数枚準備します。 |

| 絆創膏 | 止血後に穿刺部位を保護するために使用します。 |

これらの物品を事前に揃えておくことで、採血中のトラブルを防ぎ、スムーズな作業が可能になります✨

シミュレーターを使った練習方法

採血の技術を向上させるためには、実践的な練習が欠かせません。

シミュレーターを活用することで、血管の選び方や針の刺入角度などを安全に練習できます。

以下のポイントを参考にしてください:

以下のポイントを参考にしてください:

-

血管の触診を練習する

シミュレーターには血管の弾力や太さを再現したモデルが搭載されています。指で触れて血管を探す練習を繰り返すことで、実際の患者さんでもスムーズに血管を見つけられるようになります。 -

刺入角度を確認する

針を15~20度の角度で刺入する練習を行い、適切な深さや角度を体得します。浅すぎると血管に届かず、深すぎると貫通するリスクがあるため、角度の調整が重要です。 -

失敗時の対応を学ぶ

シミュレーターを使えば、針が血管を外れた場合の対処法も練習できます。これにより、実際の採血で失敗しても落ち着いて対応できるようになります。

シミュレーターを活用することで、採血の技術を安全かつ効率的に向上させることができます♡

実践で役立つメンタルの整え方

採血の成功率を上げるためには、技術だけでなくメンタルの整え方も重要です。

以下の方法を参考にしてください:

-

深呼吸で緊張をほぐす

採血前に深呼吸をすることで、緊張を和らげ、集中力を高めることができます。患者さんにも深呼吸を促すと、リラックスした状態で採血が行えます。 -

ポジティブなイメージを持つ

「成功する」というポジティブなイメージを持つことで、自信を持って採血に臨むことができます。過去の成功体験を思い出すのも効果的です。 -

患者さんとのコミュニケーションを大切にする

患者さんに声をかけて安心感を与えることで、採血中の緊張を軽減できます。「痛みがあれば教えてください」と伝えることで、患者さんとの信頼関係を築くことができます。

メンタルを整えることで、採血中の焦りやミスを防ぎ、成功率を高めることができますよ✨

これらの準備と練習方法を実践すれば、採血の成功率がぐっと上がります。

次回の採血でぜひ試してみてくださいね♡

【コツ④】採血後の注意点とトラブル回避のポイント🩹

採血後は、患者さんの安全を確保し、トラブルを未然に防ぐためのケアが重要です。

内出血を防ぐための適切な止血方法や、患者さんへの声かけ、万が一トラブルが起きた際の対応策を押さえておくことで、患者さんの満足度と信頼を高めることができます。

以下に詳しく解説します♡

内出血を防ぐための止血方法

採血後の内出血は、適切な止血を行うことで予防できます。

以下のポイントを参考にしてください:

-

圧迫止血を徹底する

採血後、針を抜いた直後に清潔なガーゼを穿刺部位に当て、皮膚に対して垂直にしっかりと圧迫します。圧迫時間は最低2~5分を目安に行い、特に抗凝固薬を服用している患者さんには長めに圧迫することが推奨されます。 -

腕に負荷をかけない

採血後数時間は、採血した腕で重い物を持ったり、激しい運動をしたりすることを避けるよう患者さんに伝えましょう。これにより、血管内の傷が開くリスクを軽減できます。 -

冷却と温めの使い分け

万が一内出血が発生した場合、直後は冷却(保冷剤や冷たいタオル)を行い、数日後には温め(蒸しタオルなど)を行うことで、血液の吸収を促進します。

採血後の患者さんへの声かけとフォロー

患者さんが安心して帰宅できるよう、適切な声かけとフォローを行いましょう:

-

注意事項を明確に伝える

「採血後は腕を使う激しい運動や入浴を避けてください」「水分をしっかり摂ってください」など、具体的な注意事項を分かりやすく伝えます。 -

患者さんの状態を確認する

採血後に気分が悪くなったり、めまいを感じたりする場合があるため、患者さんの表情や体調を観察し、「大丈夫ですか?」と声をかけることで安心感を与えます。 -

フォローアップの提案

「もし何か気になることがあれば、遠慮なくご連絡ください」と伝えることで、患者さんが安心して帰宅できる環境を整えます。

トラブルが起きたときの対応策

万が一、採血後にトラブルが発生した場合、迅速かつ適切に対応することが重要です:

-

内出血が大きい場合

内出血が広範囲に及ぶ場合は、患部を心臓より高い位置に上げ、冷却を行います。必要に応じて医師に相談するよう患者さんに指示します。 -

神経症状や痛みが続く場合

しびれや痛みが長引く場合は、神経損傷の可能性があるため、整形外科など専門医の診察を受けるよう勧めます。 -

患者さんへの謝罪と説明

トラブルが発生した場合は、患者さんに誠実に謝罪し、原因や今後の対応について丁寧に説明します。「次回はさらに注意して対応します」といった前向きな姿勢を示すことも大切です。

採血後のケアは、患者さんの満足度を左右する重要なポイントです💗

適切な止血方法やフォローを実践し、トラブルが起きた際も冷静に対応することで、患者さんとの信頼関係を築くことができます♡

【コツ⑤】患者さんとの信頼関係を築くためのコミュニケーション術🤝

採血は患者さんにとって緊張や不安を伴う場面です。そのため、看護師として患者さんとの信頼関係を築くことが、採血をスムーズに進めるための重要なポイントとなります。

ここでは、採血中の声かけ、不安軽減のための体調確認、そして笑顔と共感の力について解説します♡

採血中の声かけで患者さんの不安を軽減

患者さんの不安を和らげるためには、適切な声かけが欠かせません。

以下のポイントを意識してみてください:

-

一動作ごとに説明をする

「これから駆血帯を巻きますね」「少しチクッとしますよ」といった説明を行うことで、患者さんが次に何が起こるかを予測でき、不安が軽減されます。 -

患者さんの状態を確認する

「痛みはありませんか?」「気分は大丈夫ですか?」と声をかけることで、患者さんが安心感を持てるだけでなく、異常の早期発見にもつながります。 -

リラックスを促す言葉を使う

「深呼吸してみましょう」「リラックスしてくださいね」といった言葉をかけることで、患者さんの緊張を和らげる効果があります。

患者さんの体調や希望を聞く重要性

患者さんの体調や希望を事前に確認することは、採血の成功率を高めるだけでなく、患者さんとの信頼関係を深めるためにも重要です。

-

体調確認のポイント

採血前に「今日は体調はいかがですか?」と尋ねることで、患者さんの状態を把握し、適切な対応が可能になります。特に、低血糖や脱水症状がある場合は注意が必要です。 -

希望を尊重する

「いつも採血している場所はありますか?」「どちらの腕が良いですか?」といった質問をすることで、患者さんの希望を尊重し、安心感を与えられます。 -

患者さんの経験を活かす

「前回の採血で痛みが強かった場所はありますか?」と尋ねることで、過去の経験を考慮した対応が可能になります。

笑顔と共感が信頼を生む理由

笑顔や共感の姿勢は、患者さんとの信頼関係を築く上で非常に効果的です。

-

笑顔の効果

笑顔は患者さんに安心感を与え、緊張を和らげる力があります。特に、採血前後に笑顔で対応することで、患者さんの印象が大きく変わります。 -

共感の姿勢を示す

「緊張しますよね」「少し痛いかもしれませんが、すぐ終わりますよ」といった共感の言葉をかけることで、患者さんは「自分の気持ちを理解してくれている」と感じ、信頼感が高まります。 -

患者さんを労う言葉をかける

採血後に「お疲れさまでした」「ご協力ありがとうございました」と声をかけることで、患者さんの満足度が向上します。

患者さんとの信頼関係を築くことは、採血の成功率を高めるだけでなく、看護師としての信頼を得るためにも重要です。

ぜひ、これらのコミュニケーション術を実践してみてくださいね♡

採血のコツをマスターして自信をつけよう!

今回のコツを活用して、採血の成功率をアップさせましょう!患者さんの笑顔があなたの自信につながります♡

実際に自分にぴったりな仕事を探したいときは…“おしごと犬索”

せっかく看護師になったのだから、自分に合う仕事をしたい!LINEに登録してくれたら、あなたの状況や希望を聞いてあなたに合うお仕事を検索しますよ♪