「輸血って、どの血液型からどの血液をもらえるんだっけ…?」

「ABOとかRh因子とか、なんとなく覚えてるけど自信がない💦」

そんな悩みを感じたこと、ありませんか?

輸血は安全に行うための知識がとても大切です。

でも難しい理論や分類をすべて覚えるのは大変ですよね。

この記事では、

- 輸血できる血液型の組み合わせを早見表で確認できる

- ABO式・Rh式の違いが簡単に理解できる

- 緊急時や血液型不明時の対応方法がわかる

- O型・AB型が有利・不利といわれる理由がわかる

が分かりますよ♪

結論👉

輸血で受けられる血液型は、ABO式とRh因子の組み合わせで決まります。

基本的には「同じ型」が安全ですが、O型は多くの型に輸血でき、AB型は多くの型から受けられるという特徴があります。

緊急時には、この仕組みを理解しておくことがとても大切です💡

この記事では、輸血できる血液型の組み合わせを早見表と図でわかりやすく紹介し、ABO式とRh式の違いや緊急時対応までを新人看護師さんにもやさしく解説します✨

| 📚関連する記事を読む

🌟 輸血の手順と副作用対応:看護師が押さえるべき重要ポイント10選 |

🧬 輸血の基本をおさらい!「血液型の違い」で何が起こるの?

「輸血って、血液型が合わないと危険って聞くけど…どうしてなんだろう?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?😊

ここでは、ABO式とRh式血液型の基本をやさしく整理しながら、不適合が起こる仕組みをわかりやすく解説していきますね。

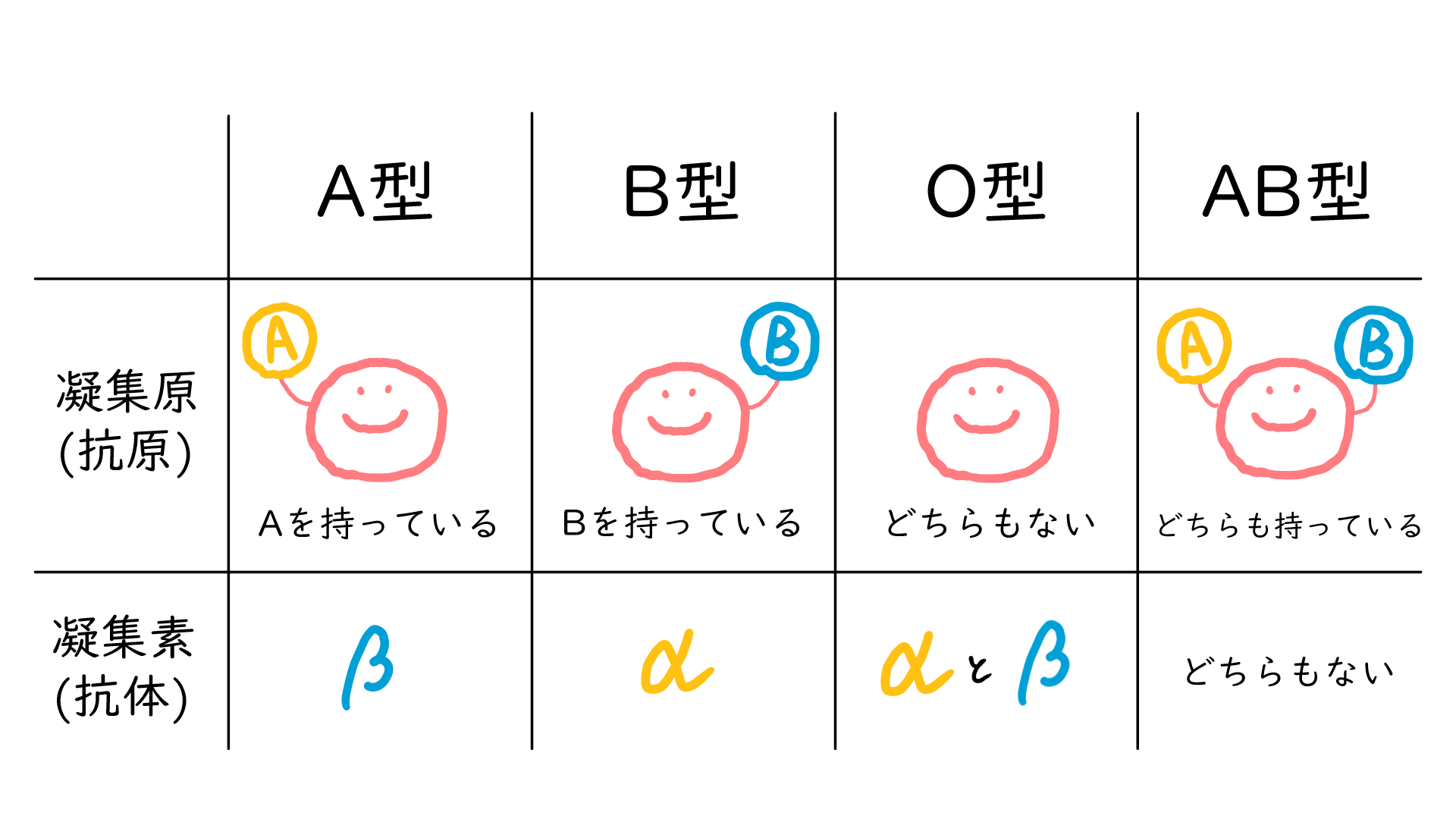

ABO式血液型とは?|赤血球の抗原と血漿の抗体がポイント

ABO式は、赤血球の表面にあるA抗原・B抗原の有無で決まります。

血漿の中には、それぞれに対応する抗体(抗A抗体・抗B抗体)が含まれており、同じ名前の抗原と抗体が出会うと凝集反応(赤血球がくっつく)が起こります。

これが輸血の相性を決める大切なポイントなんです💡

| 血液型 | 赤血球の抗原 | 血漿中の抗体 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| A型 | A抗原 | 抗B抗体 | B型血液とは反応しやすい |

| B型 | B抗原 | 抗A抗体 | A型血液とは反応しやすい |

| AB型 | A抗原・B抗原 | 抗体なし | どの血液型の赤血球も受け取りやすい |

| O型 | 抗原なし | 抗A抗体・抗B抗体 | どの血液型へも提供しやすい |

- A・B・O・ABの型は、抗原と抗体の組み合わせで決まる

- 同名の抗原と抗体が出会う=凝集反応が起こり、輸血では危険

- AB型は受血で有利、O型は供血で有利(赤血球の場合)

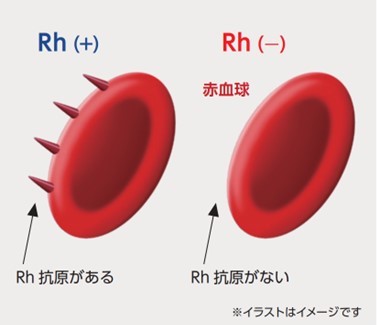

Rh因子(主にD抗原)ってなに?|Rh陰性には注意が必要

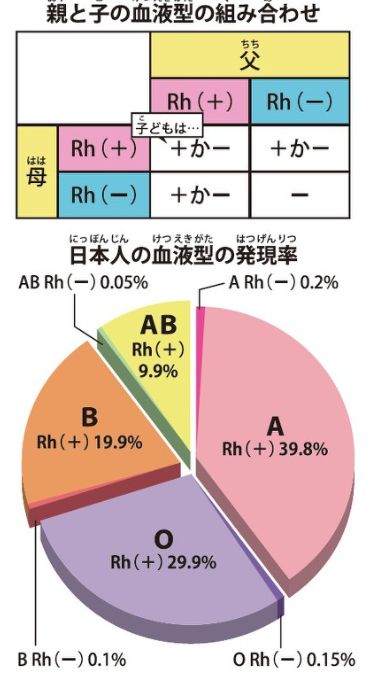

Rh式は、赤血球にD抗原があるかどうかで決まります。

D抗原がある人はRh陽性(Rh+)、ない人はRh陰性(Rh−)と呼ばれます。

日本人ではRh−は1%ほどしかいませんが、Rh−の人にRh+の血液を輸血すると抗D抗体が作られることがあります。

特に妊娠可能年齢の女性では、今後の妊娠に影響することもあるため慎重な確認が必要です👶💉

| Rhタイプ | D抗原の有無 | 注意点 |

|---|---|---|

| Rh陽性(Rh+) | あり | 基本は同型Rh+を使用 |

| Rh陰性(Rh−) | なし | Rh−患者にはRh−製剤を使用(緊急時は医師判断) |

- ABOとRhは別の分類であり、両方の確認が必要

- Rh−の人にRh+を輸血すると抗D抗体が作られる可能性がある

- 妊娠歴や輸血歴のある人では、不規則抗体にも注意

ここまでが輸血の基礎知識です。

💉 輸血できる血液型の組み合わせを早見表でチェック✨

ここでは、臨床で迷わないための「赤血球」「血漿」「血小板」の相性をひと目でわかる早見表にしました。

基本はABOをそろえ、Rhは同型で考えるのが安全ですよ😊

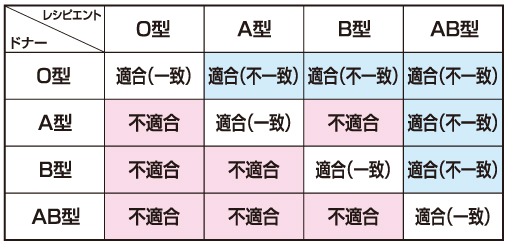

赤血球の相性(ABO)|受血者はどの型を受けられる?

下表はRh同型を前提にしたABOの組み合わせです。

例:A型Rh+の患者にはA型Rh+の赤血球が基本です。

緊急時の例外はありますが、まずはこの原則をしっかり覚えておくと安全です💡

| 受血者(患者) | O | A | B | AB |

|---|---|---|---|---|

| O | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |

| A | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |

| B | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |

| AB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

- AB型の受血者は理論上、すべてのABO赤血球を受けられる

- O型の受血者はO型赤血球のみが適合。O型は提供側で有利

- 実際の輸血では交差適合試験と不規則抗体スクリーニングを必ず確認

Rhの原則(赤血球)|基本は同型、Rh−にはRh−を

Rhは赤血球で特に重要です。

原則としてRh−の患者にはRh−赤血球を使います。

Rh−にRh+を投与すると抗D抗体が作られることがあり、特に妊娠可能年齢の女性では厳重な配慮が必要です👶

血漿(FFP)の相性|ABOは“逆さ”で覚えるとラク💡

血漿は抗体を含む側なので、赤血球とはルールが逆になります。

実務では施設の基準に従いながら、下記の表で感覚をつかんでおきましょう。

| 受血者(患者) | O血漿 | A血漿 | B血漿 | AB血漿 |

|---|---|---|---|---|

| O | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |

| A | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |

| B | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |

| AB | ✖ | ✖ | ✖ | ✔(AB血漿は万能供給) |

- AB血漿は多くの型に使用可能(赤血球と逆ルール)

- O血漿は抗A・抗Bを含むため、適合が限定される

血小板の相性|ABOは「適合が望ましい」けど柔軟。Rhは配慮を

血小板はABO適合が望ましいものの、赤血球ほど厳密ではありません。

ただし、Rh−患者にRh+血小板を投与する場合は、残存赤血球のD抗原により抗D抗体ができる可能性があるため、必要に応じて抗D免疫グロブリンの投与を検討します。

- 赤血球:ABO同型+Rh同型が原則

- 血漿:ABOは“逆”で覚えると迷わない(AB血漿は汎用)

- 血小板:ABO適合が望ましいが柔軟。Rh配慮を忘れずに

🚨 緊急時の輸血対応|血液型が不明なときはどうする?

救急や大量出血の現場では、結果を待てずに輸血が必要になることがあります。

そんなときに迷わないよう、血液型不明時の基本選択と、安全に進めるためのフローをサクッと整理しておきましょう💉

血液型が不明なときの基本|まずはO型Rh−赤血球

ABO・Rhが判明していない場合は、O型Rh−の赤血球製剤を優先します。

O型は赤血球表面にABO抗原なしで適合範囲が広く、Rh−は抗D抗体産生のリスクを最小化できます。

血漿はAB型血漿を選ぶと、血漿中の抗体影響を避けやすいですよ。

- 赤血球:O型Rh−を第一選択(判定前・大量出血時)

- 血漿:AB型血漿が汎用(抗A・抗Bを含まない)

- 血小板:ABO適合が望ましいが、緊急時は医師判断で実施

現場で迷わない!緊急輸血の実践フロー🩸

役割と手順をチームで共通化しておくと事故を防げます。誰が・何を・いつ確認したかを記録しましょう。

- 医師が緊急輸血指示(判定待ち・判定不能の旨を明記)

- 看護師が患者識別と検体ラベリングをダブルチェック

- 血液センターからO型Rh−赤血球と必要に応じてAB型血漿を受領

- 投与直前に患者・製剤ラベル照合(2名以上でWチェック)

- 輸血開始後は副反応(発熱・悪寒・血圧低下・背部痛・尿変色など)を厳重観察

緊急対応後に必ずやること|適合化へ切り替える

状況が落ち着いたら、できるだけ早くABO・Rhの正式判定と不規則抗体スクリーニングを実施。

継続輸血が必要なら、交差適合試験(クロスマッチ)で適合製剤へ切り替えます。

- ABO・Rhの再判定を行い、電子カルテへ確実に記録

- 不規則抗体の有無を確認し、以後の選択に反映

- 以降の投与は同型+Rh同型を基本に、交差適合試験で最終確認

🩸 O型・AB型は本当に有利?輸血での特徴を比較しよう✨

「O型は万能ドナー、AB型は万能レシピエント」と聞いたことがありますよね😊

でも実際の臨床では、“万能”という言葉には注意が必要です。

ここでは、O型とAB型それぞれの輸血における有利・不利を整理して理解しましょう!

O型の特徴|提供側で有利・受血側では制限あり

O型の赤血球には抗原が存在しないため、他の血液型にも輸血できる可能性があります。

そのためO型は「万能供血者」とも呼ばれますが、一方で血漿中に抗A・抗B抗体を持つため、受血側では注意が必要です。

- 赤血球提供:ほとんどの型に供血可能(ただしRh因子を考慮)

- 血漿提供:O血漿は抗体を含むため、適合範囲が狭い

- 受血側ではO型製剤のみが基本(抗体の影響で他型は危険)

特に大量輸血では、O型赤血球の使用が増えるため、

医療機関の在庫バランスを考えた在庫管理も重要になります。

AB型の特徴|受血側で有利・提供側では制限あり

AB型の赤血球にはA抗原・B抗原が両方ある一方で、血漿中には抗体が存在しません。

そのため、AB型の人はどのABO型の赤血球でも受け取れるという特徴があります。

これが「万能受血者」と呼ばれる理由です💡

- 赤血球受血:A・B・O・ABすべて受け入れ可能(Rh同型が原則)

- 血漿提供:AB血漿は万能供血として重宝される

- 赤血球提供ではAB型患者に限定されやすく供血範囲が狭い

このように、O型は「あげやすい型」、AB型は「もらいやすい型」と覚えるとわかりやすいですね😊

ただしどちらも、Rh因子を必ず確認して安全に行うことが大切です。

O型とAB型の比較まとめ表📊

| 項目 | O型 | AB型 |

|---|---|---|

| 赤血球の抗原 | なし | A抗原・B抗原 |

| 血漿中の抗体 | 抗A・抗Bあり | なし |

| 赤血球の供血範囲 | すべての型に可能 | AB型のみ |

| 血漿の供血範囲 | 限定的(O型のみ) | 全ての型に使用可能 |

| 受血の範囲 | O型のみ | すべての型から受血可能 |

この比較からもわかるように、O型とAB型は真逆の特徴を持っています。

それぞれの強みを理解し、安全で適正な輸血につなげていくことが看護師の大切な役割ですね✨

「この病院、雰囲気いいけど実際どうなんだろう…🤔」

「求人票だけじゃ分からないリアルが知りたい!」

そんなときは【くんくん求人調査🐶】でチェックしてみませんか?

LINEで気になる病院の職場環境や評判を無料調査✨

応募する前に“本当の働きやすさ”を知って、後悔しない転職を💚

くんくん求人調査とはLINE登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🧭 Rh因子の役割と臨床での注意点💡

ABO式と並んで、輸血で大切なのがRh因子です。

特にRh(D)抗原の有無は、安全な輸血や妊婦のケアに大きく関わるため、看護師としてしっかり押さえておきたいポイントなんです🩸

Rh因子とは?|D抗原の有無でRh+とRh−に分かれる

Rh因子は、赤血球の表面にあるD抗原というタンパク質のことです。

D抗原があればRh陽性(Rh+)、なければRh陰性(Rh−)と分類されます。

日本人では約99%がRh+で、Rh−はわずか1%程度しかいません。

- Rh+:D抗原あり(輸血はRh+・Rh−どちらでも可)

- Rh−:D抗原なし(Rh+を受けると抗D抗体が作られる)

Rh不適合が起こるとどうなる?

Rh−の人がRh+の血液を受けると、体が異物(D抗原)を排除しようと反応して抗D抗体を作ります。

この抗体が次の輸血や妊娠で問題を起こすことがあるため、特に注意が必要なんです。

- 輸血時:溶血反応を起こす危険

- 妊娠時:Rh−母体×Rh+胎児で新生児溶血性疾患のリスク

- 抗体ができると、次回以降の輸血選択に制限が出る

臨床での対応|Rh−の患者にはRh−製剤を使うのが原則

輸血の際は、Rh−の人にはできる限りRh−の製剤を使用します。

特に妊娠可能年齢の女性や若年者では、将来的な抗体産生リスクを防ぐために重要です。

| Rhタイプ | 輸血での対応 | 注意点 |

|---|---|---|

| Rh+ | Rh+またはRh−どちらでも可 | 特別な制限なし |

| Rh− | Rh−製剤のみ | 抗D抗体産生を防ぐため、緊急時以外は必ずRh−を選択 |

看護師が押さえておくべきRh因子の観察ポイント👀

輸血中や輸血後には、Rh不適合反応による症状を早期に発見できるよう観察を行います。

特に次のような変化を見逃さないことが大切です。

- 体温上昇(発熱・悪寒)

- 血圧低下・頻脈などの循環変動

- 尿の赤褐色変化(溶血のサイン)

- 呼吸苦・背部痛・吐き気などの早期反応

これらのサインを見つけたらすぐに輸血を中止し、医師へ報告。

適切な対応を迅速に行うことが、輸血副反応の重症化防止につながります。

次の章では、ここまでの内容をまとめて、輸血安全管理の全体像を振り返っていきましょう🌿

🩺 まとめ|輸血の血液型と安全管理を正しく理解しよう✨

ここまで、輸血できる血液型の組み合わせや

ABO式・Rh式の違い、そして緊急時の対応などを見てきましたね。

最後に、看護師として押さえておきたいポイントを整理しておきましょう💡

この記事で学んだ大切なポイント💉

- ABO式は抗原と抗体の組み合わせで決まる(同名の抗原・抗体が反応して危険)

- Rh式はD抗原の有無で分類され、Rh−患者へのRh+投与は抗D抗体を作るリスクがある

- O型は供血側で有利、AB型は受血側で有利(ただしRh因子は別で考える)

- 血漿は赤血球と逆の相性で覚えると理解しやすい(AB血漿は万能)

- 緊急時はO型Rh−赤血球・AB型血漿が原則

看護師としての実践ポイント🌸

輸血は「適合していればOK」ではなく、安全な手順と観察があってこそ成功します。

ABOやRhを理解した上で、ラベル確認・ダブルチェック・副反応の観察を丁寧に行うことが、患者さんを守る第一歩です。

- 患者確認と製剤ラベル照合を2名以上で必ず実施

- 輸血中は発熱・悪寒・血圧変動・尿変色などを観察

- 異常を感じたら直ちに輸血中止+医師報告

まとめメッセージ💬

血液型やRh因子は、ただの分類ではなく患者の命を守る基礎知識です。

「なぜこの型は危険なのか」「どうしてこの製剤を使うのか」を理解することで、

あなたの判断力と安全意識がぐんと高まります✨

今日学んだ知識を、日々の輸血業務や学生実習の中でもぜひ活かしてくださいね😊

しっかり理解すれば、どんな緊急場面でも落ち着いて対応できるはずです🩸💪

💬 さいごに|看護師として“安全な輸血”を支える力を育てよう🩸

ここまで一緒に、輸血できる血液型の組み合わせや

ABO式・Rh式の基礎、緊急時の対応までをしっかり学んできましたね😊

知識を得るだけでなく、「なぜその判断が必要なのか」を理解することが大切です。

輸血知識を現場で活かす3つの力🌟

- 判断力:型の違い・製剤の種類を理解して、状況に応じた判断ができる

- 観察力:副反応や異常サインをいち早く察知して安全を守る

- 連携力:医師・検査技師・チームでの情報共有を欠かさない

看護師としての意識をアップデート✨

輸血は“決まったルールを守る”だけではなく、患者さん一人ひとりに合わせた安全管理が求められます。

看護師として「安全・確実・冷静」を意識し、日々のケアに活かしていきましょう💡

- ラベル確認・Wチェックの徹底

- 副反応の初期発見に自信を持つ

- 緊急時にも落ち着いて対応できる知識を身につける

大丈夫!表やイラストで整理すれば、ちゃんと理解できますよ🌼

“根拠を持って安全に動ける看護師”を一緒に目指していきましょうね🩷

まとめ🌿

最後にもう一度おさらいです👇

- ABO式・Rh式は輸血の安全を左右する基本ルール

- O型=供血側で有利、AB型=受血側で有利

- 緊急時はO型Rh−赤血球+AB血漿が原則

- Rh因子と副反応の観察を常に意識する

あなたの学びが、現場での安全な輸血ケアにつながりますように🩺

次の実習や勤務でも、自信を持って患者さんを支えていきましょうね✨

🩸💬 これで「輸血できる血液型の組み合わせ」講座は完結です!おつかれさまでした🐾