「血糖測定、手順はなんとなくわかるけど、毎回ちょっと不安…😥 もっとスムーズに、患者さんに負担なくできるコツってないのかな? 安全に実施するためのポイントもしっかり押さえたい!」

そう思う方もいるかもしれませんね。基本的な手技だからこそ、自信を持って、安全かつ正確に行いたいですよね!😊

この記事では

- 血糖測定の準備から記録までの詳しい手順(写真・イラスト付き!)📸

- 痛みを和らげ、スムーズに測定するコツ✨

- 安全な実施のための注意点(感染対策・針刺し防止)💉

- よくあるトラブルとその対処法🆘

- 患者さんへの声かけポイント🗣️

が分かりますよ♪

実は、安全で正確な血糖測定をマスターするには、「正しい手順の理解」、「患者さんへの細やかな配慮」、そして「徹底した安全管理」の3つのポイントを押さえることがとっても大切なんです!💖

この記事では自信を持って血糖測定ができるように、準備から片付けまでの詳細な手順、すぐに使える実践的なコツ、見落としがちな注意点、そして困ったときの対処法まで、わかりやすく丁寧に解説していきますね!

一緒に血糖測定マスターを目指しましょう!💪✨

👀血糖測定に関連する他の記事も読む

血糖値の正常範囲とは?看護師が知っておくべき基準値と患者への説明ポイント5選

【完全版】血糖測定の方法:準備から記録まで全ステップ徹底解説! 📝

血糖測定は、糖尿病管理や患者さんの状態把握に欠かせない大切な看護技術ですよね!😊

でも、手順が多くて「これで合ってるかな?」って不安になることも…💦

大丈夫です! ここでは、準備から片付け、記録までの全ステップを、一緒に確認していきましょう。

これを読めば、自信を持って、安全・正確に血糖測定ができるようになりますよ✨

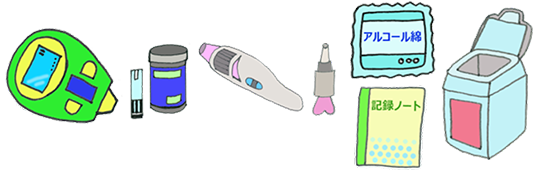

STEP 0:まずは準備!これがないと始まらないリスト✅

何事も準備が肝心!スムーズな血糖測定のために、まずは必要な物品を揃えましょう。

慌てないように、事前にチェックする習慣をつけると良いですね👍

【血糖測定 基本の物品リスト】

| 物品 | チェックポイント |

|---|---|

| 血糖測定器 (メーター) | 電源は入る?🔋 充電は大丈夫? 必要ならキャリブレーション(校正)も確認! |

| 測定用チップ/センサー | 使用期限は切れてない? 保管状態は適切?測定器に対応しているもの? |

| 穿刺(せんし)器具 | 針のセット忘れずに! 穿刺の深さ調整も確認! |

| 穿刺針 (ランセット) | 新しいものを用意! |

| 消毒綿 (アルコール綿) | 個包装で使用期限内のものを! |

| ディスポーザブル手袋 | 自分に合ったサイズを!🧤 |

| 医療廃棄物容器 | 針捨てボックスなど、安全に廃棄できるものを準備! |

| (必要に応じて) | 記録ノート、ゴーグル、エプロン など |

※物品や手順の詳細は、必ずご自身の施設の規定や使用する機器の取扱説明書を確認してくださいね!

STEP 1:患者さんへの説明がカギ🔑 安心させる声かけ術

いよいよ患者さんのもとへ! 測定前には、患者さんの協力と安心感を得ることが大切です。しっかり説明して、信頼関係を築きましょう🤝

- 目的と手順の説明:「〇〇さん、これから血糖値を測りますね。指先(または他の部位)に小さい針をチクッと刺して、少しだけ血液を出して測りますよ」など、分かりやすく具体的に伝えましょう。

- 同意を得る:説明後、「測定してもよろしいですか?」と必ず同意を得ましょう。

- 自覚症状の確認:「今、何か気になる症状はありますか?例えば、手の震えや冷や汗、だるさなどはありませんか?」と低血糖症状などを確認します。

- アレルギー確認:「アルコール消毒は大丈夫ですか?」など、アレルギーの有無も確認しておくと安心です。

- 不安の軽減:「少しチクッとしますけど、すぐに終わりますからね」「痛みが少ないように工夫しますね」など、優しい声かけで不安を和らげましょう💖

患者さんの表情を見ながら、安心できる雰囲気作りを心がけてくださいね😊

STEP 2:いざ実施!手指衛生と消毒、忘れずに🙌

さあ、いよいよ測定の実施準備です!感染予防と正確な測定のために、手指衛生と消毒は絶対に欠かせません。基本をしっかり守りましょう!✨

1.患者さんの手洗い:果物の汁などが付いていると測定値に影響することがあるため、石鹸での手洗いを依頼しましょう。流水が使えない場合は、アルコール綿などで指先を拭いてもらうこともあります。

2.看護師の手指衛生:私たち自身も、流水と石鹸でしっかり手を洗いましょう。または、アルコールベースの手指消毒薬で確実に消毒します。

3.手袋の装着:血液に触れる可能性があるため、必ずディスポーザブル手袋を装着します。必要に応じてエプロンやゴーグルも着用しましょう。

4.穿刺部位の選択:

- 基本は指先が選択されます。変動が少なく穿刺しやすいためです。指の中央は痛みを感じやすいので、指の側面を選ぶのがおすすめです。

- 毎回同じ場所だと皮膚が硬くなるので、穿刺部位は毎回変えるようにしましょう。

- 点滴をしている腕、麻痺のある側、リンパ節郭清をした側、シャントのある腕は避けましょう。

- 患者さんの希望も聞きながら、状態に合わせて手のひらや前腕などを選択することもあります。

5.穿刺部位の消毒:選んだ部位をアルコール綿で消毒します。

6.しっかり乾燥!:ここが重要ポイント!🌟 アルコールが完全に乾くまで待ちましょう。濡れていると測定値が不正確になったり、穿刺時にしみたりする原因になります。

準備万端!次のステップに進みましょう!💨

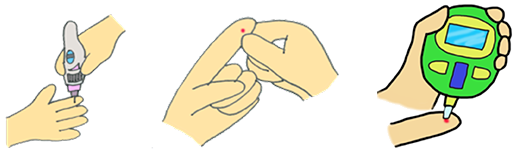

STEP 3:ドキドキの穿刺💉 上手に血液を出すコツ

「チクッ」とする瞬間は、患者さんも私たちも少し緊張しますよね。

でも大丈夫!ちょっとしたコツで、痛みも少なくスムーズに採血できますよ👌

- 穿刺器具の準備:新しい穿刺針(ランセット)を器具にセットし、患者さんの皮膚の状態に合わせて穿刺の深さを調整します。

- 穿刺部位の固定:穿刺する指などを、テーブルにつけるなどしてしっかり固定します。穿刺する方の手も安定させましょう。

- 血行促進(必要な場合):指先が冷たいと血液が出にくいことがあります。穿刺前に指先を軽くマッサージしたり、温かいタオルで温めたりすると効果的です。手を心臓より低い位置に下ろしてもらうのも良いでしょう。

- いざ、穿刺!:穿刺器具を穿刺部位(指の側面など)に垂直にしっかり当てて、ボタンを押します。斜めだと上手く刺さらないことがありますよ!

- 血液を出す:穿刺後、自然に血液が出てくるのを待ちます。出にくい場合は、指の付け根から指先に向かって軽く圧迫して、米粒半分~直径2mm程度の丸い血液の滴を作ります。

- 注意!:強く絞りすぎると、組織液が混じってしまい、血糖値が低く出てしまう可能性があります!あくまで「軽く」がポイントです。

焦らず、落ち着いて行いましょうね😊

STEP 4:ピッと測定!正確な値を得るポイント🔢

血液が出たら、いよいよ測定です! 正確な値を得るために、チップへの血液の付け方やエラーへの注意点を押さえておきましょう💡

1.測定器とチップの準備:測定器の電源が入り、チップが正しくセットされていることを確認します。コード番号の確認が必要な機種もあります。

2.血液を吸い取る:測定用チップ/センサーの先端を、そっと血液の滴に触れさせます。チップが血液を自動的に吸い上げてくれます。

NG!:血液をチップの上に垂らすのは間違いです🙅♀️。

3.十分な血液量:必要な血液量が吸い取られると、測定器がカウントダウンなどを開始します。量が足りないとエラー表示が出ることがあります。機種によっては、短時間内なら追加で血液を吸わせることができるものもあります。

4.結果の確認:測定が完了すると、血糖値が画面に表示されます。結果を確認しましょう。

正確な値のために:

- チップの使用期限は必ず確認しましょう。

- 消毒用アルコールが乾いてから穿刺しましたか?

- 十分な血液量を確保できましたか?

- 測定器のエラー表示が出ていませんか?(電池残量不足、温度異常など)

万が一、測定値がおかしいな?と感じたら、患者さんの状態と合わせて再測定を検討することも大切です。

STEP 5:終わり良ければすべて良し!安全な片付けと記録✍️

測定が終わったら、後片付けと記録まできちんと行いましょう。安全管理と情報共有のために、最後まで気を抜かずに!✨

- 止血:穿刺部位を清潔な乾いたガーゼやアルコール綿で軽く押さえて止血します。強く揉まないようにしましょう。

- 安全な針の廃棄:使用済みの穿刺針は、絶対にリキャップせず、すぐに針捨てボックスなどの医療廃棄物容器へ廃棄します。針刺し事故防止の最重要ポイントです!🚨

- チップの廃棄:使用済みの測定用チップも適切に廃棄します。一般ゴミとして捨てられる場合もありますが、施設のルールに従いましょう。

- 物品の片付け:血糖測定器を軽く拭くなど、清潔にして片付けます。

- 手袋を外して手指衛生:手袋を適切に外し、再度、手指衛生を行います。

- 記録:測定結果(血糖値)、測定日時、(必要であれば)測定部位、食事との関連(食前・食後など)、インスリン投与状況、患者さんの状態(自覚症状の有無など)を正確に記録します。電子カルテの場合は、バーコードでの患者認証なども忘れずに。

- 結果の伝達:測定結果を患者さんに伝え、必要に応じて医師に報告します。異常値の場合は、迅速な報告と対応が必要です。

これで一連の流れは完了です。

一つ一つのステップを丁寧に行うことが、安全で正確な血糖測定につながりますね😊

プロが伝授!血糖測定のコツと注意点✨【痛み・精度・安全】

血糖測定、患者さんのためにも、私たち看護師のためにも、できるだけスムーズに、そして安全・正確に行いたいですよね!😊

ここでは、「ちょっと痛いのがイヤ…」「あれ?この値、本当に合ってる?」「針刺し事故、怖いな…」といった現場のリアルな悩みに応える、プロ直伝のコツと注意点をご紹介します。

痛み・精度・安全の3つのポイントを押さえて、血糖測定への自信をさらに深めましょう!💖

ちょっとでも痛くない方がイイ!優しい穿刺の裏ワザ💖

毎日の測定、少しでも痛みが少ない方が患者さんは嬉しいですよね。

痛みを和らげるためのちょっとした工夫で、患者さんの負担と不安をグッと減らすことができますよ👍

穿刺部位は「指の側面」がベストチョイス!

-

- 指の腹(真ん中)は神経が集中していて痛みを感じやすいんです 。爪の生え際の両サイドあたり、少し側面を狙うのが痛みを減らすコツです 。

- 毎回同じ場所に刺すと皮膚が硬くなって痛みが増すことも 。左右の手、指を変えながらローテーションしましょう 。

- 指先以外にも、手のひら、前腕、太もも、耳たぶなどで測定できる機器もありますが、部位によって血糖値の反映にタイムラグがある場合があるので注意が必要です 。指先が基本ですが、患者さんの状態や希望に合わせて検討しましょう 。

穿刺前のひと工夫で痛み軽減♪

-

- 温める&マッサージ:指先が冷たいと血が出にくく、深く刺しがち 。穿刺前に指先を温めたり、軽くマッサージしたりすると血行が良くなり、浅めの穿刺でも血液が出やすくなります 。

- 穿刺深度を調整:穿刺器具には針の深さを調整できるダイヤルが付いているものがほとんどです 。浅すぎると血液が出ず、深すぎると痛みが強くなるので、患者さんに合わせて最適な深さを見つけましょう 。一般的に針は短い方が痛みは少ないとされています 。

- 穿刺器具をしっかり当てる:穿刺器具を皮膚に垂直に、しっかり押し当ててからボタンを押すのがコツ 。浮いていると針がブレて余計な痛みが出ることがあります。

こんな方法も!痛みを和らげる選択肢

-

- 冷却:穿刺前に保冷剤などで穿刺部位を短時間冷やすと、皮膚の感覚が鈍くなり痛みが和らぐことがあります 。氷水に指をつける方法もありますが、冷やしすぎに注意です 。

- 麻酔テープ・クリーム:穿刺の1~2時間前に貼る・塗るタイプの局所麻酔薬を使う方法もあります 。医師の指示や施設のルールに従って使用しましょう。

【痛みを和らげる穿刺のポイントまとめ】

| ポイント | 具体的な方法 | 根拠・理由 |

|---|---|---|

| 穿刺部位の選択 | 指の側面を選ぶ 。毎回部位を変える 。 | 指の腹より痛点が少ない 。皮膚の硬化を防ぐ 。 |

| 穿刺前の準備 | 手を温める 。軽くマッサージする 。穿刺深度を適切に調整する 。 | 血行を促進し、浅い穿刺でも血液を出しやすくする 。患者さんに合った深さで不要な痛みを避ける 。 |

| 穿刺時の工夫 | 穿刺器具を皮膚に垂直にしっかり当てる 。 | 針のブレを防ぎ、正確な穿刺を助ける。 |

| その他の方法 | 穿刺部位を冷やす (保冷剤など) 。麻酔テープ・クリームを使用する (医師の指示のもと) 。 | 皮膚の感覚を鈍らせる 。局所麻酔効果で痛みを軽減する 。 |

これらの工夫で、患者さんが少しでも安心して血糖測定を受けられるようにサポートしましょうね😊

えっ、値が変?正確な測定を邪魔する落とし穴🕳️

「あれ?さっきと全然違う値が出た…」「こんなに高いはずないんだけど…」なんて経験、ありませんか?

血糖測定はちょっとしたことで値が変わってしまう、デリケートな検査です。

正確な測定を邪魔する落とし穴を知って、信頼できる結果を得るためのポイントを押さえましょう!🧐

測定前の準備、大丈夫?

-

- 手洗い、超重要!:果物やお菓子に触れた手でそのまま測定すると、指に残った糖分でビックリするほど高い値が出ることがあります !石鹸と流水でのしっかりした手洗いが基本です 。アルコール綿だけでは糖分は落ちきらないことも。

- 消毒薬はしっかり乾かす!:アルコールが濡れたまま穿刺・測定すると、血液が薄まったり、測定器の反応に影響したりして、不正確な値(特に低めの値)が出ることがあります 。しっかり乾くまで待ちましょう!息を吹きかけて乾かすのはNGですよ 。

採血~測定時の注意点

-

- 十分な血液量が必要:血液量が足りないと、測定器がエラーになったり、不正確な値が出たりします 。米粒半分~直径2mm程度の血液の玉を作るのが目安です 。

- 強く絞りすぎない!:血が出にくいからといって、指をギューッと強く絞ると、血液だけでなく細胞間質液という液体まで一緒に出てきてしまいます 。これが混ざると血糖値が実際より低く出てしまう可能性が!指の付け根から指先に向かって「軽く」圧迫するのがコツです 。

- チップの扱いも丁寧に:

- 測定用チップ/センサーの先端に血液を「吸わせる」ように、そっと触れさせます 。上から血液を垂らすのは間違いです 。

- 血液の吸入口を指で塞ぐように押し付けないようにしましょう 。斜めからそっと当てるイメージです 。

測定器・チップの管理はOK?

-

- 使用期限をチェック!:測定用チップ/センサーには使用期限があります。期限切れのものは正確な結果が得られない可能性があるので、絶対に使わないでください 。

- 保管方法も大切:高温多湿や直射日光を避け、製品指定の適切な方法で保管しましょう 。

- 測定器本体のエラー:電池残量不足や、測定に適さない温度環境(暑すぎ・寒すぎ)などでエラーが出ることがあります 。定期的な動作確認やメンテナンスも大切です 。機種によってはキャリブレーション(校正)が必要な場合も 。

【正確な測定のためのチェックリスト】

| チェック項目 | やってはいけないこと (NG例) 🙅♀️ | 正しい方法 (OK例) 👍 |

|---|---|---|

| 測定前の手 | 手洗いなし、または不十分。果物などを触った手でそのまま測定 。 | 石鹸と流水でしっかり手洗いする 。 |

| 消毒 | アルコールが乾く前に穿刺・測定 。息を吹きかけて乾かす 。 | アルコール消毒後、自然にしっかり乾燥させる 。 |

| 採血量 | 血液量が少なすぎる 。 | 米粒半分~直径2mm程度の十分な量を出す 。 |

| 血液の出し方 | 指先を強く、何度も絞る 。 | 指の付け根から軽く圧迫する 。 |

| チップへの血液の付け方 | 血液をチップの上に垂らす 。チップの先端を強く押し付ける 。 | チップの先端を血液の玉にそっと触れさせて吸わせる 。 |

| チップ/センサーの管理 | 使用期限切れのチップを使う 。不適切な場所(高温多湿など)に保管する 。 | 使用期限内であることを確認する 。指定された方法で適切に保管する 。 |

| 測定器の管理 | 定期的な点検を怠る。エラー表示を無視する 。 | 定期的に動作確認やメンテナンスを行う 。エラー表示が出たら原因を確認し対処する。 |

「あれ?」と思ったら、これらの点を確認してみてくださいね。

正確な測定は、適切な治療やケアにつながる第一歩です!✨

自分も患者さんも守る!安全管理のキホン🛡️

血糖測定は簡単な手技に見えますが、血液を扱う以上、感染のリスクや針刺し事故の危険が伴います。患者さんの安全はもちろん、私たち自身の安全を守るための基本をしっかり押さえておくことが、とっても大切です!

感染予防の徹底!

-

- 手指衛生:測定前後の手洗いや手指消毒は基本中の基本! 患者さんに触れる前、清潔操作の前、体液に曝露された可能性のある場合、患者さんに触れた後など、適切なタイミングで実施しましょう。

- 手袋の着用:血液や体液に触れる可能性のある処置では、必ずディスポーザブル手袋を着用します 。自分自身を感染から守るため、そして患者さん間の感染を防ぐためにも必須です。

- 物品の共有はNG:穿刺器具や穿刺針は、絶対に他の患者さんと共有してはいけません 。たとえ家族間であっても、個人専用とすることが原則です。

針刺し事故を防ぐ!

-

- リキャップは絶対にしない!:使用済みの穿刺針に再びキャップをする行為(リキャップ)は、針刺し事故の最大の原因の一つです。絶対にやめましょう 。

- 安全な廃棄:使用済みの穿刺針や測定チップ(血液が付着しているため)は、すぐに専用の耐貫通性の廃棄容器(針捨てボックスなど)に捨てます 。容器がいっぱいになる前に交換することも大切です。

- 周囲の環境整備:測定を行う場所を整理整頓し、廃棄容器を手の届きやすい安全な位置に置くなど、作業しやすい環境を整えることも事故防止につながります 。

患者確認の徹底!

-

- 同姓同名に注意:患者さんの誤認は重大な事故につながりかねません。「〇〇さんですね」と名前を呼ぶだけでなく、フルネームで名乗ってもらったり、リストバンドで確認したりするなど、2つ以上の方法で確実に本人確認を行いましょう 。

機器の適切な管理

-

- 定期的な点検・清掃:血糖測定器も医療機器です 。メーカーの指示に従って、定期的に動作確認、清掃、必要であればメンテナンスを行い、常に安全に使用できる状態を保ちましょう 。

【安全管理のキホン まとめ】

| 安全のポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 感染予防 | ・適切なタイミングでの手指衛生の実施 ・血液に触れる際のディスポ手袋着用 ・穿刺器具・針の個人専用化、共有禁止 |

| 針刺し防止 | ・使用済み針のリキャップ絶対禁止 ・使用済み針・チップの専用廃棄容器への即時廃棄 ・作業しやすい環境整備、整理整頓 |

| 患者誤認防止 | ・フルネーム確認、リストバンド確認など、2つ以上の方法での確実な本人確認 |

| 機器管理 | ・定期的な動作確認、清掃、メンテナンスの実施 |

安全な医療は、私たち一人ひとりの意識と行動から始まります 。

基本を確実に守り、自分も患者さんも守る血糖測定を実践していきましょうね!💪✨

焦らないで!血糖測定の困った場面別トラブルシューティング🆘

血糖測定は日常的な手技ですが、時には「あれっ?」と困ってしまう場面もありますよね💦

焦ってしまう気持ち、すごく分かります。でも大丈夫!ここでは、よくあるトラブルとその解決策を場面別に解説します。

これで、いざという時も落ち着いて対応できますよ👍

血液が出ない…!そんな時のレスキュー法🚑

「穿刺したのに、血が全然出てこない…!」そんな時、ありますよね。

慌てずに原因を探って、解決策を試してみましょう!

原因①:指先が冷たい🥶

レスキュー法:指先が冷えていると血行が悪くなり、血液が出にくくなります。穿刺前に指先を温めたり、軽くマッサージしたりして血行を促しましょう。手を心臓より低い位置に下げるのも効果的です。

原因②:穿刺が浅い🤏

レスキュー法:穿刺器具の針の深さ設定が浅すぎるのかもしれません。患者さんの皮膚の状態に合わせて、少し深めに設定し直してみましょう(ただし、深くしすぎると痛みが増すので注意!)。

原因③:穿刺部位が適切でない📍

レスキュー法:皮膚が硬くなっている場所に穿刺していませんか?毎回同じ場所ではなく、少し位置を変えてみましょう。指の側面などが比較的血液が出やすいです。

原因④:強く絞りすぎている😫

レスキュー法:「もっと血を出さなきゃ!」と強く絞りすぎると、かえって血管が圧迫されて血が出にくくなったり、組織液が混じって測定値が不正確になったりすることがあります。穿刺後は、指の付け根から指先に向かって軽く圧迫するようにしましょう。

【血液が出ない時のチェックポイント】

| チェック項目 | 確認すること・試すこと |

|---|---|

| 患者さんの状態 | 指先は冷たくないか? → 温める、マッサージする |

| 穿刺器具の設定 | 穿刺の深さは適切か? → 少し深く調整してみる |

| 穿刺部位 | 皮膚が硬い場所ではないか? 同じ場所ばかり刺していないか? → 穿刺部位を変える |

| 血液の出し方 | 強く絞りすぎていないか? → 指の付け根から軽く圧迫する |

| その他 | 穿刺器具を皮膚にしっかり当てて穿刺したか? |

落ち着いて原因を探れば、きっと解決できますよ!😊

エラー表示?!落ち着いて対応する手順🚨

測定器にエラー表示が出ると、ドキッとしますよね。

でも、エラーには必ず原因があります。表示内容を確認して、落ち着いて対処しましょう!💪

【よくあるエラー表示と対処法】

| エラー表示例 (機種により異なります) | 考えられる原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 「Lo」または低い血糖値表示 | 測定範囲以下の低血糖 (例: 10mg/dL未満など)。または操作エラー。 | 患者さんの状態を確認! 低血糖症状があればすぐに対処。症状がなくても、再測定や医師への報告を検討。新しいセンサーで再測定しても同様なら医師に相談。 |

| 「Hi」または高い血糖値表示 | 測定範囲以上の高血糖 (例: 600mg/dL超など)。または操作エラー。 | 患者さんの状態を確認! 新しいセンサーで再測定する。それでも高い場合は、医師に報告し指示を仰ぐ。 |

| 血液量不足 / 吸引不足 | センサーに吸わせた血液量が足りない。 | もう一度、十分な量の血液を出して、新しいセンサーで測定し直す。センサーの先端にしっかり血液を触れさせたか確認する。 |

| 使用済みセンサー / センサー異常 | 一度使ったセンサーを挿入した。センサーが破損している、汚れている。 | 必ず新しいセンサーを使用する。センサーの状態を確認する。 |

| 温度範囲外 | 測定器やセンサーが保管・使用に適した温度範囲外にある (寒すぎる/暑すぎる)。 | 測定器やセンサーを適切な温度 (例: 10~40℃など) の場所にしばらく置いてから再度測定する。保管場所を見直す。 |

| 電池マーク / 電池切れ | 電池の残量が少ない、または切れている。 | 新しい電池に交換する。 |

| その他 (E-1, E-5など) | 測定器本体の不具合、センサーの不具合など。 | 取扱説明書でエラーコードの意味を確認する。解決しない場合は、新しいセンサーで試すか、機器メーカーに問い合わせる。 |

※エラー表示や対処法の詳細は、必ず使用している血糖測定器の取扱説明書を確認してくださいね!

エラーが出ても慌てず、表示内容と取扱説明書を確認することが大切です😊

低血糖かも?高血糖?!異常値が出た時の動き方🏃♀️💨

測定結果を見て、「えっ、低すぎ?!」「高すぎ?!」と驚くことがありますよね。

異常値が出たときは、まず患者さんの状態確認が最優先!そして、迅速かつ適切な報告・対応が必要です。

【低血糖かも?と思ったら】 (例: 70mg/dL未満、特に50mg/dL以下は要注意)

1.患者さんの状態観察! 🥶

- 冷や汗、手の震え、動悸、顔面蒼白、強い空腹感、生あくびなどの症状がないか?

- 意識レベルはクリアか?呂律は回っているか?

2.意識がある場合 🍬

- すぐにブドウ糖10g、または砂糖10-20g、あるいはブドウ糖を含むジュース150-200mLなどを摂取してもらう。(α-グルコシダーゼ阻害薬を服用中の患者さんには必ずブドウ糖を!)

- 15分ほど安静にし、再度血糖測定を行う。改善が見られない、または血糖値が低いままなら、再度ブドウ糖などを摂取し、速やかに医師に報告!

3.意識がない、または朦朧としている場合 🚨

- 絶対に経口摂取させない! 窒息のリスクがあります。

- 緊急事態です!すぐに他のスタッフを呼び、医師に緊急報告!

- 必要に応じて救急カートの準備、バイタルサイン測定、点滴ルート確保などの対応を行います。グルカゴン注射やブドウ糖液の静脈注射が行われることがあります。

【高血糖かも?と思ったら】 (例: 空腹時126mg/dL以上、食後2時間200mg/dL以上など)

1.患者さんの状態観察! 🥵

- 口渇、多飲、多尿、体重減少、倦怠感などの症状がないか?

- 脱水の兆候(皮膚の乾燥、頻脈など)はないか?

- 意識レベルはどうか?

2.測定値の確認! 🤔

- 測定前に手洗いはしたか?消毒用アルコールは乾いていたか?など、測定手順に問題がなかったか振り返る。

- 疑わしい場合は、可能であれば再測定を検討する。

3.医師への報告! 👨⚕️👩⚕️

- 測定値、患者さんの症状、食事やインスリン投与状況などを正確に医師に報告し、指示を仰ぐ。

- 特に、著しい高血糖(例: 300mg/dL以上など)や、ケトン体陽性などの場合は、糖尿病ケトアシドーシスなどの危険な状態も考えられるため、迅速な報告が重要です。

【異常値が出た時の基本姿勢】

- 慌てない! まずは深呼吸。

- 患者さんの安全確保が最優先!

- 観察(自覚症状、バイタルサイン、意識レベル)をしっかり行う。

- 報告・連絡・相談を迅速かつ正確に行う。

- 自分の施設の緊急時対応マニュアルを確認しておく。

異常値は患者さんの状態変化を示す重要なサインです。冷静な判断と迅速な行動が大切ですね!💨

患者さんが「イヤ!」どうしたら協力してくれる?🤝

血糖測定は痛みを伴うこともあり、「やりたくない」「怖い」と感じる患者さんもいらっしゃいますよね。

無理強いはせず、まずは患者さんの気持ちに寄り添うことが大切です。

どうすれば協力してもらえるか、一緒に考えてみましょう。

1.まずは「聞く」姿勢で👂

「血糖測定、イヤなんですね。どんなところがイヤだと感じますか?」など、なぜ拒否されるのか、その理由や気持ちを丁寧に傾聴しましょう。痛み、恐怖、測定値への不安、面倒くささ、認知機能の問題など、理由は様々です。

2.気持ちを受け止める💖

「痛いのはイヤですよね」「毎回測るのが大変だと感じていらっしゃるんですね」など、まずは患者さんの気持ちに共感し、受け止める言葉を伝えましょう。否定せずに理解しようとする姿勢が大切です。

3.必要性を分かりやすく説明する🗣️

なぜ血糖測定が必要なのか、その目的とメリットを、患者さんの理解度に合わせて、具体的かつ分かりやすい言葉で説明します。「血糖値を測ることで、お薬の量がちょうど良いか分かりますよ」「体調が悪くなるのを早めに見つけることができますよ」など、患者さん自身の利益につながることを伝えましょう。

4.不安や苦痛を軽減する工夫を提案する✨

- 痛みの軽減:「痛みが少ない指の側面で測りましょうか?」「針の深さを一番浅くしてみましょうか?」など、具体的な痛み対策を提案します。 (詳細は「優しい穿刺の裏ワザ」参照)

- タイミングの調整:「食後すぐではなく、少し落ち着いてからにしましょうか?」など、患者さんの都合の良い時間に合わせるなどの配慮も有効です。

- 自己効力感を高める:「一緒にやってみましょうか?」「今日はこの指で測ってみませんか?」など、スモールステップで成功体験を積めるように関わることも大切です。

5.選択肢を提示する(可能な範囲で)

穿刺部位(指、手のひらなど)や測定時間を、患者さんと相談して決めるなど、自己決定を尊重する姿勢も大切です。

6.家族や他の医療スタッフと連携するチームプレー! 👨👩👧👦

患者さんとの関係性が深いご家族に協力をお願いしたり、医師や他の看護師、臨床心理士など、多職種で連携して関わることも有効です。

7.それでも難しい場合は…

患者さんの意思を尊重することも大切です。無理強いはせず、拒否された事実と理由、対応内容を記録し、医師やチームに報告・相談しましょう。

持続血糖測定器(CGM/FGM)など、穿刺頻度の少ない代替手段を検討できないか、医師に相談するのも一つの方法です。

患者さんの「イヤ!」には、必ず理由があります。その背景にある気持ちを理解しようと努め、根気強く、個別性のある関わりを心がけていきましょうね🤝💕

まとめ:自信を持って血糖測定を行うために

ここまで血糖測定の基本から手順、コツ、トラブル対応まで、たくさんの情報をお届けしてきました😊

血糖測定は日常的なケアだからこそ、一つ一つのステップを確実に、そして患者さんの気持ちに寄り添いながら行うことが大切ですよね。

最後に、明日からの実践にすぐ活かせる重要ポイントを一緒におさらいして、自信を持って血糖測定ができるようになりましょう!✨

これであなたも血糖測定マスター!重要ポイントおさらい✨

血糖測定、もう大丈夫! これだけは押さえておきたい重要ポイントをまとめました✅

1,準備は万端に!物品と心の準備を忘れずに 👍

- 必要な物品(測定器、センサー、穿刺器具、針、消毒綿、手袋、廃棄容器など)は揃っていますか? センサーの使用期限もチェック!

- 測定前には患者さんにしっかり説明し、同意を得て安心感を与えましょう。声かけ大事!🗣️

2.清潔操作と正しい手順がキホン! 💧

- 患者さんの手洗い(石鹸推奨!)と、自分自身の手指衛生・手袋装着は必須!

- 穿刺部位の消毒後は、しっかり乾燥させてから穿刺! これ、精度に関わる超重要ポイントです!

3.優しい穿刺で痛み軽減!患者さんへの思いやり💖

- 穿刺部位は指の側面がおすすめ! 毎回場所を変えるローテーションも忘れずに。

- 穿刺前に指先を温めたり、軽くマッサージしたりすると血が出やすくなりますよ。

- 血液を出すときは強く絞りすぎない! 組織液が混ざると値が不正確になる可能性があります。

4.正確な測定のためのチェックポイント✅

- 十分な血液量をセンサーの先端に吸わせましょう。

- チップ/センサーの使用期限・保管方法は適切ですか?

- 「あれ?」と思ったら、測定手順を見直したり、患者さんの状態を確認したりしましょう。

5.安全第一!自分も患者さんも守る🛡️

- 使用済み針のリキャップは絶対禁止! すぐに専用の廃棄容器へ。

- 患者さんの誤認防止のため、確実な本人確認を!

6.困った時も慌てずに!トラブルシューティング🆘

- 血が出にくい時は温めたり、穿刺部位や深さを見直したり。

- エラー表示が出たら、取扱説明書を確認して原因を探りましょう。

- 異常値(低血糖・高血糖)が出たら、まず患者さんの状態確認!そして迅速な報告・対応を!

- 患者さんが測定を嫌がる時は、理由を聞いて気持ちに寄り添い、工夫を提案しましょう。

これらのポイントを押さえて、日々の看護実践で繰り返し経験を積むことが、血糖測定マスターへの一番の近道です!💪✨ 自信を持って、安全で正確なケアを提供していきましょうね!応援しています!😊

<画像引用>

国立糖尿病情報センター