膀胱留置カテーテルって、感染予防が大変…」

「観察項目が多くて何を見ればいいの?」

と悩んでいる看護師さんも多いのではないでしょうか?

実は、膀胱留置カテーテル管理で一番大切なのは、適切な感染予防対策と日々の観察、それに患者さんの苦痛を和らげるケアの3つです!!

この記事では、 膀胱留置カテーテル管理の5つのポイントを、感染予防のコツから観察項目まで、現場ですぐに活かせる情報を分かりやすくご紹介します!

カテーテル管理に自信を持って取り組めるよう、一緒に学んでいきましょう!

それでは具体的に見ていきましょう💕

膀胱留置カテーテルの適応条件

排尿障害がある場合 🚽

排尿障害がある場合、膀胱留置カテーテルは、尿道または前立腺の閉塞、あるいは神経因性膀胱などに起因する急性または慢性尿閉の緩和に適応となります.。

カテーテルを使用することで、膀胱に尿が溜まりすぎるのを防ぎ、腎臓への負担を軽減します。

カテーテルは、自力での排尿が難しい患者さんにとって、QOLを維持するために不可欠な選択肢となることがあります🌟

前立腺肥大症などで尿が出にくい状態や、脊髄損傷などで膀胱機能が低下している場合は、カテーテルが必要になることがありますよね😌

自力での排尿が難しい患者さんにとって、とても大切なケアになるんです!

蓄尿障害がある場合 💧

膀胱が萎縮して小さくなり、十分に尿をためられない状態の患者さんにも適応があります。

膀胱容量が極端に少ない萎縮膀胱の患者さんでは、カテーテルを使用することで、尿を膀胱内に貯留させずに管理することが望ましいとされています

膀胱容量が50ml以下になってしまうと、頻繁にトイレに行く必要があって大変ですよね🥺

安静が必要な場合 🛌

手術後や外傷などで、体を動かせない状態が続く患者さんには、排泄の負担を減らすためにカテーテルが役立ちます。

患者さんの安楽を考えた看護ケアですよね✨

手術に関連する場合 🏥

泌尿器や生殖器の手術後や、長時間の手術を受ける患者さん、術中に大量の輸液や利尿剤を使用する場合にも適応があります。

手術中にトイレに行けないのは大変ですものね😅

正確な尿量測定が必要な場合 📊

重症患者さんの尿量を正確に把握したい場合も、膀胱留置カテーテルの適応になります。

正確な尿量測定が必要な場合、膀胱留置カテーテルは、患者さんの状態を把握するための重要なツールとなります🔍

尿量は、患者さんの腎機能や体液バランスを評価するために不可欠な情報であり、特に重症患者さんの管理においては、正確な尿量測定が治療方針の決定に大きく影響します。

時間尿を正確に把握する必要がある場合は、微量計を使用することもあります.

患者さんの状態を細かく観察するために大切な情報源になるんですよね💡

皮膚保護が必要な場合 🧴

尿失禁があり、会陰部の皮膚を保護したい場合(褥瘡などがある時)にも使用されます。

尿失禁は、皮膚を刺激し、褥瘡や皮膚炎の原因となることがあります。

カテーテルを使用することで、尿が皮膚に接触するのを防ぎ、皮膚を清潔に保つことができます。

皮膚トラブルを防ぐためのケアとしても重要なんですよ💖

看護rooより引用

膀胱留置カテーテルは患者さんのQOLを考慮して使用する必要がありますが、長期留置は感染リスクも高まるので、状態が改善したら早めに抜去を検討することも大切ですね!🌟

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

👀 カテーテル管理の要!日々の観察ポイントを徹底解説

カテーテル管理の要!日々の観察ポイントを徹底解説していきますね♪

カテーテルを安全に管理するためには、毎日のチェックポイントをしっかり押さえることが大切なんですよ😊

患者さんの快適な生活をサポートするために、一緒に確認していきましょう💕

尿の観察:量、色、性状をチェック 🚰

尿量や色(混濁や血尿はないか)、性状(浮遊物や悪臭はないか)をしっかり観察することが大切ですよね♪

尿量の変化は脱水や腎機能低下のサインかもしれません。

また、尿の混濁や悪臭は感染症の兆候かも!

例えば、透明で淡黄色の尿は正常な状態ですが、濃い黄色やオレンジ色の尿は脱水を示唆することがあります.。

血尿は、膀胱炎や尿路結石などが考えられます。

尿の観察を通じて、患者さんの異常を早期に発見し、適切な対応につなげることが大切です。

在宅で膀胱留置カテーテルを使用している患者さんの場合、訪問看護師は尿の量や性状を観察し、患者や家族に適切なケアの指導を行うことが重要です. 尿量の測定は、患者さんの水分バランスを知る上でとても大切。

特に、手術後や腎機能に不安がある患者さんの場合は、時間尿を測ることで、より詳細な状態を把握できます。

尿の色やにおいも、感染症や脱水などのサインを見つけるヒントになりますよ✨

感染兆候を見逃さない! 🌡️

発熱や疼痛、カテーテル挿入部の発赤、腫脹、浸出液の有無をチェックしましょう。

感染兆候の早期発見は、カテーテル関連尿路感染症(CAUTI)の予防につながります。

発熱や疼痛は、感染症の一般的な症状ですが、高齢者の場合は、発熱が見られないこともあります.。

カテーテル挿入部の観察では、発赤、腫脹、浸出液の有無を確認し、異常があれば、直ちに医師に報告しましょう。

カテーテル挿入部の発赤や腫れは、感染の初期症状かも💦

患者さんが痛みを訴える場合は、我慢せずに教えてもらうように声かけしましょうね。

早期発見のためには、毎日の観察が欠かせません!膀胱留置カテーテルを管理する際には、定期的な観察が欠かせません!

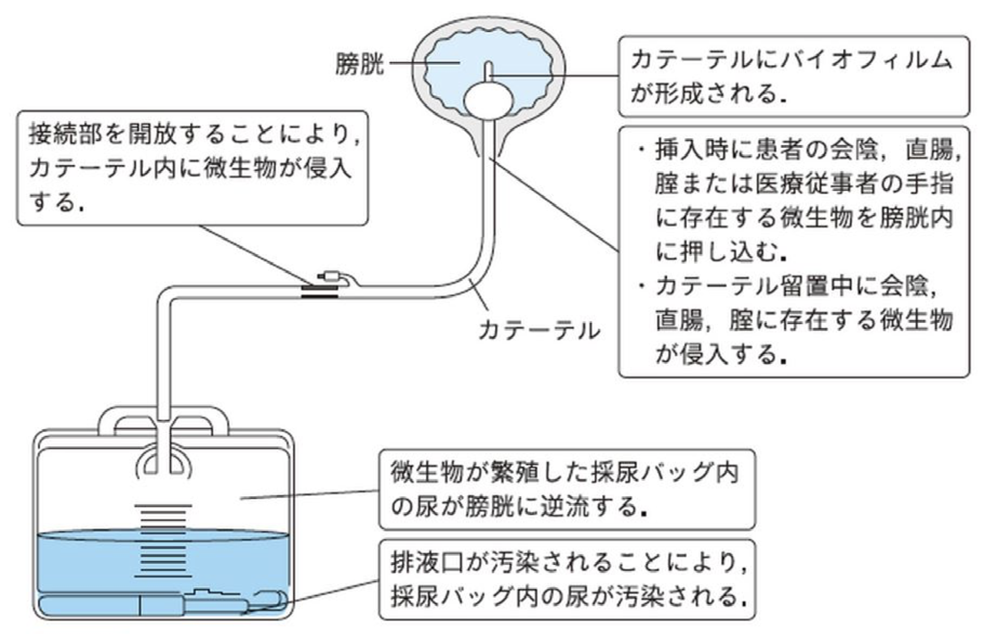

感染しやすいところ

札幌医科大学附属病院 感染制御部

中江 舞美

デバイス関連感染防止対策より

🔍観察ポイントまとめ

| 観察項目 | 観察のポイント |

|---|---|

| 尿量 | 尿量の変動に注意する。 尿量が少なくなる場合は脱水のリスク、急に減少または出なくなった場合はカテーテル閉塞の可能性を考慮する。 |

| 尿の性状 | 尿の色調や混濁、浮遊物の有無を観察する。 濃い色調や濁った尿は脱水や尿路感染症の可能性がある。 |

| カテーテル挿入部の状態 | 発赤、腫脹、浸出液の有無をチェックする。 感染兆候があったときはBa抜去や固定方法を変更する。 |

| 患者さんの訴え | 痛み、違和感、不快感など、患者さんの言葉に耳を傾ける。 |

| バイタルサイン | 脈拍、血圧の変化に注意する。 痛みや排尿困難により、これらの値が上昇することがある。 |

| 精神状態 | 不安や苦痛を感じている場合は、精神的なサポートを提供する。 |

| 日常生活への影響 | 活動の制限や不快感など、日常生活で困っていることがないか確認する。 |

| その他 | 認知症患者の自己抜去リスクに注意し、カテーテルの適切な固定や家族への周知を行う。 |

いつもと違う状態を見つけたら、すぐに医師に報告しましょうね😊

📒膀胱留置カテーテルの管理方法

観察項目(尿量、性状、患者さんの状態など)をしっかり記録して、異常があれば報告しましょう。

記録は多職種間の情報共有に役立ち、患者さんの治療方針の決定にも重要なんですよ。

正確な記録を心がけて、根拠に基づいた看護を提供していきましょうね✨

清潔ケア

カテーテル挿入部とカテーテルを1日2回、石鹸と水で優しく洗います。

清潔を保つことで、感染リスクを減らすことができます。

カテーテル周辺の清潔さを保つことが重要!!

洗うときは、カテーテルを引っ張らないように注意しましょう。

特に、自己導尿を行っている患者さんには、清潔な環境と正しい手順を指導することが重要です。

感染予防のために、手洗いの徹底も忘れずに伝えましょうね!

蓄尿バッグの位置

蓄尿バッグは常に膀胱より低い位置に保ちましょう。

逆流を防ぎ、感染リスクを減らすことができます。

バッグが膀胱より高い位置にあると、尿が逆流して感染の原因になることも😱

バッグの位置には常に気を配りましょう。

水分補給

十分な水分を摂取し、尿量を確保することで尿路感染のリスクを減らすことができます。

ただし、心不全や腎不全などの疾患がある場合は、医師の指示に従ってくださいね。

水分摂取は、尿路感染予防の基本!

適切な水分量を保つことで、膀胱内の細菌を洗い流し、感染リスクを下げることができます。

水分摂取量については、患者さんの状態に合わせて、医師や栄養士と相談しながら決めるようにしましょう😊

カテーテルの固定

カテーテルが抜けないように、適切に固定します。

固定具を使用すると、カテーテルの移動を防ぐことができます。

男性の場合は、陰茎を腹部に固定すると良いでしょう。

カテーテルが抜けてしまうと、再挿入が必要になり、患者さんの負担が増えてしまいます😥

適切な固定方法をマスターして、患者さんの安心・安全を守りましょう。

定期的時期

膀胱留置カテーテルは以前は感染予防のために定期的な交換を行うことが推奨されていましたが、現在のガイドラインでは「感染や閉塞等のトラブルのあったときのみ」と変更されています。

| ガイドライン | 推奨される交換時期 |

|---|---|

| CDC(米国疾病予防管理センター) | 汚染や感染徴候がなければ定期交換不要。感染や閉塞、閉鎖システムの破損時に交換。 |

| 日本泌尿器科学会/日本排尿機能学会 | 閉塞時、閉鎖式導尿システム破綻時、症候性尿路感染症発症時などに適宜交換。 |

| カテーテル材質 | シリコンタイプ:4週間に1回、ラテックスタイプ:2週間に1回(目安)。 |

| EAUN(欧州泌尿器看護協会)2024年版ガイドライン | 個々の患者の状態に合わせて、医師や看護師が判断。最新情報を確認。 |

膀胱留置カテーテルの交換時期は、患者さんの状態に合わせて柔軟に対応することが大切です。

最新のガイドラインを参考に、根拠に基づいたケアを実践していきましょう👩⚕️

トラブルへの対応

尿閉、尿漏れ、自己抜去などのトラブルが発生した場合は、速やかに医師に報告し、適切な対応を行いましょう😣

トラブル発生時は、慌てずに、まずは患者さんの状態を確認しましょう。

自己抜去の場合は、再挿入が必要になるため、すぐに医師に連絡してくださいね。

膀胱刺激症状の緩和

膀胱刺激症状(頻尿、尿意切迫感、排尿痛など)がある場合は、医師に相談し、適切な薬物療法や生活指導を受けましょう。

膀胱刺激症状は、QOLを低下させる原因になります😿

症状を緩和するために、医師や薬剤師と連携して、適切なケアを提供しましょう😌

🚨 トラブル発生!?カテーテルトラブル別の対処法マスターガイド

トラブル発生!?カテーテルトラブル別対処法マスターガイド!😊

患者さんが膀胱留置カテーテルを使用している際、様々なトラブルが起こりうるので、そんな時にサッと対応できるガイドがあると安心ですよね♪

このガイドでは、よくあるトラブルとその対処法を分かりやすく解説していきます💕

自己抜去のトラブル 😫

認知症の患者さんは、カテーテルを異物と認識して無意識に抜いてしまうことがあります。

自己抜去を発見した場合は、出血量や性状を確認しながら、医師に報告することが重要です🚑️.

自己抜去された場合は、無理に再挿入せず、出血の有無を確認し、速やかに医師に連絡してください🚑️.

予防には、足に固定するレッグバッグの使用や、カテーテルを固定しているテープが緩んでいないかこまめに確認することが効果的ですよ👍

患者がカテーテルを気にすることなく快適に過ごせる工夫も必要です。

例えば、足に固定するレッグバッグの利用は有効なアプローチの一つです.。

ご家族や介護者にも、自己抜去のリスクと重要性を周知し、協力して見守りましょう👨👩👧👦

カテーテル閉塞💦詰まっちゃった? 😩

カテーテル内に尿やカルシウムなどの成分が沈着して、カテーテル内部が詰まってしまうことがあります。

カテーテル閉塞は緊急事態であり、可能な限り早く対応する必要があります.。

尿が出なくなる、または尿量が極端に少なくなる、腹部膨満感、膀胱の不快感などの症状が現れます😫

まずはカテーテルやチューブに 折れ曲がりがないか確認し、あれば修正しましょう

。蓄尿バッグが膀胱より低い位置にあるか確認しましょう🧰ミルキング(カテーテルを軽く揉む)を試してみるのも一時的な対処法として有効です👆

改善しない場合は、医師に報告し、カテーテル交換や膀胱洗浄を検討してもらいましょう🚑️

水分を十分に摂取し、尿量を確保することも重要です🥛

定期的なカテーテルケアで清潔を保ちましょう✨

尿路感染症 (UTI) 😢

カテーテル挿入によって細菌が膀胱内に入り込み、感染を引き起こすことがあります。

尿路感染症は、カテーテル関連の最も一般的な合併症です.。

下腹部痛、発熱、悪寒、混濁尿、血尿、尿の異臭などの症状が出たら要注意です🌡️

症状には、下腹部の痛みや鼠径部の痛み、高熱、震え、錯乱、尿の混濁や悪臭、カテーテル周囲の灼熱感、血尿などがあります

抗生物質による治療が必要となる場合があるので、早めに医師に相談しましょう💊

不要なカテーテル留置は避け、早期抜去を検討しましょう💡

カテーテル挿入時は無菌操作を徹底しましょう🧤

適切な水分摂取を心がけ、尿量を確保しましょう🚰

定期的なカテーテル交換も感染リスクを減らすために重要です✨

尿漏れ 💦

膀胱の収縮、便秘、カテーテルの不適切な留置などが原因で起こります。

カテーテルを挿入しているにもかかわらず、カテーテル周囲から尿が漏れてしまう状態です😥.

膀胱収縮抑制剤の使用を医師に相談してみましょう💊

便秘を解消することも重要です💪

カテーテルの位置が適切かどうか確認し、必要であれば調整しましょう🔧.

カテーテル留置中は、膀胱訓練を行うことも有効です🤸♀️

挿入困難 😫

尿道狭窄や前立腺肥大などが原因で起こります。

カテーテルがスムーズに入らない、強い抵抗を感じる、痛みがあるなどの症状が出ます😥

無理に挿入せず、潤滑剤(KYゼリーなど)を 충분히使用し、再度試みましょう💉

陰茎の角度を変えたり、体位を変えたりして、試してみましょう💪

熟練した看護師や医師に相談し、助けを求めましょう🚑️

尿道カテーテル挿入時に困難を生じると、患者さんは不安になります。

声かけをしっかり行い、安心感を与えましょう😊

挿入困難だった場合は、事前に医師に伝えておきましょう👂

出血 🩸

カテーテル挿入時に尿道粘膜を傷つけてしまう、またはカテーテルが刺激することで出血することがあります

尿に血が混じる(血尿)、カテーテル挿入部に 血種が見られるなどの症状が出ます🩸

出血が少ない場合は、水分を摂取し、安静にしましょう🥛

出血が多い場合や、血塊(血の塊)が見られる場合は、医師に報告し、指示を受けましょう🚑️

カテーテル挿入部を清潔に保ち、感染予防に努めましょう🧼

カテーテル挿入時は、優しく丁寧に操作しましょう😌

アレルギー反応 🤕

カテーテル素材(ラテックスなど)に対するアレルギー反応が出ることがあります。

挿入部のかゆみ、発赤、腫れ、じんましん、呼吸困難などの症状が出現します。

重症の場合、アナフィラキシーショックを起こすこともあります😱

直ちにカテーテルを抜去し、医師に報告しましょう🚑️

抗ヒスタミン薬やステロイド薬など、アレルギー症状を緩和する薬を投与してもらいましょう💊

呼吸困難がある場合は、酸素吸入などの処置が必要となることがあります。

ラテックスアレルギーがある患者さんには、シリコン製のカテーテルを使用しましょう💡

カテーテル挿入前に、アレルギー歴を必ず確認することが大切です✅

トラブル一覧早見表

| トラブル | 原因と症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 自己抜去 | 認知症患者による無意識の引き抜き、カテーテルへの違和感 | 無理な再挿入は避け、出血の有無を確認し医師に連絡、レッグバッグの使用、テープ固定の確認 |

| カテーテル閉塞 | 尿成分の沈着、カテーテルの折れ曲がり、蓄尿バッグの位置 | 折れ曲がりの修正、バッグの位置確認、ミルキング、医師への報告とカテーテル交換・膀胱洗浄の検討、適切な水分摂取 |

| 尿路感染症 | 細菌の侵入 | 医師への相談と抗生物質治療、カテーテル挿入部の清潔保持、適切な水分摂取、不要なカテーテル留置の回避、無菌操作の徹底 |

| 尿漏れ | 膀胱の収縮、便秘、カテーテルの不適切な留置 | 膀胱収縮抑制剤の検討、便秘解消、カテーテル位置の確認と調整、膀胱訓練 |

| 挿入困難 | 尿道狭窄、前立腺肥大 | 無理な挿入を避け、十分な潤滑剤の使用、体位の変更、熟練者への相談 |

| 出血 | 尿道粘膜の損傷、カテーテルの刺激 | 少量の出血時は水分摂取と安静、多量の場合や血塊がある場合は医師に報告、カテーテル挿入部を清潔に保つ、丁寧な挿入操作 |

| アレルギー反応 | カテーテル素材へのアレルギー | 直ちにカテーテル抜去、医師への報告、抗ヒスタミン薬やステロイド薬の投与、酸素吸入、シリコン製カテーテルの使用 |

今回の内容はいかがでしたか?看護現場での膀胱留置カテーテルの悩みが少しでも解決できていれば幸いです。

これからも現場で活躍する看護師さんに役立つ情報をお届けしていきますので、またぜひ遊びに来てくださいね!