「自閉症スペクトラムの患者さんとどう接したらいいんだろう…」

「いつも同じ対応でいいのかな?」

「もっと患者さんの気持ちに寄り添ったケアがしたいけど、何から始めたらいいか分からない」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😔

毎日頑張る看護師の皆さんなら、きっと一度は感じたことがあるはずです。

この記事では、

- 自閉症スペクトラム(ASD)の基本的な特性とその背景

- 患者さんの「心」に届くコミュニケーションのコツ🗣️

- 今日から実践できる!具体的な看護ケアのヒント💡

が分かりますよ♪

自閉症スペクトラムの患者さんへの看護は、彼らの特性を深く理解し、一人ひとりの個性やニーズに合わせた「個別ケア」を提供することが、何よりも大切なんです。

この記事では、自閉症スペクトラム患者さんへの看護で自信を持ち、最高のケアを届けるための実践的な知識とテクニックを、分かりやすくご紹介していきます。

一緒に、患者さんの笑顔を引き出す看護を目指しましょう!😊

自閉症スペクトラムってどんな特性?看護師が知るべき基本の「キ」💡

自閉症スペクトラム(ASD)は、患者さんによって非常にさまざまな表れ方をする発達障害のひとつです。

看護の現場では、その基本的な特性や接し方を知っておくことが、利用者様の安心や信頼につながります。

ここから、ASDの定義・症状、特性の背景、発達段階ごとの特徴や気をつけたいサインについて、わかりやすく丁寧にご説明していきますね😊

そもそも自閉症スペクトラムって何?定義と主な症状をサクッと解説!🌈

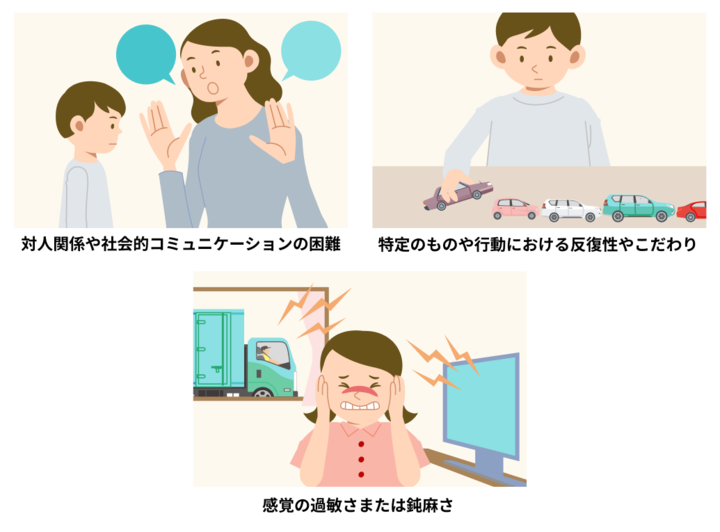

自閉症スペクトラム(ASD:Autism Spectrum Disorder)は、生まれ持った脳の発達の違いにより、コミュニケーションや対人関係、こだわり行動や感覚の特性が現れる発達障害の一つです。

決して「育て方」や「本人の性格」が原因ではありません。「スペクトラム」という名前の通り、症状や困りごとは人それぞれで、強く出る方も、分かりにくく出る方もいらっしゃいます。

ASDの主な症状

| 主な領域 | 具体的な特徴の一例 |

|---|---|

| 社会的コミュニケーション | ・会話が一方通行になりやすい ・相手の表情や感情が読み取りにくい ・状況に応じた適切な距離感がつかみにくい |

| 行動・こだわり | ・特定の習慣や手順に強いこだわりがある ・同じことを繰り返しやすい(反復行動) ・興味や関心が偏りやすい |

| 感覚の特性 | ・音、光、におい、触覚への過敏や鈍感(感覚過敏・感覚鈍麻) |

ASDの方は、ごく幼い時期から「目を合わせない」「人への関心が薄い」「ことばの発達がゆっくり」などのサインが見られることがありますが、社会性や言語の発達が良好な場合、小学校入学後や大人になってから診断されることもあります。

「こだわり」や「感覚過敏」はなぜ起こる?特性の背景にあるものを理解しよう!🔍

「こだわり」や「感覚過敏・鈍麻」は、自閉症スペクトラムの方特有の大切な特性です。

その背景には、生まれつきの脳や神経の働きの違いがあります。

決して「わがまま」や「甘え」ではありませんので、看護師として理解し寄り添う気持ちが大切です💗

こだわり行動の背景

-

脳の情報処理が「一点集中」タイプで、興味・関心が特定のことで強くなりやすい。

-

何か不安やストレスを強く感じやすく、それを軽減・安心するために決まった順番や物事、同じ動作(例:手順、日課など)にこだわる。

-

新しいことや、予定変更が苦手で、慣れたもの・見通しが立つ状態を好む。

感覚過敏・感覚鈍麻の背景

ASDの方は「五感」の刺激の感じ方に、下記のような違いが現れやすいです。

| 感覚特性 | 例(過敏) | 例(鈍麻) |

|---|---|---|

| 視覚 | 強い光やまぶしさを非常につらく感じる | 明るさや暗さに無頓着 |

| 聴覚 | 生活音・大きな音が我慢できない/予期せぬ音でパニック | 小声や小さな音に気づきにくい |

| 触覚 | 洋服のタグや素材などが苦手、人に触れられるのが苦手 | 痛みに鈍感、怪我に気づきにくい |

| 嗅覚 | 化粧品や洗剤のにおいで体調不良 | 強いにおいにも無反応 |

| 味覚 | 偏食(特定の食感や味しか食べない) | 苦みや辛さに気づかない |

「こだわり」や「感覚の特性」は個性の一部であり、無理に直そうとせず、看護の現場ではなるべく苦痛を減らす工夫(環境調整や声かけ、分かりやすい説明など)を考えることが大切です。

診断されるのはどんな時?発達段階別の特徴と見逃したくないサイン👀

ASDの診断は、主に「社会的コミュニケーションの困難」「反復・限定的な行動」が本人や周囲の日常生活で目立つ時に行われます。

発達段階ごとに現れやすい特徴、見逃したくないサインも知っておくことで、より早めの支援につなげることができます。

| 年齢・段階 | よくみられる特徴 | 見逃したくないサイン |

|---|---|---|

| 乳幼児期 | ・人見知りが薄い ・抱っこを嫌がる ・あまり泣かず表情が乏しい |

・目が合わない ・名前を呼んでも反応しにくい ・言葉の遅れ |

| 幼児~就学前 | ・一人遊びが多い ・模倣が苦手 ・集団行動が苦手 |

・こだわりが強い ・特定の行動を繰り返す ・他児とのトラブルが多い |

| 学童期以降 | ・友達作りが苦手 ・会話が一方的 ・不登校や引きこもり |

・ストレスや変化に弱い ・突然パニック/強い不安の訴え ・気分の変動やうつ傾向 |

ご本人の様子が「ちょっと他の子と違うかも?」と感じた際は、決して否定的にとらえず、「どんな関わり・サポートが必要か」という目で見守る姿勢が大切になります。

看護師のみなさんが寄り添うことで、その方の「生きづらさ」を和らげる大きな支えになります😊

必要な工夫や適切な支援方法は一人ひとり異なります。現場での小さな気配りや優しいまなざしが、ASDの方の安心や自立への後押しになりますよ🌸

「精神面の介入がもっとできる職場ないかな?」

「訪問看護が気になる!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

「これならできる!」自閉症スペクトラム患者さんとの心をつなぐコミュニケーション術🤝

自閉症スペクトラム(ASD)患者さんと信頼関係を築くには、相手の特性を理解したうえで、伝え方やコミュニケーションの工夫がとても大切です。

言葉のやり取りが難しいことも多いですが、一緒にできる小さな工夫を知っておくことで、お互いに安心して向き合えるケアにつながります。

ここでは、実際の現場で「これならできる!」と感じていただける具体的なポイントをご紹介します✨

言葉だけじゃない!非言語コミュニケーションで「伝わる」看護を実践しよう✨

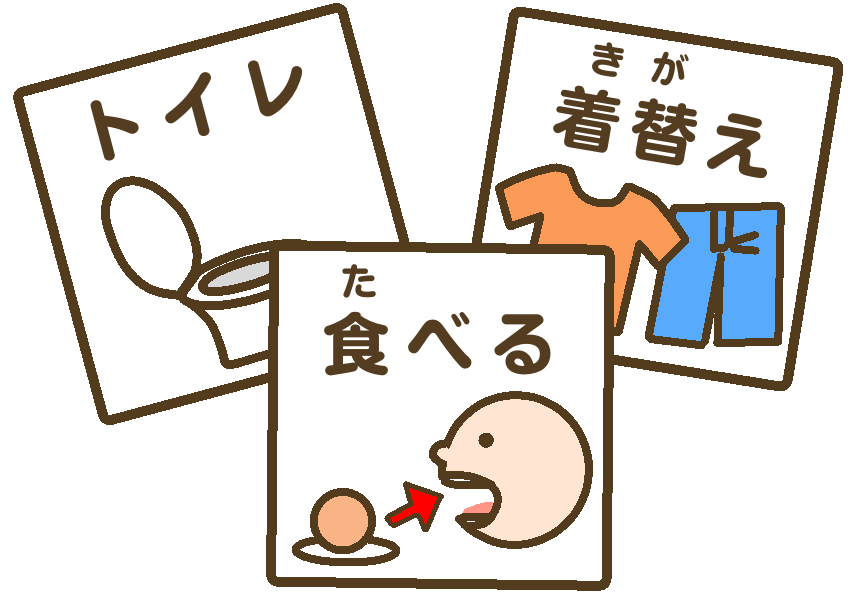

ASD患者さんは、言葉から気持ちや意図をくみ取るのが苦手なことがありますが、逆に「視覚」による情報はとても得意という特性が多くみられます。

そのため、非言語コミュニケーションを上手く工夫することで、お互いの心がしっかりとつながりやすくなります💕

| 非言語コミュニケーションの工夫 | 具体例・活用ポイント |

|---|---|

| 視覚情報の活用 | カード・イラスト・写真・メモを使って伝える(例:「お薬はこの時間」「今日はこの手順です」と絵で示す) |

| 明るい表情・ジェスチャー | にこやかな表情、やさしいうなずき、など「安心できる」雰囲気づくり |

| ゆっくりした動作・声掛け | 言葉は短め&ゆっくり、動きも焦らず落ち着いたテンポで |

| 身振り・手振り | 指を指したり、丸を作ったりと「見てすぐわかる」動きでわかりやすく |

「今から何をするか」や「やり方」は、カードや図、道具の実物などを使って一目でわかる形にしましょう。

ちょっとした笑顔や、相手のペースを待つ姿勢も、言葉以上に安心感につながりますよ✨

具体的にどう話す?パニックを防ぐための声かけ&指示出しのコツ

ASD患者さんは、「あいまい」や「同時進行の声掛け」がとても苦手です。

そして、予定外のことが起こったり、情報量が多いとパニックにつながることも。

ここでは、日々のケアですぐ実践できる「話し方」「伝え方」のコツをお伝えします🤗

| 困りごと | 実践できる工夫 |

|---|---|

| あいまいな指示・説明 | 「○○してください」など、短く具体的な言葉で伝える(例:「ここに座りましょう」など) |

| 情報が多すぎるor複雑 | 一度に1つだけ指示、手順はシンプルに |

| 突然の変更やイレギュラー | 予定は事前に明確に伝え、変更点は図やカレンダー等で視覚的に知らせる |

| 本人のペースを無視 | 返事や行動に「考える時間」「安心できる間」を与える。一言伝えたら待つ姿勢も大切 |

パニックを防ぐための大事なポイント

-

途中で声をかけない(同時に色々伝えない)

-

気持ちが高ぶったときは、まず安心できる環境や“いつも通り”に戻してあげる

-

理解しやすい方法(絵やメモ、ルーティン)で落ち着きを取り戻せる工夫を一緒に用意しておく

“やること”“やる場所”“やる時間”をシンプルに、そして繰り返し伝えて、できたことを小さくても一緒に喜ぶと、信頼につながります❤

「分かってほしい!」患者さんの気持ちを読み解く傾聴と観察のチカラ🔍

ASD患者さんは、自分の気持ちや困りごとを「そのまま」伝えるのが本当に苦手です。

そのため、言葉以外のサインや行動の変化から気持ちを読み取る「観察」と「傾聴」の姿勢が看護師さんにはとても重要です🍀

-

表情や声のトーン、落ち着きのなさ、いつもと違う動作――こうした小さな変化を見逃さないよう心がけましょう。

-

言葉にできない思いを感じたら、「今不安かな?」「もしかしてこうしてほしいの?」と寄り添った声かけを。

-

ご本人が話しやすいタイミングや方法(図・絵・触れるもの)を一緒に探しつつ、「どんな気持ちも、あなたのままで大丈夫」と受け止めるスタンスで関わることが大切です。

そして、ご家族の声も大事なヒントです。

日々の関わりや「その方らしさ」をたくさん聴いて、ご本人が一番安心できるコミュニケーション方法を一緒に作っていきましょう🍀

看護師さんの「気づく力」「聴く力」「受け入れる力」は、ASD患者さんの“こころの安全基地”です。

どうぞご自身のあたたかさと専門性に自信をもって関わってくださいね😊

【実践編】明日から使える!自閉症スペクトラム患者さんへの具体的看護ケアのコツ✨

自閉症スペクトラム(ASD)の患者さんには個々に合った「安心の工夫」がとても大切です。

明日からすぐに現場で役立つ、実践的な看護ケアのポイントをやさしく解説しますね😊

入院・受診が怖くない!環境調整で安心感MAXにする方法🏥

ASD患者さんは環境の変化や「見通しの立たないこと」への不安が強い場合が多く、入院や受診はとても大きなストレスになります。

小さな工夫で安心感がぐんと高まります💗

| 工夫ポイント | 具体的な方法例 |

|---|---|

| スケジュールの可視化 | 1日の流れをイラストやカードで提示 |

| 刺激の調整 | 病室の音・光・においをできるだけ減らす |

| 予告と説明 | 急な対応や予定変更は最小限にし、必ず事前に知らせる |

| お気に入りの持ち込み | 落ち着くグッズ(ぬいぐるみ、毛布など)の使用 |

| 安定した関わり | 決まったスタッフで対応し、信頼感を育てる |

医療処置の不安を減らす!視覚支援や事前準備でスムーズに💉

医療行為(採血・注射・検査など)は、ASDの患者さんにとって特に不安や抵抗感が強く出る場面です。

安心してケアを受けてもらうためのコツをまとめました✨

-

事前の説明をイラストや写真、手順カードで分かりやすく伝える

-

内容や流れを、落ち着いた口調で「端的に」説明する

-

処置の予告(プレパレーション)は年齢や理解度に合わせて行う

-

どんな時も家族や保護者の同席や「お気に入りグッズ」の利用が有効

-

必要に応じて、事前にリハーサルや見学・グッズに触れる練習を取り入れる

| サポート例 | ポイント |

|---|---|

| ビジュアルスケジュール | 手順カードやイラストで「次に何をするか」を提示 |

| 声かけ | 「これから〇〇をします」「5秒数えます」など具体的 |

| 安心グッズ | 好きなタオルやイヤーマフの持参・使用 |

| 所要時間の提示 | 時間タイマーやカウントダウンを取り入れる |

突然の処置は避け、できる限り「本人のペース」に寄り添う姿勢が大切です。

食事や睡眠、清潔ケア…日々のケアで気をつけたいポイントと工夫🌈

ASDの患者さんは、食事・睡眠・清潔など毎日の生活習慣でも困りごとが出やすいです。

ムリなく進められるポイントをぎゅっとまとめました🍽️🛌🚿

| ケア項目 | 工夫ポイント |

|---|---|

| 食事 | 偏食の場合は「好きなもの」「慣れた形」からスタート/はじめから全部を変えず、少しずつ新しいものを提案 |

| 睡眠 | 決まった就寝・起床時間/光や音の刺激を減らす/落ち着きグッズの利用 |

| 清潔ケア | 苦手な刺激(お湯・音・匂い)は最小限/スケジュールや手順を絵や写真で提示 |

患者さんの「こうしたい」という気持ちを尊重しながら、無理せず少しずつ進めましょう。

まずは「できたこと」を一緒に喜ぶことが大切です。

急な「困った!」どうする?行動特性への冷静な対応とサポート術🚨

突発的なパニックや「いつもと違う行動」が起きた時、看護師の対応が患者さんの安心につながります。

-

まずは安全の確保を最優先に🍀

-

大きな声や急な対応は避け、静かに見守る

-

本人が落ち着くグッズ・場所への誘導や、「いつものルーティン」に戻す

-

理由が分かりにくい場合も、「不快な刺激」や「環境変化」が原因になっていないか観察

-

パニック時は無理に止めず、リスクがなければ「落ち着くまで見守る」

また、スタッフ間やご家族と「どんな対応が良かったか」を共有し、統一したケアを心がけるとより安心につながります。

日々の看護の中で、ASD患者さん一人ひとりの特性や「その方らしさ」に寄り添うこと―それが何よりの信頼と安心へとつながります。

ぜひ、ご自身の優しさや工夫を大切にしながら、明日も心あたたまる看護ケアを実践してくださいね😊

まとめ

ここまで、自閉症スペクトラム(ASD)の基本的な特性から、その背景にある「こだわり」や「感覚過敏」の理由、そして発達段階ごとのサインについて詳しく見てきました。

ASDは病気ではなく、脳機能の特性であり、一人ひとり異なる「その人らしさ」として現れることをご理解いただけたでしょうか?

要点

- ASDは脳機能の「特性」:

病気ではなく、生まれつきの脳機能の違いによるものです。

虹のように多様な特性があり、一人ひとり違うグラデーションがあることを理解しましょう。 - 特性の背景を知る:

「こだわり」や「感覚過敏」は、患者さんが不安を軽減したり、情報を処理したりするための大切なメカニズムです。

決して「わがまま」ではなく、脳の特性によるものと理解し、尊重することが重要です。 - 発達段階で現れ方は変化:

乳幼児期から成人期まで、それぞれのライフステージで異なるサインが見られます。

早期に特性に気づき、適切な支援につなげることが、患者さんのその後の成長とQOL向上に大きく影響します。

自閉症スペクトラムの患者さんへの看護は、彼らの「世界」を理解しようと努め、一人ひとりに合わせた細やかな配慮が求められます😊

簡単なことばかりではないかもしれませんが、皆さんの温かい理解と寄り添う気持ちが、患者さんやそのご家族にとって何よりも大きな安心と力になります。

この情報が、皆さんの日々の看護に少しでも役立ち、自閉症スペクトラムの患者さんとの関わりに自信を持つきっかけになれば嬉しいです。

これからも一緒に、より良い看護を目指して頑張りましょう!🌸

<参考・引用>

ハッピーテラス

訪問看護ステーションくるみ.

日本精神保健看護学会誌

大塚製薬株式会社