「愛着形成ってどう支援したらいいの?」

「NICUや病棟で母子分離があるとき、看護師として何ができるの?」

そんな疑問や不安を感じていませんか?👶💭

この記事では

-

愛着形成の基本的な考え方と理論

-

早期母子接触や授乳ケアでできる実践的支援

-

NICUや病棟での愛着形成支援の工夫

-

看護師ができる声かけや心理的サポートのポイント

が分かりますよ♪

愛着形成を支援する看護では「理論を理解したうえで、母子が安心して関われる環境を整えること」が大切です。

身体的な観察や手技だけでなく、母親や家族の気持ちに寄り添うことが長期的な愛着形成につながります。

この記事では、愛着形成の基礎から、NICUや病棟での実践ポイント、看護師ができる支援の工夫までを分かりやすくまとめています✨

🍼愛着形成ってなに?看護師が知っておきたい基本知識

愛着形成は、看護の現場でもとても大切なテーマですよね。

特にNICUや小児病棟などでは、母子が離れて過ごす時間が多くなることもあり、看護師が「愛着形成をどう支援できるのか」を理解しているかどうかで、その後の親子関係や子どもの発達に大きな影響を与えます。

ここではまず、愛着形成の基本から、看護に役立つ理論や発達への影響について整理していきましょう✨

❤愛着形成の定義と発達心理学の基礎

愛着形成とは、赤ちゃんと養育者(多くは母親)との間に築かれる情緒的な絆のことを指します。

これは単なる「スキンシップ」だけではなく、安心感・信頼感・安全基地としての存在を通して育まれるものです。

心理学的には、乳児期から始まる発達の基盤とされていて、特に生後半年~1歳半頃が重要な時期とされています。

この時期に「泣いたら応えてくれる」「不安なときにそばにいてくれる」といった経験を積むことで、子どもは「自分は大切にされている」という感覚を身につけていきます。

💡看護の視点では、「母子の関わりを観察し、安心できる時間を支えること」が愛着形成を促す第一歩になります。

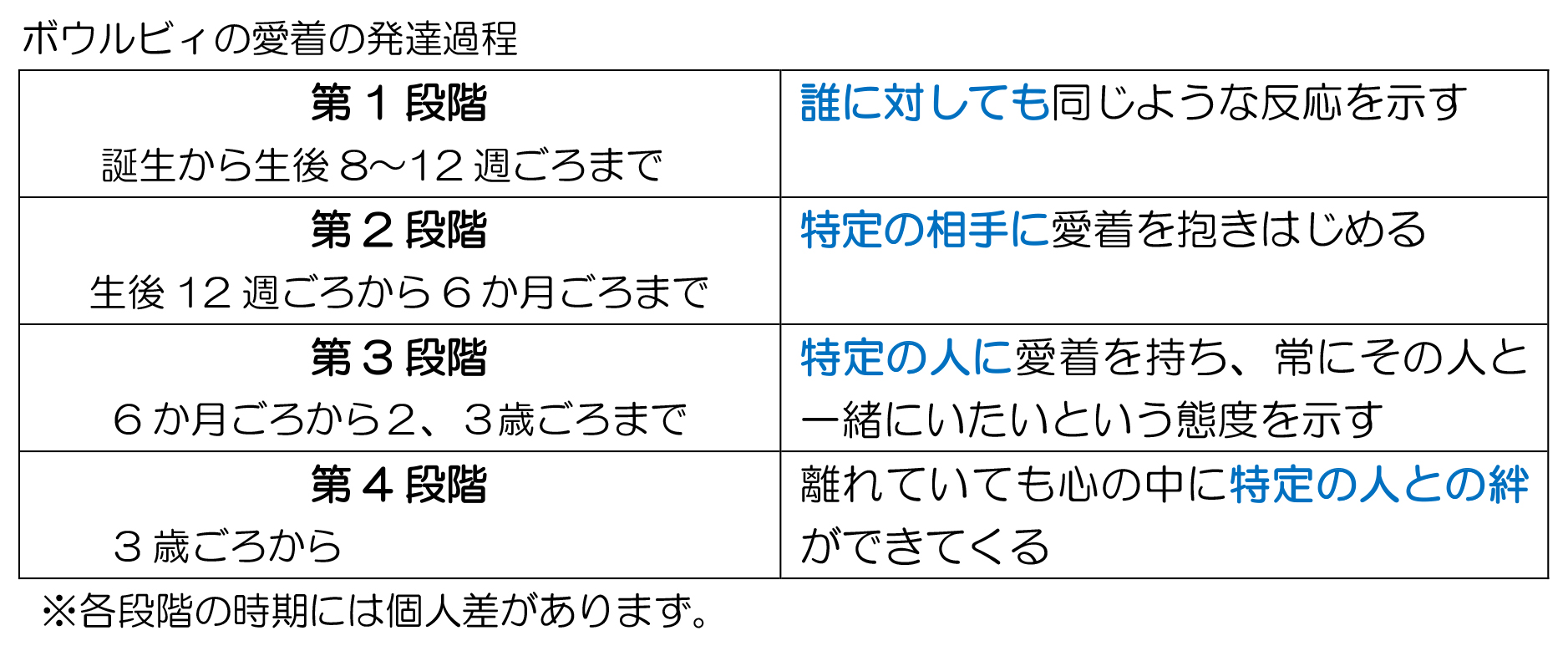

📖ボウルビィの愛着理論をやさしく解説

愛着形成を語る上で欠かせないのが、発達心理学者ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)の理論です。

彼は、愛着を「子どもが生き延びるために備わった行動システム」として説明しました。

代表的なのは「安全基地」の考え方です。

-

子どもは養育者を安全な拠り所として探索行動を広げる

-

不安になると安全基地に戻り、安心して再び環境に挑戦する

また、後にエインズワースが行った「ストレンジシチュエーション法」では、愛着スタイルが「安定型」「回避型」「アンビバレント型」などに分類されることが示されています。

📌看護の現場でこの理論を知っていると、例えば「母親が不安で抱っこをためらっているとき」に適切に声かけし、親子の関わりを安心して持てるようサポートできるようになります。

🌱愛着形成が子どもの成長に与える影響とは?

愛着形成は単なる乳児期の出来事にとどまらず、長期的に子どもの発達へ影響します。

| 愛着形成が十分な場合 ❤ | 愛着形成が不十分な場合 ⚠️ |

|---|---|

| 自己肯定感が高まる | 不安定な対人関係につながりやすい |

| 探索意欲や学習意欲が育つ | 不安や情緒の不安定さが続く |

| 信頼関係を築く力が育まれる | 行動上の問題(攻撃性・回避行動など)が出やすい |

このように、乳児期の愛着体験は、心理的な「安心感の土台」として一生の発達を支える基盤になります。

👩⚕️看護師としては、「愛着形成が子どもの将来にどうつながるのか」を理解しておくと、母子の関わりを支援する意義がより実感できますし、保護者への説明や安心感の提供にもつながりますよ。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🤱早期母子接触と授乳ケアで支える愛着形成

愛着形成を促すために、分娩直後から行われる「早期母子接触」や「授乳ケア」はとても重要です。

母親と赤ちゃんが“最初に関わる瞬間”をどのように支援できるかが、その後の母子関係の基盤になっていきます。

ここでは、ケアの効果や具体的な手順、看護師が押さえておきたい観察ポイントを詳しく見ていきましょう👩⚕️✨

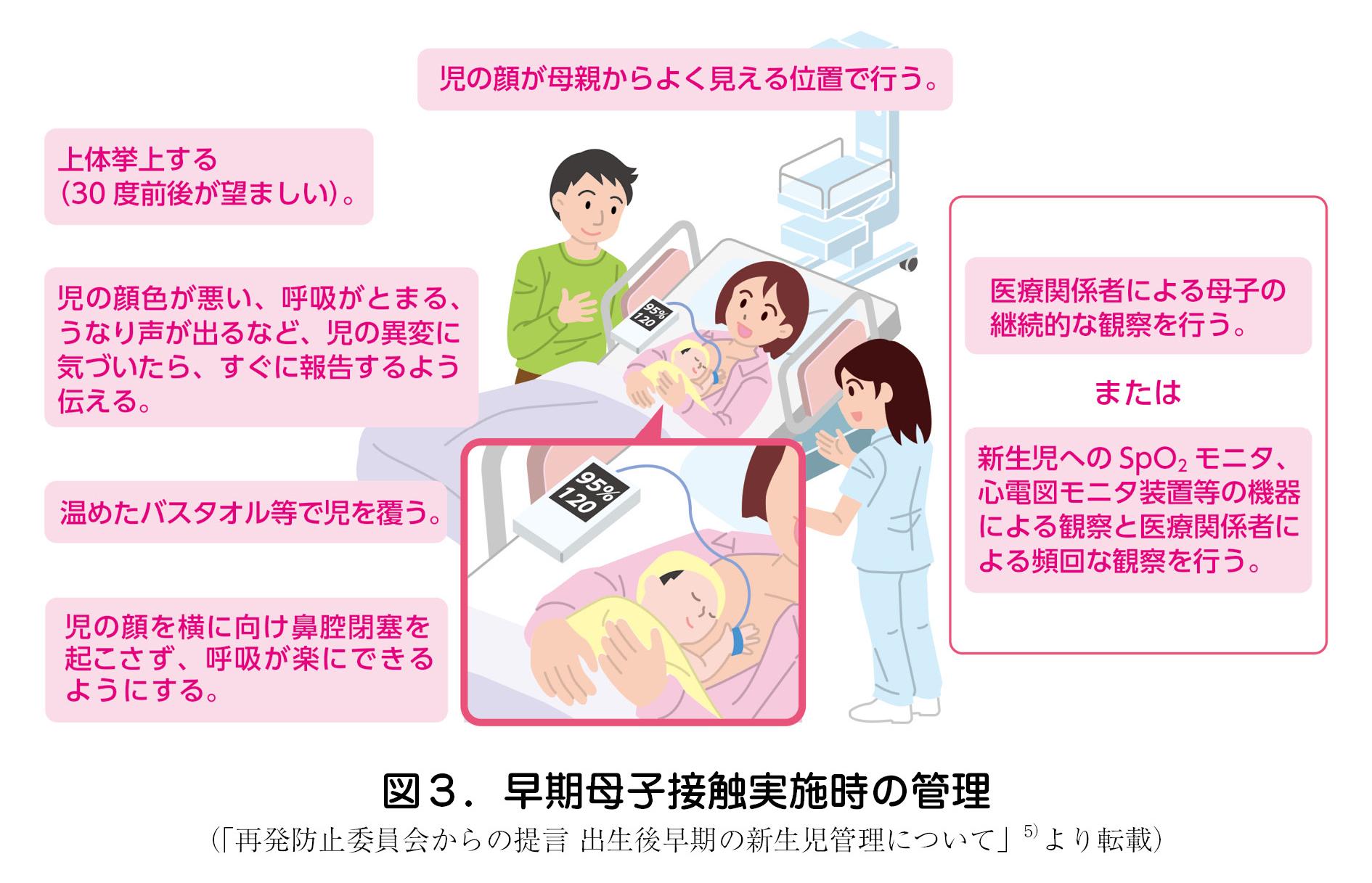

👶早期母子接触(スキンシップ)の効果と手順

早期母子接触とは、出生直後に赤ちゃんを母親の胸の上に抱き、肌と肌を直接触れ合わせるケアのことです。

これは単に「かわいい瞬間」を演出するだけでなく、生理学的にも心理的にも大きな効果があります。

主な効果

-

赤ちゃんの体温・心拍・呼吸が安定する

-

オキシトシン分泌が促され、母親の愛情ホルモンが活性化

-

早期の授乳開始につながる

基本的な手順

-

出生直後、タオルで赤ちゃんの体を拭き保温を確保

-

母親の胸の上に赤ちゃんを抱かせる

-

バイタルサインを確認しながら10〜30分ほど継続

🩺看護師の役割は「安全を確保しつつ母子が安心して関われる環境を整えること」です。

🍼授乳ケアとオキシトシン分泌の関係

授乳そのものも、愛着形成に直結します。

授乳時には母親の脳からオキシトシンとプロラクチンが分泌され、母乳分泌を助けるだけでなく、母子の心理的安定を支える役割も果たしています。

-

オキシトシン:母親の情緒を安定させ、愛情を深める

-

プロラクチン:母乳分泌を促進

看護師は、授乳介助の際に「赤ちゃんを見つめながら授乳できているか」「母親がリラックスできているか」などを観察することで、愛着形成のサポートを強化できます。

👀看護師が授乳を支援するときの観察ポイント

授乳は単なる栄養補給ではなく、親子の大切な相互作用の時間です。

看護師が観察することで、愛着形成を促す支援につなげられます。

| 観察ポイント | 具体例 | 看護師の支援 |

|---|---|---|

| 母親の表情・態度 | 笑顔で赤ちゃんを見つめる/不安そう | 積極的に褒める・安心できる声かけ |

| 赤ちゃんの反応 | 乳頭を探す動作/落ち着いて吸啜 | 母乳の位置を調整・姿勢をサポート |

| 母子のリズム | 授乳がスムーズ/中断が多い | 授乳姿勢や哺乳の工夫を提案 |

💡「よく吸えてますね」「赤ちゃんも安心してますよ」といった言葉かけは、母親の自信を高め、愛着形成をより強めます。

🛌NICUや病棟での愛着形成支援|状況別の実践ポイント

NICUや小児病棟では、母子が一緒に過ごせる時間が限られてしまうことも多いですよね。

そのような環境でも看護師の工夫次第で、愛着形成をしっかり支援することができます。

ここでは、NICU特有の場面や母子分離のときにできる代替的ケア、病棟でのちょっとした工夫について整理していきましょう👩⚕️✨

🍼NICUでの面会制限下でできる愛着支援

NICUでは感染予防や医療機器の管理のために、母子が自由に触れ合えないことがあります。

そんな状況でもできることがあります。

支援の工夫例

-

インキュベーター越しに声をかけてもらう

-

赤ちゃんの写真や動画を母親に見せて安心感を与える

-

カンガルーケアを短時間でも導入できるよう調整する

💡「ママの声は赤ちゃんに届いていますよ」と伝えるだけでも、母親の気持ちを大きく支えることができます。

👶母子分離が避けられないときの代替的ケア

病状によっては母子分離が必要になることもあります。

その際も愛着形成をあきらめる必要はありません。

| 方法 | 効果 | 看護師のサポート |

|---|---|---|

| 母乳の搾乳・哺乳瓶での授乳 | 母子のつながりを維持 | 搾乳の仕方を丁寧に指導し、母親の思いを「赤ちゃんに届いている」と伝える |

| 声の録音を聞かせる | 聴覚を通じた安心感 | 母親の声や読み聞かせを録音して赤ちゃんに聞かせる |

| 匂いのついたガーゼを近くに置く | 母親の存在を感じる | 「この匂いで赤ちゃんが落ち着きやすいんですよ」と説明する |

🏥病棟での看護師ができる「小さな工夫」

母子が同室で過ごせる病棟では、愛着形成を日常の中でサポートできます。

看護師の“ちょっとした一言”が母親の自信につながることも多いんです。

具体的な工夫

-

授乳や抱っこの様子を褒める

-

赤ちゃんのしぐさを解説しながら母親に伝える(例:「手を握るのは安心してるサインですよ❤」)

-

父親や祖父母にも積極的に関わるきっかけを作る

👩⚕️「看護師がいるから安心して関われる」という環境をつくることが、病棟での愛着形成支援のカギになります。

✅まとめ|愛着形成を看護で支えるために大切なこと

ここまで、愛着形成の基礎から看護現場での支援方法までを見てきました。

最後にもう一度ポイントを整理して、明日からの看護に役立つヒントにしていきましょう📝✨

📌本記事のポイント総復習

-

愛着形成は、赤ちゃんと養育者の間に築かれる「安心・信頼の絆」❤

-

ボウルビィ理論に基づき、安全基地としての存在が発達に大きく影響する

-

早期母子接触や授乳ケアは、愛着形成を促す大切なケア

-

看護師の声かけや観察が、母子の関係性をより良くサポートする

-

NICUや病棟でも、環境に合わせた工夫で愛着支援は可能

✅明日から実践できるチェックリスト

-

分娩後すぐに母子が触れ合える環境を整えた?

-

授乳中に母親の表情や赤ちゃんの反応を観察できている?

-

母親の不安を「大丈夫ですよ」と言葉で支えられた?

-

父親や家族も関われるように声かけをした?

-

母子分離の場面でも、代替的ケア(声・匂い・写真など)を提案できた?

👩⚕️愛着形成を支える看護師の役割を再確認

愛着形成は、赤ちゃんの発達や母親の心の安定に欠かせない大切なプロセスです。

看護師はその架け橋として、「安心できる環境づくり」「肯定的な声かけ」「家族全体の関わりを支えること」を意識するだけで、大きな力になりますよ😊❤️

ほんの小さな工夫や言葉でも、母子の関係を深めるきっかけになります。

明日からの看護の中で、ぜひ一歩ずつ実践してみてくださいね❤

<参考・引用>