「狭心症の看護って、どうやって計画を立てたらいいんだろう?」

「OP・TP・EPって何を入れればいいのか、いつも迷っちゃう…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?💭

この記事では、

-

OP・TP・EPの考え方と書き方のコツ

-

狭心症における具体的な観察項目・ケア内容・教育内容

-

実習や臨床現場で役立つ看護師目線の対応ポイント

が分かりますよ♪

狭心症の看護では、「観察(OP)・ケア(TP)・教育(EP)」をバランスよく計画することが、患者さんの安全と安心につながります✨

症状や発作時の対応に合わせてポイントを押さえれば、自信を持って対応できるようになります!

この記事では、狭心症とはどんな病気なのかという基本から、OP・TP・EPに分けた看護計画の具体例、発作時の対応や生活指導まで、実際の現場でそのまま使える内容をわかりやすくご紹介していきますね💡

💓狭心症ってどんな病気?特徴と分類をやさしく解説!

狭心症の患者さんを受け持ったとき、「どんな病態なのかしっかり理解しておきたいな」と思いますよね。

この記事では、看護に必要な範囲で、狭心症の基本的なメカニズムや分類、よく間違えやすい心筋梗塞との違いまでを、わかりやすく整理していきます✨

❤️狭心症とは?心臓の血管が狭くなる病気

狭心症(angina pectoris)は、心臓に酸素や栄養を送る「冠動脈」という血管が一時的に狭くなり、心筋に必要な酸素が足りなくなることで起こる症状のことです。

主な症状は「胸が締めつけられるような痛み」「圧迫感」「息苦しさ」などで、運動時や精神的なストレス時など、心臓に負荷がかかったときに発作として現れるのが特徴です。

この状態が長く続くと、最悪の場合は心筋梗塞へと進行することもあるので、早期の対応や観察がとても大切なんです💡

💡狭心症の主な分類はこの3つ!

狭心症は、症状の出方や血管の状態によって大きく3つに分類されます。

分類によって看護のポイントも変わるので、しっかり把握しておきましょう!

| 分類名 | 特徴 | よく見られる発症タイミング |

|---|---|---|

| 労作性狭心症 | 動いたときに症状が出る | 階段・歩行など身体活動時 |

| 不安定狭心症 | 安静時にも発作が出ることがある | 昼夜問わず突然発症 |

| 異型狭心症 | 冠動脈がけいれんして起こる | 夜間や早朝など安静時に多い |

💬労作性狭心症(安定狭心症)

もっとも一般的なタイプです。

階段を上ったり、荷物を持ったときなど「身体を動かしたあと」に発作が出るのが特徴です。

発作のパターンがある程度決まっており、休むとすぐに軽快するケースが多いので、安定型と呼ばれます。

看護では、労作の程度・発作の頻度や持続時間を聞き取ることが大切です📝

💬不安定狭心症

安定型と違い、安静にしていても症状が出ることがあるタイプです。

発作の頻度や強さが不規則で、心筋梗塞に進展するリスクが高いため、「急性冠症候群」として厳重な観察が必要になります⚠️

看護では、バイタルサインの急変やST変化の確認、速やかな医師報告がポイントになります。

💬異型狭心症(冠攣縮性狭心症)

これは少し特殊なタイプで、冠動脈が一時的にけいれんして狭くなることで発作が起こる狭心症です。

夜間や明け方など、安静にしているときに起こりやすく、心電図に特徴的なST上昇が見られることもあります📈

硝酸薬で症状がすぐ軽快することが多いため、薬のタイミングや効果確認も看護のポイントです。

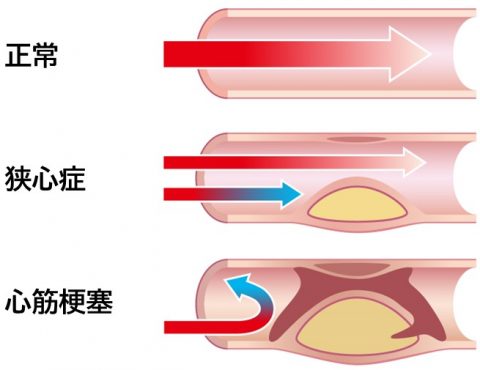

❤️狭心症と心筋梗塞の違いって?

どちらも胸痛を伴う心疾患ですが、違いを簡単にまとめると以下の通りです👇

| 項目 | 狭心症 | 心筋梗塞 |

|---|---|---|

| 血流の状態 | 一時的に狭くなる | 完全に詰まる |

| 胸痛の持続時間 | 数分以内が多い | 20分以上持続 |

| 安静・硝酸薬で改善 | あり | ほぼ効果なし |

| 心筋のダメージ | 基本的にはない | 心筋が壊死する |

| 緊急性 | 中程度 | 非常に高い(緊急治療) |

看護では、胸痛の「持続時間」や「発作時の状況」などを丁寧に観察・記録することで、心筋梗塞の見逃しを防ぐことができます💡

また、急変のリスクがある不安定狭心症は、特に注意が必要です!

詳しく知りたい方は

狭心症と心筋梗塞の違いって?🫀症状・持続時間・発作タイミングを見極めるコツ

をご覧くださいね🌟

⚡狭心症の症状と原因|早めに気づけるサインとは?

狭心症は「痛みが出ていないとき」は症状がないことも多く、見逃しやすい病気です。

だからこそ、どんな症状に注意するべきか?どんな場面で発作が起きやすいか?を知っておくことが、看護の現場ではとっても大切ですよね😊

この章では、狭心症の代表的な症状や原因、そして診断に使われる検査についてわかりやすく解説していきます。

💦狭心症でよくみられる症状

狭心症の主な症状は、胸の痛みや圧迫感です。

ただし、患者さんによってその訴え方や感じ方はさまざまなので、下記のような特徴をしっかり把握しておくことが大切です。

| 症状 | 特徴 |

|---|---|

| 胸の痛み・圧迫感 | 胸の中心部(胸骨の裏)に重くのしかかるような痛み |

| 放散痛 | 左腕・肩・顎・背中などに広がることもある |

| 呼吸困難 | 「息苦しい」「息が吸いづらい」と訴えることも |

| 冷汗 | 発作時に冷や汗をかくケースも多い |

| 不安感 | 「死ぬんじゃないか」と思うほどの強い不安 |

⏱️痛みは数分〜15分程度で軽快することが多いですが、長引く場合は心筋梗塞も疑います。

🔥発作を引き起こす原因や誘因は?

狭心症の発作には、「発作を引き起こすきっかけ(誘因)」が存在することが多いです。

以下のような場面では、冠動脈に負荷がかかり、狭窄部分が影響を受けて発作が起こりやすくなります。

| 誘因 | 具体例 |

|---|---|

| 身体的ストレス | 階段の昇降、荷物を持つ、入浴、排便など |

| 精神的ストレス | 緊張・怒り・不安などの強い感情 |

| 温度差 | 冬場の屋外移動や入浴前後の温度変化 |

| 飲酒・喫煙 | 血管への急な負担や収縮 |

| 起床時・夜間 | 自律神経の変化により冠動脈けいれんを誘発(異型狭心症) |

📌発作のタイミングや誘因をしっかり聞き取ることは、診断にも看護にも直結する重要ポイントです!

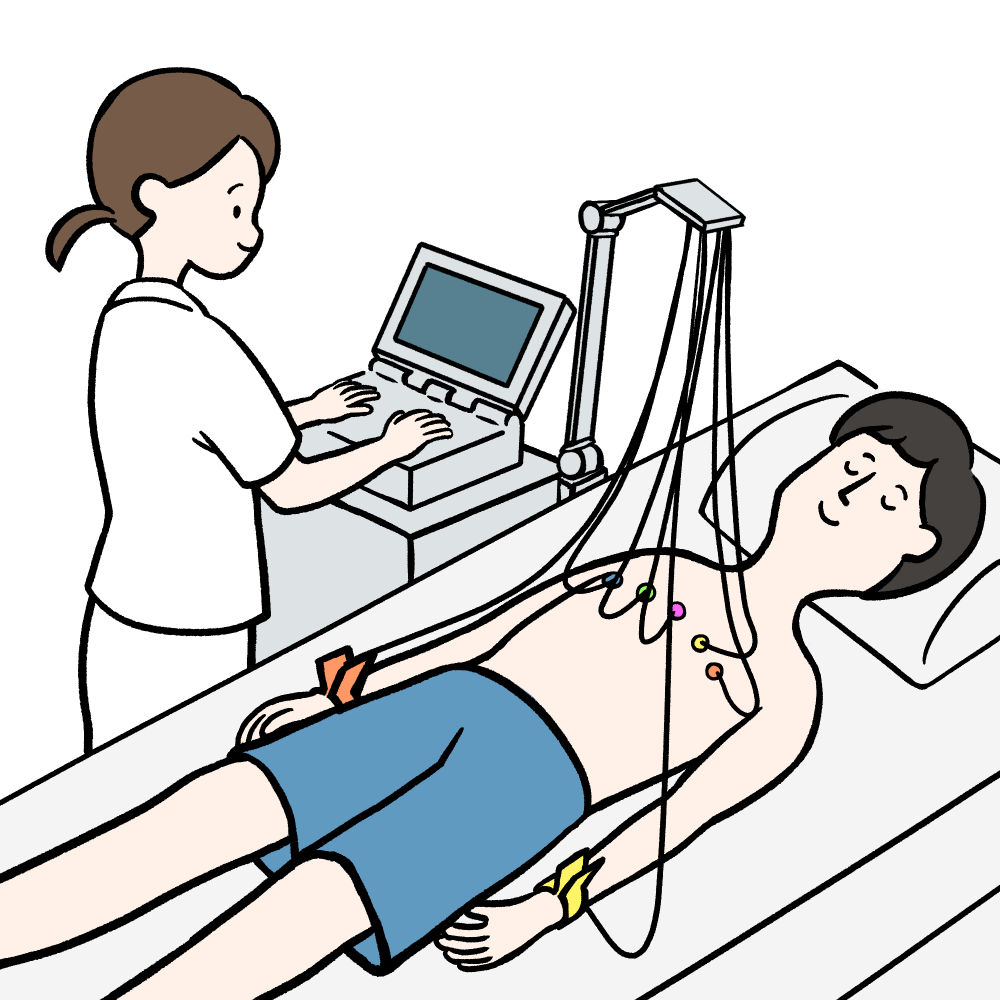

🩺診断に使われる検査をチェック!

狭心症の診断では、心電図をはじめとした循環器系の検査が行われます。

ここでは、代表的な検査とその看護のポイントを紹介しますね。

💓心電図のポイントと注意点

心電図(ECG)は、発作時のST変化や不整脈をとらえるための基本的な検査です。

狭心症では、ST低下(労作性)やST上昇(異型)が見られることがあります。

看護師として注意すべきポイントはこちら👇

-

痛みがある「発作中」に記録を取ることで異常をとらえやすくなる

-

発作がないときの心電図は正常なこともある

-

モニター心電図では持続的な変化やPVCなども観察する

📍記録タイミングと患者さんの訴えをリンクさせて記録することが大切です。

🔍負荷心電図や心エコーの役割

【負荷心電図】

自転車やトレッドミルなどで意図的に心臓に負荷をかけて症状を再現し、心電図の変化をとらえる検査です。

看護師は検査中に、患者さんの訴え(胸痛・めまい・息切れなど)をしっかり観察・報告します。

【心エコー(心臓超音波)】

冠動脈の動きや血流、壁運動の異常をチェックする非侵襲的な検査です。

痛みもなく安心して受けられるため、高齢者や心不全の併発リスクがある患者さんにも適しています。

📝これらの検査結果は、医師の判断だけでなく、看護計画にも反映される重要な情報なので、しっかり理解しておくと役立ちますよ!

📝狭心症の看護計画を立てるコツ|OP・TP・EPでわかりやすく!

狭心症の患者さんを受け持ったとき、「観察って何を見たらいいの?」「ケアはどう優先順位をつけたらいい?」と迷うこと、ありませんか?

そんなときに役立つのが、OP(観察)・TP(ケア)・EP(教育)という看護計画の3本柱です✨

この章では、狭心症における看護計画を、OP・TP・EP形式でやさしく整理していきますね♪

🔍OP(観察項目)の例|どこを見る?何を記録する?

狭心症の観察では、発作の有無やパターンを正確にとらえることがとても大切です。

以下に、よく使われる観察項目をまとめました👇

| 観察項目 | 観察のポイント |

|---|---|

| 胸痛の有無・部位・性質 | 「いつ・どこが・どんな痛みか」を詳しく記録 |

| バイタルサイン | 血圧・脈拍・呼吸・SPO2を発作前後で比較 |

| 心電図モニター | ST変化や不整脈の有無に注意📉 |

| 呼吸状態 | 息苦しさ・チアノーゼなどの有無 |

| 表情・訴え | 苦痛の強さや不安の程度も観察対象です💬 |

🗒️記録では、痛みの出た時間・持続時間・軽快の有無など「時系列」での記載が大事です!

✨TP(ケア)の例と工夫|患者さんにとって安心できるケアを

狭心症のケアは、発作時の対応+再発予防の支援の両面が重要です。

| ケア内容 | 具体的な対応 |

|---|---|

| 安静の保持 | 発作時はベッド上安静、声かけで不安を軽減 |

| 酸素投与 | SpO2や苦悶状態に応じて投与開始・継続管理 |

| 硝酸薬の使用補助 | 指示受けた上で舌下投与・効果判定を実施💊 |

| 発作時の緊急対応 | ナースコール活用・医師報告のタイミング確認 |

| 排泄・清潔など日常ケア | 疲労を避けるようにサポートします🚻🛁 |

👩⚕️ケア中は患者さんの表情や反応をこまめに確認して、安心感を持ってもらうことも大切です!

📘EP(教育)のコツ|患者さん・ご家族へのわかりやすい説明を

退院後の生活に直結するのが、教育的支援(EP)です。

患者さん自身が「どうすれば再発を防げるか」を理解することがゴールになります✨

| 教育内容 | ポイント例 |

|---|---|

| 薬の服用方法 | 硝酸薬の使い方、副作用への注意など |

| 発作時の対応 | 症状が出たらどうするか、医療機関への連絡基準 |

| 運動・労作 | 無理しない・休憩のとり方、歩行量の調整方法 |

| 食事の工夫 | 減塩・脂質制限、バランスの良い食事🍽️ |

| 禁煙・飲酒制限 | 再発予防には生活習慣改善も大切🚭 |

💡ご家族が同席されている場合は、一緒に説明しておくことで支援体制が整いやすくなります!

🛏️狭心症患者さんへのケアポイント|観察とケアの実際

狭心症の患者さんを受け持つとき、「発作が起きたらどう対応する?」「どの変化を医師に報告する?」と不安になること、ありますよね。

この章では、狭心症の急性期ケアや観察のポイント、医師への報告のタイミングなどを、現場で役立つ視点でまとめました✨

新人さんも、実習中の看護学生さんも、ぜひメモ代わりに使ってくださいね📝

🔥発作時の初期対応ってどうするの?

発作が起きたときは、安全・迅速・落ち着いてを心がけて対応することが大切です。

以下は、発作時に看護師が行う基本的な流れです👇

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| ① 安静確保 | ベッド上安静・体位は半坐位が基本 |

| ② 呼吸状態確認 | 息苦しさ・SpO2・チアノーゼの有無 |

| ③ 硝酸薬使用の確認 | 医師指示を確認し、舌下投与を実施💊 |

| ④ モニター観察 | 心電図・バイタルをリアルタイムでチェック📉 |

| ⑤ 医師に報告 | 症状・バイタル変化・薬の効果を的確に伝える |

| ⑥ 患者への声かけ | 「今、胸の痛みはどうですか?」など不安軽減に配慮 |

📍報告は「痛みの開始時間」「強さ」「変化」「投薬後の経過」を含めるとベストです。

👀観察時に気をつけたい5つのこと

狭心症の観察で重要なのは、微細な変化にも気づける感覚と、記録に残す力です。以下は特に注視したいポイントです👇

-

胸痛の性状・場所・持続時間

→ 背部や肩などへの放散があるかも確認 -

バイタルサインの変動

→ 血圧・脈拍・SPO2の変化は急変のサインになることも -

心電図モニターの変化

→ ST低下・PVC・頻拍や徐脈など -

表情・訴えの変化

→ 苦悶表情・不安の訴えは体調変化のサインに -

呼吸状態

→ 呼吸数・胸郭の動き・チアノーゼの有無

🧠観察記録は「いつ・どのように・何分続いたか」を意識して記録すると、医師の判断にも役立ちます!

🚨急変時の対応フローを確認しておこう

狭心症から心筋梗塞へ進行する場合や、致死性不整脈が出現する可能性もあります。

急変時のフローをあらかじめ確認しておくことが、安全な対応のカギになります!

| 状況 | 看護師の対応 |

|---|---|

| 胸痛が20分以上続く | すぐに医師へ報告、心筋梗塞の可能性を視野に |

| バイタルが不安定 | 酸素投与準備、心電図変化の記録強化 |

| 不整脈が出現 | 心電図波形を保存、医師へ即報告 |

| 意識障害・無反応 | コードブルー対応、BLS準備を想定 |

📢「何かおかしい」と感じたら、すぐに行動に移すことが大切です!

🩺医師に報告すべきポイント

狭心症の看護では、「何をどう報告するか?」がとても大切なスキルです。

以下の5つを押さえておくと、報告もスムーズになります👇

-

発作の開始時間と持続時間

-

痛みの部位・性状(例:圧迫感・締めつけなど)

-

バイタルの変化(発作前後で比較)

-

投薬の有無と効果(硝酸薬など)

-

心電図や呼吸状態の異常があるか

👩⚕️報告前に簡単にメモを取っておくと、落ち着いて説明できますよ♪

💬看護師だからできる|患者さんの不安に寄り添う声かけと支援

狭心症の発作は、「命に関わるのでは?」という強い不安や恐怖を患者さんに与えます。

たとえ発作が短時間でおさまっても、患者さんは「また起こるんじゃないか」「本当に大丈夫なの?」といった心配を抱えています。

この章では、そんな患者さんの心に寄り添う看護師のコミュニケーションや、家族との関わりについて具体的にお伝えします🌷

💭狭心症患者の心理的特徴とは?

狭心症の患者さんは、以下のような心理的な特徴や反応を示すことがあります👇

| 心理的状態 | 具体的な例 |

|---|---|

| 不安感 | 「いつまた発作が起きるか怖い…」 |

| 疑念・不信感 | 「この薬、本当に効いてるのかな?」 |

| 無力感 | 「何もできない自分が情けない…」 |

| 落ち込み | 「このまま仕事も続けられないかも」 |

👀こうした感情に対して、共感しながら傾聴する姿勢が大切です。

「怖かったですよね」「そう思いますよね」など、否定せず受け止める言葉が、患者さんの安心につながります💗

🗣️不安軽減につながる声かけ例

以下に、実際に使いやすい声かけ例をまとめました。

状況に合わせて、落ち着いたトーンで話しかけることを意識しましょう😊

| シーン | 声かけの例 |

|---|---|

| 発作時 | 「いま痛みありますか?呼吸はつらくないですか?すぐ対応しますね」 |

| 不安を感じているとき | 「不安ですよね。でも、私たちが見守っていますよ」 |

| 硝酸薬投与後 | 「お薬の効果が出てきたみたいですね。落ち着いて呼吸してみましょう」 |

| 入院中のふとした会話 | 「このあとはご家族と連絡取れそうですか?何かお手伝いしましょうか」 |

📌患者さんが安心して話せるような雰囲気作りが看護師の力です✨

👪家族との連携・説明時のポイント

患者さんだけでなく、家族も「何が起きたの?」「再発するの?」と不安を抱えています。

看護師として、家族にも寄り添った対応が求められます。

| 家族対応のポイント | 内容 |

|---|---|

| わかりやすい言葉で説明 | 医療用語は避けて具体例を交えて話す |

| 患者さんの状態を共有 | 症状の経過、改善の様子などを適宜伝える |

| 生活面の支援について相談 | 食事・服薬・受診予定などの確認 |

| 家族の不安への配慮 | 「一緒にサポートしていきましょう」と声かけする |

👨👩👧👦とくに高齢患者さんでは、家族が服薬や通院のサポート役になることが多いため、信頼関係づくりが重要です!

📘生活指導と退院後支援|再発を防ぐために大切なこと

狭心症の患者さんは、発作が治まったからといって「もう安心」とはいきません。

退院後の生活こそが、再発を防ぐ大きなカギになるんです✨

看護師として、退院前からしっかりと生活指導や地域支援をつなぐことで、患者さんの安心と安全を支えられますよ😊

この章では、生活指導・服薬支援・地域連携について実践的にまとめました。

🛍️退院前に伝えておきたい生活の注意点

退院前指導では、「できるだけ具体的に、患者さん自身が実践しやすいように」伝えることが大切です。

以下のようなポイントを押さえて、無理のない範囲で生活改善を促すようにしましょう。

🍽️食事・運動・入浴のポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 食事 | 塩分・脂質を控えめに。和食ベースでバランスよく🍱 →「1日6g以下の減塩」を目標に |

| 運動 | 医師と相談のうえで、無理のない有酸素運動を推奨🏃♂️ → ウォーキングや体操など継続できるものが◎ |

| 入浴 | 熱すぎるお湯・長湯は避ける🛁 → 冬場は脱衣所や浴室の温度差にも注意が必要です |

📌「一気に変える」ではなく「少しずつ継続する」ことが再発予防につながります!

💊服薬管理のコツと継続支援

狭心症では、硝酸薬や抗血小板薬、降圧薬などの服薬がとても重要です。

しかし、退院後は「飲み忘れ」や「自己判断による中断」などが問題になることも💦

看護師として、以下のようなポイントを押さえて支援しましょう!

| 支援内容 | ポイント |

|---|---|

| 薬の説明 | どうしてこの薬が必要なのか、作用・副作用をわかりやすく説明💬 |

| 飲み方の工夫 | 朝昼晩などのタイミング、食前後の違いなどを具体的に伝える |

| 持ち歩きの工夫 | 硝酸薬は常に持ち歩くように!すぐ使える場所に置く習慣を |

| 飲み忘れ防止 | ピルケース・スマホのリマインダー活用を提案📱 |

🧠特に高齢者や独居の方には、ご家族の協力や訪問看護との連携がカギになります!

🏠地域でつなぐ退院後の支援

退院したあとも、「医療」と「生活」はつながっています。

その橋渡し役として、看護師が地域との連携を意識することが大切です✨

| 地域支援の連携先 | 内容 |

|---|---|

| 訪問看護ステーション | バイタルチェック・服薬確認・生活支援などを継続 |

| 地域包括支援センター | 高齢者の生活相談・介護サービス導入など |

| かかりつけ医 | 定期的な診察・処方調整・再発予防のアドバイス |

| 家族やケアマネジャー | 日常の困りごとの共有・支援体制の調整 |

📢看護師として「つなぐ視点」を持つことで、患者さんが安心して在宅で過ごせる支えになります!

🧾まとめ|狭心症の看護は「観察・ケア・教育」で支える

狭心症は、命に関わる可能性のある循環器疾患です。

看護師としては、発作時の対応はもちろん、OP・TP・EPに基づいた的確な看護計画を立てることが非常に重要になります。

この記事では、以下のようなポイントを解説しました👇

💡この記事のポイントまとめ

| 分野 | 内容 |

|---|---|

| 狭心症の基本 | 冠動脈が一時的に狭くなり、胸痛などを起こす疾患。主に労作性・不安定・異型の3タイプがある。 |

| 看護計画(OP・TP・EP) | OPでは発作やバイタルの観察、TPでは安静・酸素・薬の管理、EPでは生活指導や服薬支援がポイント |

| 観察・急変対応 | 胸痛・バイタル・ST変化などの異常を早期にキャッチ。報告は正確・迅速に |

| 患者支援 | 心理的ケアや安心できる声かけ、家族への説明も看護師の大切な役割 |

| 退院後の支援 | 食事・運動・入浴などの生活指導、服薬継続、訪問看護や地域との連携も重要 |

看護は「観察」「ケア」「教育」の3本柱で成り立っています。

どれもバランスよく行うことで、狭心症の患者さんが安心して生活を送れるように支援できるのが看護師の力です✨

日々のケアにこの知識が役立ちますように…😊🌸

<参考・引用>

LIFULL介護

元赤坂デンタルクリニック

本田内科クリニック

みやけ内科・循環器科

プチナースWEB