「癒着性イレウスってどんな病気なんだろう?🤔」

「実際に担当することになったけど、症状の観察やケアの流れが不安…💦」

「退院指導や再発予防まで含めて、看護師としてしっかり説明できるようになりたい!」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

癒着性イレウスの基本的な仕組みと特徴

-

症状のチェックポイントと早期発見の視点

-

看護師が行う治療サポートと観察のポイント

-

離床支援や患者さんへの声かけの工夫

-

退院指導と再発予防に必要な知識

が分かりますよ♪

癒着性イレウスの看護では 「早期発見」「的確なケア」「再発予防を意識した患者支援」 がとても大切なんです✨

この記事では、癒着性イレウスの基礎知識から、症状の見極め方、看護師が実践できるケア、そして退院後の指導ポイントまで、わかりやすく解説していきます。

💡そもそも「癒着性イレウス」ってどんな病気?

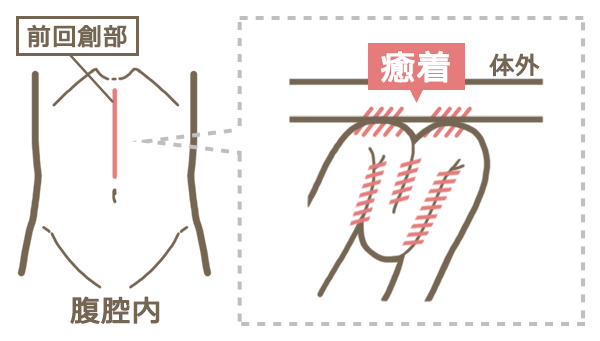

術後や腹部の炎症をきっかけに腸同士や腹壁に“くっつき(癒着)”ができて、腸の通り道が物理的に狭くなったり塞がったりしてしまう状態を指します。

看護の現場では「腹痛・嘔吐・排ガス停止・腹部膨満」などの訴えから疑い、早期に医師へ報告しつつ、禁飲食・安静・観察の強化を並走させる流れが多いですよね。

この記事パートでは、まずは仕組みをやさしく整理し、次に「腸閉塞」という言葉との違いをクリアにし、最後に“術後に多いのはなぜ?”という疑問にリスク因子の観点から答えていきます。

看護師さんがベッドサイドで判断に迷わないよう、現場目線でポイントをギュッとまとめますね❤

癒着性イレウスが起こる原因は?

癒着は、手術や炎症でダメージを受けた腹膜が治る過程で線維性の膜(バンド)をつくることで生じます。

そのバンドが腸を引っ張ったり狭めたりして“機械的な通過障害”を起こす――これが癒着性イレウスの基本機序です。

通過が悪くなると、腸管内に液体とガスが貯留→腸壁がむくむ→血流が悪くなる…という悪循環が進み、重症化すると“絞扼”により虚血・穿孔のリスクも高まります。

看護では以下のような兆候を系統的に観察すると良いですよ。

看護で押さえる観察ポイント(機序と結びつけて)

-

痛みの性状:間欠的な疝痛様→持続痛へ変化(虚血を示唆)📝

-

嘔吐:上部閉塞は早期から胆汁性、下部閉塞は遅れて内容量増大

-

腹部所見:膨満・蠕動不穏音(高調音)→進行で減弱/消失

-

排便・排ガス:低下〜停止(患者さんの自己申告を具体的に聞き取り)

-

体液バランス:口渇・皮膚乾燥・尿量低下(サードスペースシフト)

原因の背景(分類早見表)

| カテゴリ | 代表例 | ベッドサイドでの示唆 |

|---|---|---|

| 手術後 | 開腹手術後、再手術歴 | 術後数日〜数年で再発も。既往の聴取を丁寧に👂 |

| 炎症・感染 | 腹膜炎、虫垂炎、胆嚢炎、膵炎など | 炎症後の癒着で遅発発症あり |

| 出血・外傷 | 交通外傷、腹部打撲、術中出血 | 血腫後の癒着形成に注意 |

| 放射線・化学刺激 | 骨盤部放射線治療、腹膜刺激 | 粘膜障害→癒着の素地 |

| 先天・その他 | 先天的バンド、子宮内膜症 | 若年〜中年女性で鑑別に |

「腸閉塞」との違いをわかりやすく解説✨

日常会話では「イレウス=腸閉塞」と同義で使われがちですが、臨床上は次のように整理すると混乱が減ります。

用語の違い(スッキリ表)

| 用語 | 意味 | 代表原因 | 看護の着眼点 |

|---|---|---|---|

| イレウス(広義) | 腸内容が流れなくなる総称(機械性+麻痺性) | 癒着・腫瘍・ヘルニア(機械性)、術後麻痺・薬剤(麻痺性) | “通らない理由”が物理的か機能的かを見極める |

| 腸閉塞(狭義) | 機械的閉塞を指すことが多い | 癒着・腫瘍・嵌頓ヘルニア・腸重積など | 疝痛様の間欠痛、蠕動音亢進→進行で減弱 |

| 癒着性イレウス | 機械性の一種。癒着が原因 | 手術後・炎症後の線維性バンド | 既往歴の聴取、腹部所見、排ガス・排便の変化を連動して記録 |

ポイントは、「癒着性イレウス」は機械性イレウスの中の“原因名”であること。

看護では、麻痺性か機械性かで観察の意味づけや報告の緊急度が変わります(例:持続痛や発熱・頻脈・白血球増多など“絞扼を示唆するサイン”は至急報告)。

用語を正しく整理しておくと、チーム内での情報共有がグッとスムーズになりますよ❤

術後に多いって本当?リスク因子まとめ

はい、本当です。

とくに開腹手術の既往は強いリスクで、術後早期だけでなく年単位で発症することもあります。

看護では“誰がなりやすいか”を先に押さえておくと、退院後指導や再入院の早期受診勧奨につなげやすいですよ。

癒着性イレウスのリスク因子(まとめ表)

| リスク因子 | 具体例 | 看護での示唆・アクション |

|---|---|---|

| 手術既往 | 開腹>腹腔鏡、再手術歴、腸管操作が多い術式(大腸・小腸・婦人科) | 入院時の既往歴を詳細に確認。退院指導で“異常時の受診目安”を明確化 |

| 術後合併症 | 腹膜炎、創部感染、術後出血 | 炎症が強いほど癒着の素地↑。発熱・疼痛の遷延に注意してフォロー |

| 異物・ドレーン | 縫合糸、ガーゼ繊維、タルク、長期留置ドレーン | 退院後しばらく続く違和感や腹痛の聴取を丁寧に👂 |

| 放射線治療歴 | 骨盤・腹部への照射 | 粘膜障害→癒着の遅発発症。便通変化や腹痛の再燃をモニタ |

| 炎症性疾患 | クローン病・潰瘍性大腸炎、子宮内膜症 | 再燃時の癒着悪化を念頭に。自己管理の継続支援 |

| 患者要因 | 高齢、脱水傾向、慢性便秘、妊娠、喫煙 | 水分・食物繊維・活動量など生活習慣の指導を個別化 |

看護のひとこと💬

リスク因子が重なる患者さんでは、「腹痛+排ガス停止+腹部膨満」の組み合わせを見たら早めに疑う姿勢が大切です。

記録は時系列で(痛みの推移・嘔吐回数・尿量・体重変化など)。“癒着性イレウス 看護”の観点では、患者さんの不安軽減の声かけ(体位調整・静かな環境づくり・説明の可視化)も忘れずに。

早期のチーム連携が安全につながりますよ✨

🩺癒着性イレウスの症状チェックポイント

癒着性イレウスは「お腹が痛い」「ガスや便が出ない」「吐き気がある」といった分かりやすい症状から始まることが多いですが、看護の現場で大事なのは 「どんな症状が出やすいのか」「重症化のサインは何か」「時間経過でどう変化するか」 を理解しておくことです。

症状を見極めることが、早期発見や迅速な医師への報告につながりますよね❤

ここでは典型的な症状、見逃したくない重症サイン、そして進行パターンを詳しく解説していきます。

腹痛・嘔吐・排ガス停止など典型的な症状

癒着性イレウスの患者さんが最初に訴えることの多い症状は以下の通りです。

| 症状 | 特徴 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|

| 腹痛 | 間欠的に強い疝痛様(“きゅうっと締め付ける”ような痛み)→進行で持続痛 | 痛みの発生時間・持続・強さ・部位の変化を記録する |

| 嘔吐 | 上部閉塞→早期から胆汁性の嘔吐/下部閉塞→遅れて大量嘔吐 | 嘔吐量・性状(水様・胆汁・便臭など)、脱水兆候を観察 |

| 排ガス停止 | 「おならが出なくなった」という訴えが典型 | 直近の排便・排ガスの有無を必ず確認 |

| 腹部膨満 | ガス貯留によるパンパンな状態 | 腹囲計測、見た目の変化、触診で圧痛や硬さをチェック |

👉 看護師にとっては、「昨日は出ていたガスが今日は出ていない」 といった小さな変化を捉えることが早期発見につながります。

観察時に見逃したくない“重症サイン”⚡

癒着性イレウスが進行すると「絞扼性イレウス(腸の血流が途絶える状態)」に移行することがあります。

これは緊急手術が必要になるため、看護師がいち早く異変に気づくことが重要です。

重症サインの例⚠

-

持続する強い腹痛(疝痛から持続痛に変化)

-

発熱、頻脈、血圧低下(感染・敗血症の兆候)

-

白血球上昇や代謝性アシドーシス(検査データでの変化)

-

腹部の板状硬(peritonitisの所見)

-

吐物が便臭を伴う(腸管内停滞が高度なサイン)

看護の工夫💡

-

バイタルの微妙な変化(例:発熱+頻脈+SpO₂低下)をセットで見る

-

「痛みの質が変わった」など患者さんの表現を丁寧に記録

-

夜間も含めて観察間隔を短くし、異常時は早めに報告

看護師が押さえておきたい症状の進行パターン

癒着性イレウスは、時間経過とともに症状が変化していきます。

進行をイメージで押さえておくと、観察の意味づけが分かりやすくなりますよ。

| 進行段階 | 主な症状 | 看護の観察・対応 |

|---|---|---|

| ① 早期 | 疝痛様の腹痛、嘔吐(上部閉塞なら早期から)、排ガス減少 | 腹痛の性状・嘔吐量/内容の観察、排便・排ガスの有無をチェック |

| ② 進行期 | 腹部膨満が目立つ、嘔吐増加、脱水傾向、尿量減少 | 水分出納・尿量・皮膚粘膜乾燥の観察、バイタルサインに注意 |

| ③ 重症化(絞扼) | 強い持続痛、発熱・頻脈、腹部硬直、吐物便臭 | すぐに医師へ報告、緊急手術の準備、患者の安静保持 |

👉 つまり、「一見よくある腹痛や嘔吐」から始まっても、時間とともに進行しうる病態 であることを意識しておくと、観察の質がグッと高まります。

🧾癒着性イレウスの治療法と看護の基本

癒着性イレウスの患者さんに関わるとき、看護師として気になるのは「保存的治療なのか手術なのか」「絶飲食や輸液はどう管理するのか」「イレウス管をどうケアするのか」など、実際の流れですよね。

ここでは代表的な治療法と、それに伴う看護の基本的な視点を整理していきます。

保存的治療と外科的治療の違い

癒着性イレウスはまず保存的治療(手術をせず経過観察)から始まるケースが多いです。

ただし、絞扼が疑われる場合や保存的に改善しない場合は手術療法が選択されます。

| 治療法 | 目的 | 看護の着眼点 |

|---|---|---|

| 保存的治療 | 腸管を安静にし、減圧・輸液で自然解除を期待 | NPO(絶飲食)の徹底、輸液管理、イレウス管ケア、症状変化の観察 |

| 外科的治療 | 癒着剥離や腸切除で物理的閉塞を解除 | 術前:全身状態安定化、術後:創部管理、感染予防、疼痛緩和 |

👉 保存的か手術かの判断に直結するのは「症状の変化をいかに正確に伝えられるか」。看護師の記録と報告が大切なんです❤

絶飲食・輸液管理のポイント💧

腸を休ませるために絶飲食(NPO)となり、点滴で水分・電解質を補います。

看護の実務では以下が重要です。

-

輸液バランスの管理:イレウス管の排液量を正確に測定し、補液量と比較する

-

脱水兆候の観察:尿量・皮膚乾燥・舌の乾きなど

-

低カリウム血症の予防:嘔吐や排液が多いと電解質異常に注意

-

患者さんへの説明:「なぜ水も飲めないのか」を丁寧に説明し、不安を和らげる

イレウス管の目的と管理方法

イレウス管(長いチューブで腸管の減圧を行う)は癒着性イレウスの代表的治療です。

目的

-

腸管内の液体やガスを吸引し、腸を安静化させる

-

嘔吐や腹部膨満を軽減し、穿孔リスクを下げる

看護の管理ポイント

-

チューブの固定をしっかり確認(鼻翼や皮膚トラブルに注意👃)

-

排液量・性状(胆汁色・便臭など)を正確に測定

-

閉塞や屈曲がないかチェック(排液が急に止まったら要報告)

-

口腔ケアの徹底(長期留置で口腔乾燥しやすい)

患者さんへの声かけ・安心感のサポート

「ずっと水も飲めない」「チューブが痛い」と患者さんは大きな不安や苦痛を抱えます。

看護では以下のようなサポートが有効です。

-

苦痛に共感する声かけ:「水分を我慢するのつらいですよね。でも腸を休ませるために大事なんです」

-

ポジショニング:やや上体を起こすと嘔気軽減になる場合あり

-

不安軽減:経過や今後の見通しを伝えることで安心感が増す

-

小さな変化を一緒に確認:「お腹の張りが少し楽になってきましたね」など、回復実感を共有

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

🚶♀️患者さんの安静・離床支援と観察のコツ

癒着性イレウスの治療中は、「安静にして腸を休ませる」ことと、「必要に応じて離床を進める」ことの両立が求められます。

看護師は「いつまで安静?」「いつから離床していいの?」と迷うこともありますよね。

ここでは、ベッド上安静の注意点、離床開始の目安と援助、さらに観察で大事な視点を整理していきます。

ベッド上安静時に注意するポイント

治療初期は絶飲食+安静が基本となることが多いです。

その間のケアでは合併症を予防する視点が欠かせません。

-

体位変換:同じ体勢が続くと褥瘡リスク↑。2〜3時間ごとの体位変換を意識

-

呼吸状態の確認:仰臥位が続くと呼吸浅表化しやすいため、背中にクッションを入れるなど工夫

-

血栓予防:下肢のマッサージや弾性ストッキングの装着を検討

-

安静の意味を説明:「腸を休ませるため」と理由を伝えることで協力を得やすくなる

👉 安静にしている間も、“全身の観察”を怠らないことが重要ですね❤

離床を始めるタイミングと援助の工夫

離床の可否は医師の指示や腸の回復状況に左右されます。

一般的には、症状が落ち着き、排ガスや排便が再開した頃が目安です。

離床の流れイメージ

-

ベッド上での端座位 → めまい・嘔気がないか確認

-

ベッドサイドでの立位 → バランス保持と腹部の痛みチェック

-

短距離歩行 → 疼痛・ふらつき・呼吸苦の有無を観察

看護の工夫💡

-

初回は看護師が必ず付き添い、転倒予防

-

腹部の違和感や不安を表出しやすいよう声かけ

-

疲労が強ければ無理をせず段階的に進める

👉 「歩いたら腸が動き出すかも」という前向きな説明が、患者さんの意欲につながります✨

バイタルサインや排泄の観察で重要なこと

離床を進める時期は、体の変化を敏感にキャッチする観察力が求められます。

-

バイタルサイン:発熱・頻脈・血圧低下は再閉塞や感染のサインかも

-

腹部所見:膨満や蠕動音を継続して確認

-

排泄の有無:排ガス・排便の再開は回復の指標💩

-

尿量チェック:脱水が続くと腎機能に影響。入院中は必ず記録

👉 安静と離床は表裏一体。観察の積み重ねが「安全に動けるかどうか」の判断材料になります。

🍚退院指導と再発予防のための看護ポイント

癒着性イレウスは、症状が改善して退院しても 再発のリスクが高い疾患 です。

そのため、退院指導では「再発予防につながる生活習慣」「異常時に早めに受診する目安」をしっかり伝えることが大切です。

ここでは、食事・生活習慣・セルフケアのポイントを整理していきますね❤

食事指導で伝えるべきこと(食材・調理法)

食事は腸に負担をかけないよう工夫が必要です。

| ポイント | 具体例 | 看護師の説明例 |

|---|---|---|

| よく噛む | 一口30回を目安に咀嚼 | 「よく噛むことで腸への負担が減りますよ😊」 |

| 食物繊維は控えめに | ごぼう・こんにゃく・海藻などは詰まりやすい | 「退院後すぐは繊維の多い食材は少しずつ」 |

| 消化に良い食品 | おかゆ・うどん・白身魚・卵など | 「柔らかく調理したものから始めましょう」 |

| 水分補給 | 脱水を防ぐために1.5〜2L/日 | 「こまめに水分をとることが大事です💧」 |

日常生活での工夫とセルフケア✨

退院後の生活では、腸に過度なストレスをかけない工夫が大切です。

-

規則正しい食事・排便習慣を整える

-

激しい運動や腹圧がかかる動作は徐々に再開

-

睡眠不足やストレスをためない(自律神経が腸の動きに影響)

-

腹部の違和感や排便異常は無理せず記録する

👉 「自分の体調を観察して記録する習慣」が、再発時の早期発見につながります。

再発リスクを下げるための患者教育

看護師が伝えるべきことは、「再発は珍しくないが、早めに対応すれば重症化を防げる」 という安心感と具体的な受診目安です。

再受診の目安(患者さんに伝えると安心)

-

強い腹痛が続く

-

嘔吐が止まらない

-

おならや便が全く出ない

-

お腹が異常に張って苦しい

看護師の声かけ例

「もしこれらの症状が出たら、我慢せずに早めに病院に来てくださいね。早く対応できれば重くならずに済みますから😊」

✅まとめ|癒着性イレウスの看護で大切にしたいこと

ここまで「癒着性イレウス 看護」について詳しくみてきました。もう一度、看護師として押さえておきたいポイントを整理しましょう❤

早期発見・的確なケア・再発予防が看護のカギ

癒着性イレウスは、最初は腹痛や嘔吐といった「よくある症状」から始まりますが、重症化すると命に関わることもある疾患です。

そのため、

-

小さな症状変化を見逃さず早期発見すること

-

絶飲食・輸液・イレウス管管理といった基本ケアを正確に行うこと

-

退院後の生活習慣まで意識した再発予防の指導を行うこと

この3つが看護師の大切な役割です。

患者さんの安心と安全を支える看護師の役割

イレウス治療は、患者さんにとって「飲食制限」「チューブの不快感」「再発への不安」と、心身の負担が大きいものです。

だからこそ看護師の

-

不安に寄り添った声かけ

-

苦痛を和らげる体位工夫

-

見通しを伝える安心感の提供

がとても大切になります。

👉 癒着性イレウスの看護は、ただ医療処置を支えるだけではなく、患者さんに「安心して治療を受けてもらう」ための存在でもあるのです✨

癒着性イレウスの看護では、症状の早期発見・基本ケアの徹底・退院後の再発予防指導がポイントです。

患者さんの不安に寄り添いながら、安全で安心できる看護を提供することが大切ですよ❤

明日からの看護に役立ててくださいね😊