「70代の患者さんとの関わり、これで本当に合ってるのかな?」

「終末期を迎えようとしている患者さんの気持ち、もっと深く理解したいけどどうすれば…」

「エリクソンの発達課題、学校で習ったけど、実際の看護にどう活かせばいいのか分からない…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?😔

この記事では

- 70代の高齢者が直面するエリクソン発達課題「統合 vs 絶望」の真の意味

- 発達課題を理解した上で、患者さんの心を深く読み解くアセスメントのヒント

- 70代患者さんの「人生の最終章」を支え、より豊かにする具体的な看護介入のコツ

- 看護師自身も成長できる!発達課題から学ぶ、明日からの看護ケアに役立つ視点

が分かりますよ♪

70代の高齢者看護において、エリクソンが提唱する「統合 vs 絶望」という発達課題への理解を深めることが、患者さんの心のケア、そしてより質の高い看護を提供するための重要なカギになります。

この記事では、エリクソンの発達課題理論を70代の視点から掘り下げ、具体的な看護場面での活かし方や、患者さんの心に寄り添うための実践的な関わり方についてご紹介します。🌟

70代の壁、看護師はどう乗り越える?🏥高齢者の発達課題と向き合うヒント集

70代の患者さんと日々接している看護師の皆さん、高齢者ケアは奥深く、時には「これでいいのかな?」と悩むこともありますよね。

身体的なケアはもちろん大切ですが、患者さんの心の状態、そして人生の段階に合わせた関わり方が求められるのが、この年代の看護の醍醐味であり、難しさでもあります。

そもそも「発達課題」って何?70代に特有の課題をサクッと解説!🤔

看護学生の時に「発達段階」って習ったけれど、具体的に「発達課題」って何だっけ? 🤔

70代の患者さんをケアする上で、この基本的な概念を改めて理解しておくことはとっても大切なんです。

簡単に言うと、発達課題とは、人生のそれぞれの時期に直面する「乗り越えるべき課題」や「達成すべき目標」のことを指します。

これをクリアしていくことで、人は次のステップへと進み、より成長していくと考えられています。

70代は「人生の最終段階」と位置づけられますが、決して成長が止まる時期ではありません。

70代に特有の発達課題は、若い頃とは大きく異なります。

身体の変化はもちろんのこと、社会的な役割の変化や、大切な人との別れなど、様々な喪失体験を経験する時期でもあります。

これらの課題にどう向き合い、乗り越えていくのかが、その人の「人生の質」に大きく影響するんです。

エリクソンの理論から紐解く✨70代に立ちはだかる心理的壁の正体とは?

「エリクソンの発達段階論」、覚えていらっしゃいますか?🎓

以下のように分けられますよ!

- 乳児期(0〜1歳半)

- 幼児前期(1歳半~4歳)

- 幼児後期(4歳~6歳)

- 学童期(6歳~12歳)

- 青年期(12歳~20歳)

- 成人期(20〜40歳)

- 壮年期(40〜65歳)

- 老年期(65歳〜)

特に70代は、エリクソンの8つの発達段階の中で「統合 vs 絶望」の時期に当たるとされています。

この心理的な壁を理解することは、患者さんの心に寄り添う上で欠かせない視点なんです。

「統合」とは?

- 自分の人生を自らの責任として受け入れること

- 身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな側面を統合すること

- 死に対して安定した態度を持てること

自分のこれまでの人生を振り返り、「これで良かった」と受け入れ、後悔なく穏やかな気持ちで人生の終盤を過ごせる状態を指します。

「自分はこれで十分生きてきた」「良い人生だった」と思える、心の安らぎの状態ですね😌

「絶望」とは?

- 人生を否定的に捉えてしまうこと

- 自分の能力に対する不信感

- 他者に身をゆだねることによる自尊心の低下

反対に、これまでの人生を振り返った時に「もっとこうすれば良かった」「何も達成できなかった」といった後悔や無力感に苛まれ、死への恐怖や絶望を感じてしまう状態です。

「自分の人生は無意味だった」と感じてしまうと、心が不安定になってしまいます💔

看護師である私たちは、患者さんが「統合」の気持ちを育めるよう、温かくサポートすることができます。患者さんの話に耳を傾け、人生の物語を一緒に肯定的に振り返ることで、心の安らぎへと導くお手伝いができるはずです。

看護師が見逃しがちなサイン🚨身体の変化だけじゃない、心のSOSに気づくには?

「最近、なんだか元気がないみたい…」「食欲も落ちてきたし、ぼーっとしていることが多いな」。

こんな時、身体的な不調だけでなく、心のSOSが隠されているかもしれません🚨

70代の患者さんは、不安や悩みを言葉に出しにくいことも多いんです。

だからこそ、私たち看護師が「見逃さない」ことが重要になります。

重要なポイント:

- 「うーうー」という唸り声はSOSのサイン

- 大声を出したり、机を叩く行動は痛みの表現の可能性

- 夜中に突然出かけようとする行動は身体的不調のサイン

行動・心理症状は「私は困っています。この困りごとを解決するために手助けしてほしい」という本人からのSOS信号だと考えましょう。

明日からできる!70代患者さんの「生きがい」を見つける看護ケアの魔法🌈

患者さんが「私、ここにいてもいいんだ」「まだ役に立てることがある」と感じられること、それが生きがいです。

70代の患者さんにとって、生きがいを見つけることは心の健康を保ち、生活の質(QOL)を高めるために、とっても大切なことなんです✨

看護師として、明日から実践できる「生きがいを見つける魔法」をご紹介します。

- 小さな「できた!」を一緒に喜ぶ!

「今日はここまで歩けましたね!」「お食事全部食べられましたね!」など、些細なことでも患者さんが達成できたことを具体的に伝え、一緒に喜びましょう。

自己効力感を高めることにつながります。 - 昔の「得意」や「好き」を尋ねる!

「お若い頃はどんなことがお好きでしたか?」「何か夢中になったことはありますか?」と尋ねてみましょう。

趣味や特技が見つかれば、それが新たな生きがいになることも。 - 役割を与える機会を作る!

例えば、「今日の献立、どっちがいいですか?」「タオルたたみ、少しだけ手伝っていただけますか?」など、できる範囲で選択や協力を促すことで、「自分は役に立っている」と感じてもらえます。 - 思い出話を傾聴する!

患者さんの人生の物語には、たくさんの輝く瞬間が詰まっています。

回想法を取り入れながら、楽しかった思い出や頑張った経験を語ってもらい、共感して耳を傾けましょう。 - 新しいことへの興味を刺激する!

病棟に季節の花を飾ったり、読み聞かせをしたり、指先を使う簡単なレクリエーションを提案したり。

「こんなこともあるんだ」という発見が、新たな興味につながることもあります。

家族との連携がカギ🔑70代を支えるチームケアで変わる未来とは?

70代の患者さんのケアを考える上で、私たち看護師だけで全てを抱え込む必要はありません🙅♀️

患者さんを「多角的に支える」という視点を持つことが、より良い未来につながります。

その中でも特に重要なのが、ご家族との連携です🔑

ご家族は、患者さんの「これまで」を知る最も身近な存在です。

性格、習慣、好きなこと、苦手なこと、人生で大切にしてきたこと…

これらの情報は、患者さんの個別性を理解し、その人に合ったケアを提供する上でかけがえのないものとなります。

家族介護者は認知症高齢者へのケアチームの一員であると共に、ケアの対象者でもあります。

家族の健康状態や介護負担にも十分な配慮が必要です💕

日頃からコミュニケーションを密にとり、患者さんを中心に据えた「チームケア」で、一人ひとりの患者さんが自分らしく輝けるよう、一緒にサポートしていきましょう🤝💖

「人生の最終章」を輝かせる✨70代の発達課題を理解し、看護に活かす秘訣

この年代の患者さんたちは、人生の喜びも悲しみもたくさん経験されてきた「人生の先輩」ですよね。

だからこそ、私たち看護師が関わる「人生の最終章」を、いかに豊かで輝かしいものにできるかは、私たちのケアにかかっていると言っても過言ではありません。

ここでは、70代の患者さんが直面する発達課題を深く理解し、それを日々の看護に活かすための具体的な秘訣をお伝えします。

単なる身体的なケアだけでなく、心の奥底にあるニーズに寄り添い、「私らしく生きたい」を叶えるお手伝いを一緒にしていきましょう!💖

70代、まだまだ「成長」できるってホント?年齢に縛られない発達の可能性を発見!🚀

「70代=もう成長することはない」と思っていませんか?

実は、そんなことはないんです!

年齢を重ねても、人は新しいことを学び、内面的な成長を続けることができます🚀

70代の患者さんの中にも、新たな趣味を見つけたり、これまでの人生を振り返って深い洞察を得たりする方がたくさんいらっしゃいます。

エリクソンの発達理論における70代の位置づけ

| 発達段階 | 発達課題 | 獲得する力 | 看護師の視点 |

|---|---|---|---|

| 老年期(65歳以上) | 自我の統合 対 絶望 | 英知(知恵) | 人生経験の統合支援、価値観の受容、死生観の発達 |

| 具体的な課題 | 人生の受容、死への準備、意味の発見 | 人生の完成感、安らぎ | 回想法、尊厳の維持、自己価値の再発見 |

この時期の成長は、若年期のように外に向かって大きく花開くというよりは、内面的な成熟や精神性の深化といった側面が強いのが特徴です。

例えば、孫やひ孫との交流から新しい価値観に触れたり、これまで向き合えなかった過去の出来事と向き合い、心の整理をつけたりすることもあります。

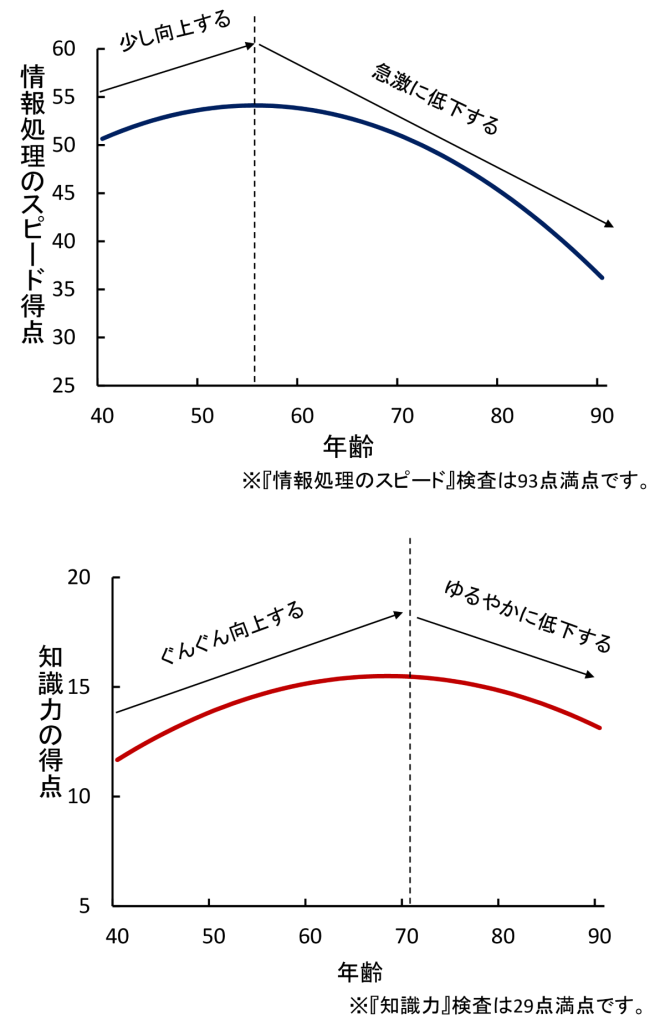

『情報処理のスピード』は、50歳中頃までは少し向上するのですが、その後は急激な低下を示しました。

しかしながら、『知識力』は、40歳から70歳を過ぎる頃まで、ぐんぐん向上していきます。その後、緩やかな低下を示していますが、90歳を目の前にしても、40歳よりも高得点なのです。

私たち看護師は、患者さんがこうした内面的な成長を続けられるよう、環境を整え、そっと背中を押す存在になれます。患者さんの「やってみたい!」という気持ちや、「もっと知りたい!」という好奇心を大切にしてみてくださいね。

喪失感とどう向き合う?😔70代が抱える「失うこと」への感情ケア、具体例で学ぶ

70代になると、否応なしに「喪失」に直面することが増えてきます。

| 喪失の種類 | 具体的な内容 | 感情的影響 | 看護ケアのポイント |

|---|---|---|---|

| 人間関係の喪失 | 配偶者・友人・兄弟の死別 | 孤独感、抑うつ、生きがいの喪失 | 傾聴、グリーフケア、新たな繋がりの支援 |

| 身体機能の喪失 | 視力・聴力低下、体力減退 | 自尊心の低下、依存への不安 | 残存機能の活用、適応支援、自信回復 |

| 社会的役割の喪失 | 退職、社会参加の減少 | 無用感、存在価値への疑問 | 新しい役割の発見、経験の価値化 |

| 生活環境の喪失 | 住み慣れた家、地域からの転居 | 不安、混乱、アイデンティティの動揺 | 環境適応支援、安心感の提供 |

配偶者や親しい友人の死、身体機能の衰え、社会的役割の終焉…😔

これらの喪失は、患者さんの心に大きな影を落とし、孤独感や悲しみ、時には絶望感につながることもあります。

喪失感は誰にとっても辛いものですが、高齢者の場合は特に、その悲しみを表現するのが苦手だったり、周りに心配をかけたくないという思いから、内に秘めてしまったりすることも少なくありません。

患者さんの「失った」気持ちに寄り添い、「一人じゃないよ」というメッセージを伝えることが、私たちができる大切なケアです。

温かい眼差しと、じっくりと耳を傾ける姿勢で、患者さんの心に寄り添ってみてくださいね。

「私らしく生きたい」を叶える🌟70代の自己実現をサポートする看護の視点

70代になっても、「自分らしくありたい」「何かを成し遂げたい」という気持ちは、多くの患者さんの心の中にあります。

これをサポートすることは、患者さんのQOL(生活の質)を大きく向上させることにつながります🌟

自己実現とは、必ずしも壮大な目標である必要はありません。

例えば、「毎日、自分で歯を磨きたい」「好きなテレビ番組をゆっくり見たい」「昔の友人と電話で話したい」といった、ささやかな願いや目標も、立派な自己実現です。

70代の自己実現の特徴

| 自己実現の領域 | 特徴 | 看護支援のアプローチ |

|---|---|---|

| 創造的活動 | 時間的余裕を活かした趣味や芸術活動 | 興味関心の聞き取り、活動機会の提供 |

| 知識の伝承 | 人生経験や専門知識を次世代に伝える | 語りの機会創出、経験の価値化 |

| 精神的成長 | 内面的な深化、宗教的・哲学的探求 | 価値観の尊重、精神的ニーズへの対応 |

| 社会貢献 | ボランティア活動、地域への貢献 | 社会参加の支援、役割の発見 |

私たち看護師は、患者さんの「私らしさ」や「願い」を見つけ出し、それを叶えるためのサポート役になれます。

- 患者さんの「好き」や「こだわり」を探る:

何気ない会話の中から、患者さんの趣味、特技、大切にしていること、過去の仕事や経験について尋ねてみましょう。 - できることを最大限に引き出す:

「できないこと」に注目するのではなく、「できること」に焦点を当てて、それを活かせる機会を提供します。例えば、手先が器用な方なら、簡単な手作業を促すなど。 - 選択の機会を増やす:

服を選ぶ、食事のメニューを選ぶ、一日の過ごし方を選ぶなど、患者さんが自分で決められる機会をできるだけ多く作りましょう。 - 目標設定をサポートする:

小さな目標でも、患者さん自身が設定し、達成できるようなサポートを行うことで、自信と意欲を引き出すことができます。 - プライバシーと尊厳を尊重する:

患者さん一人ひとりの個性や価値観を尊重し、意思決定のプロセスに積極的に関わってもらうことで、自己実現への道をサポートできます。

「私らしく生きる」を支える看護は、患者さんの笑顔を増やすだけでなく、私たち看護師自身のやりがいにもつながりますよ😊

日常ケアにプラスα💡70代の認知機能と心の健康を守る看護介入テクニック

70代になると、認知機能の低下や心のバランスを崩しやすくなることがあります。

でも、日々の看護ケアにちょっとした工夫を加えるだけで、患者さんの認知機能と心の健康を守り、向上させることができるんです💡

日々のケアの中で意識的にこれらのテクニックを取り入れることで、患者さんの脳も心もイキイキとさせることができますよ!

70代患者さんの「声なき声」を聴く力👂非言語サインから読み解く発達課題の本質

患者さんは、必ずしも言葉で自分の気持ちや状態を伝えてくれるとは限りません。

特に70代の患者さんの場合、遠慮や諦め、あるいはうまく言葉にできないもどかしさから、「声なき声」を発していることがよくあります👂

私たち看護師にとって、この非言語サインを読み解く力は、患者さんの発達課題の本質を理解し、真のニーズに応える上で非常に重要です。

患者さんの「声なき声」に耳を傾けることは、彼らが抱える困難や願いを深く理解するための第一歩です。

日々の観察を通して、患者さんのサインを見逃さず、温かいケアに繋げていきましょう。

そうすることで、患者さんの「人生の最終章」を、より穏やかで充実したものにするお手伝いができるはずです😊

あなたのケアで未来が変わる!70代が直面する発達課題と看護師の役割、徹底解説💡

70代は、人生の集大成ともいえる大切な時期。

この年代の患者さんが直面する発達課題を理解し、私たちがどのようにサポートできるかで、患者さんの未来は大きく変わると言っても過言ではありません!

ここでは、70代の発達課題と、それに対する看護師の役割について徹底的に解説していきます。

あなたのケアが、患者さんの「生きる喜び」に繋がり、より豊かな未来を築くための力となるはずです。

さあ、一緒に学んでいきましょう!🌟

70代の発達課題、なぜ今学ぶべき?高齢化社会で看護師に求められる新常識👓

「70代の発達課題、今さら学ぶ必要があるの?」そう思われた方もいるかもしれません。

でも、実はこれ、これからの高齢化社会において看護師に求められる「新常識」なんです👓

皆さんもご存知の通り、日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。

70代以上の人口は増加の一途を辿り、私たちが日々接する患者さんの多くがこの年代になってきていますよね。

単に病気を治すだけでなく、患者さんが「自分らしく」「心豊かに」生きることを支えるためには、その年代特有の心理的・社会的な側面、つまり発達課題への理解が不可欠なんです。

この知識があることで、患者さんの言動の背景にある思いを深く理解でき、より個別化された質の高いケアを提供できるようになります。

これからの看護師は、身体的ケアのプロであると同時に、患者さんの人生全体を支える「ライフステージの専門家」としての視点も求められているんですよ!

地域連携で最強タッグを組む💪70代の発達課題を地域全体で支える看護師の役割

病院の中だけで、70代の患者さんの発達課題全てを支えるのは難しいですよね。

そこで重要になるのが、地域との連携です!💪

私たち看護師が、地域全体で患者さんを支える「最強タッグ」の一員となることで、患者さんの未来はもっと拓けます。

病院を退院した後も、患者さんが地域で安心して生活し、自分らしく過ごすためには、様々な社会資源や専門職との連携が不可欠です。

退院後の生活を見据え、患者さんとご家族が安心して地域で暮らせるよう、積極的に地域との連携を図っていきましょう。

私たち看護師がハブとなり、地域全体で支える温かいネットワークを築いていけるはずです!🌐

70代患者さんとの最高の関係構築術🤝信頼を築くコミュニケーションのコツとは?

70代の患者さんと「最高の関係」を築くには、どうしたらいいのでしょう?

それは、「信頼」に基づいたコミュニケーションに他なりません🤝

患者さんが「この看護師さんになら、何でも話せる」「この人に任せて安心だ」と思ってくれるような関係性を築くためのコツをお伝えします。

- 「傾聴」は最強の武器!

患者さんの話を、途中で遮らず、最後までじっくりと耳を傾けましょう。

時には、言葉にならない感情や、「言いたいけれど言えない」思いが隠されていることも。

相槌を打ちながら、共感の姿勢を示すことが大切です。 - 「非言語」のメッセージに気づく!

表情、目の動き、声のトーン、姿勢、仕草…患者さんの「声なき声」にもアンテナを張ってみましょう。

言葉では「大丈夫」と言っていても、表情が曇っていたり、ため息をついていたりすれば、何かサインかもしれません。 - 「敬意」を持って接する!

患者さんは、私たちよりも人生経験が豊富な「大先輩」です。年齢や病状に関わらず、一人の人として敬意を持って接し、「〇〇さん」と名前で呼ぶことを心がけましょう。 - 「オープンな質問」で引き出す!

「はい/いいえ」で答えられるクローズドな質問だけでなく、「最近、何か楽しいことありましたか?」「どうしてそう思われたんですか?」など、自由に話せるオープンな質問を投げかけてみましょう。 - 「ユーモア」を忘れずに!

TPOは大切ですが、適度なユーモアは患者さんの心を和ませ、笑顔を引き出す魔法です。

一緒に笑い合える関係性は、お互いの信頼を深める最高のスパイスになりますよ!

うまく言葉にできない場合など手を握ったり、肩を揉んでみるなどのテクニックも取り入れてくださいね♡

これらのコミュニケーションのコツを意識することで、患者さんとの間に確かな信頼関係が生まれ、より深く寄り添った看護を提供できるようになるでしょう🌸

「老年期看護に携わってみたい…」

「近くの施設って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

70代患者さんの「本当の気持ち」に寄り添うには?発達課題から読み解く看護の極意🌟

患者さんの言葉の裏に隠されたメッセージを理解し、その方の人生経験や現在の状況を深く知ることで、より心に響くケアを提供できます。

ここでは、70代の患者さんが直面する発達課題に焦点を当て、それぞれの課題に寄り添う看護の極意をご紹介します。

「昔はこうだったのに…」70代が語る過去に隠された発達課題のメッセージとは?🗣️

70代の患者さんから「昔はこうだったのに…」という言葉を聞くことはありませんか?

これは単なる昔話ではなく、エリクソンの発達段階における「自我の統合 vs 絶望」という発達課題と深く関係しています。

この時期は、自身の人生を振り返り、受け入れるプロセスにあります。

患者さんが語る過去には、成功体験や誇りに思うこと、あるいは後悔や未練など、さまざまな感情が込められています。

これらの話に耳を傾けることは、患者さんの人生観や価値観を理解し、現在の状況を受け止める手助けとなります。

孤独感と向き合う看護👩⚕️70代患者さんの心の隙間を埋める傾聴と共感のチカラ

高齢になると、家族との別れや友人との交流の減少などにより、孤独を感じやすくなることがあります。

特に、入院生活では慣れない環境や制限された行動の中で、さらに孤独感が募ることも少なくありません。

70代の患者さんの孤独感に寄り添うには、まず「傾聴」が最も重要です。

患者さんの話をただ聞くのではなく、その背景にある感情や思いを理解しようと努めることが大切です。

また、共感を示すことで、患者さんは「自分の気持ちを理解してもらえている」と感じ、安心感を得られます。

- 話しかけやすい雰囲気作り:患者さんの目を見て、優しい表情で接する。

- 「うんうん」と相槌を打つ:患者さんの話を注意深く聞いていることを伝える。

- オウム返しや要約:「つまり〇〇ということですね」と繰り返すことで、理解を深める。

- 共感の言葉をかける:「それはお辛かったでしょうね」「よく頑張っていらっしゃいますね」など、患者さんの感情に寄り添う言葉を選ぶ。

死生観の変化、どう受け止める?70代患者さんの終末期ケアで大切なこと🌿

70代になると、多くの方が自身の死生観と向き合うようになります。

これは、人生の終わりが近づいていることを意識し、残された時間をどのように過ごしたいか、どのような最期を迎えたいかを考える時期でもあります。

終末期の患者さんへのケアでは、患者さんの死生観を尊重し、その人らしい最期を迎えられるようサポートすることが大切です。

- 患者さんの価値観を尊重する:

患者さんが何を大切にしているのか、どのような思いを持っているのかを丁寧に聞き出す。

「〇〇さんは、今何を一番大切にしたいですか?」といった質問から、患者さんの本音を引き出すことができます。 - 不安や恐れに寄り添う:

死に対する不安や恐れは当然の感情です。否定せず、ただそばにいて話を聞く姿勢が重要です。 - 希望を見出すサポート:

残された時間をどのように有意義に過ごしたいか、患者さんの希望や目標を見つける手伝いをします。

例えば、「何かやり残したことはありませんか?」と問いかけ、できる範囲で実現できるようサポートを検討します。 - ご家族との連携:

患者さんの思いをご家族と共有し、共にサポート体制を築くことも大切です。

70代患者さんの「レガシー」を紡ぐ✨人生の振り返りをサポートする看護の視点

70代の患者さんにとって、自身の人生を振り返り、これまでの経験や積み上げてきたものを肯定的に捉えることは、精神的な安定につながります。

これは「レガシー(遺産)」を紡ぐという視点です。

患者さんが生きてきた証しを認識し、肯定的に捉えることをサポートします。

看護師は、患者さんの「レガシー」を紡ぐためのサポート役となれます。

- 思い出を語る機会を作る:

アルバムを見たり、昔の出来事を尋ねたりして、思い出話を引き出します。 - 役割や功績を承認する:

「〇〇さんはこれまで△△なことを成し遂げてこられたのですね」「多くの方に影響を与えてこられたのですね」など、患者さんの役割や功績を具体的に認め、言葉で伝えます。 - 感謝の気持ちを引き出す:

患者さんがこれまで支えられてきた人々への感謝の気持ちを表現する機会を提供することも、心の整理につながります。 - 次世代へのメッセージを促す:

患者さんの知識や経験を次世代に伝えること(例えば、手記を書く、ご家族に語り継ぐなど)を促すことで、自己肯定感を高めることができます。

ケーススタディで学ぶ!70代発達課題別、困難事例への看護師の対応術💡

ここでは、70代の患者さんが抱えやすい発達課題に焦点を当てた、具体的なケーススタディを通して、看護師の対応術を学びましょう。

ケーススタディ:Aさん(78歳、男性)の場合

Aさんは、趣味の畑仕事ができなくなったことに強い不満を感じ、「昔はこんなに体が弱くなかったのに…」と繰り返し訴えます。

周囲の励ましにも「どうせもうできない」と塞ぎ込みがちです。

70代の患者さんとの関わりは、その方の人生の集大成に寄り添う、非常にやりがいのある看護です。

患者さんの言葉にならない思いや、行動の背景にある発達課題を理解することで、より深く、心温まるケアを提供できるはずです。

70代、まだまだ成長期なんです!発達課題を知って深める看護の質、向上計画🌈

70代の患者さんとの関わりは、単に「病気を治す」だけでなく、その方の人生全体を支えるという視点が非常に大切になります。

この時期は、身体的な変化だけでなく、精神的・社会的な側面でも様々な発達課題に直面します。

これらの課題を深く理解することで、患者さんの「まだまだ成長したい」という気持ちに寄り添い、質の高い看護を提供できるようになりますよ。

70代の発達課題=「衰え」じゃない!ポジティブに捉える看護師のマインドセット💪

「70代」と聞くと、つい「衰え」というイメージが先行しがちですが、決してそうではありません。

エリクソンの発達段階でいう「自我の統合 vs 絶望」の時期にあたる70代は、これまでの人生を振り返り、肯定的に受け入れることで「英知」を獲得する大切な成長期なんです。

| 人名 | 偉業 |

|---|---|

| ミケランジェロ | サン=ピエトロ大聖堂の改築を手掛けたのは、70歳を過ぎてから。88歳で亡くなるまで、大理石の彫刻を続けた。 |

| ゲーテ | 「ファウスト」第2部を完成させたのは、81歳の時。 |

| モネ | 視力が衰えていたにも関わらず、自宅の庭の「水連池」をモチーフにした連作壁画を完成させた。86歳で亡くなるまで、制作を続けた。 |

| チャーチル | 66歳から71歳までイギリスの首相をつとめ、77歳で再選。80歳で首相を引退後も、執筆活動を続けた。 |

| ピカソ | 91歳で亡くなるまで、独創的で若々しいタッチの絵画や、彫刻を制作した。 |

| 杉田玄白 | 83歳のときに、「蘭学事始」を完成させた。 |

| 滝沢馬琴 | 74歳のときに、「南総里見八犬伝」を完成させた。 |

老年期でも業績を残した偉人が沢山いることでも、可能性が沢山あることが分かりますよね。

看護師として、この時期をネガティブに捉えるのではなく、患者さんが新たな意味や価値を見出し、前向きに生きるためのサポートができると考えると、ケアの視点も大きく変わるはずです。

病気を抱えながらも前向きに!70代の「自己コントロール感」を高める看護介入術

病気を抱える70代の患者さんにとって、「自分には何もできない」と感じてしまうことは少なくありません。

しかし、自分の力で状況をコントロールできるという感覚、つまり「自己コントロール感」を高めることは、生活の質を向上させ、前向きに病気と向き合うために非常に重要です。

看護師は、患者さんの自己コントロール感を高めるために、以下のような介入ができます。

- 意思決定への参加を促す:

「今日のシャワーは午前と午後、どちらがいいですか?」「リハビリはどの体操から始めますか?」など、患者さん自身が選択できる機会を増やすことで、「自分で決めている」という感覚を育みます。 - 小さな成功体験を積み重ねる:

達成しやすい目標を設定し、それができた際には具体的に褒めたり、一緒に喜んだりすることで、自信につながります。「今日はここまで歩けましたね!素晴らしいです!」といった声かけも効果的です。 - 情報提供と共有:

病気や治療について、患者さんが理解できる言葉で丁寧に説明し、質問には真摯に答えることで、漠然とした不安を減らし、状況を把握しているという安心感を与えます。

認知症があっても大丈夫🙆♀️70代の発達課題を考慮した認知症ケアの新常識

認知症の患者さんに対しても、70代の発達課題を考慮したケアは非常に有効です。

「認知症だから何もわからない」と決めつけるのではなく、残された能力や感情に焦点を当てることが大切です。

認知症の患者さんも、人生の振り返りや自己の統合という発達課題を抱えています。

- 尊厳の保持:

たとえ記憶が曖昧になっても、その方の人生経験や価値観を尊重し、一人の人間として大切に接します。

例えば、その方の得意だったことや好きだったことを会話に取り入れると、穏やかな表情を見せてくれることがあります。 - 回想法の活用:

昔の歌を一緒に歌ったり、思い出の品を見せたりすることで、過去の記憶が呼び起こされ、心の安定につながることがあります。

これは、まさに人生を振り返るという発達課題に寄り添うケアです。 - 安心できる環境づくり:

馴染みのあるものや、安心できる雰囲気を作ることで、患者さんの不安を軽減し、穏やかに過ごせるようサポートします。

いつも同じ看護師がケアを担当するなど、信頼関係を築くことも重要です。

70代患者さんが「ありがとう」と笑顔になる瞬間😊発達課題を乗り越える喜びを共有する看護

患者さんから「ありがとう」と笑顔で言われる瞬間は、看護師にとって何よりも嬉しい瞬間ですよね。

特に70代の患者さんの場合、それは単なる感謝だけでなく、自身が発達課題を乗り越え、自己肯定感を得られた喜びが込められていることも多いんです。

- 自己肯定感の向上:

患者さんが「自分はまだまだできる」「役に立てる」と感じられた時に、「ありがとう」という言葉が自然と出てきます。

例えば、食事の配膳を手伝ってもらった時などに「助かりました!ありがとうございます!」と感謝を伝えることで、患者さんは自分の存在意義を感じられます。 - 貢献感の醸成:

患者さんが他の患者さんやスタッフ、家族のために何かできた時、その貢献を認め、感謝の気持ちを伝えることで、患者さんは喜びを感じ、笑顔になります。

「〇〇さんのおかげで、病室の雰囲気がとても明るくなりましたよ!」といった具体的な言葉で伝えることが大切です。 - 新たな目標の達成:

リハビリで目標を達成したり、新しい趣味を見つけたりした時、患者さんは大きな喜びを感じます。

その喜びを一緒に分かち合うことで、患者さんの笑顔を引き出すことができます。

看護師も一緒に成長!70代の発達課題を学ぶことで得られるプロフェッショナルな視点🎓

70代の発達課題を深く学ぶことは、患者さんへの理解を深めるだけでなく、私たち看護師自身のプロフェッショナルな成長にもつながります。

- 多角的な視点の獲得:

患者さんの行動や言動の背景にある発達課題を理解することで、単なる症状として捉えるのではなく、その人らしさや人生経験からくるものとして多角的に捉えられるようになります。 - コミュニケーション能力の向上:

患者さんの発達段階に合わせた声かけやコミュニケーション方法を学ぶことで、より心に響く対話ができるようになります。 - 自己のキャリアプランへの示唆:

70代の患者さんの人生を間近で見ることで、私たち自身の人生やキャリアについて考えるきっかけにもなります。*自分は将来どうありたいか」といった問いに向き合う、貴重な機会になることでしょう。

70代の患者さんの「成長期」を支えることは、私たち看護師自身の成長にも繋がる素晴らしい機会です。

これからも一緒に、患者さんの輝く笑顔を増やしていきましょうね!✨

<参考・引用>

健康長寿ネット

榎本 博明著 高齢者の心理

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター