「12誘導心電図の“四肢誘導”って、いまいちピンとこない…🤔」

「Ⅰ誘導とⅡ誘導ってどう違うの?aVRって波形が逆なのはなぜ?」

「貼り方も左右逆にしちゃいそうで自信がない…💦」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?

心電図の基本として学ぶ「四肢誘導」ですが、実際の記録場面では混乱しやすいところでもありますよね。

この記事では、

-

四肢誘導とはどんな誘導なのか👣

-

Ⅰ〜Ⅲ誘導・aVR・aVL・aVFの意味と見るポイント🔍

-

電極の色・位置・よくあるミスと対策📌

-

四肢誘導からわかる疾患や波形の特徴🩺

が分かりますよ♪

四肢誘導を理解するには、「どこを見ているのか」と「波形がどう出るのか」をセットで覚えることが大切です✨

さらに、電極の貼り方や記録時の注意点を押さえることで、ノイズやミスを防ぎ、安心して現場で活用できるようになります。

この記事では、看護師が現場で自信を持って心電図を扱えるようになるための「四肢誘導」の基本〜応用までを、図解とわかりやすい言葉で丁寧に解説していきます📝💡

① 四肢誘導ってなに?👣12誘導心電図の基本をやさしく解説!

心電図の勉強を始めたときに、「12誘導ってなに?」「四肢誘導ってどの部分?」って戸惑った経験、ありませんか?

心電図にはたくさんの情報がつまっていて、特に「四肢誘導」は基本中の基本。

でも、仕組みをしっかり理解できれば、波形の意味がグッとわかりやすくなりますよ🩷

ここでは、12誘導心電図における「四肢誘導」について、はじめての方でも安心して読めるようにやさしく解説していきます✨

心電図は何を見ているの?🫀

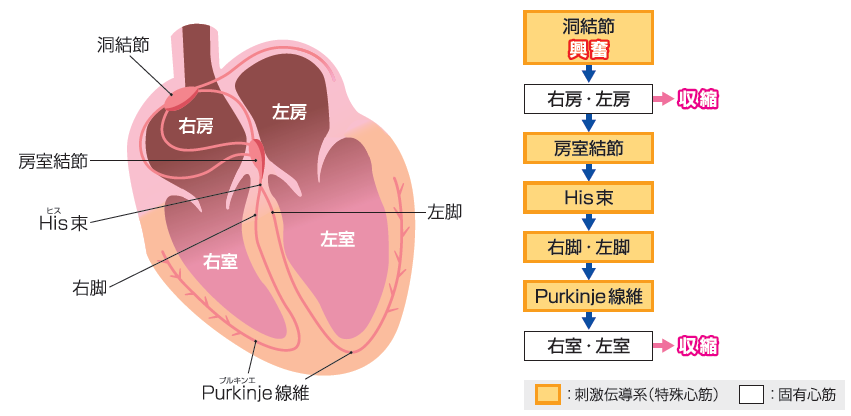

心電図は、心臓が動くときに発生する「電気信号」を体の表面で記録しているものです。

この電気信号は、心臓の中で興奮(脱分極)と回復(再分極)という現象が起きることで生まれます。

心臓の中では、以下のような順番で電気が流れていきます👇

| 電気の流れ | 主な場所 |

|---|---|

| ① 洞結節 → 房室結節 | 心房を興奮させる(P波) |

| ② ヒス束 → 左右脚 → プルキンエ線維 | 心室を興奮させる(QRS波) |

| ③ 再分極 | 心室の回復(T波) |

このように、心電図では心臓の「リズム」「電気の伝わり方」「興奮や回復の異常」などを見ているんです💡

看護師としては、これらの波形がいつもと違うときに何が起きているのかを判断する材料にすることが大切になりますね📝

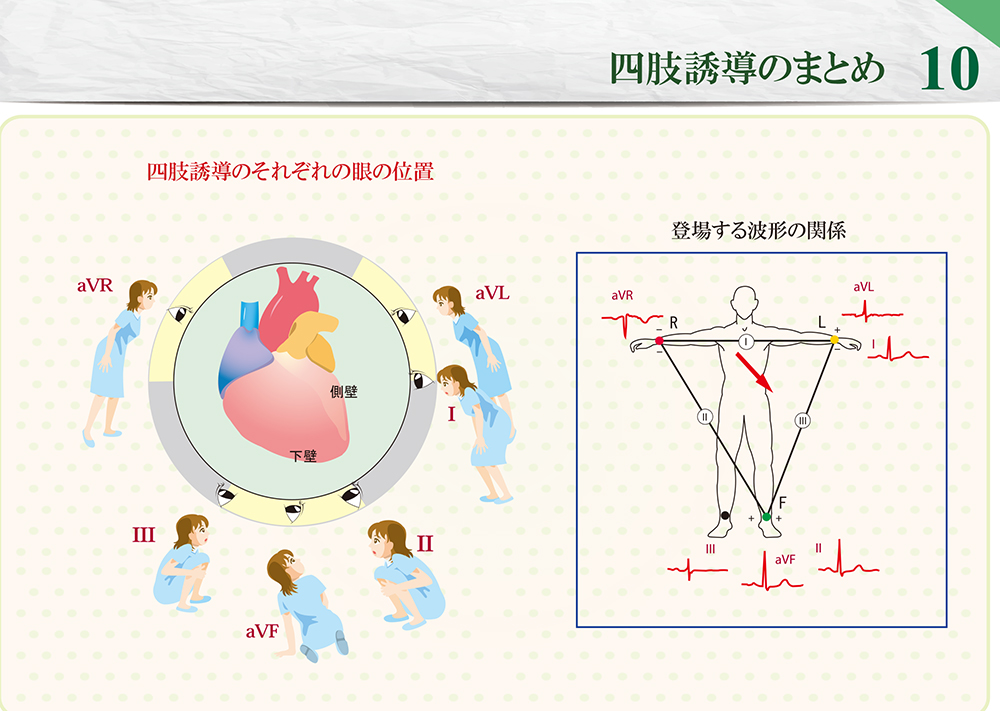

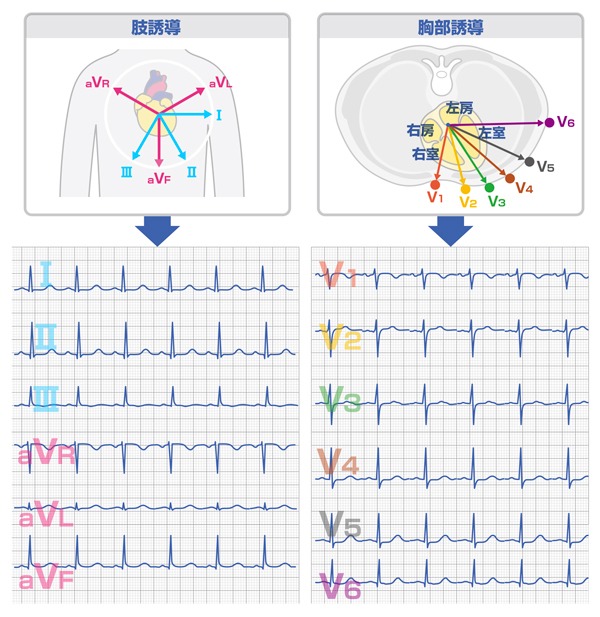

「12誘導心電図」の中の「四肢誘導」ってどの部分?

12誘導心電図は、心臓の電気的な動きを12方向から観察することで、より詳細に心臓の状態を把握できる検査法です。

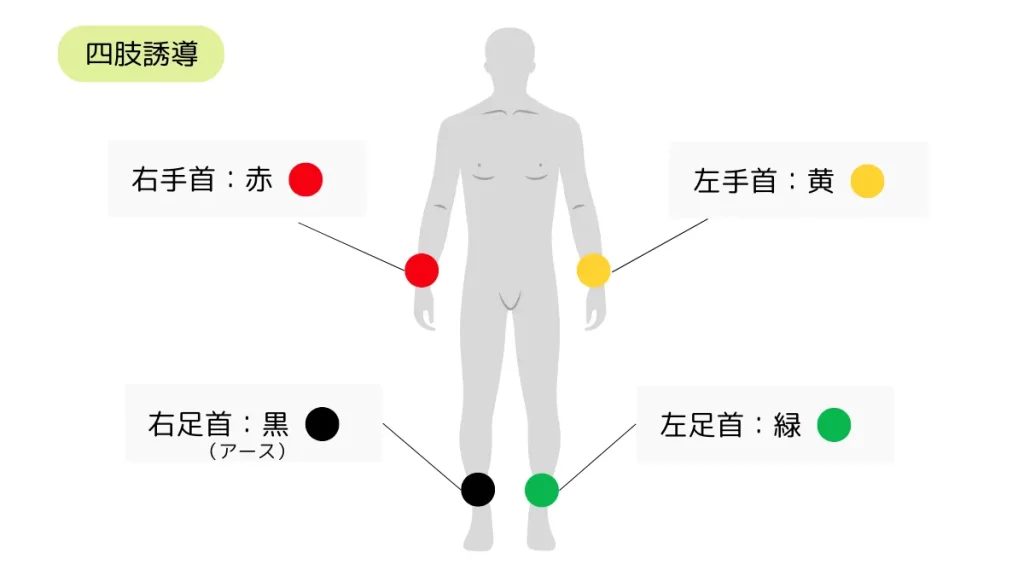

そのうち「四肢誘導」は、手足に取り付ける4つの電極(右手・左手・右足・左足)を用いる部分です✨

12誘導心電図の構成を分かりやすくまとめると、下記のようになります↓

| 誘導の種類 | 電極の装着部位 | 得られる波形の数 | 主な働き |

|---|---|---|---|

| 四肢誘導 | 両手首・両足首 | 6波形(I,II,III,aVR,aVL,aVF) | 心臓の“上下・左右方向”の電気的活動を見る |

| 胸部誘導 | 胸部6か所 | 6波形(V1~V6) | 心臓の“前後・内外(水平面)”を詳しく見る |

この6つの四肢誘導では、心臓の上下・左右・斜めの電気の流れをチェックすることができるんです💓

どの方向から見ているかをイメージできると、波形の意味がグッとクリアになりますよ✨

看護師が知っておきたい四肢誘導の役割

看護師として四肢誘導を理解するうえで大事なポイントは、それぞれの誘導が「どの方向から心臓を見ているか」という視点です👀

たとえば…

-

Ⅰ誘導:心臓を左側(横)から見る

-

Ⅱ誘導:心臓を右上から左下に向かって見る(よく使う誘導)

-

aVF:足側(下)から見ている

このように、誘導ごとに見ている方向が違うので、異常が出る場所=病変部位のヒントになるんです🩺

また、看護の現場では…

-

モニター心電図でⅡ誘導がよく使われるのは、「最もはっきり波形が出やすい」から

-

aVRが逆波形なのは、「心臓を“背中側”から見ている」から

…など、臨床でも役立つ知識がいっぱいです✨

正しく貼る、正しく読む、正しく判断する――そのためには、まず四肢誘導の役割をしっかり押さえることが大切ですね💡

② 四肢誘導はどこを見る?💡Ⅰ誘導・Ⅱ誘導・Ⅲ誘導の意味とは?

「Ⅰ誘導・Ⅱ誘導・Ⅲ誘導って、どこをどう見てるのかイマイチわからない…」という声、よく聞きます。

これらは四肢誘導の中でも“双極誘導”と呼ばれ、心電図の基本中の基本ともいえる部分です💡

でも大丈夫!それぞれの誘導がどの方向から心臓を見ていて、どんな波形が出やすいのかを理解すれば、一気に読みやすくなりますよ✨

ここでは、Ⅰ〜Ⅲ誘導の意味や特徴を詳しく解説していきますね🩷

基本の心電図波形

Ⅰ誘導:右腕と左腕の間で見る心臓の電気🧲

Ⅰ誘導は、「右腕(RA)」と「左腕(LA)」の間の電位差を記録する誘導です。

つまり、心臓を“真横”から見ているようなイメージになります👇

| 誘導名 | 電極の組み合わせ | 見ている方向 |

|---|---|---|

| Ⅰ誘導 | 右腕(−) ↔ 左腕(+) | 左側から右側への電気の流れ |

心臓の左室側の活動がよく見えるため、左室肥大や電気軸の変化をチェックするときにも参考になりますよ🩺

また、波形がすべて上向き(陽性)に出やすいのもⅠ誘導の特徴です。

電極の装着ポイントのおさらい:「右腕=赤」「左腕=黄」です✨

Ⅱ誘導:心電図で一番よく使われる理由とは?

Ⅱ誘導は、「右腕(RA)」と「左脚(LL)」の間で電気を記録します。

| 誘導名 | 電極の組み合わせ | 見ている方向 |

|---|---|---|

| Ⅱ誘導 | 右腕(−) ↔ 左脚(+) | 右上 → 左下への斜めの流れ |

この方向は、洞結節 → 房室結節 → 心室へと進む自然な電気の流れと一致しているため、すべての波形(P波・QRS波・T波)がきれいに出やすいというメリットがあります🌈

💡そのため、モニター心電図やイベント記録、除細動器の波形モニターなど、臨床現場ではⅡ誘導がもっとも多く使われるんです✨

Ⅱ誘導の電極配置:「右腕=赤」「左脚=緑」も意識してみてくださいね😊

Ⅲ誘導:左腕と左脚の電気の流れをチェック!

Ⅲ誘導は、「左腕(LA)」と「左脚(LL)」の間の電位差を記録します。

| 誘導名 | 電極の組み合わせ | 見ている方向 |

|---|---|---|

| Ⅲ誘導 | 左腕(−) ↔ 左脚(+) | 左上 → 左下への斜めの流れ |

こちらも斜め下方向を見ていますが、Ⅱ誘導よりもやや左寄りの方向からの観察になります。

主に**下壁(心臓の下側)**の異常を拾いやすいため、下壁心筋梗塞などの兆候があれば、Ⅲ誘導に変化が出ることがあります。

波形がやや小さかったり、他誘導と形が違ったりすることもありますが、「比較して見る」のがポイントです💡