看護師の腰痛、ずっとそのままにしていませんか?

「立ち仕事ばかりで、腰が痛い…」

「ずっと中腰での作業で、夜にはもう限界…」

日々、患者さんに寄り添う中で、気づけば自分の腰の不調が慢性化しているケースが多いです。実際、看護師の約85%が業務後に腰痛を経験しているというデータもあり、職業病ともいえます。

しかし、忙しい勤務の中で本格的なケアを受けるのは難しいもの。だからこそ、すき間時間でできるストレッチを取り入れることが、腰痛予防・改善につながります。

この記事では、以下のような内容を紹介します:

長時間勤務でも無理なくできるストレッチ5選

自宅や職場でシーン別に実践できる方法

継続のコツと、効果を実感するためのポイント

プロの現場を知る看護師目線で、**「今すぐできるケア習慣」**を解説しています。ぜひブックマークして、毎日のケアに活かしてくださいね。

なぜ看護師は腰痛になりやすい?

長時間立っていたり、患者さんの移乗や体位変換など1日のうちに何度もある動作は、腰への負担が蓄積しやすく、慢性的な痛みに繋がります。では、実際に腰痛に苦しむ看護師はどれくらい居るのでしょうか。

業務中の腰痛発生率は85.6%

実際に、公益財団法人日本医療総合研究所の調査では、看護師の約85.6%が就業後に腰痛を経験していると報告されています。また、職場の人間関係や業務のストレスといった心理的な要因も腰痛に関係することが明らかになっており、身体だけでなく心のケアも重要視されています。

腰痛の主な原因

看護師の腰痛には、日常業務に潜む様々な要因が関係しています。以下は、特に腰への負担が大きいとされる主な動作や環境です。

- 患者さんの移乗・体位変換

ベッドから車椅子への移乗や、体位を変える動作は、無理な姿勢で重い身体を支える場面が多く、腰への負担が集中します。介助する側の体勢が崩れやすいため、ぎっくり腰などの急性腰痛を引き起こすこともあります。

- 前かがみ・中腰姿勢の継続

処置や清拭、足元の物の出し入れなど、中腰での作業が長時間続くことも腰痛の原因に。腹筋や背筋のバランスが崩れやすく、腰椎へのストレスがかかり続けます。

- 長時間の立ち仕事

ナースステーションでの記録や巡回など、立ちっぱなしの時間が長くなると、下半身の筋肉が硬直し、腰への影響が出やすくなります。姿勢の悪化も腰痛を助長する要因のひとつ。

- 業務による疲労とストレス

夜勤や不規則な勤務形態による疲労の蓄積や精神的ストレスも、腰痛を悪化させます。筋肉の緊張状態が続くことで、慢性的な痛みに発展するケースも。

※参照:J-STAGE

すぐできる! 看護師向けのストレッチ

腰に負担がかかりやすい業務が多いからこそ、こまめなストレッチで筋肉の緊張をほぐし、血流を促すことが大切です。ここでは、時間や場所を選ばず、仕事の合間や自宅で気軽に取り入れられる看護師向けのストレッチを5つ紹介します。どれも特別な道具はいらず、すぐに実践できるものばかりです。

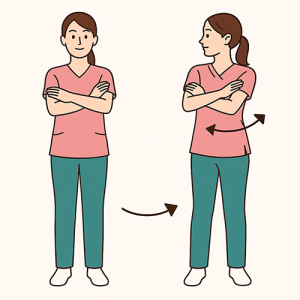

腰まわりひねりストレッチ(立ったままできる)

立ったままできるストレッチで、腰まわりの筋肉をやさしくほぐします。血行を促進し、腰の重だるさや張りを軽減することが期待できます。業務の合間やナースステーションでのちょっとした待機時間にもおすすめ。

<やり方>

1. 足を肩幅に開いて、背筋をまっすぐに伸ばす。

2. 両腕を胸の前で組む。

3. 息を吐きながら、上半身をゆっくり右にひねる(腰から回すイメージ)。

4. 限界までひねったら、5秒キープ。

5. 正面に戻し、反対側も同様に行う。

→ 左右3〜5回ずつを目安に。

<ポイント>

・背筋を丸めず、視線は前を向いたままにする。

・反動をつけず、ゆっくり動かす。

・腰ではなく肩や腕だけが動いていないか注意する。

太もも裏のストレッチ(ハムストリング)

太ももの裏側(ハムストリング)は、腰と骨盤を支える重要な筋肉群。ここが硬くなると骨盤が引っ張られ、腰に負担がかかりやすくなってしまいます。ストレッチで柔軟性を保つことで、腰痛予防に繋がります。

<やり方(立って行う場合)>

1. 足を肩幅より少し広めに開いて立つ。

2. 片足を一歩前に出し、つま先を上に向ける(かかとは地面に)。

3. 両手を前ももに添え、背中を伸ばしたまま前に体を倒す。

4. 太もも裏が伸びているのを感じながら15秒キープ。

5. 反対側も同様に行う。

→ 左右2〜3セットずつを目安に。

<ポイント>

・背中を丸めない。

・無理に前屈せず、気持ちいい範囲で止める。

・つま先をしっかり上に向けると効果アップ。

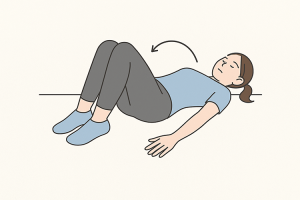

骨盤リセットストレッチ(寝ながらOK)

長時間の立ち仕事や中腰姿勢が続くと、骨盤まわりの筋肉が硬くなり、ゆがみや腰痛の原因に。寝たままできるこのストレッチは、骨盤の左右バランスを整え、腰まわりをリセットするのにぴったり。特に就寝前や夜勤明けのリラックスタイムにもおすすめ。

<やり方>

1. 仰向けに寝て、膝を立てる(足は肩幅くらいに開く)。

2. 両膝をそろえたまま、息を吐きながら左右にゆっくり倒す。

3. 床につくギリギリまで倒したら、3秒キープ。

4. 息を吸いながら中央に戻し、反対側も同様に。

→ 左右10回ずつを目安に。

<ポイント>

・背中や肩が床から浮かないようにする。

・倒すときは反動を使わず、ゆっくり動かす。

・寝たままでもしっかり呼吸を意識する。

キャットストレッチ(四つん這い)

このストレッチは、猫が背中を丸めるような動作を取り入れています。背中から腰、骨盤周辺までをゆるやかにほぐす効果に期待でき、筋肉の緊張をやさしくリセットします。リラックス効果も◎。

<やり方>

1. 床に四つん這いになる(肩の下に手、股関節の下に膝)。

2. 息を吐きながら、背中を丸めておへそを見るように頭を下げる。

3. 息を吸いながら、背中を反らせて顔を上げる。

→ 丸める・反らすを5〜10回ゆっくり繰り返す。

<ポイント>

・肩や腕に力を入れすぎず、背中〜腰を意識する。

・呼吸を止めず、動きに合わせてゆったり行う。

・背中を丸めるときは骨盤までしっかり引き上げるイメージ。

ふくらはぎ伸ばし(ふくらはぎポンプ)

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、血流を押し上げるポンプのような役割を果たします。長時間の立ち仕事や歩き疲れによる足のむくみ・腰の重さを感じるときに最適なストレッチです。脚の疲れをケアすることで、結果的に腰への負担が軽減されます。

<やり方(壁を使った立位ストレッチ)>

1. 壁に手をつき、片足を後ろに大きく引いてかかとを床につける。

2. 前足に体重をかけながら、後ろ足のふくらはぎをゆっくり伸ばす。

3. ふくらはぎがじんわり伸びるのを感じたら、15〜20秒キープ。

4. 反対側も同様に。

→ 左右2〜3セットずつを目安に。

<ポイント>

・後ろ足のかかとはしっかり床につける。

・背中を丸めず、腰を反らさずにまっすぐ保つ。

・無理せず、気持ちよく伸びる角度を意識する。

いつ・どこでできる? シーン別ストレッチガイド

「ストレッチが大切なのは分かっているけど、実際いつやればいいのかわからない…。」という悩み。そこで、この章では、勤務中・休憩中・自宅など、具体的な場面ごとにおすすめのストレッチ習慣を紹介します。

【仕事前】職場で準備ストレッチ

勤務開始前の数分で体をほぐしておくことによって、その日の負担が軽減されます。特に腰まわりや太もも裏など、看護師の動きに直結する部位をほぐしておくと、動作がスムーズになり、ケガの予防にもつながります。

おすすめは、立ったままできる「腰まわりひねりストレッチ」や「太もも裏のストレッチ」。どちらもナースステーションの隅や更衣室など、周囲に配慮しながら短時間で行いましょう。

【休憩中】職場でできる3分ストレッチ

短い休憩時間の合間にも、体を軽く動かすだけで腰や脚のこわばりを和らげることができます。特に座りっぱなしや立ちっぱなしで血流が滞りやすいふくらはぎや腰の筋肉をほぐすことで、後半の勤務が快適になります。

おすすめは、「ふくらはぎ伸ばし」や「キャットストレッチ」。立ったままでもできる動きや、床に座れるスペースがあれば取り入れられるストレッチを選ぶと、無理なく続けられます。わずか3分でも、体の感覚はリフレッシュされますよ。

【夜勤中】職場で立ったままでもOK! 簡単ストレッチ

夜勤中は体内リズムが崩れやすく、腰や脚に疲労がたまりやすい時間帯です。特に深夜帯は血流も滞りがちになるため、体のだるさやむくみを感じる人も多いはず。

そんなときこそ、立ったままできるストレッチ「ふくらはぎ伸ばし」や「腰まわりひねりストレッチ」を取り入れて、体をやさしくほぐしてあげましょう。どちらもスペースを取らず、短時間でできます。

【寝る前】自宅でリラックスできるストレッチ

帰宅後や就寝前は、心身をゆるめる絶好のタイミングです。特に夜勤明けや長時間勤務のあとは、無意識のうちに体がこわばっていることも多く、軽いストレッチで1日の疲れをリセットしましょう。

おすすめは、ベッドの上でもできる「骨盤リセットストレッチ」や「キャットストレッチ」。どちらも呼吸を深めながらゆったりと行うことで、副交感神経が優位になり、眠りに入りやすくなります。

ストレッチ継続のコツと効果

ストレッチは一度やっただけでは大きな変化は感じにくいものですが、無理なく続けることで徐々に変化が現れてきます。

とはいえ、忙しい看護師の毎日にストレッチを取り入れ続けるのは簡単ではありません。そこでこの章では、日々の習慣として取り入れやすくするための工夫や、継続によって得られる体の変化について紹介します。

【継続のコツ】無理のない範囲でルーティンを作る

ストレッチを習慣にする上で大切なのは、気合いや根性ではなく「自然に続けられる仕組み」を作ること。最初から完璧を目指さず、1回1〜2分でもOKという気持ちで始めると、ハードルが下がります。

たとえば、「出勤前に1ポーズだけ」「仮眠前に1セットだけ」といった形で、日常の動作や時間に組み込むのがおすすめです。毎日でなくても、2〜3日に一度のペースからでも十分効果は感じられます。

スマホのアラームやToDoリストに入れておく、好きな音楽に合わせて行うなど、自分なりに続けやすいルーティンを作りましょう。

【継続のコツ】スマホやノートに継続を記録

日々のストレッチを記録することで自分のがんばりが可視化され、モチベーションの維持につながります。

たとえば、スマホのメモアプリに日付だけ記録したり、カレンダーにチェックマークをつけたり、ノートにひとこと感想を書くのも良いでしょう。三日坊主で終わっても、また思い出したときに再開しやすくなります。

【効果】いつから感じられる? 目安は?

ストレッチの効果が現れる時期は個人差がありますが、一般的には以下のような傾向が期待されています。

- 即時的な効果:ストレッチを行った直後に、筋肉の緊張が和らぎ、リラックス感や血流の改善を感じることがあります。

- 短期的な効果(1〜2週間):継続的なストレッチにより、筋肉の柔軟性が向上し、関節の可動域が広がることが期待されます。

- 中期的な効果(2ヶ月以上):筋肉や結合組織の構造的な変化が起こり、柔軟性の持続的な向上が見込まれます。

これらの効果を得るためには、無理のない範囲で継続的にストレッチを行うことが大切です。

【効果】なかなか効果を感じられないときは…

ストレッチを続けていても、「本当に意味があるのかな?」「あまり変化がないかも」と感じることも……。そんなときは、いくつかのポイントを見直してみると、効果を感じやすくなることがあります。

まずは、呼吸と姿勢。呼吸を止めたまま力んでいたり、無理な姿勢で伸ばしていると、かえって筋肉が緊張してしまい、逆効果になることも。ゆったりと呼吸しながら、心地よく伸びる感覚を意識しましょう。

また、毎回同じ部位だけでなく、腰に関係する股関節や太ももなどもバランスよく伸ばすことも大切です。意外な部位の硬さが、腰痛に影響していることも。

「効果が出ない」と焦るより、「今日はちゃんと続けられた」ことを小さな成果として認めてあげることも、継続のコツです。ただし、ストレッチを続けても痛みや不調が改善しない場合は、我慢せずに整形外科や接骨院など専門機関に相談することをおすすめします。

まとめ|無理なく、気楽に腰痛ストレッチを!

看護師の仕事は、腰に負担がかかる動作の連続です。そのため、日々のケアとしてストレッチを取り入れることが、腰痛予防・改善への第一歩になります。

とはいえ、頑張りすぎる必要はありません。大切なのは、短時間でもできる範囲で「気持ち良い」と感じるストレッチを、気楽に続けることです。仕事の前後や休憩中、寝る前など、自分の生活リズムに合わせて取り入れてみましょう。