「輸血の手順って具体的にどう進めればいいの?副作用が起きたらどう対応すればいいのか不安です…」

そう思う看護師の方も多いのではないでしょうか?

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、その一方で、手順のミスや副作用のリスクも伴います。

特に病棟で輸血業務を担当する看護師にとって、正確な知識と迅速な対応力が求められますよね✨

輸血を安全に実施し、患者さんに最適なケアを提供するためには、手順を正確に理解し、副作用への迅速な対応方法を身につけることが大切です。

この記事では、

- 輸血の具体的な手順

- 輸血中の観察ポイント

- 副作用が発生した際の対応方法

- 医療事故を防ぐための注意点

が分かりますよ♪

まず、ポイントを押さえておきましょう!

-

患者説明とインフォームド・コンセント

輸血の必要性やリスクを患者さんに説明し、同意書を取得します。 -

輸血前のバイタルサイン確認

体温、血圧、脈拍、SpO2を測定し、患者さんの状態を把握します。 -

輸血製剤の準備と照合

血液型、製造番号、有効期限を3回(受け渡し時、準備時、実施時)確認します。 -

輸血ルートの確保

輸血専用の単独ルートを使用し、薬液との混注を避けます。 -

輸血開始直後の観察

開始5分間は患者さんのそばを離れず、副作用の有無を確認します。 -

副作用発生時の対応準備

救急カートや必要物品を事前に準備し、副作用発生時に迅速に対応できる体制を整えます。 -

輸血中の定期観察

15分後、30分ごとにバイタルサインを測定し、患者さんの状態を記録します。 -

異常時の主治医への連絡体制

異常が発生した場合、すぐに主治医に連絡できる体制を確認しておきます。 -

輸血後の副作用確認

輸血終了後も患者さんの状態を観察し、TRALIや感染症などの副作用を早期発見します。 -

記録と報告の徹底

輸血の内容(患者氏名、血液型、製造番号、投与日、副作用の有無など)を正確に記録し、必要に応じて報告します。

この記事では、上記のポイントを中心に、輸血の準備から実施、観察、副作用対応までを分かりやすく解説します!

輸血の基本手順を徹底解説!初心者でも安心のガイド✨

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、正確な手順を理解していないと、思わぬトラブルやリスクを招くことがあります💉

輸血前の準備から輸血終了後の確認作業まで、初心者でも安心して実施できる手順をわかりやすく解説します。

輸血業務を担当する看護師さんにとって、必見の内容です✨

輸血前の準備:必要物品と確認事項

輸血を安全に進めるためには、事前準備が最も重要です。

以下の表に、必要物品と確認事項をまとめました。

| 必要物品 | 確認事項 |

|---|---|

| 輸血セット | 血液製剤の外観(色調変化、溶血、凝固の有無)を確認する |

| 血液製剤 | 患者氏名、血液型、製造番号、有効期限を照合する |

| 注射指示書 | 輸血指示内容(血液型、製剤の種類、滴下速度など)を確認する |

| 輸血同意書 | 患者または家族からの同意を取得し、内容を確認する |

| 消毒用アルコール綿 | 刺入部の消毒を行う |

| 生理食塩水(リンス用) | 輸血ラインのフラッシュに使用する |

準備段階では、交差適合試験の結果を確認し、患者さんのバイタルサイン(体温、血圧、脈拍、SpO2)を測定します。

これにより、輸血開始前の基準値を把握できます。患者さんに輸血の目的や手順を説明し、不安を取り除くことも忘れずに行いましょう😊

輸血開始の手順:安全に進めるためのポイント

輸血開始時は、慎重な手順が求められます。

以下のステップを参考にしてください。

-

製剤の外観確認

血液バッグ内の異常(色調変化、溶血、凝固など)がないか確認します。異常があれば使用を中止してください。 -

患者と製剤の照合

複数名で患者氏名、血液型、製剤名、製造番号、有効期限を確認します。電子機器を活用した照合も推奨されます。 -

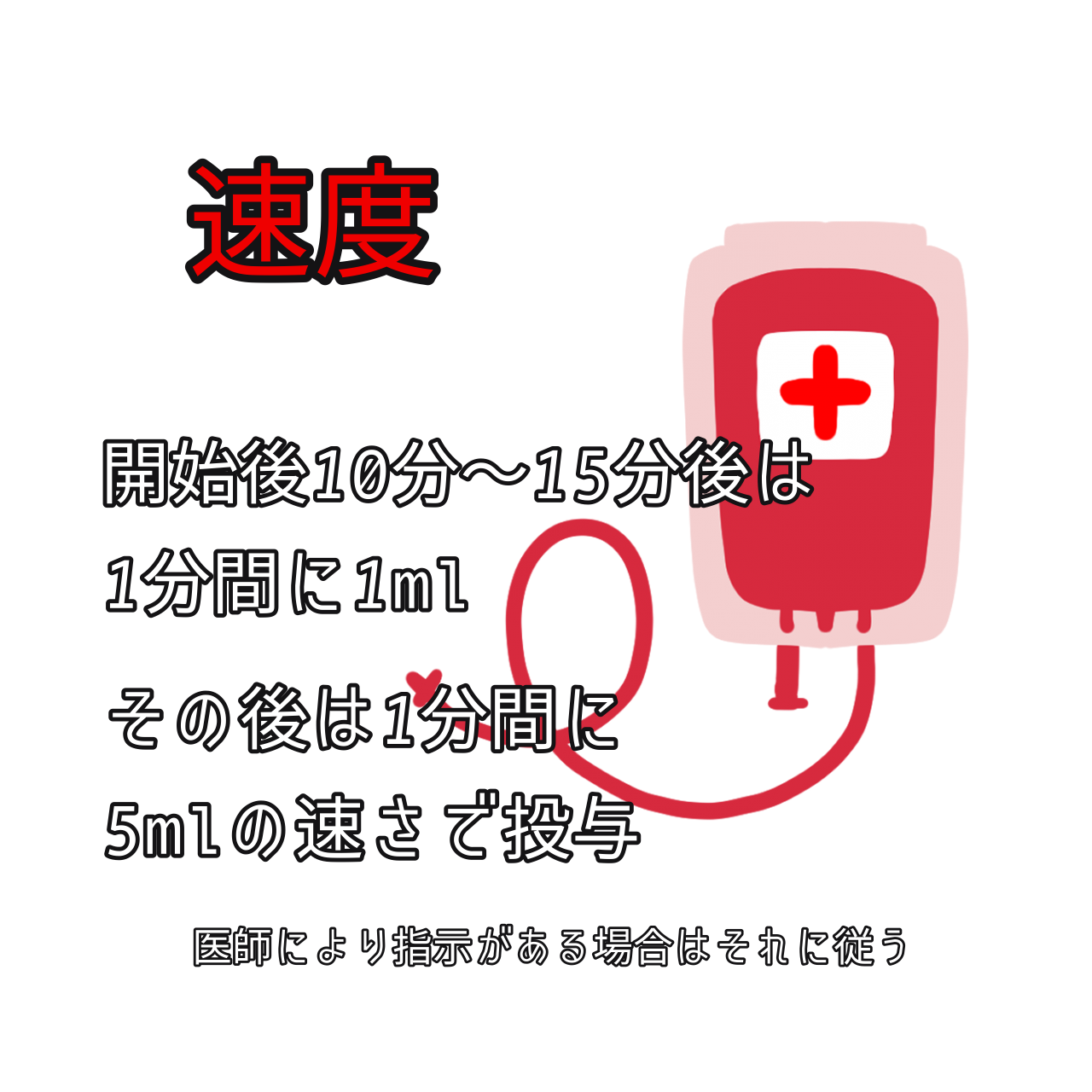

輸血開始

ろ過装置付きの輸血セットを使用し、静脈内に輸血を開始します。最初の10~15分間は1mL/分の速度で行い、患者さんのそばで急性反応の有無を観察します👀

-

観察と速度調整

15分後に再度患者さんの状態を確認し、問題がなければ速度を5mL/分に調整します。輸血中は30分ごとに患者さんの状態を観察し、異常があれば即座に対応します

輸血開始時の慎重な観察が、患者さんの安全を守るカギとなります。特に急性反応が発生しやすい時間帯は、目を離さないようにしましょう✨

輸血終了後の確認作業:記録とフォローアップ

輸血が終了したら、以下の確認作業を行います。

-

患者と製剤の再確認

患者氏名、血液型、製造番号を再度照合し、診療録に製造番号を記録します。 -

バイタルサインの測定

輸血終了後の体温、血圧、脈拍、SpO2を測定し、患者さんの状態を確認します。 -

副作用の観察

輸血関連急性肺障害(TRALI)や細菌感染症などの副作用が発生する可能性があるため、継続的な観察を行います。特に輸血終了後数時間から数日間は注意が必要です。 -

情報共有

輸血に関する記録を医療チーム内で共有し、次回の輸血や患者ケアに役立てます。

輸血終了後も、患者さんの安全を守るためのフォローアップが欠かせません。

記録を正確に残し、異常があれば迅速に対応できる体制を整えておきましょう😊

輸血中の観察ポイントと注意点:患者さんの安全を守る秘訣🩺

輸血中の観察は、患者さんの安全を守るために欠かせない重要なプロセスです。

特に輸血開始直後や輸血中の定期的な観察では、副作用や異常の早期発見が求められます。

ここでは、輸血中の観察ポイントと注意点を具体的に解説します。

看護師さんが安心して輸血業務を行えるよう、ぜひ参考にしてください😊

輸血開始直後の観察:5分間がカギ!

輸血開始直後の5分間は、患者さんの状態を最も注意深く観察する必要があります。

この時間帯は、急性反応が発生しやすいため、ベッドサイドを離れずに以下の項目を確認しましょう。

| 観察項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| バイタルサイン | 体温、血圧、脈拍、SpO2を測定し、基準値からの変化を確認します。 |

| 患者の主観的症状 | 発熱、悪寒、胸痛、腹痛、呼吸困難、血管痛などの訴えがないかを確認します。 |

| 視覚的な異常 | 顔面紅潮や蒼白、発汗などの外見的な変化を観察します。 |

| 輸血速度の調整 | 最初の5分間は1mL/分の速度で輸血を行い、異常がなければ徐々に速度を上げます。 |

これらの症状が見られた場合は、直ちに輸血を中止し、医師に報告してください。

輸血中の定期観察:30分ごとのチェック項目

輸血が進む中でも、定期的な観察を怠らないことが重要です。

特に30分ごとに以下の項目を確認し、患者さんの状態を記録します。

| 観察タイミング | 観察内容 |

|---|---|

| 15分後 | バイタルサインを再測定し、急性反応がないことを確認します。 |

| 30分ごと | 滴下速度、刺入部の状態、患者の全身状態(顔色、意識レベルなど)を観察します。 |

| 異常時の対応準備 | 異常が発生した場合に備え、輸血セットの交換や生理食塩水の準備を整えておきます。 |

これらの症状が軽度であれば、医師の指示のもとで抗ヒスタミン薬を投与することもあります。

異常が見られた場合の対応:迅速な判断と行動

輸血中に異常が発生した場合、迅速かつ適切な対応が患者さんの命を守るカギとなります。

以下の手順を参考にしてください。

-

輸血を即座に中止

異常が確認されたら、輸血を中断し、輸血セットを交換します。 -

医師への報告

異常の内容(症状、発生時刻、輸血量など)を詳細に医師に報告します。 -

代替処置の実施

生理食塩水や等張電解質輸液を点滴し、患者さんの状態を安定させます。 -

記録の作成

異常発生時の対応内容を看護記録に詳細に記載します。

看護師としての観察力と迅速な対応力を活かし、安心・安全な輸血を実現しましょう😊

輸血の副作用とその対応方法:看護師が知っておくべき重要事項⚠️

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、副作用が発生する可能性もあります。

そのため、看護師として副作用の種類や症状を理解し、迅速かつ適切に対応することが求められます💉

このセクションでは、輸血の副作用の種類、発生時の対応手順、そして輸血後の長期的な観察ポイントについて詳しく解説します😊

よくある副作用の種類と症状

輸血による副作用は、大きく分けて溶血性副作用と非溶血性副作用があります。

それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 副作用の種類 | 主な症状 |

|---|---|

| 溶血性副作用 | 発熱、悪寒、胸痛、腹痛、血管痛、呼吸困難、血圧低下、ヘモグロビン尿など。 |

| 非溶血性副作用 | 蕁麻疹、掻痒感、発熱、呼吸困難、輸血関連肺障害(TRALI)、循環過負荷(TACO)など。 |

| 遅発性溶血性副作用 | 黄疸、貧血、LDH値上昇、ヘモグロビン尿など(輸血後数日~数週間後に発症)。 |

💡 ポイント

- 溶血性副作用は、特にABO型不適合輸血が原因となることが多く、輸血開始直後に発症することがあります。

- 非溶血性副作用では、アレルギー反応が最も頻度が高く、軽度の場合は抗ヒスタミン薬で対応可能です。

副作用が発生した場合の対応手順

副作用が発生した場合、迅速な対応が患者さんの安全を守るカギとなります。以下の手順を参考にしてください。

1.輸血を即座に中止

輸血ラインを確保したまま、輸血を中断します。

2.医師への報告

副作用の内容(症状、発生時刻、輸血量など)を詳細に報告します。

3.代替処置の実施

- 溶血性副作用の場合:生理食塩水や等張電解質輸液を点滴し、腎機能を維持するために利尿剤を使用します。

- 非溶血性副作用の場合:抗ヒスタミン薬やステロイドを投与し、症状を緩和します。

4.患者の状態をモニタリング

呼吸、循環動態、尿量を継続的に観察し、必要に応じて集中治療室で対応します。

💡 ポイント

- 重篤な副作用(アナフィラキシーやTRALI)が疑われる場合は、人工呼吸器の準備や酸素投与を行い、早急に対応します。

輸血後の長期的な観察ポイント

輸血終了後も、副作用が遅れて発生する可能性があるため、長期的な観察が必要です。

以下のポイントを押さえてください。

| 観察項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| バイタルサインの測定 | 体温、血圧、脈拍、SpO2を定期的に測定し、異常がないか確認します。 |

| 遅発性副作用の兆候 | 黄疸、貧血、ヘモグロビン尿、LDH値の上昇などを観察します。 |

| 感染症の検査 | 輸血後2~3か月後に肝炎やHIVなどの感染症検査を実施します。 |

💡 ポイント

- 輸血後の副作用は、数時間から数週間後に発症することがあります。特に遅発性溶血性副作用や感染症の兆候を見逃さないようにしましょう。

輸血の副作用は、早期発見と迅速な対応が患者さんの安全を守るために重要です。看護師としての観察力と対応力を活かし、安心・安全な輸血を実現しましょう😊

輸血事故を防ぐためのチェックリスト:安全な医療のために✅

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為ですが、事故を防ぐためには細心の注意が必要です。

輸血前、輸血中、輸血後の各段階で適切な確認と記録を行うことで、安全な医療を実現できます💉

ここでは、輸血事故を防ぐための具体的なチェックリストを解説します😊

輸血前のダブルチェック項目

輸血前のダブルチェックは、輸血事故を防ぐための最初のステップです。

以下の項目を複数名で確認し、患者さんに適切な血液製剤を提供する準備を整えます。

| チェック項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 患者氏名 | 患者さん本人にフルネームを言ってもらい、輸血用血液製剤の適合票と照合します。 |

| 生年月日 | 患者さんの生年月日を確認し、同姓同名の患者との取り違えを防ぎます。 |

| 血液型 | 血液型が適合しているか、交差適合試験の結果を確認します。 |

| 血液製剤の製造番号 | 血液バッグの製造番号と添付伝票を照合します。 |

| 有効期限 | 血液製剤の有効期限を確認し、期限切れの製剤を使用しないようにします。 |

💡 ポイント

- 電子機器(PDAなど)を使用した機械的照合を併用すると、確認精度が向上します。

輸血中の確認事項:患者と製剤の照合

輸血中は、患者さんの状態を観察しながら、血液製剤との照合を継続的に行います。

以下の確認事項を守り、安全な輸血を実施しましょう。

| 確認タイミング | 確認内容 |

|---|---|

| 輸血開始直後 | 患者さんのバイタルサイン(体温、血圧、脈拍、SpO2)を測定し、急性反応がないか確認します。 |

| 5分後 | 血液型不適合による副反応(血管痛、胸痛、腹痛など)がないかを観察します。 |

| 15分後 | 再度バイタルサインを測定し、アレルギー反応(蕁麻疹、発熱など)がないか確認します。 |

💡 ポイント

- 輸血中は患者さんのそばを離れず、異常が発生した場合は直ちに輸血を中止し、医師に報告してください。

輸血後の記録と報告の重要性

輸血終了後は、記録と報告を徹底することで、輸血事故の再発防止や副作用の早期発見につなげます。

以下の項目を正確に記録してください。

| 記録項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 患者氏名 | 輸血を受けた患者さんの氏名を記録します。 |

| 血液型 | 使用した血液製剤の血液型を記録します。 |

| 製造番号 | 血液製剤の製造番号を記録し、追跡可能性を確保します。 |

| 投与日 | 輸血を実施した日付を記録します。 |

| 副作用の有無 | 輸血後に発生した副作用の内容を詳細に記録し、輸血部門へ報告します。 |

💡 ポイント

- 記録は少なくとも20年間保存する必要があります。これにより、輸血関連のトラブルが発生した際の対応が容易になります。

輸血事故を防ぐためには、各段階での確認と記録が欠かせません。看護師としての責任を果たし、安全な医療を提供しましょう😊

輸血看護の未来へ:安全と信頼を築くために🌟

輸血は患者さんの命を救う重要な医療行為であり、看護師としてその安全性を確保する責任は非常に大きいものです。

この記事でご紹介した「輸血の手順と副作用対応:看護師が押さえるべき重要ポイント10選」を実践することで、輸血事故を防ぎ、患者さんに安心と信頼を提供することができます💉

輸血看護の現場では、細やかな確認作業や迅速な対応が求められますが、それらを積み重ねることで医療の質を向上させることができます。

これからも患者さんの安全を第一に考え、輸血看護の知識と技術を磨いていきましょう✨