「術後の腹部大動脈瘤の観察って、どこをどのタイミングで見ればいいの?👀」

「EVARの患者さんに下肢の観察って言われたけど、なんで必要なの?」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?

腹部大動脈瘤(AAA)の患者さんを受け持つと、観察のポイントがたくさんあって戸惑うことも多いですよね💦

特に術前と術後では観察項目も変わるため、「なんとなく見てる」状態では見逃しにつながることも…😣

この記事では、

-

術前・術後で異なる観察ポイント

-

バイタルサインや下肢のチェックで見逃せない変化

-

報告のタイミングや記録のコツ

が分かりますよ♪

腹部大動脈瘤の観察では、術式や経過に応じて「目的」と「異常のサイン」を理解しておくことが大切です✨

“何を見て、どう判断し、誰にどう報告するか”を整理することで、急変リスクにもしっかり備えることができます。

この記事では、

腹部大動脈瘤患者の術前・術後に必要な看護観察項目や判断ポイントを、現場で役立つ形でわかりやすく解説します📝

急変予防や確実な報告にもつながる内容を、今日からのケアに活かしてくださいね🌟

そもそも腹部大動脈瘤(AAA)ってどんな病気?🩺

腹部大動脈瘤(AAA)は、観察項目を考えるうえでもまず「どんな病気なのか?」という基礎知識を押さえておくことがとっても大切です😊

疾患そのものを理解していないと、「なぜそれを観察するのか」が分からなくなってしまいますよね。

ここでは腹部大動脈瘤の基本的な定義から、リスク要因、破裂時の兆候、看護師が知っておきたいポイントまで丁寧に解説していきますね✨

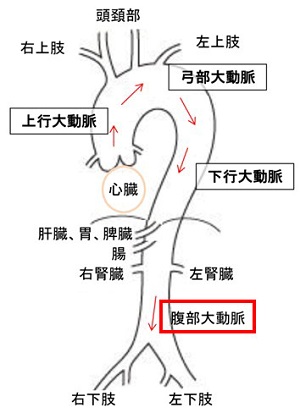

腹部大動脈瘤とは?ざっくり理解しよう

AAAは、腹部の大動脈が一部ポコっと膨らんでしまう状態です。

膨らみは「瘤(こぶ)」と呼ばれ、動脈硬化が主な原因です。

多くは無症状ですが、お腹を触るとしこりや拍動を感じることもあります。

瘤が大きくなると破裂リスクが増えるため注意が必要です。

どんな人がなりやすいの?リスクファクター一覧

腹部大動脈瘤には、なりやすい人の特徴(リスクファクター)があります。

看護師としては、患者さんがこのリスクを持っているかを把握しておくと、観察の意識も変わってきますよね😊

以下の表に、主なリスク因子をまとめました👇

| リスク因子 | 説明 |

|---|---|

| 高齢(60歳以上) | 動脈硬化が進行しやすくなるため |

| 男性 | 女性よりも発症リスクが高いとされている |

| 喫煙歴 | 動脈壁を弱くする要因。特に長期喫煙は大きなリスク |

| 高血圧 | 血管に常に強い圧力がかかるため、瘤の進行が早まりやすい |

| 家族歴 | 家族にAAAがあると遺伝的要因が疑われる場合がある |

| 動脈硬化性疾患 | 冠動脈疾患・脳梗塞などの既往がある方は全身の血管が弱っている可能性が高い |

患者さんの背景を知ることで、「ただのバイタルチェック」ではなく、意味ある観察ができますね🩺✨

破裂したらどうなるの?見逃し注意のサイン⚠

腹部大動脈瘤の怖いところは、「破裂」してからでは遅いという点です。

破裂すると短時間で命を落とすこともあるため、前兆のサインを見逃さないことがとっても大切です。

破裂の前兆としてよく見られる症状はこちらです👇

-

急な腹痛や背部痛(特に刺すような強い痛み)

-

失神、意識消失

-

冷汗や吐き気、血圧低下などショック症状

-

拍動性の腹部腫瘤(お腹をさわるとドクドクとしたしこりが触れる)

観察項目として「腹痛の訴え」や「下肢の冷感」「バイタルの急変」などが重要なのは、こういった破裂リスクと関連しているからなんですね❗

AAA患者を看るとき、看護師が知っておくべきこと

看護師としてAAAの患者さんを受け持つ際には、“破裂の予防”と“早期発見”が観察の最大の目的になります。

そのためには以下のような点を意識しておきましょう👇

-

術前はリスク因子と瘤の大きさに注目し、変化の兆候を見逃さないこと

-

術後は合併症(出血・感染・塞栓症など)の兆候をしっかり観察すること

-

血圧や脈拍の急変にすぐ気づけるよう、バイタルの推移に敏感であること

-

下肢の色・冷感・しびれなど、末梢循環の観察も怠らないこと

また、患者さんは症状が少ないぶん、不安も感じにくい反面、急変時の危機感が薄いこともあります。

患者・家族へのわかりやすい説明や、声かけの工夫も大切ですね🌷

「疾患について深く学びたい…」

「勉強会が頻繁に行われている病院に勤めたい」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

腹部大動脈瘤の観察、ここを見逃すな!術前のチェックポイント✅

腹部大動脈瘤(AAA)の患者さんを受け持ったら、まず大切になるのが「術前の観察項目」です。

手術前は破裂のリスクも残っている時期なので、小さな変化に気づけるかどうかが看護師の腕の見せどころです✨

ここでは、バイタルサインをはじめ、腹部・下肢・排泄の観察など、術前に注目すべきポイントを詳しく解説していきますね💡

術前に絶対チェック!バイタルサインの見るポイント

術前のバイタル観察は、“いつもと違う”に気づくための基礎データ収集としてとても重要です🩺

特に以下の項目は見逃せません👇

-

血圧:高血圧が瘤の進行や破裂リスクを高めるため、コントロール状況を把握

-

脈拍:頻脈があれば出血の可能性や不安・疼痛の影響も考慮

-

呼吸数:腹痛や不安で上昇することもあり、呼吸状態も要チェック

-

体温:感染兆候の有無を確認

また、前日や前回の数値との比較も大切です。「患者さんの“いつも”を知る」ことが、異常への早期対応につながりますよ😊

腹部の観察ポイント:拍動や痛みの有無は?

腹部の観察では、以下の点をチェックします👇

-

腹部の視診・触診:拍動が視認・触知されるか(瘤の存在を示すサイン)

-

圧痛や膨満感の有無:痛みがあれば瘤の拡大や破裂リスクも考える

-

腸蠕動音の聴取:腸の動きが低下していないかを確認

瘤の位置によっては腹部大動脈の拍動が皮膚の上から見えることもあります👀

ただし、無理な圧迫は避けましょう⚠

下肢の冷感・色調も忘れずに👣

AAAは血流の通り道にできる瘤なので、末梢への血流障害が起きることもあります。

そのため、下肢の観察も大切なポイントです✨

| 観察項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| 皮膚の色 | 蒼白、紫斑、チアノーゼなどがないか |

| 皮膚の温度 | 両側差や冷感がないか |

| しびれ・知覚異常 | 末梢神経への影響を示す可能性もあり、聴取が大切 |

| 動脈拍動 | 足背動脈・膝窩動脈などが触知できるか(難しければ報告) |

冷感や色調変化が見られたら、血栓や塞栓による閉塞の前兆の可能性もあります⚠

早めに医師に報告できるようにしておきましょう。

便・尿のチェックで隠れた異常を見つけよう

AAAといっても、観察するのは血管だけではありません💡

消化器や泌尿器への影響を見逃さないことも大切です。

-

便秘や下痢の有無:腸管の圧迫や動きの変化が起こっていないか

-

排尿状態:尿量、色、においの確認(腎機能や脱水の評価にもつながる)

-

排尿困難や残尿感:膀胱の圧迫や血流障害の可能性

たとえば尿量の減少は、腎血流の低下や出血による循環不全の兆候かもしれません。

毎日の記録に「ちょっと変だな?」と思う感覚を忘れずに😊

観察結果から何を判断し、どう行動する?

ただ“見ている”だけでは、看護とは言えませんよね✨

観察から「何を伝えるべきか」「どのタイミングで報告すべきか」を考えるのが看護師の役割です。

例えば…

-

血圧が急上昇した→破裂リスクの増大→すぐに報告

-

下肢が冷たい→血流障害の可能性→末梢循環評価と報告

-

強い腹痛が出現→瘤の進展や破裂のサイン→緊急対応要

術前の観察は「手術に向けた準備」だけでなく、命を守る第一歩でもあります。

このあと解説する「術後の観察」につながる大事なパートとして、しっかりおさえておきましょうね📝✨

術後の観察はここがキモ!異常の早期発見のために👀

腹部大動脈瘤の手術後は、「とりあえず無事に終わったから安心♪」…と思いたいところですが、ここからが看護師の本領発揮です✨

術後の経過で怖いのは、出血や血流障害、感染、塞栓症などの合併症。

どれも早期に気づくことで重症化を防ぐことができます💪

このパートでは、術式ごとの違いや、術後特有の観察項目、合併症の兆候をくわしく見ていきますね💡

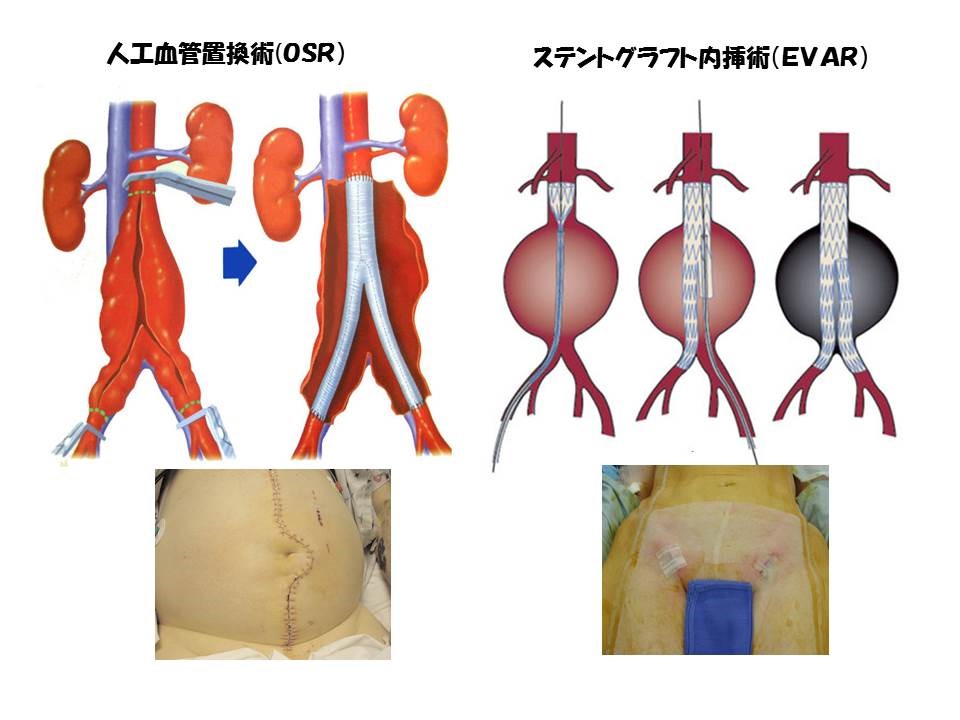

術式によって変わる観察ポイント(EVARと人工血管)

腹部大動脈瘤の術式には大きく分けて2種類あります👇

| 術式名 | 特徴 | 観察のポイント |

|---|---|---|

| EVAR(ステントグラフト内挿術) | 低侵襲。鼠径部からステントを挿入する方法 | 穿刺部の出血・腫脹、エンドリークの有無 |

| 人工血管置換術 | お腹を開けて瘤を人工血管で置換するオープン手術 | 創部の出血・感染、腸蠕動の回復、腹痛 |

術式によって観察項目や合併症の傾向が変わるので、術式を事前に把握しておくことが看護の第一歩ですよ😊

バイタル・出血・感染兆候のチェックリスト

術後にまず行うべきなのは、バイタルサインの厳重なモニタリングです🩺

特に以下の変化に注意しましょう👇

-

血圧の低下+頻脈 → 出血や循環血液量減少のサイン

-

体温上昇+創部発赤・排膿 → 感染の可能性

-

呼吸数増加・SpO₂低下 → 呼吸状態の変化(疼痛や合併症)

さらに、ドレーンがある場合はドレーン排液の量・色・性状を確認し、出血量の推移も意識して観察します。

「術後24時間以内」は特にリスクが高い時間帯なので、見逃し厳禁です⚠

下肢の知覚・運動麻痺が教えてくれるサインとは?

EVARでも人工血管でも、術後は血流が一時的に変化することで下肢に影響が出ることがあります。

下肢の観察では、以下の症状に注目してください👇

-

左右差のある冷感や色調変化

-

足背動脈の触知の有無

-

しびれや感覚の変化(知覚異常)

-

動かしにくさ(運動麻痺)

これらは下肢虚血や血栓塞栓症のサインであり、早期報告・医師指示を仰ぐ必要ありです❗

「いつもと違う」をキャッチできる看護師でありたいですね✨

尿量・腎機能の観察もお忘れなく!

術後に見落とされがちなのが、腎機能の変化です。

特に高齢の患者さんや造影剤を使用している場合、急性腎障害(AKI)が起こることも。

以下のポイントを毎日チェックしましょう👇

-

尿量(0.5mL/kg/h以下は要注意)

-

尿の色・におい(濃縮・血尿など)

-

検査値の推移(Cr, BUNなど)

また、尿カテ使用中であれば閉塞や逆流の有無も観察します。

全身状態の変化は、腎臓に真っ先に出ることもあるので気をつけましょうね😊

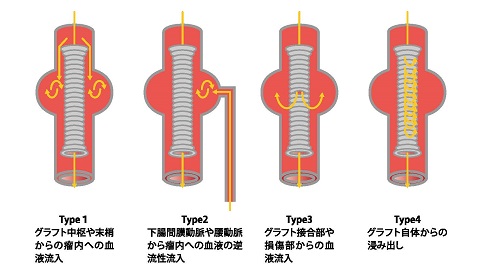

エンドリークの兆候と報告のタイミング

EVAR術後の患者さんに特有なのが、「エンドリーク」という合併症です💥

これは、ステントグラフト内に再度血液が流れ込むことで瘤が再拡張する状態です。

エンドリーク自体は画像検査で発見されることが多いのですが、以下のような観察ポイントも重要です👇

-

腹痛の訴えが続く・増悪している

-

血圧が不安定になってきた

-

腹部触診で拍動性腫瘤を再び感じる

少しでも疑わしい変化があれば、医師に報告→CT検査の指示につなげられるようにしておきましょう✨

観察だけじゃない!判断→報告までの実践フロー📝

腹部大動脈瘤の患者さんを観察していると、「あれ、ちょっとおかしいかも…」と思う瞬間ってありますよね?

でも、その時に「これって報告すべき?」「どこまで見てから言う?」と迷ってしまうこともあるかもしれません💦

このパートでは、そんな現場での「判断・報告」の流れをスムーズにするために、

報告の目安・タイミング・記録の書き方まで具体的に解説していきます😊✨

「この症状、いつ報告?」現場で迷わない伝え方

観察した内容を報告するタイミングって、本当に難しいですよね😣

でも腹部大動脈瘤の場合、報告が“早すぎる”ことで困ることはありません!

むしろ“報告しないリスク”の方がずっと大きいです⚠

報告すべき症状の例を以下にまとめました👇

| 状態・症状 | 理由 |

|---|---|

| 強い腹痛・背部痛の出現 | 破裂の前兆である可能性があるため |

| 血圧低下(SBP <90mmHg) | 出血や循環血液量の減少のサイン |

| 脈拍の頻脈(HR >100) | 出血やショックの可能性あり |

| 尿量減少(0.5mL/kg/h未満) | 腎障害や循環不全の兆候 |

| 下肢の冷感・しびれ | 血栓塞栓症や血流障害の疑い |

| ドレーンからの出血量の急増 | 術後出血の可能性 |

| 発熱+創部の発赤・腫脹・排膿 | 感染兆候 |

「これはどうだろう?」と少しでも感じたら、報告をためらわずに。

自分の直感も、看護の大事な武器です💡

報告先とタイミングをイメージで整理📞

報告するときに慌てないように、あらかじめ“誰に・何を・どう伝えるか”をシミュレーションしておきましょう😊

よくある報告パターンを表に整理しました👇

| 状況 | 報告先 | 伝える内容の例 |

|---|---|---|

| 急変(意識変化・ショックなど) | 担当医・病棟医師 | 「〇〇さん、血圧が80/40で意識レベルが低下しています」 |

| バイタルや尿量の異常 | 担当医またはリーダー看護師 | 「尿量が1時間で20mLです。前時間は60mLでした」 |

| 感染が疑われる創部の変化 | 医師・皮膚排泄ケア認定看護師など | 「創部が発赤して熱感があります。体温も37.8℃に上がっています」 |

| 医師が不在・夜間など判断が難しい場合 | リーダー・上級看護師 | 「こういう状態ですが、報告・対応すべきでしょうか?」 |

報告は、5W1H+自分の判断や観察内容を明確にするのがコツです🗣️✨

記録のコツと書き方の例文✍

報告だけでなく、記録にも“根拠と流れ”があると信頼性がアップします📒

以下は実際の記録例です👇

例1:バイタル異常の記録

14:00 血圧80/45mmHg、脈拍112回/分。顔面蒼白。冷汗あり。

14:05 医師へ報告。指示により乳酸採血・輸液量変更。経過観察中。

例2:下肢冷感の記録

10:00 右下肢が左に比べて冷感強く、足背動脈触知困難。知覚はあり。

医師へ報告し、DVT・血流障害の評価目的で下肢エコー依頼。

記録では、「いつ」「なにが」「どうなって」「どう対応したか」まで流れを残すことが重要です😊

他のスタッフが見ても状況がすぐに理解できる記録を意識しましょう!

急変時の行動フローも頭に入れておこう!

万が一、急変が起きた時に「誰に何をするか」が頭に入っていると、冷静に対応できます💡

よくある急変時のフローは以下の通り👇

-

患者の状態確認(意識・呼吸・バイタル)

-

スタッフコール・医師コール

-

酸素投与・体位調整など一次対応

-

バイタル測定、必要に応じて採血・輸液準備

-

報告・記録・家族への連絡体制整備

リーダーと役割分担をして動けるよう、チーム内での情報共有も大事です✨

事前に対応フローを確認しておくと、実際の場面で迷いが減りますよ😊

まとめ🌟腹部大動脈瘤の看護で絶対に押さえたい3つのこと

ここまで読んでくださってありがとうございました✨

腹部大動脈瘤(AAA)の患者さんを看護するうえで、「何を観察し、どう対応するか」について具体的にイメージが湧いてきたのではないでしょうか😊?

最後に、日々のケアに活かせるよう、腹部大動脈瘤の観察・判断・対応で特に大切な3つのポイントをまとめておきますね👇

術前・術後で変わる“観察の視点”を整理しよう

術前は破裂のリスク、術後は合併症のリスク。

同じ「腹部大動脈瘤の患者さん」でも、経過によって観察すべきポイントがガラッと変わるんです✨

術前:

-

バイタルサイン(血圧・脈拍)

-

腹部の拍動・痛みの有無

-

下肢の冷感や皮膚色、尿量

術後:

-

出血・感染・エンドリークなどの合併症兆候

-

下肢虚血や腎機能障害のサイン

-

術式(EVAR/人工血管)による観察の違い

状況ごとの「目的」を意識することで、観察の質もグッと上がりますよ🩺✨

異常を早期にキャッチ!見逃さないためのコツ

異常を見逃さないコツは、「比較すること」と「なんか変だな?と思ったら確認すること」です💡

-

いつもと比べてバイタルはどう?

-

反対側の下肢と比べて温度差がある?

-

昨日と今日で尿量が変わっていない?

小さな変化の積み重ねが、命を守るサインになることもあります✨

“看護師の目”は、それだけでとっても価値あるものなんです❤

判断と報告は「根拠」をもって行うことがカギ!

「報告しなきゃ」と思っても、自信がなくてためらってしまうことってありますよね😢

でも、観察した内容をきちんと整理して、根拠をもって伝えることができれば、それは立派なアセスメントです!

たとえば…

「血圧が前回より30mmHg下がっていて、脈拍も増えていたので出血を疑って報告しました」

というように、“自分がなぜそう思ったか”を一緒に伝えることで、医師や先輩も状況を理解しやすくなります✨

報告に自信がない方も、「根拠と流れ」を意識するだけで大きく変わりますよ😊💪

看護師としての判断力や観察力は、経験とともに少しずつ育っていきます🌱

このページが、みなさんの日々のケアに役立つ“ちょっとした道しるべ”になりますように✨

<参考・引用>

画像診断まとめ

国立循環器病研究センター

東北大学大学院

ナース専科

大阪ろうさい病院

湘南心臓血管外科グループ